文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~ヤマユリ

休みの日は、両生類の調査などで野外に出ることが多いですが、最近、自生している「ヤマユリ」が見事に大輪の花を咲かせています。「ヤマユリ」を見かける場所は、北向きの山の斜面が多いです。

地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

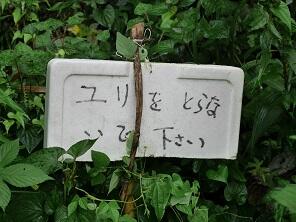

山の斜面には、こんな立て札がありました。

幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。

ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。

佐高ミュージアム㉛

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

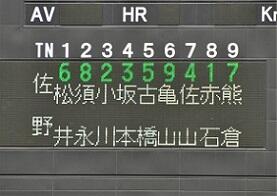

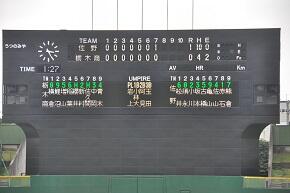

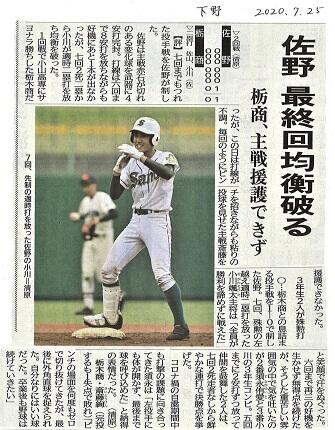

高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)

本日、13:40頃から、清原球場の第3試合として、栃木商業高との2回戦を戦いました。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

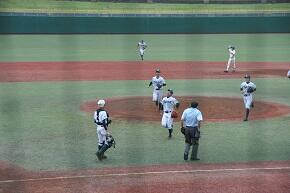

いよいよ試合が始まりました。

ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。

また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。

投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。

しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。

須永君(8)がヒットで出塁。

打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。

最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。

その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!

次の試合(8月2日)も応援します!

休日の部活動

今日は、13:30から野球部の試合があるので、午前中に学校に立ち寄ったところ、多くの部が活動していました。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

②ラグビー部

→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。

③中学野球部

→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。

④バレー部

→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部

→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。

⑥吹奏楽部

→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。

高校生の指導は、非常に的確で感心しました。

<音楽室>打楽器のパートです。

<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。

<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。

PTA本部役員会が開かれました

本日、本校の選択3教室で「PTA本部役員会」が、以下の日程で開催されました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

9

9

3

4

6