文字

背景

行間

校長室便り

【高2】ニューヨーク・バレエ留学(報告)

2月2日(木)放課後、高校2年2組の小林優花さんが、ニューヨークでのバレエ留学(12月5日~28日)の報告に来てくれました。小林さんは「日本国際バレエフェスティバル」 の奨学金を得て、Mid Manhattan Performing Arts(ミッドマンハッタンパフォーミングアーツ)で、クラシックバレエだけでなく、ジャズ、タップ、モダンなど、様々なジャンルのダンスを学びました。

ミッド マンハッタン パフォーミング アーツの修了証を見せてくれました。

夜のミッドマンハッタンパフォーミングアーツ。手前でポーズを決めているのが小林さんです。

この時期、日本各地から6名の女子がバレエ留学に来ており、バレエ学校のシェアハウスで共同生活をしていました。

バレエの衣装を着けています。

小林さんは、とても優秀な留学生だったようです。すべて英語でコミュニケーションできたことは大きな自信にもなりました。(中学校で習った英語で十分通じたそうです。)

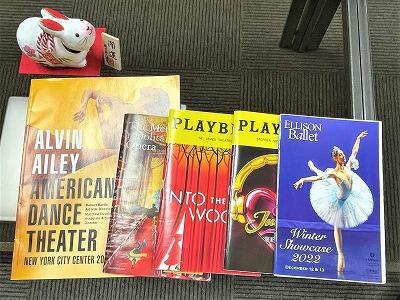

ニューヨークでは、様々なシアターでダンスなどを見ることが出来ました。

留学中に行ったシアターのパンフレット

今回のバレエ留学に参加し、踊ることが大好きなことを再確認できたことが最大の収穫だったそうです。また、自分のチャレンジを支えてくれた家族や友人への感謝を改めて感じたことを話してくれました。

クリスマスのミッドマンハッタンは、小林さんのバレエ人生にとって「かけがえのない出会い」だったと思います。将来の夢に向かって、また一歩近づきましたね。

報告ありがとうございました。

【高2】トビタテ留学Japan(報告)

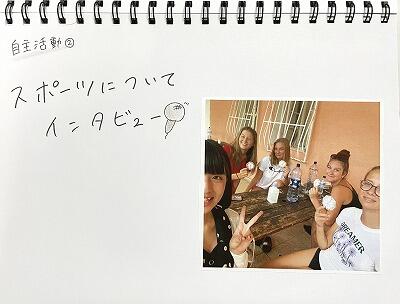

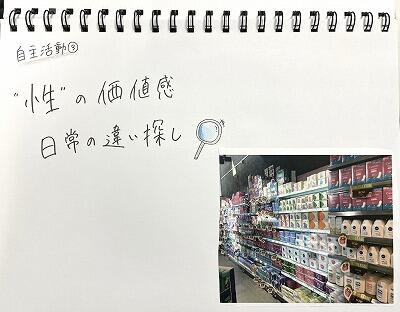

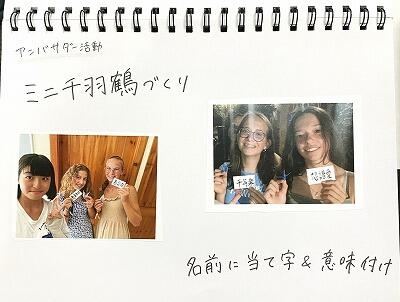

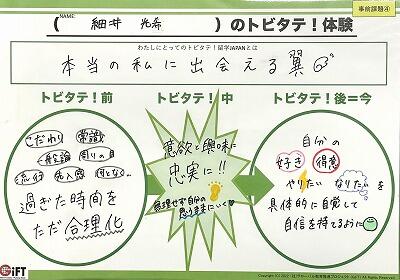

1月23日、放課後、高校2年1組の細井光希さんが、夏休み中に参加した「トビタテ留学Japan」の報告に来てくれました。細井さんは、8月6日から27日までの3週間、地中海にある「マルタ共和国」に、アカデミックテイクオフという枠で短期留学を行いました。「スポーツの真の強さを探しに」をテーマに活動した3週間について話してくれました。

細井さんは、マルタ共和国の首都ヴァレッタの語学学校での寄宿舎生活を拠点に、日本で計画していた様々な活動にチャレンジしました。

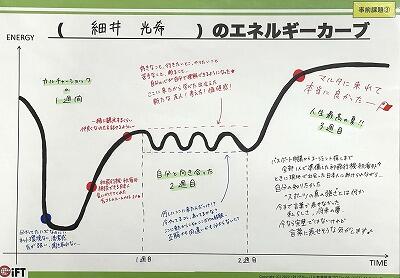

最初の1週間は、言葉が通じなかったり、コミュニケーションが十分に取れなかったり、落ち込む日々が続いていたそうです。下のグラフは、3週間のエネルギーカーブで、1週目はどん底にいたことを示しています。

そして、2週目からは、自分がやりたいことは何なのか、自分に向き合うことで、今、何をすべきなのかを模索しました。グラフでは、波線のように表されています。

最後の3週目で、この留学の目的でもあった「スポーツの真の強さとは何か」に向き合うことができました。人生最高の夏にすることができたそうです。

このトビタテを経験したことで、自分の「好き」「得意」「なりたい」を具体的に自覚し、自信が持てるようになった、と話してくれました。

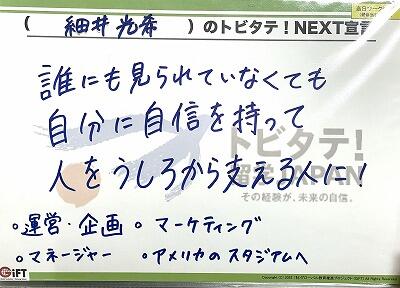

細井さんにとって、「トビタテ留学Japan」は、今までの自分に向き合うことで、自信を持ち、これから何をすべきかを考える大きなきっかけになったことが伝わってきました。

細井さんは、佐野高校・同附属中で学びたいという夢をかなえるため、自宅のある県北から一人で下宿しています。

「トビタテ留学Japanは、希望すれば叶うので、特に中学生のうちから、参加することを考えてみてください」という言葉には説得力がありました。

ちなみに、中3の3学期くらいから準備する必要があるそうです。細井さんは、中3から応募し、高1の夏休みに行く予定でしたが、コロナの影響で1年遅れで高2の夏休みに留学しました。高1の終わりころに応募し高2の夏休みに留学することも可能です。

明日(2日)の「課題研究発表会」で、細井さんは「スポーツの真の強さを探る」というテーマで発表するそうです。

楽しみにしています。

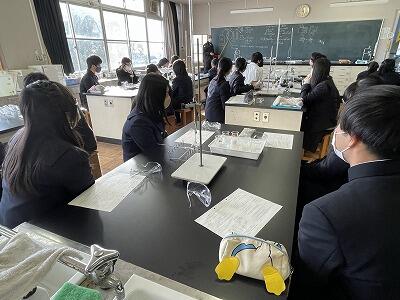

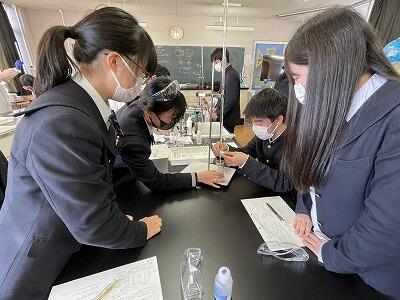

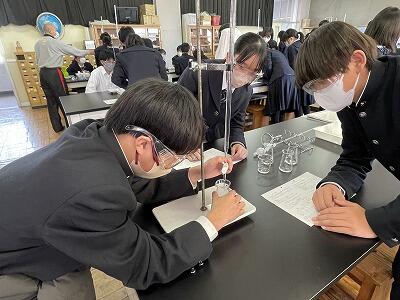

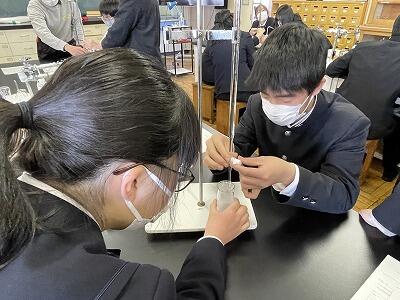

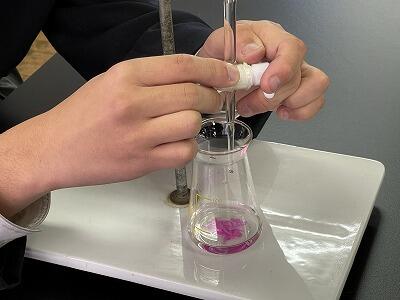

【高2】化学基礎 ~中和滴定

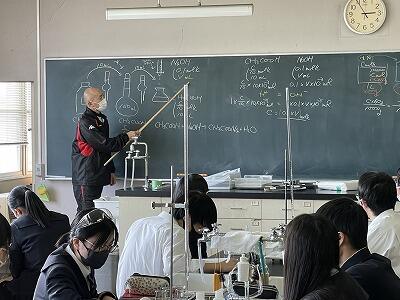

2月1日(水)7限目、高校2年1組(文系)の「化学基礎」の授業(亀山先生)を見学しました。化学実験の定番である「中和滴定」を行いました。前時に、実験の目的や原理、方法などについて、ユーチューブ動画等で確認しており、本時は実験を行い結果を求めるところまで実施します。クラス全体の意欲的な雰囲気が印象的でした。

まずは、実験の流れを確認しました。(授業開始時には、すでに板書されていました)

本時の印象的なキーワードは、ホールピペットやビュレットの「とも洗い」、一方、コニカルビーカーやメスフラスコは「こだわらない」ことでした。皆、しっかり頭に入っていました。

生徒たちは集中して、実験のポイントを理解していました。

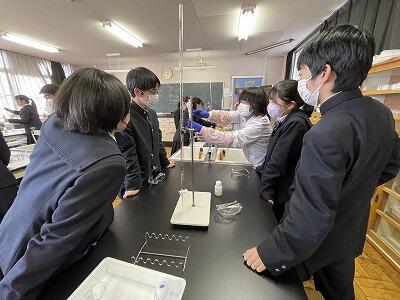

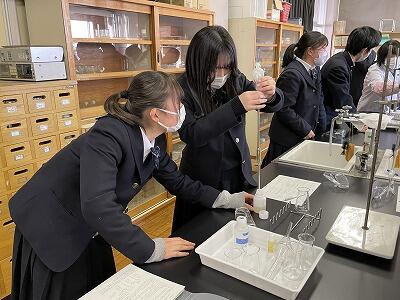

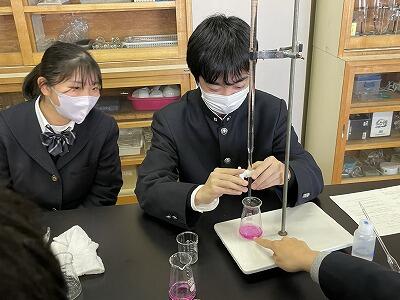

実験が始まると、後は生徒たちでどんどん進めていきます。まずは「とも洗い」から始めています。

上手くいかないときは、亀山先生や田所先生がサポートしてくれます。

全ての班で、45分の時間内に、中和滴定の実験を4回繰り返し、データを取れていました。

そのデータを基に、生徒たちはプリントの「考察」を整理します。次の時間に、その確認が行われるようです。

生徒たちは、実験を楽しむとともに、自分で実験をやることで、「中和滴定」について理解を深めていました。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生②

2月1日(水)昼休み、アホロートルの胚はさらに発生していました。

板橋風花さんは、胚が成体に食べられないような特殊な容器をもってきてくれました。

水槽の外にかかっているプラスチックの容器が胚の飼育用です。

今回、産卵したアホロートルのメスです。かわいいですね。

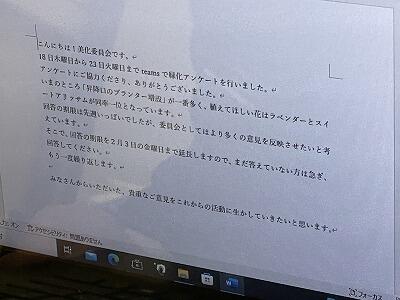

【中学】美化委員会からのお知らせ

2月1日(水)昼休み、お昼の校内放送で、中学美化委員会の楳沢虎治郎さん(委員長)と中村應我さんが、緑化アンケートの中間報告と協力の依頼を行いました。昇降口のプランター増設に向けて、生徒の意見を取り入れながら進めています。素晴らしい取り組みだと思います。中学生の皆さん、アンケートへの協力、お願いします。

発表原稿はパソコンで作っています。

特にありません。