文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

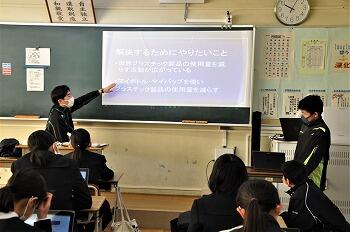

【中1】総合発表会「2030年までにできること」

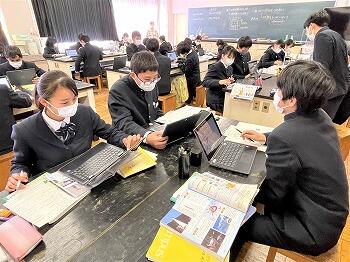

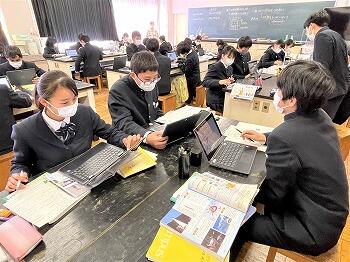

3月3日(木)2限目、中学1年生の各教室では、3月22日(火)にオンラインで行われる「総合的な学習の時間」の研究発表のリハーサルを行っていました。

中学1年生は、これまで、SDGsについて調べてきましたが、今回の発表会は「生徒それぞれが住んでいる地域の環境問題の課題を、2030年までに解決する」ために、自分たちでどんなことができるかを研究しています。

<1組>

<2組>

<3組>

*自分たちで研究を進め、プレゼンも普通にできるようになってきました。1年間の成長を感じています。保護者の皆様、「オンライン発表会」お楽しみに!

【中1】「技術」の授業見学(粂谷先生)

3月3日(木)4限目、中学1年1組の「技術」の授業(粂谷先生)を見学しました。

単元は「材料と加工の技術による問題解決」ということで、日常の生活の場面で、こういう物があるといい、というニーズをまず考えます。そこで、どんな形状だと、その課題を解決できるか、という視点から、木工作品を自分で設計して、作品を制作します。

単元は「材料と加工の技術による問題解決」ということで、日常の生活の場面で、こういう物があるといい、というニーズをまず考えます。そこで、どんな形状だと、その課題を解決できるか、という視点から、木工作品を自分で設計して、作品を制作します。

一人一人、全部違った物を制作しています。

完成した人は、自分が制作した作品の説明文を入力しています。

皆さん、だいぶ、完成に近づいているようです。

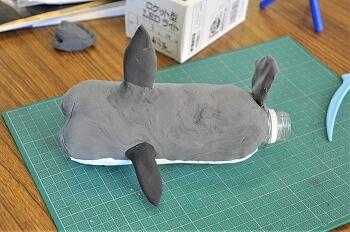

【中1】「美術」の授業見学(梅澤先生)

3月3日(木)4限目、中学1年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。ペットボトルと紙粘土を使った「ランプシェード」を作っていました。

1年1組と2組は、ほぼでき上がっていました。

1年1組と2組は、ほぼでき上がっていました。

皆さん、楽しそうに作っていました。

「いなずま」です。

「くじら」です。

美術室に展示してある「1年1組」の作品です。

同じく、「1年2組」の作品です。

*それぞれ独創的で楽しい作品ばかりですね。実際に、暗闇で点灯するとどんなふうに

見えるのか、楽しみです。

【中3】高校へのアプローチ

3月3日(木)、来年度、佐高に進学する中学3年生を対象に、数学、国語、英語の高校の先生による特別授業が行われました。高校での授業は、中学とはこんなところが違ってきますよ、ということが分かるよう、「高校へのアプローチ」と題して、ガイダンスや模擬授業を実施しました。

数学、国語、英語の3教科の授業を3年1組から3組まで、1時間ずつ、ローテーションで受講しました。

<数学:松井先生>

数学は、主観の入らない客観的・論理的な学問であり、その考え方は、これからの社会課題の解決にも不可欠であることなど、数学を学ぶ意義についても、やさしく説明してくれました。また、中学校で学んだ数学が、高校での基礎にもなっているので、中学の数学を確かなものにしておくことを、今のうちにやって欲しい、というお話がありました。生徒たちは、いままでやってきたこととつながっていることがよく分かったようでした。

<国語:青山先生>

万葉集を題材に、高校での国語ではどのように学んでいくのかを説明しました。国語では、なんとなくこうなんじゃないか、と答えを出すのではなく、論理的に考えて答えを導くことができる、という具体的な話があり、生徒たちはとても納得していました。この授業を受けて安心したという声を何人もの生徒から聞きました。

<英語:木村先生>

木村先生の授業では、シェイクスピアの作品に出てくるものを、図で表してみると、物語を理解しやすくなる体験をしました。また、鍵となる単語(Parrot)の意味が分かることで、物語が一気に見えてくることから、単語を覚えることの重要性を学びました。グループワークなどは中高共通なので、スムーズに授業を体験していました。

*「高校へのアプローチ」は、中高一貫である本校ならではの取組です。今から、高校生になることを意識して、貴重な時間を使いましょう。

生徒の皆さんは、高校入試関係で、3月4日(金)から3月8日(火)までの5連休になりますので、しっかり学習をしてください。

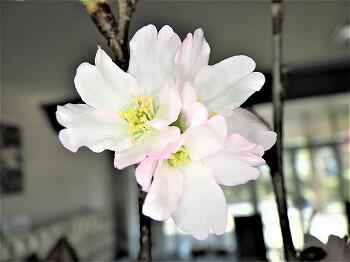

身近な風景 ~卒業式の生け花

3月1日(火)に実施された「卒業式」で飾られた生け花が、正面玄関に飾られています。花の名前は分かりませんが、生け花では、桃や桜が見頃を迎えていました。

桃の花?でしょうか

桜の花のようです。

他にも、こんな花が咲いていました。

【中高】Sano グローカル課題研究成果発表会

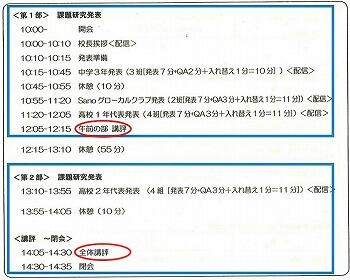

3月2日(水)10:00~14:35、「令和3年度 Sano グローカル課題研究成果発表会」を開催しました。感染症対策として、英語演習室からZoomを使って、中3、高1、高2の各教室に配信しました。

司会は、片柳賀那さん(高2年3組)と武藤玲矩君(高2年2組)です。

本日の日程です。

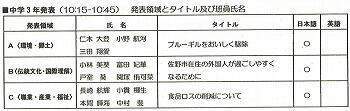

まずは、中学3年の代表班の発表です。

<中3:A 「ブルーギルをおいしく駆除」>

会場の高校1年生から、質問がありました。

きちんと答えることが出来ました。

<中3:B 「佐野市在住の外国人が過ごしやすくなるために」>

高校1年の教室から、Zoomで質問がありました。

質問者の納得のいく回答ができていました。

<中3:C 「食品ロスの削減について」>

ドギーバックの説明が分かりやすかったです。

高校1年の教室からの質問にも答えていました。

続いて、Sanoグローカルクラブの発表です。

<SG:① 「幼児教育の改善による男女差別の撤廃」>

会場から質問がありました。

高2の教室からも質問がありました。

いずれも、なるほどと思える回答ができていました。

<SG:② 「The method to maintain our health in the COVID-19 pandemic

~Forewarned is forearmed ~」>

体操の実演をしています。

高校2年の教室からの質問に答えていました。

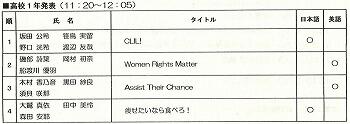

次は、高校1年の発表です。

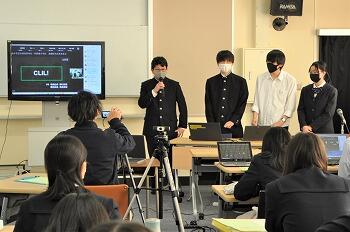

<高1:① 「CLIL!」>

CLILは初めて聞く言葉でしたが、この班は、英語で他教科の授業をすることで、英語力が高まるかどうかを実証実験していました。

質問にも答えていました。

<高1:② 「Women Rights Matter」>

会場の中学生から質問がありました。

質問にもわかりやすく丁寧に答えていました。

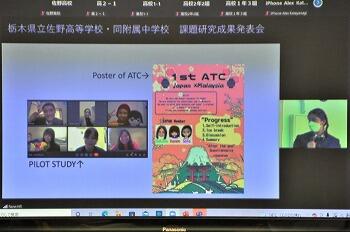

<高1:③ 「Assist Their Chance 」>

発表に中で、ATCという企画を提案していました。それに対する質問もありましたが、その趣旨をうまく伝えることができていました。

<高1:④ 「痩せたいなら食べろ!」>

自分たちを被験者としてダイエット効果を確かめました。

研究の将来構想に関する質問もありました。

各教室では、こんなふうに参加していました。

以上で、午前の部は終了しました。

ここから、午後の部です。高校2年生の4班の発表があります。

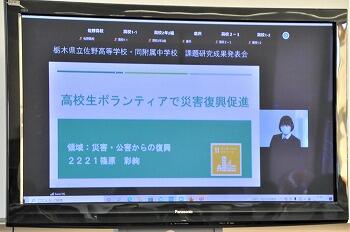

<高2:① 「高校生ボランティアで災害復興促進」>

これまでの取組の経緯などを丁寧に説明してくれたので、やろうとしていることが明確に伝わってきました。

<高2:② 「もったいない」が子どもの笑顔をつくる>

校内フードドライブについて、実証実験を行いました。

<高2:③ 「透鏡(レンズ)越しのとちぎ ~イラストを用いた栃木県の宣伝について~>

実際に、佐野市の担当課とも相談していました。

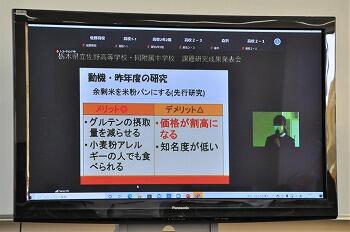

<高2:④ 「余剰米でお肌つやつや計画」>

昨年度の研究を発展させています。

以上で、予定されていた発表はすべて終了です。

最後に、全体を通して、本校の「グローカル教育統括アドバイザー」の大学の先生から、講評がありました。まずは、宇都宮大学副学長 松金公正教授です。

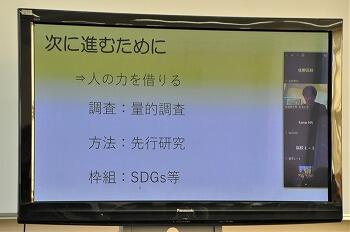

松金先生からは、とてもよく頑張ったことを評価していただきました。そして、「次に進むために」として、具体的なアドバイスをいただきました。

①「人の力をかりる」→先輩や国、論文など、自分たちではない誰かがやっていることを最大限に活用する。

②量的な調査を心がける。→信用できるか、使う事ができるか、などを考慮する。

③先行研究の活用 →先行研究からは、ディスカッションの仕方や分析や整理の仕方なども参考にする。

④枠組み →SDGsに触れてはいるが、生かし切れていない。17の目標だけでなく、さらにその下にある169のターゲット、232の指標に落とし込めると、何をやればいいかが見えてくる。

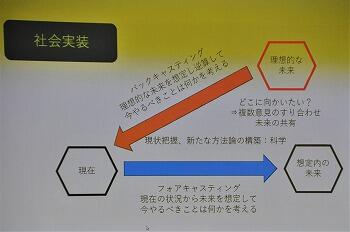

「社会実装」という考え方を取り入れると、理想的な未来を考えることができる。

続いて、東京海洋大学の小松俊明教授です。

小松先生からは、今、君たちはとても素晴らしい体験をしている、しかし、この瞬間、ウクライナでは学ぶことすら許されない子どもたちがいることを忘れてはならない。こうした学びができる幸せを改めて感じて欲しい、という言葉がありました。

世界中を飛び回っている小松先生は、より現実的な問題として、悲しみを感じていることが伝わってきました。その上で、とても素晴らしい発表であったが、以下の点に留意するともっとよくなるというお話をいただきました。

①タイトルの付け方を工夫しよう →わかりやすいタイトルに!

②大人の力を借りよう →学校の先生はその分野の専門家ではないがファシリテーターではあるので、早い段階で自分からアドバイスしてもらおう。そうすれば、もっとよくなる。

③どうすれば実現できるか →課題研究では、現状分析が9割、その先のことが1割、というケースが多かったが、その割合が逆になるのが理想。どうすれば理想を実現できるかを考える事に時間をかけられるようにしよう。

④英語での発表 →英語で発表する場合は、どうすれば英語でも多くの人に理解してもらえるか、工夫が必要。英語で発表したということで満足してはいけない。伝える、という意味を考えて欲しい。

⑤大人の思い込みや固定観念を打破する、という発想はとても良い。

などのアドバイスをいただきました。

かなりキツイことを言われたように受け止めた人もいたと思いますが、小松先生はSGH以前から皆さんの活動を見てアドバイスしてくれていました。これまでの成果発表会で、他の講評者がどんなに厳しいことを言った時でも、小松先生は、生徒の良さを見出し、温かい言葉で励ましてくれていました。その時は、自分たちもまだまだだということはわかっていても、そう言っていただけるとなぜかほっとしました。

今回の成果発表会は、とても良い研究になったと思えるものがたくさんありました。一方、継続研究ならもっと深められたはず、彼らならこんなもんじゃないはず、と感じたものもありました。

今回、小松先生が、皆さんがとても頑張ったことは十分認めた上で、さらなる要求を述べられたことは、生徒の皆さんのレベルが「高校生だから、これくらいでいいか」ですましてはいけない、ということを感じたのではないかと思いました。研究者として、大学生や大人に対するのと同じように、こうしたらもっとよくなる、というアドバイスをしなければ失礼だと思ってくれた結果なのではないかと思います。

個人的に、小松先生とは長いつきあいではありますが、ようやく、中学生、高校生であっても、本当に伝えなければならないことをストレートに伝えた方がいい、と思ってもらえるところまで生徒たちは成長し、かつ、自分の身内のように感じててくれているんだなあ、としみじみ感じました。

皆さんも、自分の親からはいろいろ厳しいことを言われたりしますよね。今回、ストレートにアドバイスを言ってもらえたことに、大きな意味を見出してほしいと思います。

今日の代表班の発表は、本当に素晴らしい内容だったと思います。

長い一日でしたが、学ぶものがたくさんありました。

探究することは、これから生きていく様々な場面で必要になってきます。そうした資質・能力を身につけるためのトレーニングの場としても、課題研究に取り組むことには大きなメリットがあります。また、先輩たちの中には、課題研究を通して、将来の職業や、挑戦したいこと、自分がやるべきことが見えてきた人もたくさんいます。

こうしたことに意識して取り組むことで、本校の「Sanoグローカル構想」が目指している「探究力」と「人間力」を身につけることを願っています。

【中3】アメリカの学生との国際交流会

2月28日(月)8:15~9:30、中学3年生の有志生徒22名が、コンピュータ室で、アメリカ(カリフォルニア州、ウィスコンシン州、ノースカロライナ州)の中学生・高校生・大学生、計17名と、国際交流会を行いました。

今回の国際交流会は「佐野市国際交流協会」の主催で、アメリカ(カリフォルニア州、ウィスコンシン州、ノースカロライナ州)で、日本語を学習している中学生・高校生・大学生17名と、交流を希望する附属中3年生の有志生徒22名によって、行われました。

国際交流のセッションは、全部で4つ(各15分)ありました。グループごとに、ブレイクアウトルームで会話します。

セッション1:英語のみ

セッション2:日本語のみ

終了後にグループの再編成あり

セッション3:英語のみ

セッション4:日本語のみ

会話のトピックは、

・アメリカと日本の学校生活の様子

・アメリカと日本の文化、等についてです。

*時間はあっという間に、過ぎて行ったようです。参加した生徒の感想をいくつか紹介します。

→・生まれて初めての「英語日本語交流会」だったので緊張していましたが、各グループセッションを通して、楽しい思い出となりました。会話の途中で沈黙があると自分の英語力のなさを残念に思いましたが、「もっと英語が話せるようになりたい!」という目標を見つけることができました。

→・最初は何を話せばよいか緊張していましたが、いざ始まると、みんな優しく積極的に話してくださり、時間が過ぎるのがあっという間でした。バリバリの英語かと思ったら、向こうの学生さんはジェスチャーなどを交えて、ゆっくりわかりやすく話してくれたり、外の景色をみせてくれたり、とても楽しく話すことができました。日本の「うどん」を知っていたり、お寿司や納豆が好きだと話していたことにも驚きました。

→・英語のセッションでは、相手がリードしてくれ、こちらが間違った文法で話してしまっても笑顔で頷いてくれました。一方、日本語のセッションでは、私たちが進んで話しかけることができました。あっという間の15分間で、チーム替えがすごく悲しく感じました。

身近な風景 ~花の蜜を好む鳥たち

2月26日(土)16時頃、校門近くにある満開の「枝垂れ梅」に鳥たちが群れていました。鳥は2種類いて、梅の花の蜜を吸っているようでした。

スズメより少し小さく、目のまわりが白い「メジロ」(写真、上の段2つ)と

スズメより一回り大きな「ヒヨドリ」(写真、下の段2つ)でした。

スズメより少し小さく、目のまわりが白い「メジロ」(写真、上の段2つ)と

スズメより一回り大きな「ヒヨドリ」(写真、下の段2つ)でした。

メジロ

3羽ほどが飛び交ってました。

ヒヨドリ

こちらも2~3羽がやってきています。仲間と会話するように、よく鳴いています。

鳥たちにとって、校門前の枝垂れ梅は、大好きな花の蜜がいくらでも食べられる魅力的な場所なのでしょう。近くに寄っても逃げることなく、夢中になって蜜を吸っていました。

【中3】「英語」の授業見学(廣瀬先生、クロイ先生)

2月24日(木)7限目、中学3年3組(2分割のうちの一つ)の「英語」の授業(廣瀬先生、クロイ先生)を見学しました。「3年前の自分にメッセージを伝えるスピーチをしよう」という授業でした。スピーチに対するクロイ先生との質疑応答があり、パフォーマンステストとして評価を受けました。

一人の発表時間は、クロイ先生との質疑応答の時間を含めて、2分30秒です。それを過ぎるとアラームが鳴ります。かなり緊張しますが、誰一人として恥ずかしがらずに、堂々とスピーチしていました。

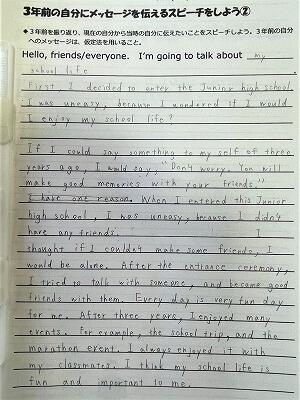

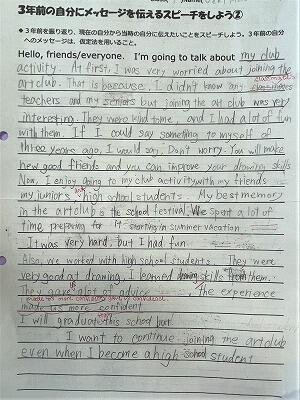

生徒は、各自、以下のような原稿を作成し、先生に文法等の添削をしてもらっています。生徒の中には、ほぼ暗記してスピーチする者もいました。

皆さん、とても素晴らしい出来映えでした。最後に、お互いの発表に拍手を送りました。3学年主任の栗原先生によると「中3でこれだけのスピーチができる生徒はそうはいない」ということでした。

中3生は、3月9日から11日にかけて、校内で「イングリッシュキャンプ」が行われますが、その中で、このスピーチの本番が予定されています。中3生の保護者の皆様には、オンラインで配信する予定ですので、楽しみにしていてください。

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

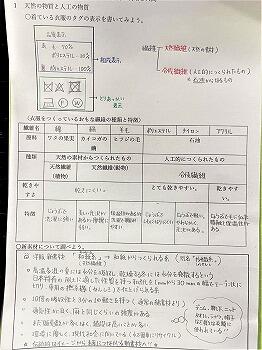

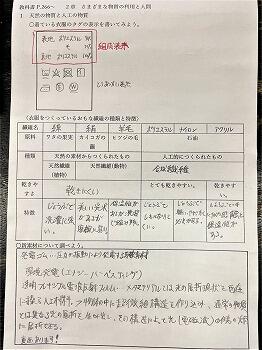

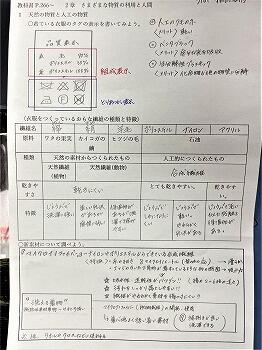

2月24日(木)4限目、中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。単元は、理科の教科書の最後となる「環境 ~自然と人間」の第2章「様々な物質の利用と人間」です。授業では、班ごとに、どのような「新素材」があるかをネットで検索し、調べたことを発表していました。

班の中で、各自が調べた新素材についての発表が終わると、中村先生から指名された3つの班が、代表で発表しました。

3人とも、わかりやすく、説得力のある説明をしてくれました。

プリントの一番下の部分に、調べたことをメモしています。

プリントも分かりやすくまとめられています。

中3生の理科の授業は、いよいよ大詰めです。このあと、高校入試やイングリッシュキャンプがありますので、理科は、あと数時間となってきました。これまで通り、最後まで、しっかり頑張りましょう。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

1

9

8

6

0