文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

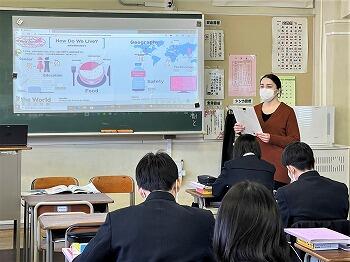

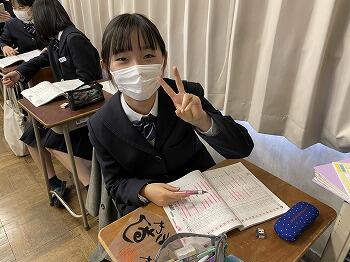

【中3】「英語」の授業見学(栗原先生、クロイ先生)

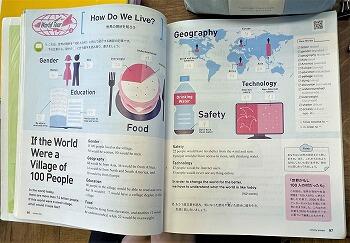

1月14日(金)6限目、中学3年3組の「英語」の授業(栗原先生、ALT:クロイ先生)の前半を見学しました。単元は、「 If the World Were a Village of 100 People 」(世界がもし100人の村だったら)です。世界の現状を知ることを学びます。

栗原先生は、いつも流ちょうな「オールイングリッシュ」で進めており、生徒たちはいつの間にか、栗原World に引き込まれています。

この単元では、仮定法を使った文章を作ります。仮定法は以前は高校から学んでいましたが、今では中学から出てくるようになりました。「If ~ の文章では、必ず過去形の動詞を使うこと」がポイントのようです。栗原先生の言葉に力が入ります。

ALTのクロイ先生が、If 文の疑問文を読み、生徒が答えたりしています。

クロイ先生の英語はわかりやすく、話す速度も絶妙です。

様々な分野で、世界がもし100人の村だったら、それぞれ何人かを文章から読み取って、教科書の空欄に数字を入れていきます。自分で入れた数字を隣の生徒と確認し合います。例えば、Education (教育)では、100人中86人が読み書きができ、14人ができません。

*今日の授業では、「仮定法の文章のつくり方」と「世界の現状を知ること」が、うまく溶け合い、落ち着いた雰囲気の中で、好奇心を育んでいるように感じました。

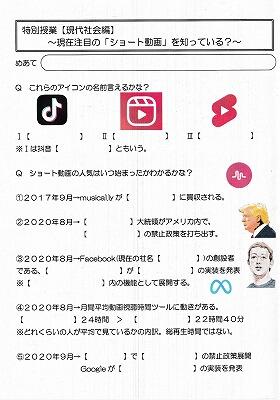

【中1】「社会」の授業見学(宍戸先生)

1月13日(木)7限目、中学1年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。今日は、3学期最初の授業ということもあり、「特別授業(現代社会編)」が行われました。

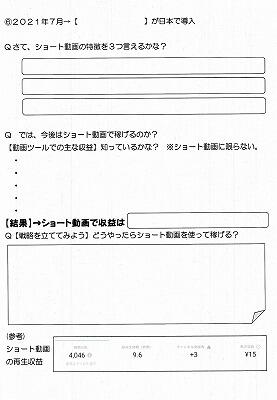

本日の特別j授業: 現在注目の「ショート動画」を知っている?

→15秒のショート動画が人気の秘密や収益について知り、最後には、どうやったらショート動画を使って稼げるか、班ごとにアイディアを考えました。

まずは「ホップ」。ショート動画のアイコンやショート動画の歴史を学びます。これは、いまや「世界の常識」だそうです。

次が、「ステップ」(ショート動画の特徴を探る)、最後は、班ごとに収益の上がるショート動画のアイディアを練る「ジャンプ」と続きます。

実際に、人気のあるショート動画を見て、どんな特徴があるのか考えます。

どうやったらショート動画を使って稼げるか、戦略を考えます。

15秒の「高速天気予報」など、なるほど、と思わせるアイディアを考えた班もありました。

*「ショート動画」という切り口で、現代社会のトレンドを理解できる素晴らしい授業案だと思いました。これはもう「世界の常識」ですね。

それを楽しく理解できる宍戸先生のオリジナル授業案は、さすがです。

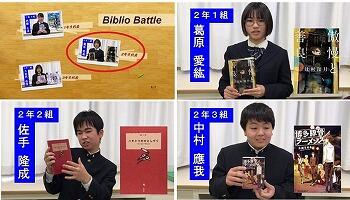

【中学】「ビブリオバトル」3回戦

1月13日(木)朝8時15分から、中学生の全学年で「ビブリオバトル」3回戦が行われました。

「ビブリオバトル」3回戦のDVDのメニュー画面です。

「ビブリオバトル」3回戦のDVDのメニュー画面です。

学年ごとに、各クラスの代表の3名のプレゼンを教室で視聴し、誰が良かったかを選びました。なお、昨日収録したプレゼンのDVDをクラスごとに再生して実施しました。ここでも電子黒板が大活躍しています。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

*後から、DVDで全員のプレゼンを視聴しました。どのプレゼンターも自信を持って堂々と発表していたのが印象的でした。どの本も「読んでみたいな」という気持ちになりました。さすがにクラス代表だけあって、説得力がありました。とても楽しいプレゼンでした。

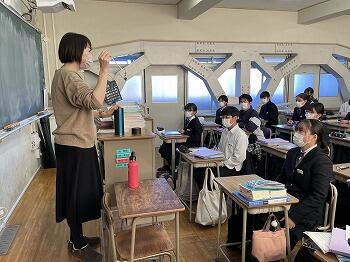

【高1】「数学A」の授業見学(中條先生)

1月12日(水)7限目、高校1年3・4組(3分割)の「数学A」の授業(中條先生)を見学しました。単元は「約数と倍数」倍数の判定法でした。

中條先生は、授業にICTを取り入れるのが得意で、今回も電子黒板をうまく使って説明をしていました。電子黒板が入っていなかった時は、プロジェクターの画面を選択3教室の壁面に映して授業を進めていましたが、それに比べると、この電子黒板の威力は絶大です。

生徒は、隣り合ったペアで、わからない問題を教え合ったりしています。

個々が考えたり、教え合う時間を確保しつつ、電子黒板を効果的に活用し、生徒が「なるほど」と腑に落ちる瞬間を感じられるよう、授業を進めています。

中條先生は、誰一人取り残さない授業を目指していますが、数学が好きな生徒も育てています。授業が終わっても、質問に来る生徒がいました。

【中3】漢典コンクール

1月12日(水)今日の放課後は、中学の全学年で「漢典コンクール」がありました。直前の7限目の「学活」の時間の一部を使って、「漢典コンクール」の勉強をしていました。

漢字が大好きな生徒もいます。3年2組の武藤優和君です。彼は、独自に「漢字検定2級」を受験し、合格しています。漢検2級というと、高校卒業、大学レベルで、合格率は20%程度だそうです。

ちなみに、青木さんはソロバンと暗算が1級だそうです。そのおかげで、頭の回転が良くなり、ディベートに役に立っているそうです。

皆さんの「漢典コンクール」での合格(8割以上正解)を期待しています。

【中2】英語の授業見学(富永先生)

1月12日(水)6限目、中学2年2組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。新年の最初の授業として、冬休みに体験したことを英語で相手に伝えていました。

お正月の食べ物など、日本の伝統文化について考えながら、いつの間にか、それを英語で表現することに、つなげていました。

2人組となり、冬休みの体験を交互に話しています。英語が得意な生徒も苦手な生徒も、物おじしないで話すことができるところが素晴らしいと思いました。

最後に、「おみくじ」で指名された生徒が、発表していました。

自分たちの体験を英語で表現することで、楽しい雰囲気の中で、英語を学んでいました。

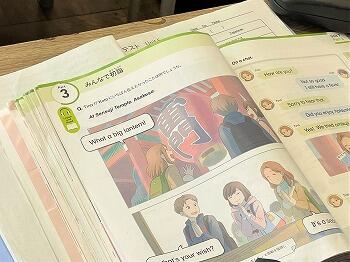

【中1】英語の授業見学(高木先生)

1月12日(水)5限目、中学1年2組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。今日は、初詣に関する単元でした。新年にふさわしいタイムリーな内容ですね。

授業では、まず、お寺(Temple)と神社(Shrine)は、どう違うのかを生徒同士で説明しています。

お寺と神社の違いは、宗教の違いでもありますが、日本の文化の特徴として、それらが混然一体となって溶け込んでいることを、高木先生は自らの体験談を交えながら、楽しく伝えていました。生徒たちも「なるほど、そうだよね」と納得していました。

そうした切り口から「初詣」について考えてみると、初詣は地元の神社に行ったりするローカルな行動ですが、多様な宗教が一体となったグローバルな文化なのかもしれませんね。面白いテーマの単元でした。生徒も興味を持って英語で表現しようとしていました。

また、この授業でも、電子黒板が日常的に使われているのが印象的でした。

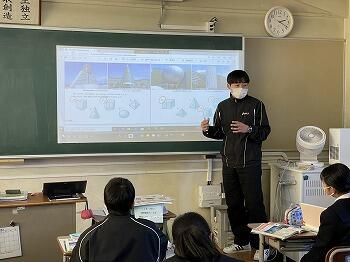

【中1】数学の授業見学(安藤先生)

1月12日(水)5限目、中学1年1組の「数学」の授業(安藤先生)を見学しました。「空間の図形」という単元に入ったところで、同じ仲間と思われる図形をグループ分けしていました。

ちょうど見学した時は、教科書に載っている10個の図形をどうしたら2つのグループに分けることができるかを考えていました。

まずは、一人一人で考えます。

次に、近くの生徒と自分が考えた分け方を説明しています。

何人かの生徒が指名されて、2つのグループの分け方を発表しています。

電子黒板とデジタル教科書を効果的に使って、授業を進めていました。

電子黒板がかなり横長なので、教科書が見開きの状態て投影できるところが、使いやすそうです。今日の授業は、空間の図形の導入に当たる内容ですが、生徒は皆、興味を持って取り組んでいました。

【中学】ビブリオバトル3回戦(収録)

1月12日(水)、明日は中学生の「ビブリオバトル3回戦」が行われます。各学年で、クラス代表がプレゼンをします。そのため、今日の放課後、生徒会室で全発表者のプレゼンを収録しました。これを学年ごとにDVDにし、明日の朝、各クラスで視聴して学年の代表を決定します。

こんな感じで収録しました。

こんな感じで収録しました。

<中学の生徒会役員>

今回の「ビブリオバトル」は、「ビブリオ紗季」こと山口紗季さんの選挙公約をもとに、中学生徒会が企画・運営し、図書委員会とも連携して実施しています。

明日の3回戦を楽しみにしています。

【中学】生徒会役員選挙活動

1月11日(火)、今日から、中学校の生徒会役員選挙の選挙活動が始まりました。20日(木)の立会演説会及び選挙に向けて、朝の登校時などに、熱の入った選挙活動が行われます。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

3

1

2

7