文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

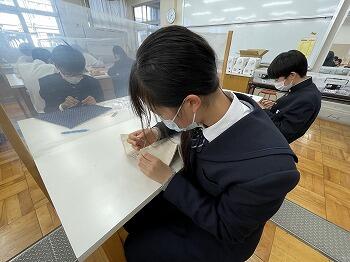

【中2】家庭科の授業見学(保科先生)

12月2日(木)6限目、中学2年2組の家庭科の授業(保科先生)を見学しました。ティッシュボックスのカバーを作っていました。

ティッシュボックスのカバーは、完成するとこんな風になります。

皆、一生懸命に布の周りを縫っていました。6種類の布から好きなものを選ぶことが出来ます。

完成したら、自分の部屋に置いたり、リビングに置いたりするそうです。中には、おばあちゃんにプレゼントする、という生徒もいました。

縫っていたら、針がぱちんと音を立てて折れました。

目の前で針が折れるのを見たのは初めてでしたが、全然動じないところが凄いです。

皆さん、堂々たる作業ぶりでした。

【高1】課題研究「Zoomインタビュー」

12月2日(木)7限目、高校1年生の課題研究で、林業について研究している班が、林業が盛んな「鹿沼市役所経済部 林政課 木のまち推進係」の担当者にZoomによるインタビューを行っていました。

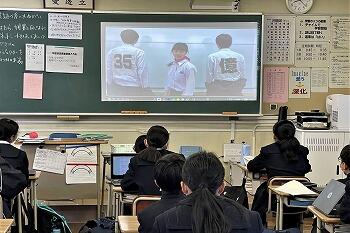

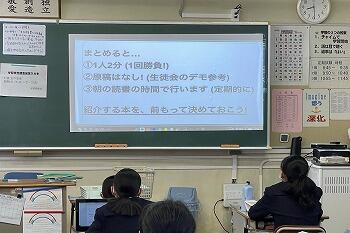

【中学】ビブリオバトルの始まり!

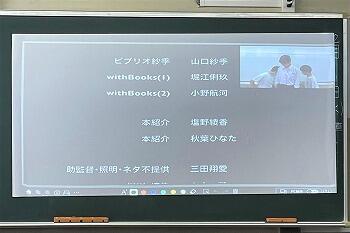

12月2日(木)朝のHR、今日から「ビブリオバトル」が始まりました。開始に先立ち、中学生徒会が作成した「ビブリオ沙季 with Books」によるビブリオバトルの解説ビデオを各教室で視聴しました。

ビブリオバトルは、それぞれが紹介したい本の魅力をみんなに伝え、誰のプレゼンが一番読みたくなったかで、勝敗を競うゲームです。まさに、バトルが繰り広げられます。

世界中の男の数は「35億」ですが、

本校の図書館の蔵書数は「4万」です。(この数は、本県の県立校ではトップクラスです。)

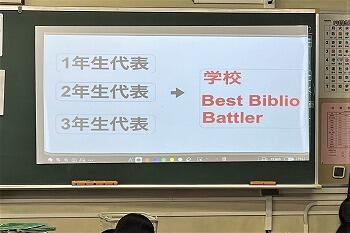

ビブリオバトルでは、各学年の代表を決め、さらに学校全体で「Best Biblio Battler」を決定します。

まずは、ビブリオバトルのお手本が示されました。

本の紹介①:塩野綾香さん

本の紹介②:秋葉ひなたさん

このような日程で、1週間後(来週の木曜日)から1回戦が始まります。

「ビブリオ沙季 with Books」による動画解説は、佐附中生の「読書心」や「プレゼン魂」に火をつけてくれたようです。

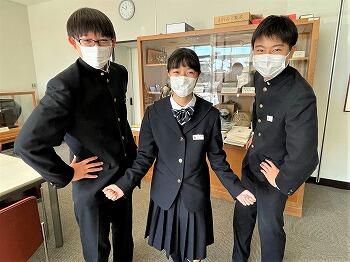

「ビブリオ沙季」(山口沙季さん)、「with Books」(堀江俐玖君、小野航河君)

いい仕事してました。今回の動画は、構想2か月、撮影4時間、編集5時間にも及ぶ大作でした。作成に関わった中学生徒会の皆さん、お疲れさまでした。

来週の木曜日までに、中学生は「バトルの準備」をお願いします!

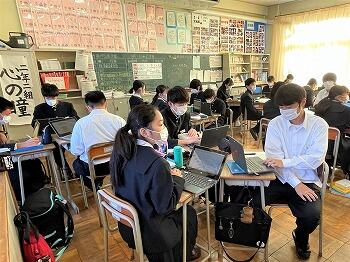

【中2】伝統文化を英語でプレゼン!

12月1日(水)2限目、中学2年2組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。これまでに「総合的な学習の時間」で学んだ伝統文化(茶道、華道、歌舞伎、筝、藍染めなど)を英語で説明するプレゼンを作成していました。

同じテーマを選んだ生徒同士で3~4名のグループになり、手分けしてパワーポイントを使った英語のプレゼン資料を作成しています。

日本語で考えた説明を英語に翻訳するのが大変そうですが、皆さんのチャレンジを期待しています。発表は、来年になってからだそうですが、どんな発表をしてくれるのか楽しみにしています。

身近な風景 ~晩秋の三毳山

11月28日(日)、三毳山の紅葉は終盤に近付いているようです。冬の気配が漂っていました。

みかもハーブ園の紅葉

みかもハーブ園の紅葉

上空では、トンビが上昇気流に乗って、舞い上がっていました。

「ピーヒョロロッロッロ…」という独特な鳴き声が聞こえてきました。

動画 → トンビ

東口の公園の池には、カモ類が集まっています。

三毳山は人気のウォーキングコースです。

【高校】「葛生ジュニアリーダースクラブ」のボランティア活動

11月28日(日)10時頃、「味噌まんじゅう新井屋 工場祭」で、「葛生ジュニアリーダースクラブ」のボランティア活動の一環として、「チカラモチおりんぴっく」という参加型イベントの運営に関わっている佐高生3名に遭遇しました。

「葛生ジュニアリーダースクラブ」の顧問の吉澤章裕さんは、本校の「地域リーダースシンポジウム」で、毎回、シンポジストとして参加してくださり、生徒の課題研究(まちおこし等に関する内容)のご指導をいただいています。「葛生ジュニアリーダースクラブ」には、本校生(中高ともに)も多数参加しており、様々なボランティア活動に参加しています。

今回も、まちを元気にする活動の一環として、「チカラモチおりんぴっく」を生徒とともに企画されたようです。本校からは、高校3年生の猪瀬遥大君、松原唯衣さん、横堀咲英子さんの3名が参加していました。彼らは、将来の進路の方向性が決まり、こうした体験が役に立つことから、「葛生ジュニアリーダースクラブ」の協力依頼を受け、参加を決めたようです。学校とはまた違った「学びの場」で、いきいきと活動している姿が印象的でした。

【中高】晩秋の練習風景(中高テニス部)

11月27日(土)11時頃、中高のテニス部が晩秋のテニスコートで練習をしていました。この時期は、落ち葉との戦いのようです。

こちらは、中学のテニス部です。指導員の松本さんが来てくれています。

朝、8時過ぎから練習をしているそうです。

風が吹くと、落ち葉が上から舞い落ちてきます。

奥の方では、高校のテニス部がコートに溜まった落ち葉を掃き出しています。

こちらは、高校のテニス部です。中3の3名が早期入部で練習をしています。

12月25日に大会があるそうです。

まだまだ、葉っぱが落ちきるには時間がかかりそうです。

当面は落ち葉との戦いが大変そうですが、頑張ってください。

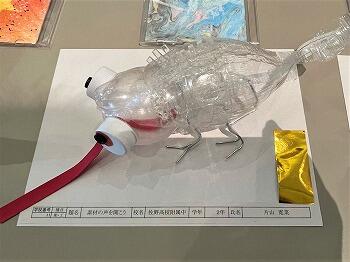

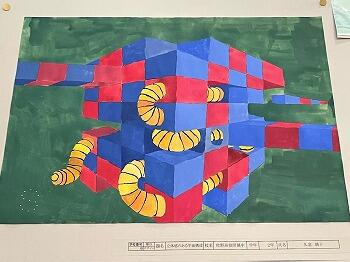

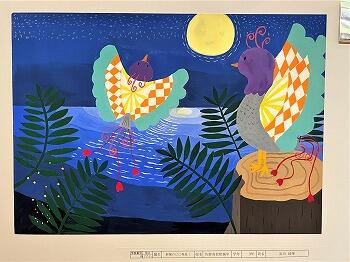

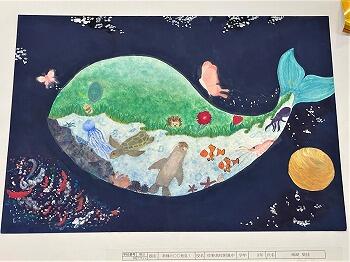

【中学】佐野市学校芸術祭「児童生徒造形展」

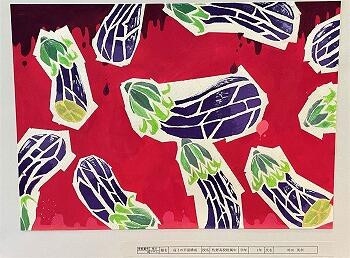

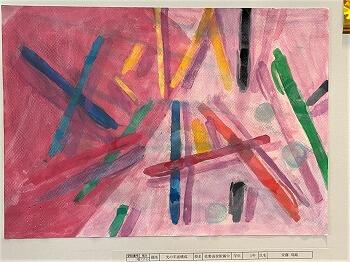

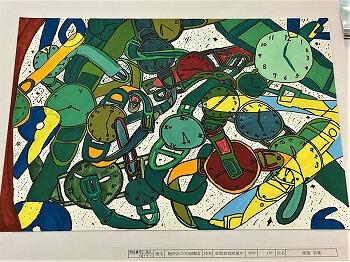

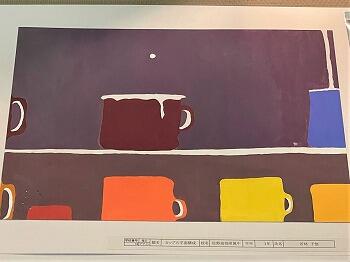

11月27日(土)・28日(日)の2日間、「葛生あくとプラザ」で、「佐野市学校芸術祭 児童生徒造形展」が開催されています。附属中生については、数えてみたら、各学年5名ずつ、計15名の生徒の作品が展示されていました。出品生徒1名につき家族2名までの入場が認められています。

会場に展示されていた作品を紹介します。なお、展示されている作品の写真撮影が認められていましたので、会場で撮影した作品を掲載します。いずれも素晴らしい作品でした。

<中学1年生>

「茄子の平面構成」時田英奈さん

「光の平面構成」安藤瑞姫さん

「花火の平面構成」藤平結衣さん

「腕時計の平面構成」渡邉若葉さん

「カップの平面構成」若林千悠さん

<中学2年生>

「素材の声を聞こう」片山寛菜さん

「素材の声を聞こう」菊池未来さん

「立体感のある平面構成」縫田夏帆さん

「立体感のある平面構成」久富璃子さん

「立体感のある平面構成」大島暖心さん

<中学3年生>

「仮面」山口桜佳さん

「仮面」菅原和か さん

「新種の〇〇発見」富田綾華さん

「新種の〇〇発見」中村斐君

「新種の〇〇発見」嶋﨑碧佳さん

以上の15点の作品です。

(もしかして、見逃しがあったら、申し訳ありません。)

明日まで展示されていますので、出品されている生徒およびそのご家族で、ご都合のつく方は是非ご覧ください。

28日(日)は10:00~15:00です。

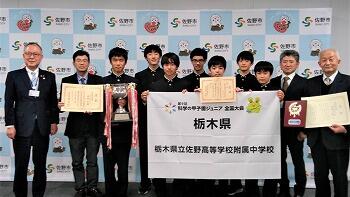

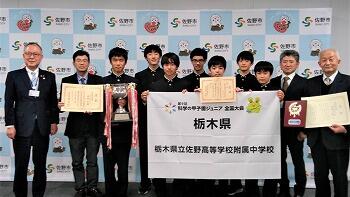

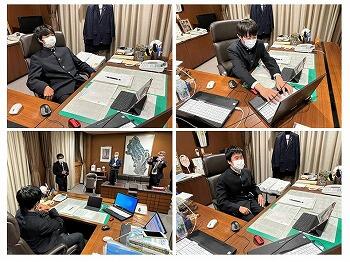

【中高】佐野市長への全国大会出場報告!

11月26日(金)16:30~、佐野市役所6F会議室で、「佐野市長への全国大会の出場報告会」を行いました。中学2年生6名のチームによる「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会初出場」、高校1年1組の若林仁瑛君の「第58回栃木県高等学校国際理解弁論大会最優秀賞(県知事賞)」および、来年夏の「全国高校総合文化祭弁論部門(東京都)出場」の報告をしました。

今回の報告会は、佐野市役所様がセッティングしてくださいました。報道機関も下野新聞、読売新聞、佐野ケーブルテレビ、よみうりタイムスの4社が取材に来てくれました。

佐野市長を待つ間、だんだん緊張感が高まってきました。

佐野市長が登場され、報告会が始まりました。

まずは、全国大会に出場する生徒の紹介を行いました。

「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会」では、附属中2年生の松葉紳一郎君、丸山凱君、水谷至温君、新井逞君、島田琉睦君、立川璃空君の6名が出場します。全国大会は、当初は兵庫県姫路市で開催される予定でしたが、新型コロナの影響で、急遽オンライン開催となってしまいました。12月3日に佐野駅前交流プラザ「ぱるぽーと」を会場として実施されます。

「令和4年度全国高校総合文化祭弁論部門(東京都)」では、高校1年1組の若林仁瑛君が出場します。来年の8月に開催される予定です。

まず、金子市長様から、全国大会出場への温かい励ましのお言葉をいただきました。

ありがとうございました。

それを受けて、松葉君と若林君が、それぞれ全国大会出場に向けた決意表明を行いました。

報告会終了後は、記念写真の撮影と報道機関による取材がありました。

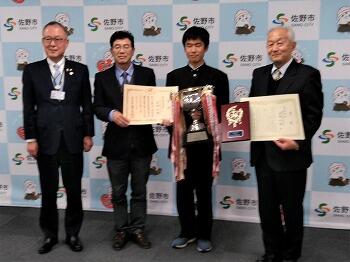

インタビューを受ける松葉君

インタビューを受ける若林君

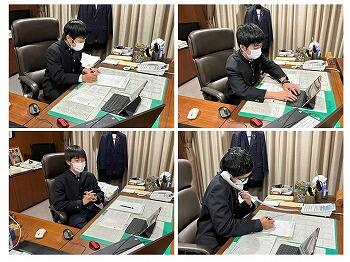

さらに、市長からのとっておきの「サプライズ」がありました。

取材が終わったら、4階に来るように言われたので全員で行ってみると、市長がすでにお待ちであり、生徒たちは市長室に入るよう促されました。

なんと、生徒一人ずつ、全員が市長さんの椅子に座らせていただき、市長としての仕事場を体験させてくださいました。これには皆、大喜びでした。

彼らの中から、将来、市長としてこの席に座る者がでてくるかもしれませんね。

そんな日が来ることを楽しみにしています。

佐野市長の金子様、本日は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

なお、今回の報告会の開催にあたっては、多くの佐野市役所の職員の方々にご尽力いただきましたが、期せずして、全員が佐野高校の卒業生でした。市役所の職員の半分以上は本校の卒業生なのではないかというお話でした。ということは、今度は生徒の皆さんが将来の佐野市をしょって立つのではないでしょうか。市長からも、進学等で佐野市を出ることはあっても、いつかまた佐野市に戻ってきて、郷土を盛り上げていってほしい、というお話がありました。

全国大会に出場する島田君のお父さんもその一人でした。

*まずは、12月3日の全国大会、頑張ってください!

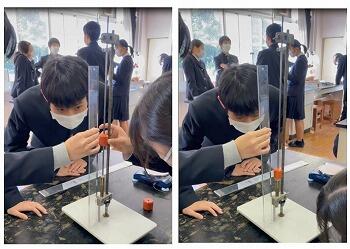

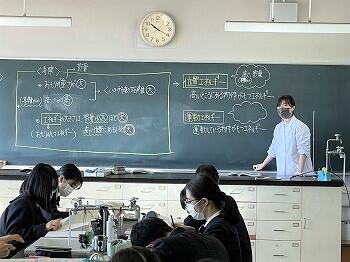

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

11月24日(水)1・2限目、中学3年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。物理分野の「エネルギー」に関する実験を行っていました。物体の持つエネルギーの大きさや質量との関係を調べる実験です。

下の図のように、「くい」をハンマーで地面に打ち込むとき、どうすれば深く食い込ませられるでしょうか。

それを調べるため、実験器具に「くい」をセットし、おもりを上から落とした時に、「くい」がどれだけ下に移動するか、その移動距離を測ります。その移動距離でエネルギーの大きさを表します。下の写真のオレンジ色の物体がおもりで、その下の部分が「くい」です。おもりが落ちてきて「くい」に当たると、「くい」は下に移動します。その移動距離をものさしの目盛りで図ります。

下の写真では、左側は決まった高さでオレンジ色のおもりを手で持っています。手を離すと、重りが落ちて、「くい」を下に押し込みます。

動画 → くい打ちエネルギー

まず、同じ質量のおもりを高さを変えて落下させたときの「くい」の移動距離を測ります。次に、おもりの質量を変えて、同じように、移動距離を測ります。

その結果からわかることを「考察」します。

佐附中生は「考察」が得意です。びっしりと書いています。

おもりが落下する際の摩擦力は? などといろいろ考えています。

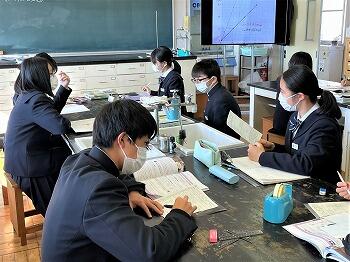

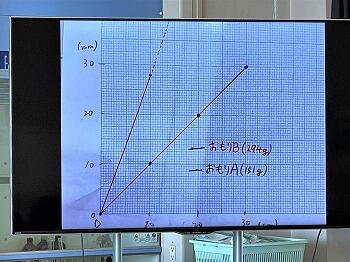

班ごとに結果や考察を発表します。モニターには班のデータが表示されています。

この班は、グラフ化したものを示し、おもりの高さと「くい」の移動距離が比例関係にあることを説明しました。

中村先生によって、各班の発表内容の要点がわかりやすく整理されました。

落とす前のおもりが持っているエネルギーは「位置エネルギー」といいます。

「位置エネルギー」の大きさは、高さや質量によって変わることが実験からわかりました。

一方、落下しているおもりが持っているエネルギーは「運動エネルギー」と呼ばれています。「運動エネルギー」の大きさは、何によって決まるのでしょうか。

それは、次の理科の時間のお楽しみということになりました。(期末試験明けの来週ですね。)

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

5

7

1

3