文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

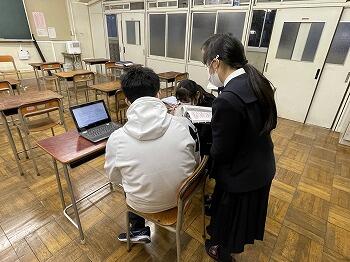

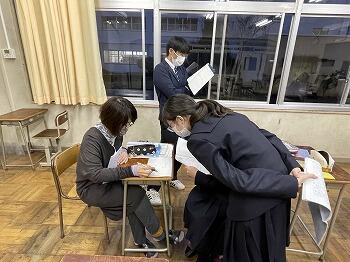

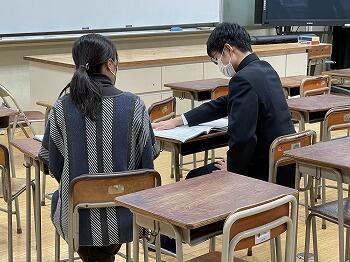

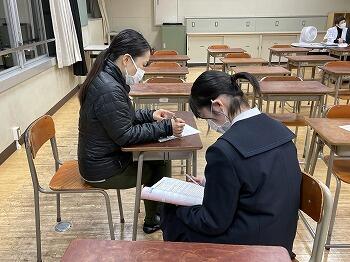

【中学】「質問教室」大盛況

11月22日(月)放課後、中学生は「質問教室」および「自習教室」に参加していました。中1と中2で質問のある生徒は選択①教室、中3は選択②教室で、先生に質問をすることが出来ます。自習をする生徒は各教室で17時30分まで残ることが出来ます。

赤い鉢巻をして自習をする中学2年生です。そうとう気合が入っています。

赤い鉢巻をして自習をする中学2年生です。そうとう気合が入っています。

質問教室は、放課後中、質問をする生徒が途絶えることがありません。

附属中生は、定期試験の勉強にも自主的に取り組んでいます。

質問を振り返り用紙に書いてきた生徒に、先生から声をかけて答えることもあります。先生方もとても熱心です。

【高2】「模擬国連」参加報告

11月13日(土)・14日(日)の2日間、高校2年生の武藤玲矩君と横塚功樹君が「第15回全日本高校模擬国連大会」に参加しました。

会場は、兵庫県淡路島にある「兵庫県立淡路夢舞台国際会議場」でした。

「全日本高校模擬国連大会」は、高校生が各国の代表となり、その国の考えや利害を踏まえて、どのように世界に貢献できるか、一つの決議に集約できるか、2日間にわたって議論します。実際の国連と同じような方法で、議論を進めていきます。本校チームは、第一希望通り、「キューバ」の代表となりました。

会議は、議長による開会宣言で、木槌を叩いてスタートします。

今回のテーマは「核軍縮」でした。

参加国は、それぞれ自国の考えを英語でスピーチします。

その間に、会議の進め方について、参加国から「動議」が出されます。議論は日本語で進められます。

まず、「モデレーテッドフォーカス」(公式の議論)か「アンモデレーテッドフォーカス」(非公式の議論)にするかが決められます。その結果「モデレーテッドフォーカス」となり、核軍縮について、まず、核兵器に対する立場の違いによって、グループに分かれて議論することが提案されたそうです。具体的には、①核保有国、②核は保有してないが核の傘の中にある国、③非保有国で人道を重視する国、④非保有国の非同盟国、などで、本校チーム(キューバ)は④のグループに加わり、議論を行いました。模擬国連では、このような会議の運営にどの程度、リーダーシップをとっているか、などが評価され、優秀な生徒が表彰されます。

下の写真は、④のグループの話し合いで、白いシャツの2人が佐高チームです。

このような中で、参加国は「ワーキングペーパー(提言のようなもの)」を英語で作成していきます。それには4カ国以上の推薦を得ないと提出できません。その交渉が最も難しいそうです。どのように、他国の主張も取り入れ、譲れないところは死守しながら、ワーキングペーパーを作っていきます。「アンモデレーテッドフォーカス」(非公式の議論)やロビー活動などを駆使して、進めていきます。

2日目もこのような作業や議論が進み、議論の合間に、全参加国のスピーチが少しずつ入ってきます。本校チームのスピーチは、2日目の一番最初にあったそうです。

このように2日間の模擬国連が行われました。

結論としては、統一した決議には至らなかったそうです。核軍縮というテーマは、たとえ、模擬国連という場であっても、そう簡単に合意が得られる問題ではないことが改めて示されました。今回は、そうとう難しいテーマであった、ということでした。

11月19日(金)放課後、2人で校長室に報告に来てくれました。

以上のような話を聞かせてもらい、最後に参加した感想を聞きました。

横塚君

「いままでディベートをやってきましたが、ディベートで意見を正しく効果的に伝える、というスキルを身につけたことが役に立ちました。また、自分たちの普段の生活とは全く異なる世界(模擬国連)があることに驚きました。同じ高校生が、ここまでやれることに感動しました。」

武藤君

「全く初めての体験だったので、とても新鮮でした。ある国を代表し、相手の立場を考えて行動するという難しいことにチャレンジできました。異なる意見がある、でもまとめなければならない、こういうことは、どの仕事に就いても必ずあることで、必要な力だと思います。今までは、模擬国連と聞くと、全部英語でやっていて、まず、英語ができないとお話にならないイメージがありましたが、実際の議論は日本語でおこなっており、英語の文章もほぼ定型があるので、やってみると、議論に集中することができました。後輩もどんどんチャレンジして欲しいと思います。」

*これで、佐野高校は「2年連続出場」を果たしました。2人は、他国を巻き込み、積極的にアピールできていたそうです。よく頑張りました。佐高の新たな伝統として、来年もチャレンジしてくれる生徒を期待しています。なお、模擬国連での活躍が認められると、翌年、ニューヨークでの「高校生世界模擬国連」に参加することができます。

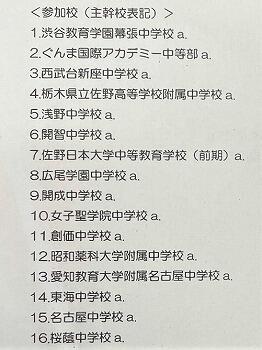

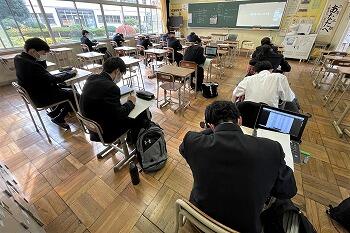

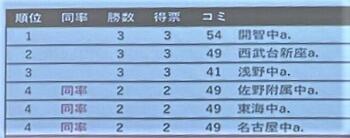

【中高】関東甲信越中学・高校秋季ディベート大会

11月21日(日)、「関東甲信越中学・高校秋季ディベート大会」がオンラインで開催されました。佐附中チームは、参加16チーム中、総合4位タイという画期的な成績を収めました。

中学2年1組、落合さん、田所さん、同2組の黒田さん、同3組の秋葉さん、島田君、1年3組の小泉さんの6名が、登録メンバーです。

中学2年1組、落合さん、田所さん、同2組の黒田さん、同3組の秋葉さん、島田君、1年3組の小泉さんの6名が、登録メンバーです。

<中学>

今大会は「日本語ディベート」です。

「日本は中学校高等学校の部活動制度を廃止すべきである。是か非か」という論題で熱戦が繰り広げられました。参加チームは以下の通りです。中学校でディベートに取り組んでいる学校は、先進的な私立校などがほとんどです。

1試合目:佐附中 VS 愛知教育大付属中 →佐附中勝利

2試合目:東海中 VS 佐附中 →佐附中勝利

3試合目:開成中 VS 佐附中 →開成中勝利

本校は、2勝1敗 という好成績で結果発表を待ちました。

結果は、なんと同率4位でした。 4位以上が決勝トーナメントに進出できるので、一瞬、歓声が沸きました。しかし、この後、「あみだくじ」により、上位4校の決勝トーナメントへの道は絶たれました。しかし、よくぞ、ここまで頑張りました。同率4位は佐附中初の快挙です。

部長の落合さんのコメントです。

「初めての公式試合でいい結果を残すことが出来て良かったです。次は「あみだくじ」でなく、全勝で決勝トーナメントに進められるよう頑張ります。」

*よく頑張りました。健闘を称えます!

この大会は関東甲信越大会止まりですが、来年春からの大会では全国大会があるそうなので、初の全国大会進出目指して頑張ってください。

<高校>

これまで、佐高生のチームは「日本語ディベート」の大会に参加したことはありませんでしたが、昨年度、コロナの影響で、中3生は大会そのものが開催されなかったため、佐附中ディベートのOBチームとして、高校の大会(日本語ディベート)に参加しました。

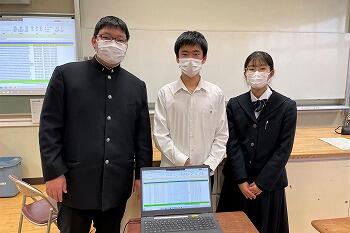

高校1年生の清水君、若林君、黒田さんです。

論題は「日本は積極的安楽死を法的に認めるべきである。是か非か」でした。

試合結果は、

1試合目:佐高 VS 慶應高 →佐高勝者

2試合目:都立西高 VS 佐高 →都立西高勝者

3試合目:開成高 VS 佐高 →開成高勝者

強豪校相手でしたので、1勝2敗という成績はりっぱです。中学時代にやり残したことが達成でき、すっきりした表情が印象的でした。これで、心置きなく、期末テストに臨んでください。

【中学】テニス関東大会1回戦勝利!

11月20日(土)、東京都の小金井公園で、テニスの関東大会が開催されました。本校は団体戦で、1回戦を群馬県の太田南中と対戦し、見事、3対2で勝利しました。おめでとうございます。目標としていた1回戦を突破し、ベスト16となりました。

2回戦は、前回の関東大会優勝校である東京都の小平二中と対戦しました。結果は、1対4と惜敗しましたが、強豪相手に良く戦いました。緊張したようですが、みんなで励まし合いながら、一生懸命に試合に臨んでいました。

部長の前田歩美さんから、コメントが届きました。

「私たちは1回戦に勝つ、という目標で関東大会に臨んだので、勝ててとても嬉しいです。2回戦で負けてしまいましたが、なかなか対戦できない強豪校と試合ができて、貴重な体験になりました。応援してくださった先生方、生徒の皆さん、本当にありがとうございました。」

*壮行会での宣言通り、見事1回戦を突破したのはりっぱです。よく頑張りました。関東大会には毎年、出場していましたが、なかなか1回戦の壁が破れませんでした。今回は、これまでの自分たちの課題を見出し、試合に勝つためにそれを克服してきました。その結果の勝利であることの意味は大きいと思います。この体験を自信にして、新たな目標に向けて頑張ってください。これからも応援しています。

【中学】「自習教室」が開かれました

11月20日(土)今日は土曜日ですが、選択②教室を開放して「自習教室」を行いました。20~30名の生徒が利用していました。各教科の先生も学校に来ていて、生徒は質問等をすることができます。

窓から外を見ると、天神様のイチョウやケヤキなどの紅葉が綺麗でした。

【PTA】本校の「石井先生」と「シギー吉田さん」の講演会

11月20日(土)10時から、本校選択④教室で、「PTA足利・下都賀他合同支部会」が開催され、本校の「石井勝尉先生」と「シギー吉田さん」のお二人による講演会が行われました。

支部会には、約60名の中高の保護者が参加しました。

お二人は、佐高の卒業生(同級生)で、ともにラグビー部員として、本校ラグビー部の花園連続出場という絶頂期に籍を置いていた大親友です。

シギー吉田さんは、ラグビーの練習中に大けがを負いましたが、奇跡的な回復で歩行が可能になった「松葉杖のカメラマン」として大活躍されています。今年の6月25日に「17才のキミへ ~希望と再生のスクラム~」という書籍が下野新聞社から出版されました。

今回のご講演では、「二人のラガーマンの物語」と題して、

・二人の高校時代

・夢を持つこと、希望をもつこと

・二人が今、皆さんに伝えたいこと

ということについて、「二人によるトークショー形式」でお話くださいました。

笑いあり、涙ありのお話で、

予定していた1時間はあっという間に経ってしまいました。

その後、質問コーナーがありましたが、多くの方からの質問に、お二人がそれぞれ答えてくださいました。

今回のお二人のお話は、PTA支部会にふさわしい、二人の友情から紡ぎだされた「子を持つ親への応援歌」でもありました。僭越ながら、今のお二人だからこそできた講演だったと思いました。

また、今日のお話は、シギー吉田さんの「17才のキミへ」という本を読んでみると、さらに深く理解できると思います。シギー吉田さんから、中高の各クラス用に「17才のキミに」をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

ネットでも購入できますので、是非、読んでみてください。

*「シギー吉田」こと吉田茂樹様、本日は大変ありがとうございました。石井先生もお疲れさまでした。また、PTA支部会等、本会を企画・運営していただいたすべての皆様に感謝いたします。

【高校】「ほぼ皆既月食」が見られました!

11月19日(金)午後6時過ぎ、3階の渡り廊下に月食を見たい生徒が集まってきました。空には薄い雲がかかっていましたが、時折、雲が切れることがあり、月食(部分月食)の様子を肉眼でも十分観察することが出来ました。

18時5分(ほぼ皆既月食)

18時20分(だんだん元に戻ってきています)

18時45分(さらに戻っています)

みんなで観察しました!

南の空には、木星(左上)と土星(右下)が、明るく輝いていました。

【中2】理科の授業見学(笠倉先生)

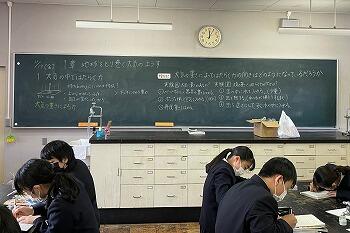

11月19日(金)4限目、中学2年3組の「理科」の授業(笠倉先生)を見学しました。大気の重さによる力を実験で確かめました。

アルミ缶の中に少量の水を入れ、中の水が沸騰するまで缶を熱した後、缶を逆さにして、すぐに水の中に入れます。

動画→ 大気圧の実験

アルミ缶の中に少量の水を入れ、中の水が沸騰するまで缶を熱した後、缶を逆さにして、すぐに水の中に入れます。

動画→ 大気圧の実験

一瞬で、アルミ缶がここまで潰れました。

今回は、授業の最後の20分間のみ見学しました。大気の重さを調べる2つの実験を行い、大気の重さやそれによって生じる力について実感していました。

生徒たちは、今日の実験からわかることをプリントにまとめていました。

【中3】「3階渡り廊下」徹底清掃!

11月19日(金)清掃の時間、「3階の渡り廊下」の徹底清掃の様子を見せてもらいました。中学3年2組の兵藤君、高野君が中心となり、シートの下に溜まった土などを綺麗に洗い流してくれています。

シートをめくると、こんなに泥が溜まっています。

シートをめくると、こんなに泥が溜まっています。

泥を洗い流します。といっても、排水管は詰まっていて流れていきません。泥を洗い流した水は、再び雑巾やちりとりで掬い取り、バケツに戻し、泥水を校庭に捨てに行きます。こうした作業を毎日一区画ずつ行ってくれたおかげで、渡り廊下はとても綺麗になっています。小野君、穴原君、牛久君、小玉君も、自分の分担区の清掃が終わった後、手伝いに来てくれるそうです。

なぜ、ここまで綺麗にしようと思ったのかを聞いてみると、

「以前から、この通路を通るたびに、汚いなあと思ってました。たまたま、この掃除場所の担当になった時、それなら自分たちで徹底的に綺麗にしてやろう、と思いました。」ということでした。

自分たちの学校を綺麗にしたいと思い、実際に行動する。これは誰にでもできることではありません。本校生が目指している、高い志とチャレンジ精神を持った「真のリーダー」の実際の姿を示してくれたような気がしました。素晴らしいです。

確かに足元を見ると、とても綺麗になってますね。

今度、渡り廊下を通る時、是非、足元に注目してみてください。

本当にご苦労様でした。

中庭に目をやると、中学1年生たちも、一生懸命に清掃していました。

こちらも素晴らしい生徒たちです。

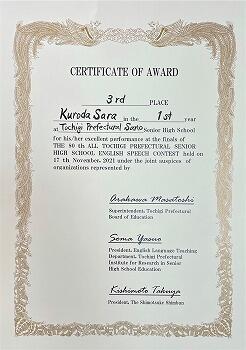

【高1】「栃木県英語弁論大会」第3位!

11月17日(水)、栃木県総合教育センターで「第80回栃木県高等学校英語弁論大会」が開催されました。高校1年1組の黒田紗良さんが第3位に入賞しました。おめでとうございます。

黒田さんのスピーチのタイトルは「Easy and caring Japanese 」(やさしい日本語)でした。1位、2位を帰国子女が独占する中、黒田さんのスピーチの内容が身近なことであったことや、それを伝える表現力などが、高く評価されました。

大会に参加した感想として、

「とにかく1位に選ばれたスピーチは本当にすごかったです。たとえ英語がわからない人にも、訴えかける力を持っていました。本当に出来る人はこんなにすごいんだ、と思い知らされました。しかし、大会終了後にそういう人たちと話ができたことは、とても楽しい体験でもありました。もっと頑張ろうと思いました。来年もまた挑戦したいです。」

と話してくれました。

本当によく頑張りました。これからも応援しています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

5

7

1

2