文字

背景

行間

校長室便り

2020年7月の記事一覧

佐高ミュージアム㉘

「佐高ミュージアム 研究室だより No.6~10」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

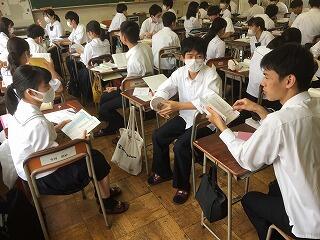

中3(英語)の授業見学

今日の6限目は、中学3年1組の「英語」(川俣先生)の授業を見学しました。

Lesson4 The Story of Sadako は、広島の原爆にまつわる情報を知り、平和について考えます。また、原爆の被害にあった少女(佐々木 禎子さん)についての物語文を読んだり、物語の要約文を作ったりします。

この章で出てくる重要構文の一つに、「動詞(call )+A+B」(A を Bと呼ぶ)があります。例えば、We call the dog Pochi (私たちは、その犬をポチと呼びます)と使います。中学校の英語の授業は、文章や文法の理解に加えて、習った文法を使ったPractice (練習)を行います。本時は、Call A + B(A を Bと呼ぶ)を使いました。

本日、川俣先生は、英語演習室を「お寿司屋さん」に見立てました。

Lesson4 The Story of Sadako は、広島の原爆にまつわる情報を知り、平和について考えます。また、原爆の被害にあった少女(佐々木 禎子さん)についての物語文を読んだり、物語の要約文を作ったりします。

この章で出てくる重要構文の一つに、「動詞(call )+A+B」(A を Bと呼ぶ)があります。例えば、We call the dog Pochi (私たちは、その犬をポチと呼びます)と使います。中学校の英語の授業は、文章や文法の理解に加えて、習った文法を使ったPractice (練習)を行います。本時は、Call A + B(A を Bと呼ぶ)を使いました。

本日、川俣先生は、英語演習室を「お寿司屋さん」に見立てました。

お寿司のネタを英語でいうと、

まぐろ → tuna ウニ → sea urchin しめさば → picked mackerel

サーモン → salmon エビ → shrimp タコ → octopus

いくら → salmon roa イカ → squid などです。

そこで、3人一組で、①日本人、②外国人の友人、③寿司職人、になり、会話が始まります。

①what do you want to eat ? (何が食べたい?)

②I realy like tuna. (「tuna」が好きなんだ!)

①In japanese we call tuna maguro. (日本では「tuna」は「まぐろ」というんだ。)

You can say "maguro kudasai" to the chef. (「まぐろください」って言ってみな。)

②Maguro kudasai (まぐろください)

③Hi dozo (はい、どうぞ)

このように、②外国人の友人が食べたいお寿司の名前を、①日本人が教え、③寿司職人が握ります。これを3人組で、役割を変えながら、好きなお寿司を注文していました。私も、あやうく、寿司職人をやらされそうになりました。(いきなり振らないでくださいね。)

寿司職人になりきっている人もいますね。

授業が終わった後に感想を聞いてみました。

須貝さん「call A Bの使い方がよくわかりました。とても楽しくできました。」

岩崎さん「日本食(お寿司)を英語でなんて伝えたらいいか、わかりました。外国人を交えた会話はとても勉強になりました。」

小松原さん「英語が大好きです。友人と英語が話せて楽しかったです。新しい言葉が身につきました。」

酒庭さん「友人と教え合うことができたのが良かったです。」

*高校の教員(川俣先生)が中学生に教えるのは、実は大変なことなのですが、高校の英語を見据えて中学の授業ができるのは、中高一貫教育の大きなメリットでもあります。昨日、遅くまで教材を準備していた甲斐がありましたね。

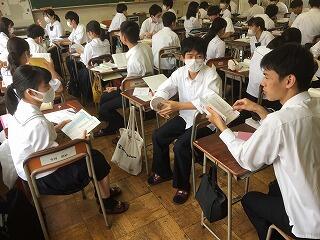

高1(古典)の授業見学

今日の4限目は、高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業見学をしました(後半の20分のみ)。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

武田先生の授業は「予習先行型」で、生徒は事前に配布されたプリントで予習してきます。プリントをそのままノートに貼り付けて予習する生徒もいれば、プリントをもとに自分が見てわかりやすいようにまとめ直す生徒もいます。

自分でまとめたノートを見せてくれました。一目見て、わかりやすくまとめているなあと感心しました。本気モードがひしひしと伝わってきます。

授業の最後の5分間は、次の時間の予告編です。それをもとに、次はどこを予習してくればいいのか自分で判断します。予習で授業の準備をし、授業中は顔を上げて楽しく参加して欲しい、授業は2回目、という武田先生の思いを、生徒たちはしっかり受け止め、実行していることがわかりました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

6

0

6

8

1