文字

背景

行間

校長室便り

2022年2月の記事一覧

【中3】「美術」の授業見学(梅澤先生)

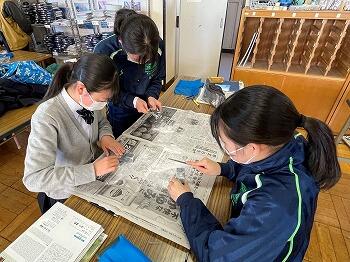

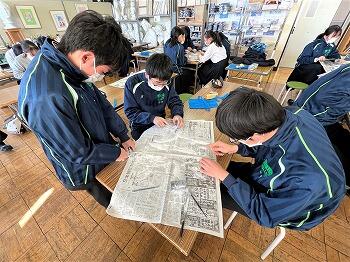

2月9日(水)3限目、中学3年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

石材を削ってハンコ(印章)を制作していました。このことを篆刻(てんこく)といいます。

石材を削ってハンコ(印章)を制作していました。このことを篆刻(てんこく)といいます。

校長室の上の階から、金づちでトントンと叩くような音がしていたので、2階の美術室へ行ってみました。すると、中学3年生が、金づちをたたいて、立方体の石材を削り、ハンコ(印章)を作っていました。

石材は、割とやわらかい材質のようで、専用のヤスリで削っていくと、みるみる形が変わっていきます。なんだか面白そうです。

それぞれが思い思いのデザインを考え、削りだしています。

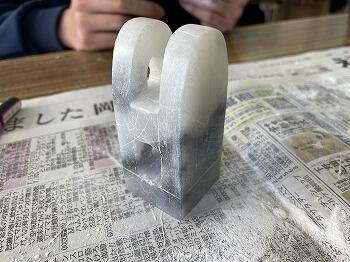

これは「ウサギ」です。ニンジンの印を制作中でした。

印章というと、名前を彫るというイメージがありますが、そんなことにはとらわれません。ハートや星形など、自由に、作りたいものを作っています。石の上と下の面が、印になっていて、両方押すと、ハートや星の形が完成するそうです。その自由さがまぶしいくらいです。

これは、イニシャルです。

こちらは「卓球のラケット」の形に削り出そうとしています。

これは何を作っているのでしょうか。

立体的なオブジェともいえる作品です。真ん中の部分を「球」として削り出し、その球が、枠の中を動くようにするそうです。完成した姿を見たいです。

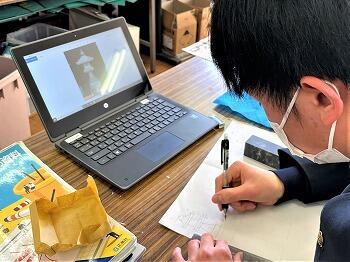

パソコンの画面には石灯籠が見えます。

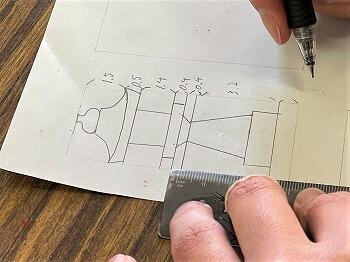

画面を見ながら、石灯籠の設計図を作っています。かなり緻密ですね。

これも壮大な作品になりそうです。

こちらは「音符」を削り出しています。音が生まれる瞬間ですね。

こちらは、わかりやすい名前です。なんだかほっとします。

皆、夢中になって、叩いたり、削ったりしています。削りカスの白い粉が大量に発生していますが、誰も気にしていません。一心不乱に削っています。気持ちよさそうです。

石材の中から、何が出てくるのか楽しみです。

完成した頃、また見学に来ます。

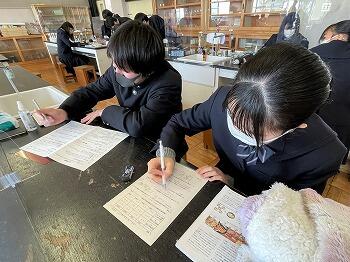

【高2】「化学基礎」の授業見学(笠倉先生)

2月8日(火)4限目、高校2年2組の「化学基礎」の授業(笠倉先生)を見学しました。今日は「中和滴定」を行い、滴定に使った食酢に含まれる酢酸の濃度を求める実験を行っていました。今回の実験は、笠倉先生の画期的なアイディアで、感染防止対策として、各作業を誰がやるかを完全に分業化し、その作業をしていない生徒は、担当している生徒がやっているところを観察する、という方式で密にならないよう実験していました。

そして、実験で得られた数値をもとに、計算で食酢中の酢酸の濃度を求めました。

わからないところは、隣の生徒に教わっています。

今日は、午前中授業で、1時には校舎外にでなければなりません。それなのに、授業が12時15分に終わり、12時30分を過ぎても、ひたすら計算を続けています。これはどうしたことでしょう。お腹は減ってないのでしょうか?

笠倉先生も質問に答えてくれています。

そして、とうとう計算で答えが出たようです。

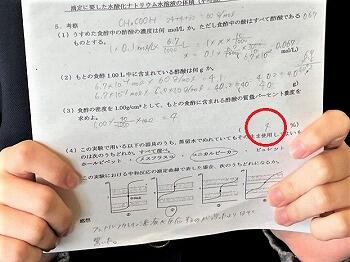

実習教諭の田所先生に聞いたところ、実験に使用した酢酸の濃度は、約4%ということでした。はたして、生徒の計算の結果は?

赤丸で囲んだ数字に注目してください。「4」という数字が、心なしか輝いて見えます。おめでとうございます。正解です。お昼も食べずに計算した甲斐がありましたね。お見事でした。

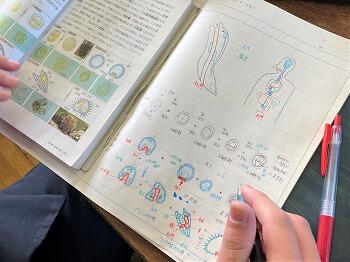

【高2】「生物」の授業見学(小西先生)

2月8日(火)2限目、高校2年3組の選択「生物」の授業(小西先生)を見学しました。小西先生は本校のOBで「科学部」に所属していました。数学も得意で、ミシシッピアカミミガメの成長に関して、切れ味鋭い解析をしてくれ、全国大会出場に貢献してくれました。当時の科学部のカメに関する研究のレベルは非常に高く、日本中のカメの研究者から注目されていました。

今日の授業は「生殖と発生」でした。カエルの初期発生について、黒板一杯に、わかりやすい図をたくさん書いて説明していました。また、文字が大きく見やすいのも特徴です。

発生について理解するには、実際に自分の手で図を書いて理解することが重要です。

生徒のノートにも、発生の図がきれいに書かれていました。

発生のダイナミックな動きは立体的ですが、黒板や教科書に書かれた図は平面的です。そのため、平面的な図から立体的な動きを頭の中で補完することが必要になってきます。それが分かったうえで、自分のノートに平面的に表現できれば、わかったといえるのではないかと思います。ただ板書を写すだけだと、理解するのは難しいかもしれません。

頭の中で、図を動かすことに挑戦してみましょう。小西先生は、どうしたら立体的な動きを平面的な図で説明できるかに重点を置いて説明していました。

身近な風景 ~梅の木の野鳥

2月7日(月)朝7:30頃、職員室前の梅の古木に咲いた花に野鳥がやってきました。

鈴木教頭先生が写真に撮ってくれましたが、野鳥の種類はわかりませんでした。誰か、野鳥に詳しい方がいたら、種名を教えてください。

鈴木教頭先生が写真に撮ってくれましたが、野鳥の種類はわかりませんでした。誰か、野鳥に詳しい方がいたら、種名を教えてください。

身近な風景 ~梅の開花

2月4日(金)、今日は立春です。冬が極まり春の気配が立ち始める日とされています。校庭の「枝垂れ梅」は、もう開花していました。春を少しずつ感じられるようになってきました。

朝日森天満宮の参道沿いの梅も開花しています。

朝日森天満宮には学問の神様・菅原道真が祀られていますが、菅原道真が詠んだ有名な和歌があります。

「東風(こち)吹かば 匂い起こせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」

(どんな意味かは調べてみてください)

菅原道真は梅を好んでいたことから、朝日森天満宮の参道や境内には約100本の梅の木があり、満開になるととても綺麗です。梅の開花を記念して、梅開花記念御朱印を2月5日より頒布するそうです。

→朝日森天満宮

今日の写真は、鈴木教頭先生と中條先生が提供してくれました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

9

3

7

8