文字

背景

行間

校長室便り

2020年8月の記事一覧

佐高ミュージアム㉝

「佐高ミュージアム 番外編 No.11~14」(最終回)を公開します。

1995年に発行した「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.11 「ホウネンエビとカブトエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.12 「夏の夜に咲く花~ネムノキ~」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.13 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.14 「いなごの佃煮」.pdf

とりあえず、「佐高ミュージアム」の過去の記録の公開はここまでとします。

お忙しい中、読んでくださった皆様、ありがとうございました。

今後は、随時紹介している「身近な風景」シリーズを新たな「佐高ミュージアム」として再編集して公開できれば、と考えています。

1995年に発行した「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.11 「ホウネンエビとカブトエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.12 「夏の夜に咲く花~ネムノキ~」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.13 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.14 「いなごの佃煮」.pdf

とりあえず、「佐高ミュージアム」の過去の記録の公開はここまでとします。

お忙しい中、読んでくださった皆様、ありがとうございました。

今後は、随時紹介している「身近な風景」シリーズを新たな「佐高ミュージアム」として再編集して公開できれば、と考えています。

夏休みでも学びを止めるな!⑦

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月9日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の2日目が開催されました。

今日は、予選ラウンド2,3と準決勝、決勝です。

<佐野Aチーム>

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月9日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の2日目が開催されました。

今日は、予選ラウンド2,3と準決勝、決勝です。

<佐野Aチーム>

<佐野Bチーム>

<佐野Cチーム>

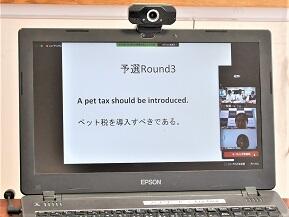

予選ラウンド3の論題は「ペット税を導入すべきである。」

ドイツでは、すでにペット税が導入されており、犬1頭あたり年間1万6000円程度収めているそうです。そういったレクチャーを10分ほど受けた後、論題が発表になりました。

画面には、このように、左上がジャッジ、右上が佐高Bチーム、下が対戦相手、というように映っています。

思わず立ち上がってスピーチすることもあります。(佐野B)

相手がスピーチしている途中で、POI(ポイ)と言って、相手の矛盾点や弱点を攻撃することもありますが、相手が受け付けないと発言できません。POIはうまくいけば効果的に加点することもできますが、逆に、頓珍漢な発言だったりすると、墓穴を掘ることもあり、諸刃の剣です。(佐野A)

1年生の佐野Cは素晴らしいチームワークを見せ、練習ラウンドと予選ラウンドを7戦6勝の好成績を残しました。

*3チームとも、よく頑張って善戦しました。しかしながら、準決勝進出のベスト4には残れませんでした。

*最後に各チームから1人ずつ、今日のコメントをもらいました。

新井優平(A)「準決勝に進むような強豪校に勝ててうれしかった。でも、今回の大会全体を通して、勝てた試合はもちろん嬉しかったが、負けた試合も、悔しさだけではなくて楽しさや『全国レベルでも戦える』という自信を持つことができた。こうやって戦えたのも、今まで一緒に練習してきたチームのメンバーや部員のおかげなので、感謝したい。」

小林杏珠(B)「今回は、強豪校ばかりが揃う部門への出場に加えて、初めてのオンライン大会で、最初はとても不安だった。でも、大会が終わった今は、自分の成長を感じられたし、『楽しかった』という感想しかない。それも、支えてくれた部員のおかげ。」

片柳賀那(C)「今回自分たちのチームは7戦中6勝したり、機材トラブルがあったときも相手の論を予想しながら試合ができた。応援に来てくれた部員がリラックスさせてくれたおかげ。先輩とのアドバイスのおかげで今回褒められた箇所もあったので、感謝したい。」

部長の江部青飛は、部長として各チームに向けてコメントをくれました。

「Aは強豪校ばかりと対戦していたのに、あそこまで勝ったり推し負けたのはすごい。一緒に戦ってくれたBのメンバーにはとても助けられた。いつも以上に丁寧にスピーチできていて、見習いたい。Cは期待通りの結果で、後輩のおかげで『自分たちも頑張らなきゃ』と思える。見学組の力ももらいながら試合ができて、『周りの人に支えられているんだ』と感じることができた。」

*多くのことを学んだ熱い2日間でした。皆さん、お疲れさまでした!

夏休みでも学びを止めるな!⑥

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月8日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の1日目が開催されました。PDAとは、本大会を主催している「パーラメンタリーディベート人材育成協会(PDA)」のことです。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月8日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の1日目が開催されました。PDAとは、本大会を主催している「パーラメンタリーディベート人材育成協会(PDA)」のことです。

今回の大会は、お題が前もって公表されている「準備型」とは異なり、お題が発表されてから、短い準備時間でディベートを開始する「即興型」です。準備時間がほとんどない分、難易度は高いと言われています。これまでは、大阪などに全国から高校生が集まり、合宿形式で2日間かけて行いますが、今回はコロナの影響で、オンライン開催となりました。

授業外のクラブ活動などで即興型英語ディベートを行っている生徒(課外活動の部)では、初心者と一般の2つのコースに分かれています。

課外活動の部(初心者)には29チームがエントリーしています。佐高からは1年生1チーム(佐高C)が参加しています。

課外活動の部(一般)には同じく29チームがエントリーしています。佐高からは2年生2チーム(佐高A、佐高B、ABは均等です)が参加しています。

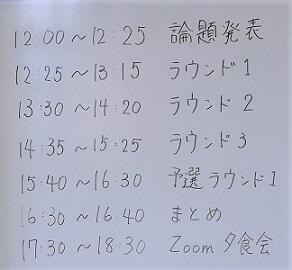

1日目の今日は、練習ラウンドを3回やってから、予選ラウンドの1回目を行います。明日は予選ラウンドを2回行い、3回分の成績で、決勝進出チームが決定します。

まずは、腕試しで「練習ラウンド」を行いました。

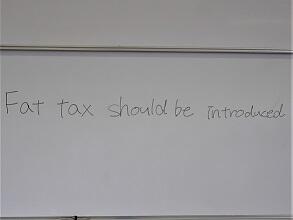

ラウンド1の論題は以下の通りです。

何やら難しそうですね。論題が発表されると、各チームは動き出します。

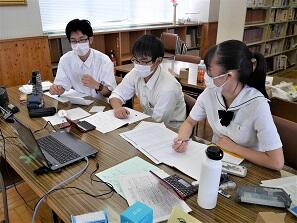

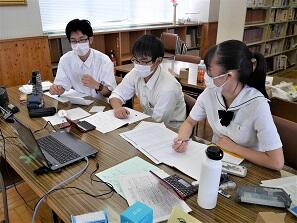

<Aチーム:図書室>(新井優平君、岡部豪太君、兵藤かほるさん)

<Bチーム:英語演習室>(江部青飛君、小林杏珠さん、山﨑理紗子さん)

<Cチーム:選択2教室>(石塚凜花さん、大川優貴君、片柳賀那さん、横塚功樹君)

ラウンド2の論題は以下の通りです。

「脂肪税を導入すべきだ」脂肪分の高い食品を摂取しすぎると、健康被害をもたらすことから、脂肪分の高い食品には税金を課すべきだ、というようなお題です。

荒唐無稽な感じもしますが、肯定、否定それぞれに根拠をもって論破するのは大変そうですね。

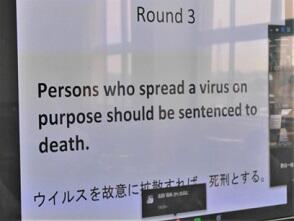

そして、ラウンド3の論題です。

これはかなりタイムリーなお題ですね。確かに、(コロナ)ウイルスを故意に拡散すれば犯罪と言えますが、死刑とするかどうかは、腕の見せ所でしょうか。

<Aチーム>

<Bチーム>

<Cチーム>

それぞれ対戦が終わると、ジャッジがそれぞれのチームの良いところや改善した方がよいところなどを丁寧に説明してくれます。解説だけ聞いていても、なるほどと思ってしまいます。

この後、予選ラウンド1回戦となりました。(→私は、ここで退出しました)

お題は、「Japan should accept more foreign refugees. 日本はもっと難民を受け入れるべきである。」でした。

結果は、佐野Aは市立浦和に惜敗、佐野Bは平塚江南に勝ち、佐野Cは一関第一に勝ちました。皆さん、相当頑張りましたね。

明日の予選2試合も頑張ってください。決勝まで行けるといいですね。

応援しています。

夏休みでも学びを止めるな!⑤

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

8月7日(金)13時から「卒業生との懇談会」が行われました。

例年は、3月中に、すでに大学合格が決まっている3年生から「合格体験談」を聞いていましたが、コロナの影響で、この時期の実施となりました。また、全員が同じ話を聞くのではなく、話を聞きたい先輩からじっくり聞き、自由に質問もできるようなスタイルで実施しました。

参加してくれたこの春の卒業生は、

安城君 (東北大・医学部・医学科)

渋江さん(名古屋大・文学部)

新井さん(東北大・教育学部) Zoomでの参加

荒井さん(大阪大学・外国語学科)Zoomでの参加

荻野君 (名古屋大・理学部) Zoomでの参加

小野田さん(群馬大・医学部・保健学科)

松澤さん(埼玉大・理学部)

宋さん (聖マリアンナ医大・医学部・医学科)

以上の8名です。

文系と理系の2会場に分かれ、聞きたい先輩の回りに車座になってじっくり話を聞きました。

<文系>

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

8月7日(金)13時から「卒業生との懇談会」が行われました。

例年は、3月中に、すでに大学合格が決まっている3年生から「合格体験談」を聞いていましたが、コロナの影響で、この時期の実施となりました。また、全員が同じ話を聞くのではなく、話を聞きたい先輩からじっくり聞き、自由に質問もできるようなスタイルで実施しました。

参加してくれたこの春の卒業生は、

安城君 (東北大・医学部・医学科)

渋江さん(名古屋大・文学部)

新井さん(東北大・教育学部) Zoomでの参加

荒井さん(大阪大学・外国語学科)Zoomでの参加

荻野君 (名古屋大・理学部) Zoomでの参加

小野田さん(群馬大・医学部・保健学科)

松澤さん(埼玉大・理学部)

宋さん (聖マリアンナ医大・医学部・医学科)

以上の8名です。

文系と理系の2会場に分かれ、聞きたい先輩の回りに車座になってじっくり話を聞きました。

<文系>

<理系>

*3学年主任の松井先生からは「卒業生から、とてもいい話を聞けました。通常は3月に実施していましたが、今この時期にどんなことをすればいいのか、という視点から話を聞けたことは、逆に良かったのではないか。」ということでした。

*当初は1時間程度の予定でしたが、予定をオーバーしても気にする必要はなかったので、本当にじっくりとお話を聞くことができました。勉強のモチベーションがあがったのではないでしょうか。

*卒業生の皆さんも、久しぶりの佐高を楽しんでいたようです。

本当にありがとうございました。

*3学年主任の松井先生からは「卒業生から、とてもいい話を聞けました。通常は3月に実施していましたが、今この時期にどんなことをすればいいのか、という視点から話を聞けたことは、逆に良かったのではないか。」ということでした。

*当初は1時間程度の予定でしたが、予定をオーバーしても気にする必要はなかったので、本当にじっくりとお話を聞くことができました。勉強のモチベーションがあがったのではないでしょうか。

*卒業生の皆さんも、久しぶりの佐高を楽しんでいたようです。

本当にありがとうございました。

夏休みでも学びを止めるな!④

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

「科学部」のDNA抽出実験の2日目の紹介です。

今日(8月7日)は、昨日セットしたPCRで増幅したDNAを電気泳動にかけて、DNAが増幅されているかどうかをチェックしました。写真撮影の際、DNAのバンドが出なかったため、大学で染め直して確認する、ということになりました。

ここまでで、午前中の実験は終了ということになりました。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

「科学部」のDNA抽出実験の2日目の紹介です。

今日(8月7日)は、昨日セットしたPCRで増幅したDNAを電気泳動にかけて、DNAが増幅されているかどうかをチェックしました。写真撮影の際、DNAのバンドが出なかったため、大学で染め直して確認する、ということになりました。

ここまでで、午前中の実験は終了ということになりました。

この後、飯郷先生と部員たちによる質問タイムとなりました。

今回の作業をしたグループごとに、順番に質問をしました。

今回の実験の操作に関する疑問や、大学の研究室で行っている研究(内容、経費等)に関する質問などについて、飯郷先生や大学生から、わかりやすく説明していただきました。また、将来、自分がやってみたい研究などについて、アドバイスをいただいた部員もいました。

時間はあっという間に過ぎ、気がつくと1時半近くになっていました。(約2時間)

最後は、部長の戸室さんに締めてもらいました。

戸室部長「大学の機器を使わせていただき、とても貴重な経験ができました。机上で教えてもらったことを、実際に自分の手で実験することで研究内容の理解がより深まったと思います。細かい作業でしたが、先生や大学生の先輩方に手伝っていただきながら、実験を行うことが出来ました。最終的な結果はまだ出ていませんが、結果が出るのが楽しみです。」

*飯郷先生と3名の大学4年生には、2日間にわたり、宇都宮から佐野まできていただき、本当にありがとうございました。実験はこの後も続いていきますが、まずは、今年度、新たに採取したサンプルから、DNAを抽出することができたのは良かったと思います。

また、飯郷先生には、実験を行う上で大切なことや、これからの人生にとっても大切なことなどを、ご自身の体験談などを交えながら、生徒の目線に合わせてお話いただきました。この2日間で学んだことは、とてつもなく大きかったと思います。部員たちは、研究ということに一歩踏み出せたのではないでしょうか。

*部員たちは、昼食をとった後、午後の活動として、これまでに撮りためてきたトウキョウサンショウウオの幼体の写真から、体長を計測する作業などを行っていました。充実した活動(学び)ができていたようです。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

3

4

4

6