文字

背景

行間

校長室便り

2020年12月の記事一覧

微生物の研究者

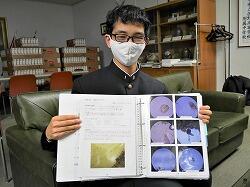

12月18日(金)の放課後、中学1年2組の松葉紳一郎君が校長室を訪ねてくれました。

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

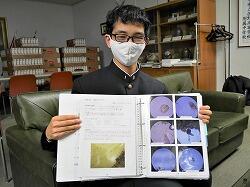

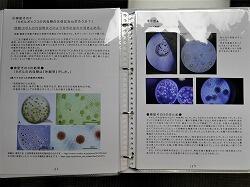

これが、研究をまとめた冊子です。第3巻とありますが、松葉君は、小学4年生の時、小学校にある「ひょうたん池」でクンショウモを見つけたことがきっかけで、微生物に興味を持つようになり、小学5年生の時から、水中の微生物の研究を本格的に始めました。

小学校の時の研究をまとめた「微生物の観察 第1巻」と「同 第2巻」(いずれも大作です。)を見せてもらいました。今年の作品は、過去2回と比較すると、「観察」のレベルから「研究」のレベルへと確実に進化していました。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

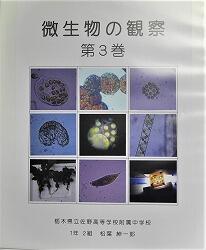

今年は新型コロナの影響で、これまでのように県外に微生物の採集に出かけることが出来なかったため、家の近くの田んぼの水から、偶然「ボルボックス」を発見したことが、研究の転機になったようです。

松葉君はボルボックスを観察していて、形態が異なる3つのタイプが存在していることに気づき、それらが別種なのか、そうではないのかを実験・観察によって解明しました。

その結果、Aタイプのボルボックスから、Bタイプのボルボックスが生まれ、それが成長して、Cタイプのボルボックスとなり、やがて死んでいく、というボルボックスの生活史を解明しました。これは、立派な論文レベルの研究といえると思います。また、これを指導者の手を借りずに、自分だけでまとめ上げた、ことは特筆に値します。

松葉君の研究は、1月に開催される佐野市の理科展に出品されます。おそらく県大会でも評価されると思いますが、県レベルにとどまる研究ではありません。

来年はぜひ全国で勝負してください(勝ち負けではありませんが…)。私もこの若い才能の力になれれば光栄です。

本当に楽しみにしています。

中1「オンライン授業参観」2日目

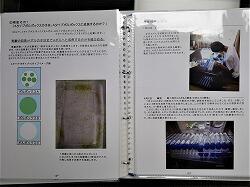

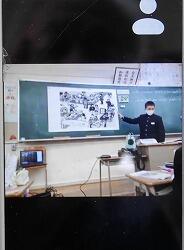

今日の5限目、中学1年2組の「英語」(富永先生)の「オンライン授業参観」(2日目)を実施しました。約30名の保護者や関係者がZoomで入室し、オンライン授業参観を楽しんでいただきました。

「オンライン授業参観」の2回目は、1回目よりだいぶ工夫が見られました。

前回は定点カメラが3か所(うしろ、南側、北側)でしたが、今回は、さらに教室の前面(パソコン)の定点カメラが加わりました。また、授業者目線カメラ、見学者目線カメラの計2台の移動カメラが加わりました。

これらの映像をお好みで切り替えることで、生徒の活動の様子をその場にいるかのように、知ることができました。

↓実際のスマホでの見え方を見てみましょう。(6台のカメラの映像から、見たい映像を選ぶことが出来ます)

南側(上)、北側(左)、うしろ(右)の定点カメラの映像

パソコン(上、教室の前面)、授業者(富永)目線(左)、見学者目線(右)の映像

授業者(富永先生)もタブレットを持って、生徒の活動の様子を時々映し出します。

南側カメラ(固定カメラ)の映像

見学者目線の映像(移動カメラ)です。見学者が見たい場面を映し出します。

また、前回は生徒の声が聞き取りにくかった課題が、かなり改善されていたようでした。このようなやり方で「オンライン授業参観」が十分可能であることが分かりました。

今回は1年2組の保護者に加えて、県教育委員会の教育次長様を始め、総務課、義務教育課、高校教育課、安足教育事務所の指導主事の方々にも授業を見学していただきました。ご指導ありがとうございました。

なお、来週の21日(月)には、最後の1年3組(道徳、粂谷先生)のオンライン授業参観が予定されています。

中3「理科」の授業見学

今日の1限目は中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

透明半球を使って、太陽の1日の動きを調べています。幸い、お天気も快晴です。

このように、ペン先の影が、透明半球の円の中心にくる位置を球面に記録します。

約1時間ごと(休み時間)に太陽の位置を記録します。

1時間ごとの点をなめらかな曲線で結び、透明半球のふちまで伸ばすと、太陽の1日の動きを知ることが出来ます。今日は、風が強くて、透明半球が飛ばされそうになったので、5限目終了時(13時45分)で、終了しました。

ちょっと残念でしたが、太陽が一番高くなる時刻は越えていたので、今日の太陽高度の最大値などは計測できそうですね。

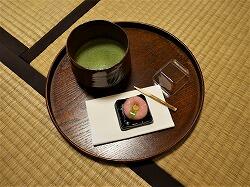

中1「伝統文化の学習」 ~茶道

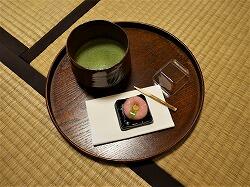

本日の6,7時限目、1年2組の「茶道」の学習を見学しました。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

今日の活動は、伝統文化室で、生徒全員が自分でお茶を点てていただきました。

茶道の作法は3人の講師によって、3グループに分かれて教わります。

1年生の茶道の授業は今日で3回目だそうです。

自分で点てたお茶をいただくのは、何ともいえない気分です。

抹茶の苦みとお菓子の甘さが絶妙のバランスです。穏やかな時間が流れています。

茶碗の絵柄を鑑賞するのも、作法の一つです。

最後に、みんなで後片付けをして終了です。日本の伝統文化として、全員が「茶道」を学べるのはとても素晴らしいですね。

中2「伝統文化の学習」 ~華道

今日の6,7限目は、「総合的な学習の時間」を使って、中学2年2組は、「華道」の学習がありました。講師は、いけばな小原流の清水一克先生です。

今日の花材は、フェニックス、カーネーション、オンシジュームの3点です。

今回のいけばなのテーマは、「ひらくかたち」だそうです。

決まった型はありますが、その中で、どう個性を発揮するか、ということだそうです。

一克先生は、生徒が生けたものを見て、まず点数を言ってくれます。そして、ここはこうすると良いと手直しをしてくれます。ちなみに、生徒から聞いた話では、最高点数は95点位で、100点はまずないそうです。

一克先生に見てもらった後は、担任が記録として写真に残します。

↓こんな感じです。

皆さん、自分の「いけばな」には愛着を持っているようです。

お花は家に持って帰るので、家でもいけばなをすることができます。

「私は花瓶にいれて飾ります。」という生徒もいましたが、それはそれでいいのかもしれません。皆さん、楽しそうにやってました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

9

1

1

5