文字

背景

行間

SPH活動報告・ニュース

SPH研究実施報告書(第3年次)が完成する

今後、本校は、このSPH事業の研究成果を、県内のみならず全国の専門高校に広く普及させていくための情報発信に努めるとともに、常に変化し続ける産業社会の進展に迅速かつ的確に対応できるよう、継続的な指導に取り組んでいきます。この事業を通して得た、様々な成果を活かし、「世界に羽ばたく技術と知識を持ったグローバルエンジニア」を育成できるよう、地元のみならず、技術立国日本の振興・発展に貢献していきたいと考えています。今後ともご指導、ご鞭撻を何とぞよろしくお願いいたします。

「鹿沼組子の耐力壁」 BSジャパンが取材!

この様子は、BSジャパン「14歳からのスタートアップ~YoungCEOの魔法の杖~」の30分番組として4月下旬に放映される予定です。

「パスタタワー」で創造力を引き出す

「パスタタワーの製作」は、パスタ20本とテープを使って、できるだけ高いタワーを作り、その上にマシュマロを乗せ、マシュマロの高さを競うものです。グループの中で積極的に意見を出し合い、問題点を話し合うことを通して、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。機械システム1Bでは、103㎝のパスタタワーを製作することができました。

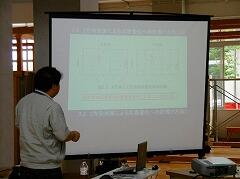

SPH成果発表会

発表会では、SPH担当者の齋藤主幹が「技術立国日本を担うグローバルエンジニアの育成」という研究開発課題について、20分間発表しました。本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの研究成果を、来場者を通し、全国に向け発信することができました。

SPHの研究成果報告(科学技術と産業)

1年生の報告書には、「自分が思っていた以上に、成果があがったことがわかった」、「レベルの高い取組の様子がわかり、聞きがいがあった」、「多くの企業と連携をとっていることがわかった」、「自分たちがリーダーになり、工業社会に貢献していきたい」等、前向きな感想が多く見られました。

これらSPHで活躍した先輩達の話を通して、1年生たちは、「SPH各種取組の成果」について知り、「グローバルエンジニア」について理解を深めることができました。

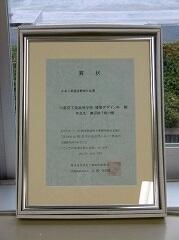

祝!「第5回高校生ビジネスプラン・グランプリ」で特別賞

1月7日(日)に、東京大学(東京都文京区)で開催された、第5回「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ~最終審査会~」において、本校建築デザイン科「鹿沼組子壁」が、準グランプリに次ぐ「審査員特別賞」を受賞しました。

また、1月13日(土)付け下野新聞に、「魅せる耐力壁、高評価~宇工に審査員特別賞~」との見出しとともに、本校建築デザイン科が「高校生ビジネスプラン・グランプリ最終審査会」の様子が紹介されました。

(1月13日付 下野新聞)

祝!「高校生ビジネスプラン・グランプリ」でファイナリストに選出される

なお、最終審査会は、1月7日(日)東京大学で開催される予定です。出場する「建築デザイン科 組子班」への応援、よろしくお願いします。

SPHの「研究成果報告会」を開催しました

まず初めに、SPH担当者から「本校におけるSPHへの取組」の概要について、生徒達からは、「木造建築物の耐震実験」など4件の研究成果について、パワーポイントを使い、これまでの活動状況を説明しました。次に、「情報化施工」などSPHに関する授業を校内11ヶ所で実施し、参加者に参観していただきました。最後に、文部科学省の持田調査官から、「SPHの取組状況とその成果」について、ご講話をいただき、閉会しました。

参加者のアンケートには、「レベルの高い内容を生徒がよく理解している」、「生徒達が自信をもって発表している姿がとても爽やか」、「チームで動いている印象も強く受けた」、「工業高校の枠を越えて、企業や外部講師による活発に取り組む様子が見られた」等、多くの意見をいただきました。

ご来校いただき、多くの貴重なご意見をいただいた参加者の皆様に、あらためて感謝いたします。おかげさまで、盛大な報告会となりました。ありがとうございました。

生徒活動報告会 ~第2弾~

船山さんからは、JICA高校生エッセイコンテストに入賞(約3万人から10人)したことにより、ラオスに派遣されたという報告があり、不発弾処理やインフラ整備、教育を受けることができない開発途上国の現状を知ることができました。

「ものづくり大会参加」報告からは、技能五輪の全国大会や2次予選会の様子、高校生ものづくりコンテスト関東大会の様子と、今までの取組の様子を知ることができました。

これら今年度活躍した先輩の話を通して、1年生たちは、「国際理解」や「グローバル化」に対する視野を広め、「ものづくり」に対する興味・関心を高めることができました。

お疲れ様でした! 技能五輪全国大会の参加報告会

まず、建築デザイン科の黒﨑利之科長、建設設備科の福田和寛科長から、それぞれ参加報告がありました。その後、出場生徒から感想を、指導者である建築デザイン科の粂川勝巳先生、湯本実成先生、上澤宏美先生、小坂任明先生から、それぞれ熱心に練習に取り組んできた出場生徒の様子や成果についての報告がありました。

生徒からは、「本番では時間内に作業が終了した」、「うまくいかず、悔しさがこみ上げてきた」、「参加して良かった」などの感想がありました。

技能五輪全国大会への取組を通し、生徒には、社会人にも負けない高い技能力や作業スピード、図面を読み取る力、そして何よりも「強い精神力」が身に付いたことなど、「技能者」として大きな成長が見られました。

SPH事業の研究成果報告会について(お知らせ)

本校は、平成27年度に文部科学省より、「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール(SPH)事業」の研究指定を受け、研究開発課題として「技術立国日本を担うグローバルエンジニアの育成」をテーマに、この3ヶ年各種研究に取り組んできました。

今年度は、本事業の最終年度にあたり、SPH事業の研究成果報告会を、下記のとおり開催します。出席を希望される方は、担当者まで電話にてご連絡願います。

記

1 日 時 平成29年12月15日(金)13:00~16:10(受付12:30~)

2 場 所 栃木県立宇都宮工業高等学校 応接室・大講義室・実習棟・各HR

3 日 程

SessionⅠ 全体会(大講義室) 13:00~14:25

開会行事・SPH事業説明・生徒による研究発表

SessionⅡ 授業見学(各HR等)14:35~15:25

課題研究、実習、「技能五輪全国大会」に出場した生徒による実演、英語で

の授業、主体的・対話的で深い学びの充実に向けた授業実践

SessionⅢ 全体会(大講義室) 15:40~16:10

文科省持田雄一調査官のご講話・SPH全般に関する質疑応答・閉会

4 問い合わせ先

栃木県立宇都宮工業高等学校 SPH担当 齋藤裕幸

028-678-6500

「高校生ビジネスプラン・グランプリ」最終審査へ!

小寺教授(埼玉工大)による講話

埼玉工業大学 人間社会学部情報社会学科 小寺昇二教授を講師にお招きし、情報化社会の動向について、パワーポイントを用いてわかりやすく説明していただきました。事後アンケートでは、95%以上の生徒が「情報化社会」、「情報化社会における産業界の動向」について「知ることができたと思う」、「どちらかと言えばいえば思う」と回答がありました。

生徒たちは、インターネットの普及によりビジネスも大きく変わってきたことを、小寺先生の講話から学び、考えることができました。

健闘しました!相馬君、服部君、斎藤君! ~技能五輪全国大会~

建築大工部門では、2日間の競技時間内で、課題図に示された複雑な形状の木造小屋組の一部を製作し、その技術・技能や出来映えを競いました。出場選手数は、県内から13名、全体で95名となり、会場となった「にしなすの運動公園」は緊張と熱気に溢れていました。

配管部門の課題は、配管施工技能の基本となる各種作業内容について作成され、図面を正しく読み取ること、管の加工が適切であること、出来上がった作品全体の出来具合、水漏れ等のないことなどが重要な審査ポイントとなりました。出場選手数は、県内から14名、全体で52名となり、会場となった「マロニエプラザ」では、同時に多くの職種も開催され、熱気に溢れていました。

今回の大会では、惜しくも入賞は逃しましたが、これまでの取組で社会人にも負けない高い技能力や、作業スピード、図面を読み取る力、そして何よりも「強靭な精神力」が身に付きました。

昨年度、卒業した安藤さん、碇さん、川合さんも2年連続出場し、大いに健闘しました。その他、出場した多くの本校卒業生についても、銅賞をはじめ敢闘賞に入賞するなど、多くの活躍が見られました。

なお、栃木県は優秀技能選手団賞(厚生労働省人材開発統括官賞)を受賞しました。

にしなすの運動公園 建築デザイン科3年 相馬光也さん

建築デザイン科3年 服部友哉さん (H28卒)安藤綾音さん

マロニエプラザ 環境設備科3年 斎藤大樹さん

(H28卒)碇尚也さん (H28卒)川合健太郎さん

がんばれ!相馬君、服部君、斎藤君! ~技能五輪全国大会~

この取組では、企業の技術者から教員と生徒が技術指導を受けたり、県内出場者との共同練習を行ったりするなど、多くの連携事業を行い、「技能力の向上」への興味・関心を高めることができました。

出場する3名の生徒への、応援よろしくお願いします。

『宇工魂』で、粘り強く、頑張れ!

技能五輪全国大会が先行実施! ~競技職種「抜き型」~

生徒達や教員は、フライス盤による機械加工や、やすりがけによる手仕上げを間近で見学できることで、「技能五輪」について理解を深め、「技能力向上」に向けて、興味・関心を一層高めることができました。

競技職種「抜き型」をはじめ、多くの職種に本校卒業生が出場しています。

『宇工魂』で、頑張れ、先輩!

アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~パスタ橋を作ろう~

今回の実習は、建築構造や建築構造設計などの専門知識を活かし、身近な材料であるパスタを用いて、橋を設計して製作しました。強度の検証では、製作した橋に荷重をかけ、壊れるまでを計測し、実践的な強度設計について考察していきます。

1日目には、2~3名のグループをつくり、橋梁の構造についてインターネットを活用して調査を行い、グループで図面を作成しました。2日目は、製作した橋梁を完成させ、強度試験を行い、さらに改良点について考察しました。

生徒達は、「細い材料」で「強い橋」を作るために、話し合いを通して考えを深めながら、「細いパスタによる強い橋」を製作し、検証することができました。これらの取組が、今後の「深い学び」につながっていくことと思われます。

「外国人講師による指導」始まる ~電子情報科の課題研究~

10月27日(金)、11月17日(金)に、電子情報科3年6名の生徒が、「外国人講師」から指導を受けました。これは、グローバルエンジニアの育成に向け、外国人講師から直接指導を受けることにより、外国語(英語)の活用能力を図っていく事業です。

10月27日(金)、11月17日(金)に、電子情報科3年6名の生徒が、「外国人講師」から指導を受けました。これは、グローバルエンジニアの育成に向け、外国人講師から直接指導を受けることにより、外国語(英語)の活用能力を図っていく事業です。今年度も、アメリカの大学名誉教授(工学博士)のグレゴリーA・バック先生を講師にお迎えし、課題研究の内容を英語でプレゼンテーションする方法を学びます。

第1日目には、課題研究班の自己紹介や研究の内容を理解してもらう、オリエンテーションを行いました。自分の思いや考えを必死に英語で表現しようと、生徒達は、真剣に活動していました。

今年度は、校内生徒研究発表会(2月2日)を英語で発表することを目指し、計6回の指導を受ける予定です。

テクノプラザから発信~その3~

11月10日(金)、本校テクノプラザの掲示コーナに、SPHで取り組んだ「技能五輪全国大会について」のポスターを掲示しました。

11月10日(金)、本校テクノプラザの掲示コーナに、SPHで取り組んだ「技能五輪全国大会について」のポスターを掲示しました。「2017栃木開催 技能五輪への挑戦!」をタイトルに、本校の技能五輪への取組について、地域の方々をはじめ、JR雀宮駅や市立南図書館を利用する多くの方に発信していきます。

技能五輪全国大会へは、本校より、3名の生徒が出場し、にしなすの運動公園メインアリーナで開催される建築大工部門には、建築デザイン科3年の相馬光也さん・服部友哉さんが、マロニエプラザで開催される配管部門には、環境設備科3年の斉藤大樹さんがそれぞれ出場します。

学校での練習で技能を磨き、さらに大会に向けて日々練習を積み

重ねてきた努力の成果を発揮します。

留学体験を発信 in 県総合文化センター(その2)

11月2日(木)の午後に、県総合文化センターで開催された「グローバル人材育成講演会」のパネルディスカッションにおいて、環境土木科2年の船山真里さんが、イギリスやカナダに留学した体験と

11月2日(木)の午後に、県総合文化センターで開催された「グローバル人材育成講演会」のパネルディスカッションにおいて、環境土木科2年の船山真里さんが、イギリスやカナダに留学した体験とJICAの派遣でラオスを訪問した経験をもとに、留学を通して得られた成果等について発表を行いました。

「グローバル人材育成講演会」は、世界を視野に入れて活躍する企業人等の講演や、県内高校生の留学経験者等による体験発表を通して、広い視野と高い志をもったグローバル人材育成の機運を高めるものです。長期留学経験がある県内高校生3人と、講演会講師の安田菜津紀氏がパネリストとなりました。

留学のきっかけやトラブルを乗り越えた話をはじめとして、聴衆の高校生からの多くの質問がありました。これらのディスカッションを通して、グローバル社会における在り方生き方に関する見識を広めるとともに、留学についての理解をさらに深めることができました。

留学のきっかけやトラブルを乗り越えた話をはじめとして、聴衆の高校生からの多くの質問がありました。これらのディスカッションを通して、グローバル社会における在り方生き方に関する見識を広めるとともに、留学についての理解をさらに深めることができました。 本校のSPHを発信 in 県総合文化センター(その1)

「とちぎの高校生課題研究等発表会」は、県内代表5校がそれぞれのテーマで発表を行うことにより、互いに学びを深め合うことを通して、社会や世界とのつながりを意識することを目的として、県教委が今年度初めて開催したものです。

発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の伊藤夏洋さん、加藤大貴さん、菊地郁哉さん、小村赳央さん、福岡健太郎さんの5人が参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表を行いました。

本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、県内高校に広く発信することができました。

アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~流速はどう計るか~

今回の実習は、水理実習装置を用いて、「流速をどのように計るか」、「流量をどうのように求めるのか」を考える実習です。

生徒達は、ベンチュリ管(流体の流れを絞ることによって流速を増加し、低速部にくらべて低い圧力を発生させる効果を応用)や、オリフィス板(流量を求める装置)により「流れる力」が変化することに興味を持ち、話し合いを通して考えを深めながら、流速や流量を求めることができました。

栃木県伝統工芸品展2017に「鹿沼組子の耐力壁」を出展

「栃木県伝統工芸品展」は、本県の風土と生活の中で育まれ、受け継がれてきた栃木県伝統工芸品を見て、触れていただく展覧会です。益子焼、結城紬などの伝統工芸士による製作実演のほか、伝統工芸品の販売や製作体験コーナーが開設されました。

本校の「鹿沼組子の耐力壁」を出展したことで、たくさんの県民の方々に、これまでの取組みを理解いただき、多くの成果を発信することができました。

国土交通大臣の「耐力壁認定」に向けた試験が始まる!

今回の試験では、高さ2,700㎜×幅1,800㎜×奥行90㎜の試験体を製作し、板厚22㎜の交差部分をピン接合とした耐力壁と、交差部分をピン接合しない耐力壁の性能評価試験を、それぞれ行いました。性能評価試験は、耐力の再現性を確認するため、3回実施し、計12体の組立と解体を含めて、3日間かかりました。

(一財)建材試験センターを利用した性能評価試験は初めてで、生徒達は、非常に緊張した面持ちで作業を分担しながら、意欲的に性能評価試験に取り組んでいました。

「知的財産」について in サンフェア秋田(その3)

参加13校の実践例を見学することにより、「知的財産」に関する知識が高まり、さらに「起業」への興味・関心を高めることができました。

「白熱トーク」 in サンフェア秋田(その2)

本校の建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが出場し、自己紹介のあと、参加企業に「海外進出の状況」を質問しました。

企業についての調査・研究発表や、企業関係者の話から、グローバル社会で活躍するために必要なことを学ぶごとができました。

本校のSPHを発信 in 「サンフェア秋田」(その1)

発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表しました。

本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、全国に向け発信することができました。

祝!「第26回AP展」で日本工業経済新聞社長賞を受賞しました

「外部講師による特別英語講座」始まる~第2弾を開講~

10月6日(金)放課後、多目的室で希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。

10月6日(金)放課後、多目的室で希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。この講座は、グローバルエンジニアの育成にあたって、外国語(英語)の活用能力の向上を図るためのものです。(株)イーオンの鈴木貞仁先生を講師とした、本年度、第2弾となる10回シリーズのGTEC英語講座です。この講座では、主にGTEC for STUDENTSの受検対策をしますが、英検準2級や英検2級受検を目指している生徒にも適しているものです。

1回目となる今回は、オリエンテーションを兼ねた講座でしたが、生徒たちは、とても真剣な眼差しで、講義に臨んでいました。

「技能五輪」を知る~第2弾~

前回は、講話やDVDから競技を理解しましたが、今回は、「機械製図CAD」の作業を間近で見学できたことで、さらに刺激を受け、「技能五輪」について理解を深め、「技能力向上」に向けて興味・関心を高めることができました。

アクティブ・ラーニングを活用~コンクリートの圧縮強度試験~

コンクリートの強度は、配合する材料やその量によって変わり、従来の実習では、教科書の配合を基本にしてコンクリートを作っていました。今回の実習は、この基本配合を元に、水、セメント、砂、砂利をどのように調合すればさらに強度が高まるかを考えました。2日目には、万能材料試験機で圧縮強度試験を行い、実験結果より強度と材料との関係を考えることができました。

生徒達は、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決し、自分たちで考え、工夫し、互いに協力する様子が見られました。

第3弾!「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験

今回は、交差部分のピンがない状態で性能試験を行いました。壁倍率は、前回の壁倍率を下回る試験データになりましたが、ピン有無の効果が確認できました。

また、NHKのTV取材や、読売新聞社、下野新聞社からの取材があり、本校の取組の様子が、各種メディアで紹介されました。

アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~ロボット制御~

この実習は、制御を学ぶ実習で、自立型ロボット・マインドストーム(LEGO社)を利用し、基本的な命令・動作を学び、光センサを用いて、ロボットにライントレースをさせるものです。生徒達には、学んだ知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。

アンケート結果から、「実習」について、意欲的に参加し、主体的に学び、議論する力(思考力・判断力・表現力)が高まったことが確認できました。

アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~電気工事士~

この実習は、1学期に学んだ「電気工事」を振り返り、4人一組でチームを組み、材料選別作業からスタートし、5分交代で屋内配線の単位作業を完成させるものです。生徒達は、グループの中で、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決しており、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。これらのことから、「電気工事」の知識や技能が生徒たちに、確実に定着している様子が確認できました。

第2弾!「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験

その結果、耐力壁①の壁倍率が3.59程度と、今までの壁倍率を大きく上回る試験データが得られました。この試験結果により、さらに強度を高めるための新たな対応策等を確認できました。

図1 耐力壁① 図2 耐力壁②

「南極観測」を通してグローバルな視点を養う!

国土交通省国土地理院(つくば市)から吉高神充先生(本校OB)を講師にお招きし、国土地理院の業務内容、新技術の開発・研究やその動向、南極観測隊の経験から観測の重要性、観測隊の活動について、スライドや動画を用いてわかりやすく説明いただきました。事後アンケートからは、62%の生徒が「南極観測隊に参加したい」、「どちらかといえば参加したい」と回答があり、事前アンケートと比べて4倍以上もの生徒が、南極観測に強い興味・関心を持ったことが分かりました。温暖化や気象の観測を通して、国際的に活動している吉高神先生の講話により、生徒達は「グローバル」な視点から活動することの意味を実感できる良い機会になりました。

写真:南極の氷(2万年前の大気を観察する)

「鹿沼組子の耐力壁」一般住宅へ設置される!

この「耐力壁」は、光の透過性に着目した「デザイン壁」です。当日は、下野新聞や東京新聞、とちぎテレビから取材を受け、今までの取組の様子が紹介されました。

今回の設置工事は、生徒一人一人にとって、「伝統技法に関する研究」の取組の成果を確認し、外部に発表できる良い機会になりました。

写真1:耐力壁を取り付ける 写真2:青木様と生徒たち

建築デザイン科の12名が「下野新聞」で紹介されました!

(8月29日付下野新聞)

「鹿沼組子による耐震壁」を新築工事へ!

今回の新築工事における「鹿沼組子による耐力壁」は、光の透過性を活かしたデザインに注目したものですが、一般住宅に設置されることは今までの研究の大きな成果です。

実際の住宅への設置方法や段取りについて、添野工務店様に技術指導を受けながら生徒たちは学習していきます。

テクノプラザから発信~その2~

「伝統技術への挑戦!鹿沼組子を耐力壁に!!」をタイトルに、本校の伝統技法への取り組みを地域の方々をはじめ、JR雀宮駅や市立南図書館を利用する多くの方に発信していきます。

耐震構造の実験データを検証!

今回の実験データの分析や検証により、通常の授業では学習することのできない「木造建築の振動特性」の、より高度な内容を探求し理解することができました。

夏休み返上! 耐力壁12体を製作中!

この耐力壁は、10月下旬に(一財)建材試験センター(埼玉県草加市)で予定している、強度試験に使用するものです。木材に工作機械で切り込みを入れ、ノミと玄能で寸法を調整しながら、釘などを使わず手作業で組み合わせ耐力壁を製作します。耐力壁は全部で12体、夏休みの特別工程表で作業スケジュールを管理し、暑さと闘いながら伝統工芸の加工技術を学び駆使しながら、作業を続行中です。

一日体験学習で「パルロ」が大活躍

8月1日(火)、一日体験学習に参加した中学3年生・保護者(約1,900名)に対し、本校電子機械科で取組んでいるFA実習やFA装置について、人工知能ロボット「パルロ」が身振り手振りを交えて説明してくれました。

8月1日(火)、一日体験学習に参加した中学3年生・保護者(約1,900名)に対し、本校電子機械科で取組んでいるFA実習やFA装置について、人工知能ロボット「パルロ」が身振り手振りを交えて説明してくれました。電子機械科では、AI(人工知能)の研究を始めるために、「パルロ」を導入しました。今後も、課題研究などにおいて、AIやロボット、またその活用方法について学習していきます。

テクノプラザから発信

アイディアをプレゼンテーション

7月12日(水)と19日(水)の両日、1年生の各クラスで、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、「校内パテントコンテスト」へ応募した各自のアイディアを、クラス内で発表しました。

7月12日(水)と19日(水)の両日、1年生の各クラスで、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、「校内パテントコンテスト」へ応募した各自のアイディアを、クラス内で発表しました。自分のアイディアを人にわかりやすくプレゼンテーションすること以外に、他人のアイディアに意見や質問することを通して、自分のアイディアを見直すとともに、今まで学んできた「知的財産権」や「アイディアの発想法」について、さらに深めることができました。

鹿沼組子の模型製作

7月4日(火)、建築デザイン科3年生の課題研究班(12名)が「鹿沼組子の耐力壁」の縮尺模型を完成させました。

7月4日(火)、建築デザイン科3年生の課題研究班(12名)が「鹿沼組子の耐力壁」の縮尺模型を完成させました。この模型は、全国産業教育フェアなどで、展示や説明に使用するものです。伝統工芸の伝承にこだわり続ける吉原木芸様のご指導により製作しました。光の透過性もあり、鹿沼組子の持つ美しさと、地域に伝わる伝統技法についてあらためて学ぶことができました。

栃木県建設業協会でSPHを報告

6月29日(木)、栃木県建設産業会館会議室(宇都宮市簗瀬町)で開催された「高校生インターンシップ建設関係推進協議会」の中で、黒﨑利之建築デザイン科長と岡田英臣環境土木科長が、本校のSPHの進捗状況について、スライドやVTRを用いて報告しました。

6月29日(木)、栃木県建設産業会館会議室(宇都宮市簗瀬町)で開催された「高校生インターンシップ建設関係推進協議会」の中で、黒﨑利之建築デザイン科長と岡田英臣環境土木科長が、本校のSPHの進捗状況について、スライドやVTRを用いて報告しました。参加された一般社団法人栃木県建設業協会の方々をはじめ、行政関係や学校関係者に、これまでの成果を報告することができました。

「技能五輪」を知る

7月5日(水)、1年生の全員を対象として、学校設定科目「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で講話「技能五輪について」を実施しました。

7月5日(水)、1年生の全員を対象として、学校設定科目「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で講話「技能五輪について」を実施しました。 (株)日立製作所、技能五輪機械製図職種主査の鳴海裕一先生、指導員の小田原竜先生を講師にお招きし、「技能五輪」について、技能五輪の職種「機械製図」について、スライドやVTRを用いてわかりやすく説明いただきました。技能五輪には、様々な職種があることや、それが日本のものづくりを支えていることなどを学びました。

アンケートからは、「技能五輪」について知っている生徒が54%から96%に、さらに「技能五輪」に挑戦したい生徒が、42%から63%に増えたことがわかりました。

アンケートからは、「技能五輪」について知っている生徒が54%から96%に、さらに「技能五輪」に挑戦したい生徒が、42%から63%に増えたことがわかりました。 校内パテントコンテストへの応募始まる

第12回校内パテントコンテストに向けての取組が、6月1日(木)から、各ホームルームで始まりました。このコンテストは、全生徒を対象とし、知的財産権や特許取得学習の一環として実施するものです。

それにともない、1年生は、6月14日(水)から3回にわたり、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、「パテントコンテスト説明」、「アイディア発想法の学習」、「特許調べ学習」をそれぞれ行っています。

「アイディア発想法の学習」では、「オズボーンのチェックリスト」を用い、効率的にアイディアを生み出す方法、「特許調べ学習」では、特許庁ホームページで、「知的財産権について検索する方法」を、生

徒たちはそれぞれ主体的に学びます。

運営指導委員会を開催

協議においては、各委員から「SPH終了後にも継続できる展開を検討してほしい」、「デジタル化の進展に伴う技術動向の注視が必要」、「3年間で終わるのはもったいない」、「事業化へ繋げることなどを考えさせる取組があると活動が深まる」など、多くの貴重な意見をいただきました。これらを踏まえ、今年度の本校SPHの研究の方向性と進め方等が確認できました。

「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験

6月6日(火)、栃木県林業センター(宇都宮市下小池町)のご協力を得て、建築デザイン科3年の課題研究班(14名)が、「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験を行いました。

6月6日(火)、栃木県林業センター(宇都宮市下小池町)のご協力を得て、建築デザイン科3年の課題研究班(14名)が、「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験を行いました。この試験は、鹿沼組子の持つ美しさと強度を、木造住宅の耐力壁として使えないかを実験するものです。昨年の性能試験の結果から、部材の交差部分をピン接合で補強、柱・梁の構造、間柱の本数、組子のデザインを改良して実験しました。

この試験により、さらに強度を高めるため、新たな課題や対応策が確認できました。

環境土木科で「情報化施工」実習が始まる

6月5日(月)、本校の西側施工実習場で環境土木科3年の生徒(20名)を対象として、「情報化施工」の基本を学ぶための実習を行いました。

6月5日(月)、本校の西側施工実習場で環境土木科3年の生徒(20名)を対象として、「情報化施工」の基本を学ぶための実習を行いました。この実習は、レーザーレベルとセンサを用いた簡易的なシステムを用いて、「小型バックホーによる掘削」を行うものです。

この実習により、情報機器を活用することで、ベテランの技術者でなくても情報に関する知識を活用すれば、掘削溝の深さを一定に効率良く施工できることを学びました。

「外部講師による特別英語講座」始まる

6月2日(金)放課後、特別教室で2・3年生希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。

6月2日(金)放課後、特別教室で2・3年生希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。この講座は、(株)イーオンの山田美恵先生を講師とした、5回シリーズのライティング対策講座です。「まとまりのある文章を書く技術」を向上させていきます。

今回は、「英文を書くためのアイデアを出す」方法を学びました。参加した生徒たちは、とても真剣な眼差しで、講義に臨んでいました。

「ビジネスアイデアの発想法」を学ぶ!

5月31日(水)、1年生全員を対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で「ビジネスアイデアの発想法、ビジネスプランの考え方」について、講話を行いました。

5月31日(水)、1年生全員を対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で「ビジネスアイデアの発想法、ビジネスプランの考え方」について、講話を行いました。 (株)日本政策金融公庫の小川竜興先生を講師にお招きし、発想したアイデイアをビジネスプランにまでいかに高めていくのかについて、スライドを用いてわかりやすく説明いただきました。アイデアとは、「既存の要素の新しい組み合わせ」であることや、ビジネスプランを完成するまでのノウハウと、創業について学ぶことができました。

NHKのTV取材や、下野新聞社からの取材があり、本校の取組の

様子が各種メディアで紹介されました。

知的財産に関する講義を開催

5月17日(水)、1年生を全員対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で「知的財産権に関する弁理士による講話」を行いました。

5月17日(水)、1年生を全員対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で「知的財産権に関する弁理士による講話」を行いました。 山田特許事務所の山田毅彦先生を講師にお招きし、弁理士の仕事の内容や知的財産権について、資料やスライドを用いてわかりやすく説明いただきました。事後アンケートでは、97%以上の生徒が「弁理士や知的財産について知ることができたと思う」、「どちらかと言えばいえば思う」と回答がありました。知財権には、様々な種類があることや、それが多くの商品を支えていることなどを学ぶことができました。

木造住宅の耐震実験について

5月9日(火)、本校建築デザイン棟1Fの振動台に設置した木造住宅モデルで、耐震実験を行いました。4月27日に次いで、2回目の耐震実験になります。前回の実験では屋根の剛性を変えて実験しました。今回の実験では、壁の強さを変えて、強度の変化を測定しました。また、地震波をいくつかの波に変化させた場合についても実験を行いました。今後、実験後のデータの分析などにより、探求的な学習をさらに深めていきます。

5月9日(火)、本校建築デザイン棟1Fの振動台に設置した木造住宅モデルで、耐震実験を行いました。4月27日に次いで、2回目の耐震実験になります。前回の実験では屋根の剛性を変えて実験しました。今回の実験では、壁の強さを変えて、強度の変化を測定しました。また、地震波をいくつかの波に変化させた場合についても実験を行いました。今後、実験後のデータの分析などにより、探求的な学習をさらに深めていきます。

SPHガイダンス(2、3年生)

5月10日(水)、2、3年生全員を対象に、各学年集会の時間を利用して、それぞれ大講義室、第2体育館で「SPHガイダンス」を行いました。

5月10日(水)、2、3年生全員を対象に、各学年集会の時間を利用して、それぞれ大講義室、第2体育館で「SPHガイダンス」を行いました。 SPHの最終年度にあたって、生徒一人一人がよりよい成果をあげるために、昨年までの事業内容を振り返り、今年度の事業計画について理解しました。生徒一人一人は、グローバル化やエンジニアに対して自分のイメージを持つことができました。

生徒活動報告会

4月26日(水)、大講義室において、1年生全員対象に「生徒活動報告」を行いました。環境土木科2年船山真里さんから「イギリス海外留学」について、機械科3年A組髙崎小夏さんから「宇都宮大学におけるグローバルサイエンスキャンパス」について、活動報告をしていただきました。

4月26日(水)、大講義室において、1年生全員対象に「生徒活動報告」を行いました。環境土木科2年船山真里さんから「イギリス海外留学」について、機械科3年A組髙崎小夏さんから「宇都宮大学におけるグローバルサイエンスキャンパス」について、活動報告をしていただきました。船山さんからは、イギリス英語とアメリカ英語との発音の違いや、食事などの文化面の相違、留学先の授業や生活の様子についての報告がありました。高崎さんからは、学会で発表した「振動板上を運動するバウンシングスプリングの実験的研究」(英語版)の報告が

ありました。これらの話を通して、留学や、大学での研究、また英語の必要性など、学習に対する視野を広げることができました。

ありました。これらの話を通して、留学や、大学での研究、また英語の必要性など、学習に対する視野を広げることができました。 SPHガイダンス(1年生)

4月19日(水)、1年生全員対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用して、大講義室で「SPHガイダンス」を行いました。

担当者から、研究開発課題名「技術立国日本を担うグローバルエンジニアの育成」について概念図などを用いて、今までの活動内容や、今年度の計画について説明をしました。科学技術校としての本校に寄せられる県民の皆さんからの期待や、SPHでの活動内容について、生徒たちは理解し、グローバル化が進展する現代社会において、これから何が必要となるのか自ら考える機会を持つことができました。

木造住宅の耐震実験始まる

4月13日、本校建築デザイン棟1Fの振動台に設置した木造住宅モデルに、耐震実験のためのセンサーを取り付けました。これは、宇都宮大学との共同研究で、木造住宅の耐震構造を研究するものです。昨年度は、アルミ材の縮小模型で耐震構造の強度を実験しました。

4月13日、本校建築デザイン棟1Fの振動台に設置した木造住宅モデルに、耐震実験のためのセンサーを取り付けました。これは、宇都宮大学との共同研究で、木造住宅の耐震構造を研究するものです。昨年度は、アルミ材の縮小模型で耐震構造の強度を実験しました。