給食室より

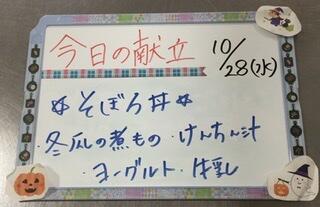

【そぼろ丼(10月28日)】

「冬瓜(とうがん)」は冬の瓜(うり)と書きますが実は夏の野菜です。

冷暗所に保存しておけば冬までもつとされることから「冬瓜」と呼ばれるようになったと言われています。水分を多く含みクセが少ない野菜です。

今回は煮物にしました。やわらかくて味もしみているのでおいしいです。

個人的にはお味噌汁に入れて食べるのがオススメです。

機会があればぜひ食べてみて下さい。

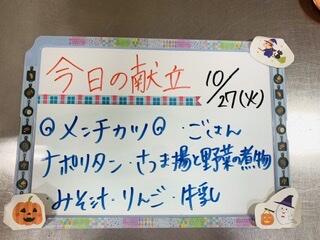

【メンチカツ(10月27日)】

メンチカツというと、牛肉や豚肉の合い挽き肉で作っているお店が多いですが、今日の給食のメンチカツはチキンメンチカツです。牛や豚よヘルシーな仕上がりになります。

また、関東では豚肉か合い挽き肉を、関西では牛肉のみで作られていることが一般的だそうです。東西で同じ料理でも少し違いがあるのはおもしろいですね。

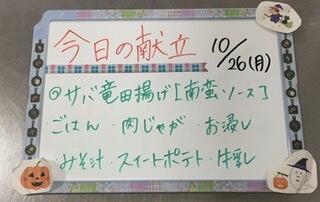

【鯖竜田揚げ(10月26日)】

鯖はタンパク質や鉄分の他に

血液をサラサラにし善玉コレステロールを増やす作用があるEPAや

記憶や学習能力を向上させたり、精神を安定させてくれるDHA

が豊富に含まれています。

またビタミンDも豊富で、油との相性が良くカルシウムの吸収を助けてくれる作用があります。

今日はビタミンDを逃がしにくい竜田揚げにしています。

カルシウムが豊富な牛乳と一緒に摂ることで丈夫な骨をつくるのに最適なメニューですね。

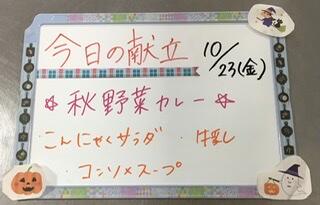

【秋野菜カレー(10月23日)】

秋は旬の野菜が多く、厳しい暑さを乗り越えて育ったイモ類やキノコ類、野菜の収穫量が減る冬まで保存できる根菜類などがあります。夏の間に疲労した体を回復させたり、夏バテを解消したりするのに必要なビタミンや、腸内環境を整えて胃腸を元気にしてくれる食物繊維が豊富に含まれています。

今日のカレーにはさつまいもやエリンギしめじなどの旬の野菜がたっぷり入っています。

旬の食材には人間の体が必要とする栄養が豊富に含まれています。

しっかり食べて身体の調子を整えましょう。

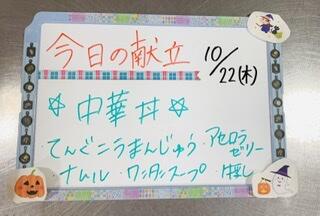

【中華丼(10月22日)】

アセロラには、ビタミンCがとても豊富に含まれています。ビタミンCが多く含まれるイメージのあるレモンと比べても、その含有量は17倍となります。アセロラは熟すとすぐに傷みはじめるため、ブラジルやハワイ、沖縄など産地以外では生で食べる機会は少ないかもしれませんが、果汁10%のアセロラジュースでもレモン果汁の2倍以上のビタミンCが含まれています。

ビタミンCを摂って免疫力を向上させて風邪予防に役立てましょう!

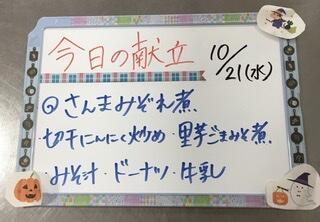

【さんまみぞれ煮(10月21日)】

里芋は秋が旬の野菜です。

里芋の皮を剥こうとすると手がかゆくなったりします。

これはシュウ酸という成分で針のような結晶が皮膚に刺さるため起こるそうです。

栄養面では独特なヌメリはムチンという成分で便秘解消に良かったり、

またカリウムも豊富なので塩分を取り過ぎた日は効果があります。

今日はごま味噌煮にしてみました。小さめの里芋を使っているので食べやすいですよ。

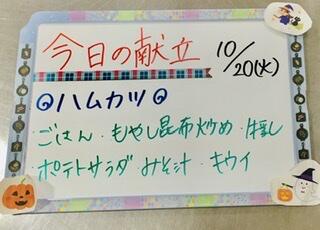

【ハムカツ(10月20日)】

今日の給食メニューにもあるポテトサラダは、子どもから大人まで人気なメニューの定番なのではないでしょうか。ジャガイモの種類や作るときの工程でイモの形状を残したり完全につぶしたり家庭によって特徴がでる品かもしれません。給食の具材にはハム・キュウリ・玉ネギ・にんじんが入っています。

また、食べるときにウスターソースをかけて食べる人もいるそうです。いろいろな食べ方があっておもしろいですね。

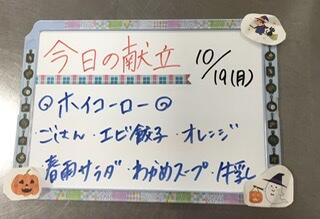

【回鍋肉(10月19日)】

春雨は国産の場合はさつまいもやじゃがいものデンプンから作られているものが多く、モチモチした食感が特徴です。

緑豆などを原料にした春雨は中国からの輸入品が多く、コリコリした歯ごたえのある食感が特徴です。

足工給食の春雨は国産の春雨を使っているのでモチモチした食感が楽しめます。

ちなみによく似ている「ビーフン」は米粉から、お鍋などに入れる「マロニー」はじゃがいもデンプンとコーンスターチが原料だそうです。

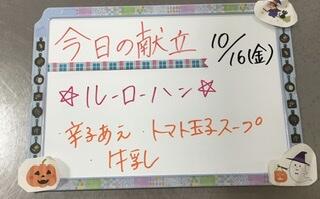

【ルーローハン(10月16日)】

ルーローハンは台湾料理です。

醤油で甘めに味付けした豚肉をご飯の上にのせた丼物料理です。

わかりやすく説明すると豚の角煮丼によく似ています。

本場では「八角」などのスパイスを入れるようです。

今日の給食ではオイスターソースで香りをだしてみました。

今日がテスト最終日ですね!

もう一踏ん張り!!頑張ってくださいね!

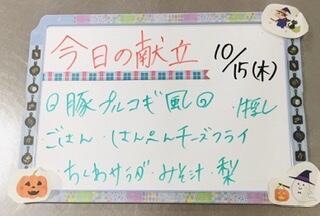

【豚プルコギ風(10月15日)】

プルコギとは、韓国料理の中でもポピュラーな肉料理です。韓国語で「プル」は火を、「コギ」は肉を意味します。

日本では肉を焼く料理というと焼肉が頭に浮かびますが、プルコギは、焼肉とすき焼きの中間のような料理です。中央が盛り上がった形状の鍋で調理します。

また、牛肉を使うのが一般的ですが、本場である韓国では豚肉や鶏肉など様々なバリエーションがあるそうです。

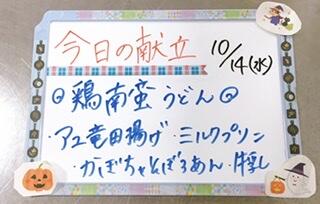

【鶏南蛮うどん(10月14日)】

今日の魚は栃木県産の稚鮎です。

鮎(アユ)は川魚の一種で、カルシウムやミネラル、ビタミンが多く含まれており、骨や内臓まで食べられる魚です。免疫力を向上や、骨を丈夫にしたり、血液をさらさらにする効果があります。

今回は稚鮎を生姜しょうゆ味の竜田揚げにしています。

少し苦みがありますが、栄養が詰まっている証拠なのでぜひ食べてみてください。

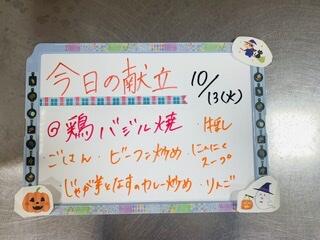

【鶏のバジル焼き(10月13日)】

【10月13日(火曜日)】

今日は鶏のバジル焼きです。バジルはイタリア料理では欠かせないハーブです。飾りだけの野菜と思われがちですが、実は私たちの体に必要な栄養素がたくさん含まれています。

リナロールという栄養素は、ストレス緩和、不安や緊張などによる疲労感を抑えてくれます。神経質になりがちなときや胃腸の不調がある時にも改善が期待できます。また、バジルの香り成分は疲れた体をリラックスさせてくれます。

今日から中間試験です。生徒のみなさんが力を発揮できますように!

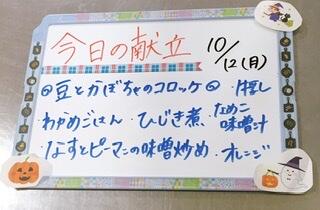

お豆とかぼちゃのコロッケ【10月12日)】

コロッケには北海道産のお豆が4種類入っています。

金時豆、黒豆、大豆、手亡豆(てぼうまめ)です。

手亡豆とは白いんげん豆のことです。

お豆は良質なタンパク質だけでなく、ビタミン、ミネラル、不足しがちな鉄分やカルシウムなどが含まれている栄養価の高い食品の一つです。健康な身体をつくるために積極にとりたいですね。

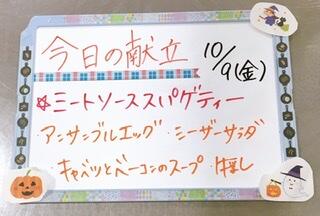

【ミートソーススパゲティ(10月9日)】

ミートソーススパゲティとボロネーゼの違いを知っていますか?

ボロネーゼはイタリアのボローニャという都市が発祥です。

麺は平たく、ソースは赤ワインとトマトをベースに煮込みます。

一方ミートソーススパゲティは日本独特の料理です。

ソースにはケチャップや砂糖など甘みのある調味料を入れて煮込みます。

外国発祥の料理だと思いきや実は日本が発祥だったんですね!!

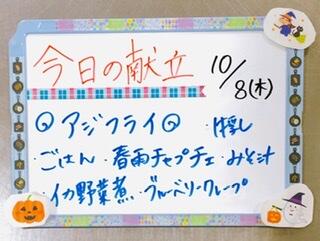

【アジフライ(10月8日)】

からだに良い脂質とされているオメガ3系(DHA・EPA)は近年話題にもなっていますが、アジにはこのオメガが豊富に含まれています。

オメガを摂取するのに推奨されているのがアジやサバといった青魚が代表例です。

お肉やバターなどの脂質は人間の体内でも合成することが可能であり、過剰摂取は健康にも悪影響があるとされています。しかし、オメガ3系の脂質は良い脂質であり、体内で作ることができないので食材から摂取することでしか体内に吸収されません。なので積極的に魚を食べていきたいですね!

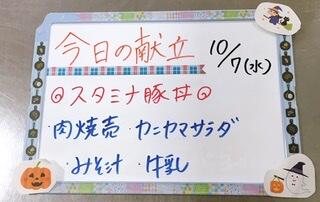

【スタミナ豚丼(10月7日)】

「豚丼」と見たら「ぶたどん」、「とんどん」どちらで読みますか?

ちなみに私は「ぶたどん」と読んでいます。

豚丼には豚こま肉と豚バラ肉の両方を使っています。

特製ソースで味付けしてあり、もりもり食べられます。

大きめの肉焼売はお肉がたっぷり詰まっていて食べ応えがあります。

カニカマサラダはさっぱりした味付けになっています。

夜になると一気に寒くなってきましたね。

たくさん食べて寒さに負けない身体をつくりましょう!

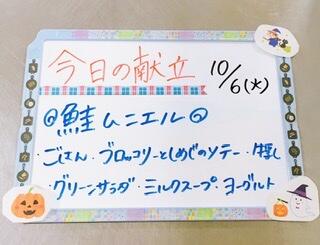

【鮭のムニエル(10月6日)】

身の色が鮮やかな"鮭"は白身の魚に分類されていることを知っていますか?

魚の赤身や白身というのは、身の色のことではなく魚の筋肉の色のことです。

筋肉中の血色素のミオグロビン量により「赤身」「白身」に区分されています。

なぜ鮭の身は赤いかというと、鮭の食べるエサにあります。エサの中に赤身の原因であるアスタキサンチンが存在していて、それが鮭の体内に蓄積されるため、鮭の身は赤くなると言われています。お寿司やさんでもおなじみのサーモンが白身とは驚きですね!

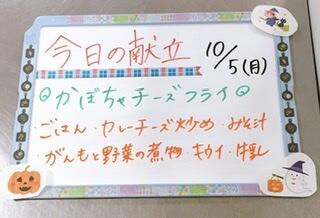

【かぼちゃチーズフライ(10月5日)】

突然ですが「がんも」は何からできているでしょう?

正解は「豆腐」です。豆腐の原料は大豆なので「大豆」でも正解です。

正式名称は「がんもどき」で水気を切った木綿豆腐ににんじんやひじきなどを加えて油で揚げた物です。ちなみに、厚揚げや油揚げも豆腐からできています。

今日の給食では煮物にしました。がんもに味がしみ込んでいておいしいです。

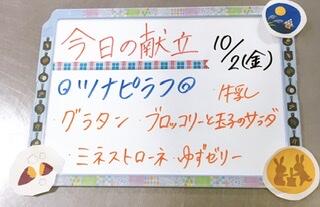

【ツナピラフ(10月2日)】

ツナとシーチキンの違いを知っていますか?

ツナは英語で「tuna」つまりマグロを英語でツナといいます。

ではシーチキンはというと、これは有名なある会社が販売している商品名です。

商品によって違うと思いますが、ツナ缶の中にはマグロだけでなくカツオも入っていたりします。魚が苦手というひともツナなら食べられる人は多いではないでしょうか。

今日の給食ではピラフにしました。ツナの旨みがご飯にもいきわたりおいしいです。

他にもおにぎりの具やサラダ、大根などの煮物にも入れてもおいしいですよ。

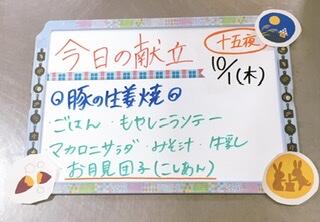

【豚の生姜焼(10月1日)】

今日は十五夜です。十五夜のお供えの定番といえばお月見団子。お月見団子は穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸めて作ったことが始まりといわれています。月に見立てた丸い団子をお供えし、それを食べることで健康と幸せを得られると考えられていたそうです。

十五夜では団子を15個お供えします。並べ方は、下から9個、4個、2個。また、昔は月見団子の大きさを「十五」にちなんで直径一寸五分(約4.5センチ)にしていたそう。かなり大きなお団子ですよね。

給食のお団子はというと、うさぎがこっそりと隠れている可愛らしいこしあん入りのお団子でした。

文章の無断転載は固くお断り

します。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |