文字

背景

行間

今日の給食

【定時制】1月の給食

今月の献立はコチラ→→→1月献立表.pdf

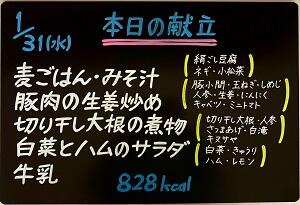

1月31日(水)

今日は、卒業生対象の学年末テスト最終日でした。主菜の豚肉の生姜炒めは、栃木県産の豚肉を使用し、玉ねぎ、しめじ、人参とともに炒めました。豚肉には糖質の代謝を促進するビタミンB₁が豊富に含まれています。また玉ねぎに含まれるアリシンは、ビタミンB₁の吸収率を高めます。ビタミンB₁もアリシンも疲労回復効果があるので、連日のテストでお疲れ気味だった卒業生にとっては、嬉しい給食だったかと思います。

明日は予餞会です。お楽しみバイキングを実施します!

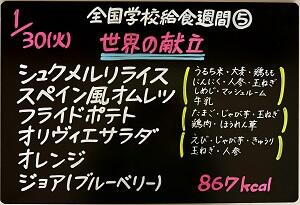

1月30日(火)

今日は全国学校給食週間五日目(最終日)です。今日は世界の献立でした。シュクメルリとは、グリルチキンとにんにくをクリームソースで煮込んだ、伝統的なジョージア料理です。柔らかくて大きな鶏肉と、パンチのきいたにんにくが相性抜群でした。オリヴィエサラダとは、角切り野菜をマヨネーズで和えたロシアのポテトサラダです。約150年前にモスクワのレストランのシェフによって考案された料理で、別名「首都サラダ」と呼ばれ、お正月やお祝いの日に家庭でよく食べられます。

学校給食週間はいかがでしたか。みなさんが普段食べている給食には、安心安全なおいしい給食を届けたいという想いがたくさん込められています。感謝の気持ちを持っていただきましょう。

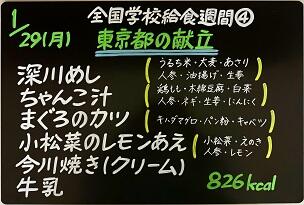

1月29日(月)

全国学校給食週間の四日目です。今日は東京都の献立でした。深川めしは、東京都江東区深川地域発祥の漁師めしです。江戸時代、深川地域の漁師が東京湾でよく採れるあさりを使って炊き込みご飯を作ったのが始まりだそうです。ちゃんこ汁は、鶏肉や野菜をたくさん入れて、力士が食べる「ちゃんこ鍋」のような汁物にしました。小松菜は、江戸時代に江戸川近くの小松川周辺で栽培されたことから、徳川吉宗がこの名を付けたといわれる東京生まれの野菜です。まぐろのカツは、大きなキハダマグロを厨房でひとつひとつ衣付けし、サクッと揚げました。食べ残しが少なく、喫食率も高かったです。

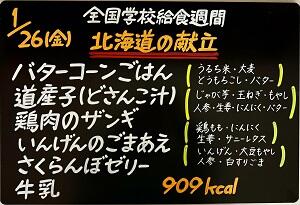

1月26日(金)

全国学校給食週間の三日目です。今日は北海道の献立でした。北海道は豊かな自然に囲まれ、海や畑でたくさんの食材が収穫されます。今日の給食で使用した玉ねぎ、人参、じゃがいも、とうもろこし、いんげんを始め、多くの農産物が全国一位の生産量となっています。「道産子」とはその名の通り「北海道で生まれたもの」という意味があります。道産子汁は、北海道の名産の野菜やみそ、バターを使ってまろやかで濃厚なスープにしました。修学旅行に行った3年生に、北海道で美味しかったものを聞いたところ、朝、自分たちで釣ったイカをその場で捌いてもらって食べた「イカ刺し」と答えてくれました。

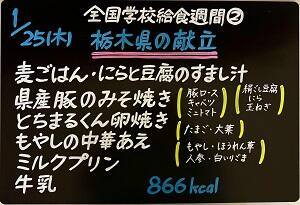

1月25日(木)

全国学校給食週間の二日目です。今日は栃木県の献立でした。主菜の「県産みそ焼き」は、栃木県産の豚ロースに、県産のみそ、酒、みりん、酒などをしっかり漬けて、柔らかく焼き上げました。とちまるくんの焼き印がついた卵焼きは大人気で、全員が持っていき、食べ残しはゼロでした。すまし汁にはたっぷりのニラを、和え物にはもやしを使用しましたが、どちらも栃木県産で、香りがよくとても美味しかったです。喫食率がとても高く、生徒たちも楽しんでくれたようでした。

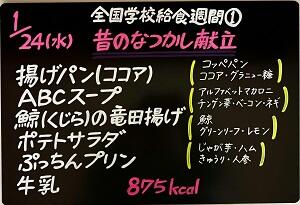

1月24日(水)

本日から1週間は、全国学校給食週間です。一日目の今日は、昔懐かしい給食献立でした。揚げパンが給食のメニューに登場するようになったのは昭和27年頃。大田区の小学校に勤務していた調理師が『固くなったパンをどうやったら子どもたちに美味しく食べてもらえるか』と考え、揚げパンを作って病気で学校を休んだ児童の家に届けさせたことが始まりだそうです。

そして主菜は、昭和30年~40年代頃の学校給食のエース、鯨の竜田揚げでした。当時の日本は捕鯨大国で、安価で栄養価の高い鯨肉は、子どもたちには欠かせない栄養源だったそうです。今日はほとんどの生徒が初体験で、少量を持っていく生徒が多かったのですが、良い食体験になりました。

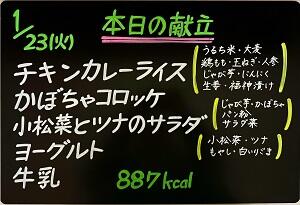

1月23日(火)

今日は人気のカレーライスでした。大盛りを持っていく生徒がたくさんいました。副菜はかぼちゃコロッケでした。かぼちゃは「冬至に食べると病気にならない」と言われるほど、栄養価の高い野菜です。ビタミンACE(エース)と呼ばれる抗酸化作用の強いビタミンが豊富に含まれています。ACEを一緒に摂取する相乗効果によって、美肌効果も期待できます。ただし、糖質が他の野菜に比べて高めなので、食べすぎに注意しましょう。

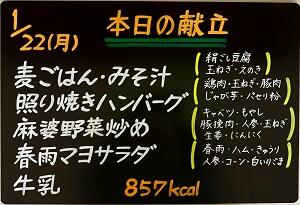

1月22日(月)

照り焼きハンバーグは、醤油、砂糖、みりん、水、片栗粉を煮詰めて、蒸し焼きにしたハンバーグの上からかけました。人気のハンバーグに生徒好みの甘めのソースで、多くの生徒が完食していきました。麻婆野菜炒めは、大ぶりに切ったキャベツが挽肉と絡んで、山椒の香りがよく、ごはんがすすむおかずだったと好評でした。

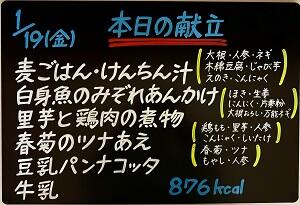

1月19日(金)

主菜には「ホキ」を使用しました。甘めのおろしソースが好評でしたが、ホキ自体にも醤油、酒、生姜、にんにくなどで下味をつけて揚げたので、旨味たっぷりでした。和え物で使用した春菊は、冬が旬の野菜です。その独特の香りには胃腸の調子を整える効果もあるといわれています。また抗酸化作用が強いβ-カロテン、ビタミンやミネラルも豊富で、栄養満点の野菜です。喫食率は低めでしたが、食べ残しはとても少なかったです。

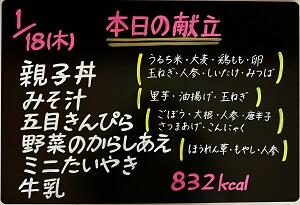

1月18日(木)

今日は生徒から「うるち米ってなんですか?」と質問がありました。お米は「うるち米」と「もち米」の大きく2種類に分けられます。うるち米は普段私たちが食べているご飯のこと。もち米は名前の通り「もち」にするためのお米です。うるち米は、きりたんぽや五平餅に使われたり、上新粉に加工されたりします。上新粉はコシが強いので、柏餅や草餅など、和菓子作りによく使われます。ちなみに「日本酒」の原料にもうるち米が使われていますが、これは食用ではなく、日本酒づくりを目的に作られた「酒造好適米」と呼ばれるお米を使って作られています。

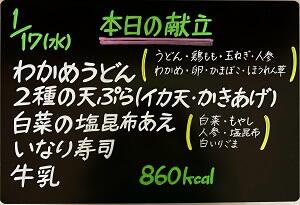

1月17日(火)

今日のメインはわかめうどんでした。うどんのスープには鶏肉、玉ねぎ、人参を入れたので、お肉と野菜のだしがしっかり出ているとても美味しいスープでした。別皿のトッピングとして、たっぷりのわかめ、かまぼこ、ほうれん草、ゆで卵を付けました。わかめには食物繊維やカルシウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。その他、いか天、かきあげの2種の天ぷらも付き、とても豪華なうどんになりました。

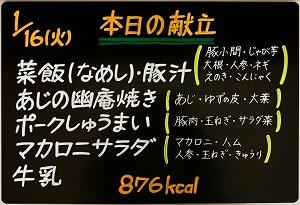

1月16日(火)

幽庵焼きとは、「幽庵地」とよばれている漬けダレに魚を漬けてから焼いた料理のことをいいます。幽庵地とは、酒、醤油、みりんを同じ分量で合わせ、そこへ柚子やすだち、かぼすといった柑橘類を加えた漬けダレのことです。柑橘系の香りがよく、さわやかな風味を味わえるのが特徴で、アジのほかにも鮭やさわら、ぶりや鯛などでも美味しくいただけます。

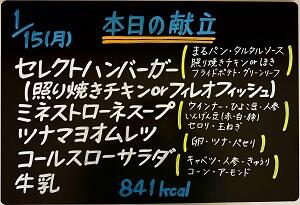

1月15日(月)

今日はパンに挟む主菜を「照り焼きチキン」と「フィッシュフライ」の2つから選んでもらいました。事前に希望調査を行わずに実施しましたが、ほぼ同じくらいの人気でした(写真の左がチキン、右がフィッシュ)。ミネストローネスープは、角切りの野菜や具材の旨みをしっかり感じられて、大変満足感がありました。生徒にあまり好まれない豆類ですが、オイルを使用したスープにすることで美味しく食べることができます。

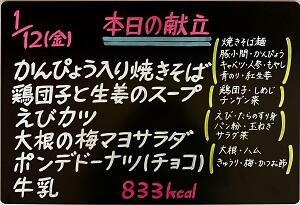

1月12日(金)

今日はいつも人気の焼きそばに、県産のかんぴょうを入れました。かんぴょうの食感と風味を感じられるひと皿で、食べ残しもほとんどなく好評でした。栃木県は国産かんぴょうの9割以上を生産する日本一の産地です。主に巻き寿司でお馴染みですが、今日のように焼きそばに入れたり、みそ汁の具やサラダ、煮物などでも存在感を発揮する万能食材です。食物繊維やカリウムが豊富に含まれています。

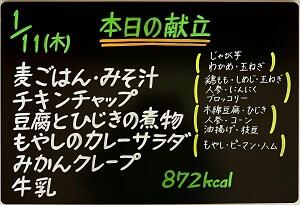

1月11日(木)

チキンチャップは、豚肉と野菜をケチャップとウスターソースで煮詰めて酸味を飛ばし、甘めの味付けに仕上げました。付け合わせのブロッコリーとも相性抜群でした。もやしのカレーサラダは、鮮やかな黄色が食欲をそそります。和える際にもカレー粉を使用しましたが、茹でる際の湯の中にもカレー粉を少量入れることで、もやしが黄色に色づき、出来上がりがよりきれいになります。

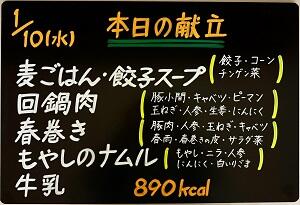

1月10日(水)

今日の主菜は回鍋肉でした。野菜を大きめに切り、彩りと食感を楽しめる一皿にしました。人気の主菜で、食べ残しはほとんどありませんでした。日本の回鍋肉は、薄切りの豚肉とキャベツを使用した甘辛い味付けが一般的ですが、本場中国では、豚の塊を厚めに切り、キャベツではなく葉ニンニクを使って、辛みが強い回鍋肉が主流のようです。機会があれば食べてみたいものですね。

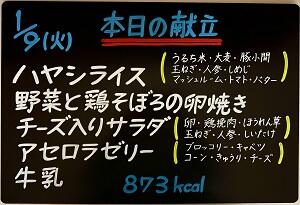

1月9日(火)

今日から3学期のスタートです。ハヤシライスは、たっぷり入れたトマトの酸味がきいていて、コクがありながらもさっぱりといただけました。手作りの卵焼きは、ぎっしりと野菜が詰まっていて、鶏そぼろの旨みが美味しいひと皿でした。始業式ということでたくさんの生徒が食べに来て、食べ残しもほとんどありませんでした。

今年は暖かいお正月でしたが、これからどんどん寒くなっていきます。給食をしっかり食べて免疫力を上げ、今月も健康に過ごしましょう!

【定時制】12月の給食

今月の献立はコチラ→→→12月献立表.pdf

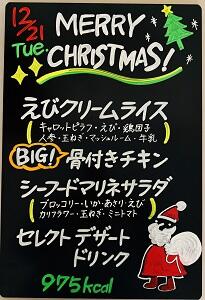

12月21日(木)

今日は少し早めのクリスマスメニューでした。えびクリームライスは、優しい味のキャロットピラフに、大きなえびがたくさん入ったクリーミーなホワイトソースをかけました。BIGなローストチキンは、特製の調味液にチキンを漬け込み、厨房でゆっくりじっくり焼き上げました。生徒たちが嬉しそうにチキンにかぶりつく姿が印象的でした。デザートとドリンクは好きなものを選んでもらいましたが、デザートはチョコケーキが、ドリンクはコーヒー牛乳が人気でした。2学期最後の給食は、クリスマスソングを流しながらの楽しい給食となりました。

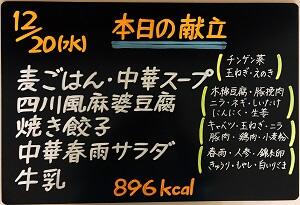

12月20日(水)

四川風麻婆豆腐は、豆板醤や甜麺醤など多くの中華調味料を使用して仕上げました。辛口でコク深く、たっぷり入れた花椒や山椒の「シビレ」が効いた本格的な味付けでした。春雨サラダは、今日はお酢を効かせて中華風に仕上げましたが、マヨネーズ風味やごま風味にしたり、少しマスタードを入れたり、またナンプラーを入れてタイ風にしたりと、アレンジ自在の料理です。好みの味を見つけて、自分だけのサラダを作ってみるのも楽しいですね。

12月19日(火)

今日のメインは、太めのもちもち麺とアツアツのスープが嬉しい「ほうとう」でした。かぼちゃ、白菜、大根、里芋、しめじなどの冬のお野菜をたっぷり入れました。副菜は、今が旬のあんこうを使用しました。インパクトのある見た目でおなじみのあんこうですが、あっさりとした白身魚のような上品な味わいで、高級魚として扱われています。今日はそんなあんこうのふわっとした食感を存分に味わえる唐揚げにしました。今日は喫食率が高く、みんな楽しそうに食べていました。

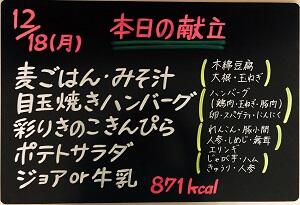

12月18日(月)

今日は生徒たちが大好きなハンバーグでした。ふわっとしたハンバーグにとろりとした目玉焼きを乗せました。きんぴらには、舞茸、しめじ、エリンギ、れんこん、豚肉、人参を入れました。きのこはしっかり炒め煮をして、旨味と風味を引き出しました。様々な種類のきのこを組み合わせることで、香りや食感がより豊かな一皿になります。安価で栄養価の高いきのこを家庭で調理する際は、なるべく洗わずに使用しましょう。洗うと食感が悪くなり、風味や香りが損なわれてしまいます。

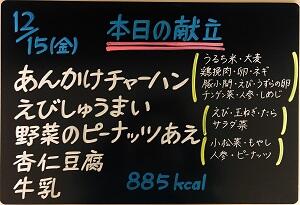

12月15日(金)

今日のメインはあんかけチャーハンでした。アツアツで具沢山の中華あんをシンプルな卵チャーハンにかけました。とろっとした餡をかけるとさらりと食べられてしまうので、普段は主食をあまり食べない生徒も今日はしっかりと食べていきました。今年の給食も残すところあと4回です。寒さに負けない体を作るために、しっかりと給食を食べて、体の中から元気に過ごしましょう!

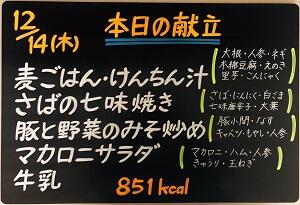

12月14日(木)

さばの七味焼きは、七味唐辛子と白いりごまをたっぷりかけて焼き上げました。漬け込む際には、醤油やお酒だけでなく、にんにくとごま油を使用したので、スタミナたっぷりでした。けんちん汁は7種の具材が入っていてそれだけで満足感があり、今日のような寒い日にはとても嬉しい一品でした。

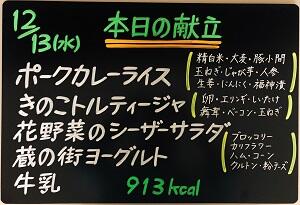

12月13日(水)

「トルティージャ」はスペイン料理における卵料理のことで、具材を炒めてから卵に混ぜて焼いたオムレツのことをいいます。具材に決まりはありませんが、今日のトルティージャには、卵50gに対してきのこ(エリンギ、舞茸、しいたけ)も約50g、さらにベーコンとたまねぎを入れました。きのこの香りと食感を存分に楽しめる一皿でした。サラダは、花野菜のブロッコリーとカリフラワー、コーンとハムを入れて彩りよく仕上げました。

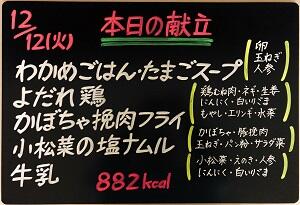

12月12日(月)

よだれ鶏は中国四川地方の料理で、この料理のことを思い出すだけでよだれが出るほど美味しい、ということからこの名がついたといわれています。もやし、水菜、エリンギを塩こしょうで炒め、その上にしっとりと蒸しあげた鶏胸肉をのせました。さらにその上から豆板醤をアクセントにした甘辛のネギソースをかけました。わかめごはんは毎回人気があり、いつもはあまり主食を食べない生徒も、今日はしっかりと食べていきました。

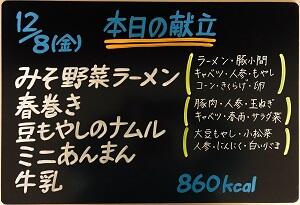

12月8日(金)

長いテスト期間が終わり、今日は1週間ぶりの給食でした。みそ野菜ラーメンは、6種の野菜をスープの中に入れ、ゆで卵をトッピングしました。旨味たっぷり&ボリューム満点で、大盛りを持っていく生徒がたくさんいました。今日のような寒い日は、アツアツのみそラーメンが身体に染みわたりますね。ナムルに使用した大豆もやしは、大豆から発芽させたもやしで、大豆イソフラボンが豊富に含まれているなど、栄養価の高い野菜です。

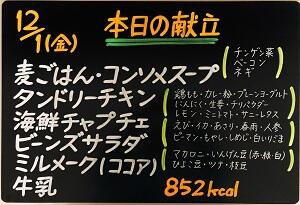

12月1日(金)

早いもので今日から12月です。タンドリーチキンは、ケチャップ、プレーンヨーグルト、カレー粉、チリパウダーなどたくさんの調味料を鶏肉に揉み込んで、オーブンで焼き上げました。ヨーグルトの乳酸菌効果で鶏肉はしっとりと柔らかく、スパイシーでご飯がすすむ味付けでした。ビーンズサラダは、苦手な生徒が多い豆類をツナ、マカロニと一緒に和えることで食べやすくなりました。全体的に食べ残しがとても少なかったです。

【定時制】11月の給食

今月の献立はこちら→→→11月献立表.pdf

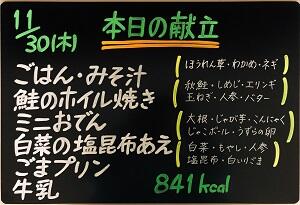

11月30日(木)

鮭のホイル焼きは、秋鮭、エリンギ、しめじ、玉ねぎ、人参を1つ1つ丁寧にホイルで包んで蒸し焼きにしました。ホイルを開けた瞬間、きのことバター醤油の香りが広がって、とても美味しかったです。ミニおでんは、じゃがいもや練り物のだしがしっかり出ていて、あっさり味なのにコクがあり、残した生徒はほとんどいませんでした。

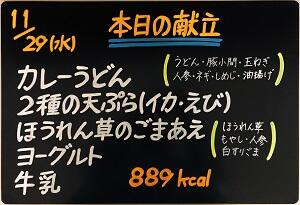

11月29日(水)

今日のメインは、人気のカレーうどんでした。給食の時間の前から、外までカレーのいい匂いがして、食欲をそそられました。たっぷりの野菜と豚肉が入ったとろとろのカレースープは、コクと旨みがたっぷりでした。副菜はえび天とイカ天で、少し豪華な一皿でした。カレースープにつけながら、生徒たちは喜んで食べてくれました。今日のヨーグルトは栃木県牛乳普及協会様より無償提供されたものです。すっきりとした甘さでとても美味しかったです。

11月28日(火)

かきたま汁には、卵、絹ごし豆腐、玉ねぎ、えのきを入れました。具沢山で優しい味で、体が温まりました。和え物は、千切りにした生姜が爽やかに香り、さっぱりとした風味で美味しく食べられました。主菜はさばの味噌煮でした。さばの味噌煮は、肉料理に匹敵するほどの人気を誇ります。いつもより少し小ぶりのさばでしたが、みんな楽しみにしてくれていて、用意したご飯はほぼ空っぽになりました。

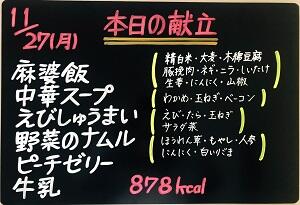

11月27日(月)

今日のメインは麻婆飯(マーボーハン)でした。ほかほかのごはんに麻婆豆腐をかけて、食べやすい丼にしました。中華の調味料をたくさん入れたので、味にコクと深みがあり、山椒の香りが立っている大人の味でしたが、見た目よりも食べやすい辛さで食べ残しはほとんどありませんでした。ピーチゼリーは手作りでしたが、手作りゼリー特有の少し硬めの食感が好きという生徒がいて、楽しみにしてくれていたようでした。

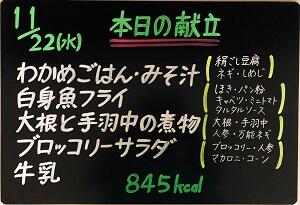

11月22日(水)

煮物に入れた「手羽中」は、手羽先の先端を取り除いたものです。よく動かす部位なので肉質は引き締まっており、旨味があります。味が染みてホロホロで美味しかったと好評でした。ちなみに「手羽先」は腕から羽の先端の部分まで。昔は見向きもされなかった部位のようですが、そんな手羽先を活かそうという工夫から、最近は名古屋名物の唐揚げとして人気になり、知られるようになりました。その手羽先とむねをつなぐ部分が「手羽元」。脂肪が少なくボリュームがあり、煮込み料理にするとお肉の美味しさと骨からでるダシの旨みを楽しめます。

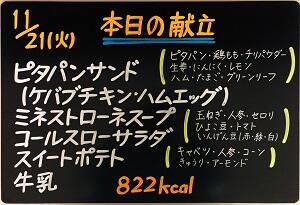

11月21日(火)

ピタパンは平たい円形のパンで、焼くとぷっくりと膨らみ、半分に切るとポケットのようになるのが特徴です。そこに今日はケバブチキンとハムエッグを各自で挟んで食べました。ケバブチキンは、マヨネーズとケチャップで作るオーロラソースに、チリパウダーやにんにくを入れて調味しました。「ピタパン楽しみにしていました!」という生徒もいて、みんな楽しんで食べていました。ミネストローネは、4種類のお豆やセロリなどを入れ、トマトの酸味を活かしたさっぱり味のスープに仕上げました。

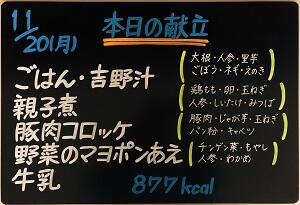

11月20日(月)

今日の汁ものは吉野汁でした。奈良県の吉野山が葛の産地であることから、葛粉を用いた煮物を「吉野煮」、汁ものを「吉野汁」とよびます。葛粉は高価なため、給食では片栗粉で代用しました。冷めにくく身体がぽかぽか温まって、寒い日にぴったりの料理です。主菜は親子煮でした。自宅で作るようなとろとろの親子煮を大量調理で作るのは難しいのですが、調理師さんが火加減や水分量を調整して、美味しく作ってくれました。

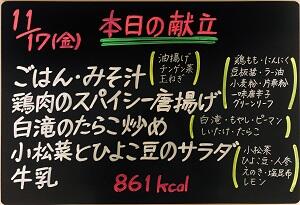

11月17日(金)

『スパイシー唐揚げ』と『白滝のたらこ炒め』は新メニューでした。唐揚げは、下味に胡椒、豆板醤、ラー油などの香辛料を揉み込み、揚げる際にまぶす片栗粉にも一味唐辛子を加えました。スパイシーと名付けたからには辛く!と思い、ギリギリまで攻めた辛さに仕上げましたが、食べ残しはまったく無く「いつものよりこっちのほうが好き」「これからも頻繁にだしてほしい」という意見がたくさんあがりました。白滝のたらこ炒めは、たらこのぷちぷち感が楽しいおかずでした。

11月16日(木)

ミートソーススパゲティは、豚挽肉:大豆:玉ねぎが、1:1:1で入っていて、不足しがちな豆を美味しく補うことができました。通常のミートソースよりもあっさりとした風味ではありますが、コクがありとても美味しかったです。野菜スープは、ごぼうときのこの旨みをしっかり感じられる具沢山のスープでした。ほうれん草のサラダには、栃木県産のフレッシュなほうれん草をたくさん使用しました。

11月15日(水)

ぶりの照り焼きは、魚料理の中でも人気の高いメニューです。脂がのった肉厚のぶりは、ほぐれるように柔らかく、きれいな照りがでていて、とても美味しかったです。手作り水ようかんは、海藻由来のカラギーナン(アガー)を使用しました。早く柔らかく、きれいに仕上がり、扱いやすいゲル化剤です。つるんとした食感とこしあんの甘さがちょうどよく、今日のメニューの締めにぴったりでした。

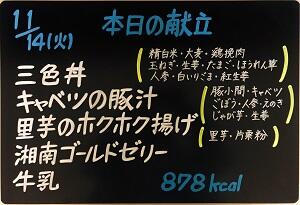

11月14日(火)

三色丼は鶏そぼろ、炒り卵、ほうれん草と人参の和え物をのせました。三色丼は彩りだけでなく栄養バランスもよいので、これだけでも満足度の高いひと皿になります。一方で、丼物はご飯の量が多くなって食べすぎたり、早食いになる傾向になるため、よく噛んでなるべくゆっくり食べることが大切です。里芋のほくほく揚げは、和風の味付けで一度里芋を煮て味を染みこませた後、煮汁をきって片栗粉をつけて揚げました。新しい食感でとても好評でした。

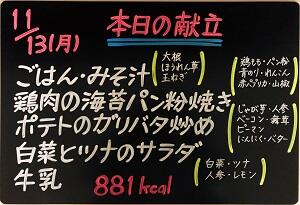

11月13日(月)

鶏肉の海苔パン粉焼きは、パン粉、青海苔、オリーブオイル、コンソメをよく混ぜ、マヨネーズを塗った鶏もも肉の上に乗せて、こんがりと焼き上げました。しっとりと柔らかく、とても美味しかったと好評でした。付け合わせは、乱切りのれんこんと赤パプリカを素揚げし、熱いうちに山椒、黒胡椒、塩をまぶしました。山椒の香りがよく、とても上品な和の付け合わせになりました。

11月10日(金)

今日は定時制ということで、お祭り風のメニューを提供しました。焼きそばは、素揚げしたほくほくのじゃがいもがアクセントになり、いつもの焼きそばよりボリュームがあって美味しかったと好評でした。多くの生徒が大盛りを持っていきました。アーモンドサラダはレモン醤油で和えてさっぱりと仕上げました。また、いかのピリ辛焼き、ピザまん、ごま団子も人気で、全体的に食べ残しも少なく、みんなとても楽しそうに食べていました。

11月9日(木)

照り焼きハンバーグは、醤油、砂糖、みりん、水、片栗粉を煮詰めて、蒸し焼きにしたハンバーグと絡めました。生徒好みの甘めのソースになり、とても美味しかったと好評でした。副菜の炒め物は彩りがよく、見た目でも楽しめました。ピーマンとなすによく合うみそ味に仕上げ、豆板醤をアクセントにしたご飯がすすむ味付けでした。今日は、スープにもたくさんのお野菜を入れて、計21品目の食材を使用しました。

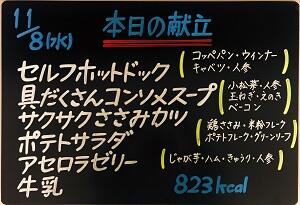

11月8日(水)

今日11月8日は、118の組み合わせで『いい歯の日』でした。歯の健康を保つためには、食事の中でよく噛むことが大切になります。そのため、今日は歯とあごをよく使う給食にしました。セルフホットドッグは、ロングウインナーとたっぷりのキャベツソテーを各自で挟み、大きく口を開けないと食べられないほどのボリュームでした。汁物は具だくさんで、副菜のささみカツも噛み応えのあるひと皿でした。「よく噛んだから食べるのに時間がかかった」「あごが疲れた」という生徒の声が聞こえました。

11月7日(火)

アクアパッツア(「アクア=水」「パッツア=暴れる」)の語源は、漁師が揺れる船の上で作っていたからとも、水がグツグツ煮える様子からとも言われています。魚介類を水、トマト、白ワイン、にんにく、オリーブオイルで煮込む料理のことを言います。給食では、助宗だらとミニトマトを一緒に蒸し、たっぷりのあさりをじっくりと煮込んだコンソメスープをかけました。素材の風味を活かす味付けで、バターライスとの相性抜群でした。全体的に彩りがよく、食べ残しがとても少なかったです。

11月6日(月)

今日のメインは、野菜たっぷりのけんちんうどんでした。麺類はいつも人気で、今日も大盛りを持っていく生徒がたくさんいて、食べ残しもほとんどありませんでした。副菜は、香川県をはじめ関西地方では定番の天ぷら、かしわ天でした。いろいろな作り方がありますが、今日は醬油ベースで生姜を効かせた下味に肉を漬け、てんぷら粉を絡めて揚げました。デザートは、鉄分補給に役立つ体内吸収の良い「ヘム鉄」が強化されたワッフルでした。コーヒー風味のスポンジ生地とマロンクリームが美味しかったと好評でした。

11月2日(木)

トマトチキンカレーは、じゃがいもや人参などの具材を大きめに切り、たっぷりのトマト缶とプレーンヨーグルト、牛乳、バターを使用しました。トマトとヨーグルトの酸味で後味がスッキリし、辛みを感じつつもまろやかな味わいに仕上がりました。サラダにはマロニーを使用しました。マロニーは、じゃがいもでんぷんとコーンスターチを主原料にしています。ちなみに春雨は、緑豆やえんどう豆、じゃが芋やさつまいも等のでんぷんを原料にしています。

11月1日(水)

主菜はぶりフライでした。先月提供した「イナダ」はぶりの若魚になります。ぶりフライは既製品を使用しましたが、国産のぶりの旨味がしっかり感じられる、とても美味しい味付けでした。副菜は、定番の煮物!鶏肉と里芋の煮物でした。鶏肉の旨味が里芋に染み込み、とても美味しかったです。ねっとりとした里芋の食感を楽しみました。これから旬を迎える白菜をたっぷり使用したサラダは、マヨネーズ、醤油、レモン汁で調味し、さっぱり味に仕上げました。

【定時制】10月の給食

今月の献立はコチラ→→→10月献立表.pdf

10月31日(火)

今日はハロウィンメニューでした。メイン料理は、大きなえびをたくさん入れたトマトのクリームパスタでした。えびの風味とトマトの酸味を活かしつつ、牛乳とバターでクリーミーに仕上げました。大盛りを持っていく生徒が多く、とても好評でした。紫キャベツのサラダには切り干し大根を入れて、お酢とマヨネーズでさっぱりと和えました。食堂の入り口に置いた黒板もハロウィン仕様にし、給食中はハロウィンソングを流して、みんなで楽しみました。

10月30日(月)

秋の豚汁には、さつまいもやごぼう、しめじやえのきなど、秋の食材をたくさん使用しました。さつまいもの優しい甘さを堪能できるひと皿でした。鮭の山椒焼きは、脂がのった銀鮭を醤油・酒・みりんに漬け込み、黒胡椒とたっぷりの粉山椒をかけて焼き上げました。ピリリと辛い大人の味でしたが、食べ残しも少なく、とても好評でした。ゆばの和えものはシャキシャキの小松菜と柔らかいゆばがよく合い、とても美味しかったです。

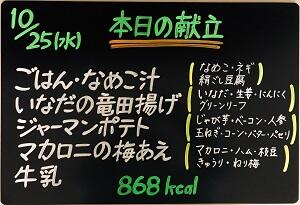

10月25日(火)

今日の主菜で使用した「イナダ」は出生魚です。地方によって呼び名は変わりますが、体長が小さい順に、ワカシ(ツバス)→イナダ(ハマチ)→ワラサ(メジロ)→ブリとなります。イナダは漢字で魚偏に「秋」と書き、この漢字が示す通り、イナダの旬は夏から秋にかけてと言われています。冬が旬であるブリよりも早い時期から出回っています。またブリに比べて脂分が少なくあっさりとした味わいなので、和洋中さまざまな料理に合います。今日はカラッと竜田揚げにしました。

10月24日(月)

米粉は小麦粉よりももっちり感のあるでん粉を多く含むため、もちもちした食感になります。また、水分を吸収するのでしっとりとしています。小麦粉のパンより膨らみにくいため、小麦粉のパンと同じ重さでも小さく感じますが、腹持ちがよいのが特徴です。かぼちゃのポタージュは、かぼちゃの旨みを存分に感じられ、ぽかぽかと温まってとても美味しかったと好評でした。ペンネアラビアータは、ニンニクとベーコンの旨みをじっくりと引き出したトマトソースに、ピリッと唐辛子の辛みを加えました。

10月20日(金)

モロのピザ焼きは、ふっくらとしたモロに、トマトソース、チーズ、ミニトマトやピーマンが乗って、見た目でも楽しめる一皿でした。デリ風の根菜サラダは、さつまいも、かぼちゃ、れんこんをオーブンで焼き、ボイルしたブロッコリーとお豆を合わせました。旬の巨峰もとても美味しかったです。今日は全体的に彩りがよく、30品目以上の食材を使用しました。

また、今日は今年度3回目の「給食試食会」があり、保護者の方々が給食を体験してくださいました。また企画したいと思っておりますので、本日都合が合わなかった保護者の皆様、ぜひ次の機会にいらしてください。

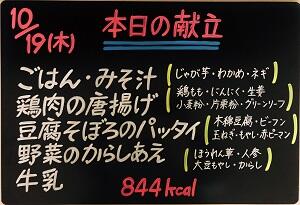

10月19日(木)

今日の主菜は鶏の唐揚げでした。ジューシーでとても美味しく、食べ残しはほとんどありませんでした。パッタイとは、米粉で作った麺と具材を、ナンプラーやタマリンドといったアジアの調味料などで甘酸っぱく味付けしたタイ風の焼きそばのことをいいます。エスニックな香りが特徴的な料理ですが、給食ではオイスターソースや醤油、レモン汁を使用して、食べやすい一皿にしました。からしあえには、ほうれん草、大豆もやし、人参を入れました。ピリッとした辛さが野菜の美味しさを引き立てます。

10月18日(水)

焼き魚の一つに「西京焼き(西京漬け)」がありますが、西京焼きは、西京味噌に酒、みりん、砂糖などを加えた漬け床に、魚の切り身を漬けて作ります。長く漬ける必要があり厨房での手作りは難しいので、今日は西京風の下味(味噌、砂糖、マヨネーズ)を魚に塗り、上からパン粉をのせて焼き上げました。すまし汁には、ほうれん草、豆腐、えのき、玉ねぎを入れて、優しい味に仕上げました。

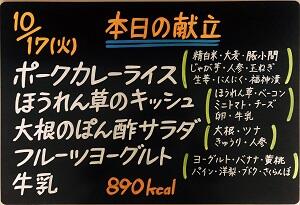

10月17日(火)

毎月人気のカレーライス。今日はゴロゴロ野菜を入れたポークカレーでした。副菜の「キッシュ」とは、甘い食材を使わずに作る「おかずケーキ」のような焼き物で、ケークサレやミートパイとも近い食べ物です。生クリームやパイ生地を使用することが多いですが、今日は卵、牛乳、チーズ、コンソメ、マヨネーズをよく混ぜて、耐熱カップに流し込み、具をトッピングしてオーブンで焼き上げました。ほうれん草をたっぷり入れましたが、普段、青野菜をあまり好まない生徒たちもみんな完食してくれました。

10月16日(月)

四川風麻婆豆腐は、豆板醤や甜麺醤など多くの調味料を使用して仕上げました。辛口でコク深く、山椒の香りが豊かで本格的な味付けでした。ご飯を大盛りにして、あっという間に食べてしまう生徒が何人もいました。ナムルには、たくさんのピーマンを使用しました。ピーマンの中で最も特筆すべき栄養素はなんといってもビタミンC。通常は加熱すると壊れやすいビタミンCですが、ピーマンのビタミンCは加熱しても壊れにくく、効率よく摂取できるという嬉しい特徴があります。

10月13日(金)

今日は1週間ぶりの給食でした。主菜はアジフライ。とても肉厚で、外はサクッと中はふっくらと揚がっていました。お魚のフライといえば、サーモンフライや白身魚フライなど色々ありますが、アジフライは「背開き」のものが多くみられますよね。その理由は、アジやキスなどのお魚は小型が多いため、開くことで大きく感じさせるというのが一番の目的だそうです。また、尾を残しているので揚げ物に向いている、見た目がよい、小さい魚でも微妙な小骨などが気にならない、などの理由もあるそうです。

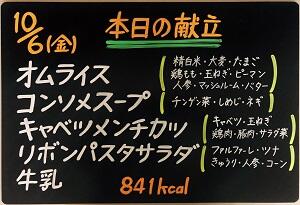

10月6日(金)

今日の給食は、オムライスでした。チキンライスは鶏肉の旨みを活かし、ピーマンなどの野菜をたくさん入れました。余分な水分をしっかり飛ばして炒めることで、ベチャっとせずパラパラのチキンライスに仕上がります。上にのった卵との相性もよく、今日も大人気で食べ残しがとても少なかったです。サラダには、ファルファッレという蝶々のようなリボン型のパスタを使用しました。明日から三連休、さらに中間テストを挟むので、次回の給食は13日の金曜日です。

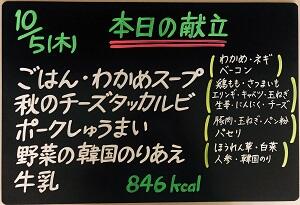

10月5日(木)

秋のチーズタッカルビは、コチュジャン、豆板醤、七味唐辛子などを合わせた特製だれに鶏肉を漬け込み、甘辛に調味しました。焼く際は、アルミカップの上に炒めた野菜、その上に鶏肉、さつまいも、チーズをのせて焼き上げました。エリンギやさつまいもなど秋の味覚を楽しめるひと皿で、生徒たちも残さず食べてくれました。韓国のりあえは、韓国のりの塩気を活かし、中華スープの素、醤油、ごま油を少し加えて塩分控えめに仕上げました。

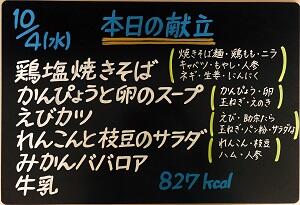

10月4日(水)

今日のメインは鶏塩焼きそばでした。生姜とにんにく、ニラとネギの香りを効かせて、中華ベースのあっさり塩味に仕上げました。いつものソース味より好きだった!という声もあり、みんなよく食べてくれました。日本のご当地グルメとして「富士宮やきそば」や「横手やきそば」「ひるぜん焼そば」などが有名ですが、実はここ真岡市も『真岡市やきそばマップ』があるほど焼きそば作りが盛んな地域です。ぜひいろいろな焼きそばを食べて、一番好きな味を見つけてみましょう。

10月3日(火)

今日の主菜は人気のハンバーグでした。最近は喫食率が低下気味でしたが、たくさんの生徒が食べに来てくれました。えびとポテトの塩炒めは、素揚げしたじゃがいも、ぷりぷりのえび、ブロッコリー、人参を炒め、コンソメと数種類のハーブを使用して味をととのえました。副菜の和えものは、野菜の甘みとレモンの酸味が相性ばっちりです。さっぱりと爽やかなので、箸休めにも最適です。

10月2日(月)

さばのカレー竜田揚げは、脂がのった肉厚のさばを使用しました。カレーの風味が食欲をそそり、皮がパリパリで食感がよく、脂が乗っていてとてもジューシーでした。スタミナ納豆は、鳥取県発祥の給食定番メニューです。鶏ひき肉、にんにく、生姜をごま油で炒めて調味し、よく冷ましたあとに納豆と合わせました。隠し味のタバスコがアクセントになっていて、とてもごはんがすすむおかずです。早いもので今日から10月の給食です。食欲の秋ということで、生徒の皆さんにはたくさん食べてもらえたら嬉しいです。

【定時制】9月の給食

今月の献立はコチラ→→→9月献立表.pdf

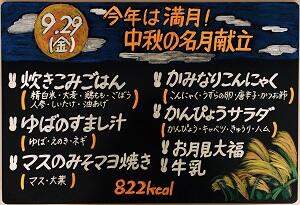

9月29日(金)

本日は中秋の名月献立でした。収穫した作物に感謝する日でもあるので、栃木県の名産を使用した献立にしました。かみなりこんにゃくは、炒めるときに「バリバリ」という雷のような音が出ることが名前の由来とされています。よく雷が鳴る栃木県にちなんで提供しました。

今年は中秋の名月に満月が重なり、最も月が満ちた状態の名月を見ることができます。時間によっては少し雲がありそうですが、今夜は夜空を見上げて、お月見を楽しみましょう。

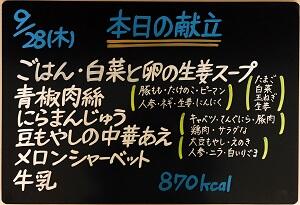

9月28日(木)

今日は中華メニューでした。青椒肉絲は、シャキっとした野菜の食感を大切にし、ピーマンと人参の鮮やかな色が残るよう、火入れを工夫しました。デザートはかわいいメロン型の容器に入った、メロンシャーベットでした。先生方だけではなく、生徒たちが何人も「懐かしい~!」と言っていました。メロンシャーベットを作っているのは、本社が宇都宮市、工場がさくら市にある『フタバ食品』さんです。全国的にも有名ですが、栃木県民にとっては特に慣れ親しんだデザートなのかもしれませんね。今日は暑い日だったので、大人気でした。

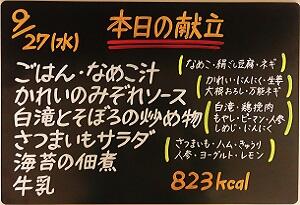

9月27日(水)

本日のカレイは「あぶらカレイ」を使用しました。加熱しても身が柔らかいままなので、とても食べやすくて美味しいお魚です。ただ、その名の通り脂が多いので、手作りの大根おろしソースにお酢を入れて、さっぱり食べられるように工夫しました。さつまいもサラダは彩りがよく、さつまいもの甘さを楽しめるひと皿でした。少量のマヨネーズと加糖ヨーグルト、レモン汁で和えたため、カロリーオフで美味しく食べられました。海苔の佃煮があったためか、ごはんの食べ残しはまったくありませんでした。

9月26日(火)

豚肉の生姜炒めは、栃木県産の豚小間肉を使用し、玉ねぎ、しめじ、人参とともに炒めました。玉ねぎにはアリシンが豊富に含まれています。先週の木曜日の給食にて「糖質+ビタミンB₁+アリシン」は夏バテに効果的であることを紹介しましたが、今日もまさにその組み合わせの主菜でした。炒り豆腐にはほうれん草をはじめ、たくさんの野菜を入れました。それぞれの旨味が豆腐にじんわりと染みて、彩りもよく、ごはんがすすみました。

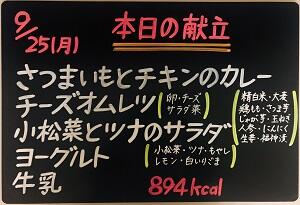

9月25日(月)

今日のメインは、さつまいも入りのチキンカレーでした。辛めのカレーとさつまいもの自然な甘さがよく合っていて、いつものカレーより美味しかった!と好評でした。さつまいもには豊富な食物繊維が含まれており、さらに「ヤラピン」という成分が排泄を助け、便秘を防いでくれます。ビタミンCもみかんに匹敵するほど豊富なうえ、加熱しても壊れにくい形で含まれています。さつまいもは、秋から冬にかけてどんどん美味しくなります。焼き芋として素材の味をそのまま楽しんだり、調理をして大学芋やスイートポテトにしたり、ごはんに混ぜたりと、この秋はさつまいもを満喫したいですね。

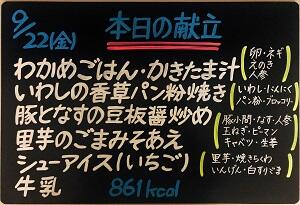

9月22日(金)

副菜は「豆板醤」を使用した炒め物でした。豆板醤は、そら豆に塩、赤唐辛子、こうじなどを加えて発酵させた中国・四川地方の唐辛子味噌です。給食では麻婆豆腐や回鍋肉などにいつも使用しています。辛さや旨味だけでなく、鮮やかな赤い色合いが食欲をそそるので、中華料理には欠かせない調味料です。今日は、素揚げしたなすと豚肉、そして大きめに切った五種類の野菜とともに炒めました。なすを使用したおかずは余りがちですが、今日の炒め物は好評で、食べ残しはほとんどありませんでした。

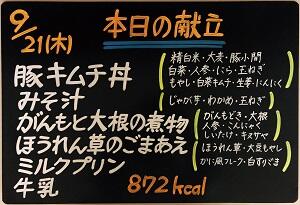

9月21日(木)

今日のメインは豚キムチ丼でした。白菜、もやし、玉ねぎを中心に、豚肉の3倍の量の野菜を使用し、野菜メインの食べごたえのあるおかずに仕上げました。豚肉に含まれるビタミンB₁は、糖質をエネルギーに変えて疲労回復の手助けをします。またキムチに含まれるクエン酸は糖質の吸収を高め、ニラにはビタミンBの効果を持続させるアリシンが含まれています。「糖質+ビタミンB₁+アリシン」は、夏バテ予防に効果的な組み合わせです。今日は残暑が厳しい一日だったので、ぴったりのメニューでした。

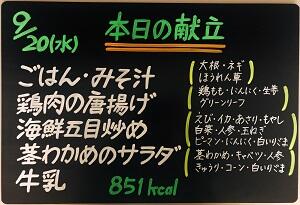

9月20日(水)

今日の主菜は鶏肉の唐揚げでした。今日も相変わらず人気のおかずで、食べ残しはほとんどありませんでした。サラダには茎わかめを使用しました。茎わかめは「茎わかめ」というワカメの品種があるわけではなく、ワカメの中茎(芯)にあたる部分のことをいいます(ちなみに「めかぶ」も同様で、ワカメの株にあたる部分のことをさします)。炒め物や煮物はもちろん、佃煮や漬物など、さまざまな料理に活用できます。ツルツル、コリコリっとした食感が美味しい食材です。

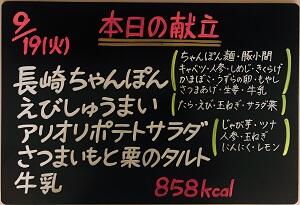

9月19日(火)

今日のメインは、長崎市で生まれたソウルフード、長崎ちゃんぽんでした。スープは、市販のがらスープをベースに、牛乳や香辛料を使用してコクを出し、ミルキーに仕上げました。また、たっぷり入れた9種類の具材からも旨味が出たので、塩分控えめでもとても美味しく仕上がりました。「アリオリ」は、アリ=にんにく、オリ=オイルを意味し、スペインで親しまれているにんにくがきいたマヨネーズ風ソースのことをいいます。今日は、おろしにんにく、オリーブオイル、レモン汁、マヨネーズでソースを作り、じゃがいもに絡めました。

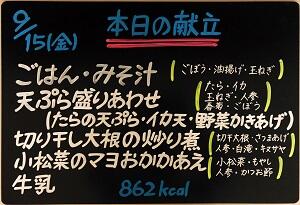

9月15日(金)

今日の主菜は、天ぷらの盛り合わせでした。小ぶりのたら、イカ天ぷら、野菜かき揚げをさっくりと揚げました。一緒に「天つゆ」を付けようと思っていましたが、以前「天丼のたれ」が好き!という声が多くあったことを思い出し、今日は天丼風に食べてもらいました。和え物に使用した「小松菜」は、実は栄養満点の食材で、カルシウム、鉄分、カリウムが豊富に含まれています。秋から冬にかけてが旬なので、これからの時期さらに栄養価が高くなり、より美味しくなります。

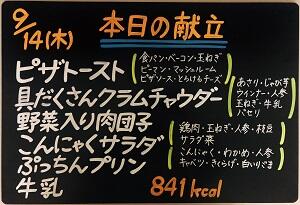

9月14日(木)

今日の給食は、人気のピザトーストでした。調理員さんたちが一枚一枚丁寧に作ってくれたので、見た目もきれいで、とても美味しく焼き上がりました。クラムチャウダーは具沢山で、あさりだけでなく野菜の旨味を存分に味わえるスープでした。デザートはぷっちんプリンでした。カップのまま食べてもいいし、ぷっちんしたい人はお皿を持っていってね~!と声かけをしたのですが、ほとんどの生徒がカップのまま食べる、とのこと。一方で、先生方は皆楽しそうにぷっちんしてくれました。

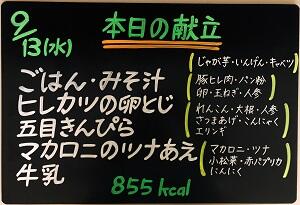

9月13日(水)

ヒレカツの卵とじは、アルミカップに玉ねぎを敷き、さっくり揚げたヒレカツをのせて、甘辛いつゆとたっぷりの卵でとじて蒸し焼きにしました。ごはんがすすむ美味しいおかずでした。きんぴらは、れんこん、人参、エリンギなど、旬の食材を味わえるひと皿でした。マカロニのツナあえは、醤油、ごま油、にんにくで和風に和えました。小松菜とパプリカの彩りがきれいで、さっぱりと食べられて美味しかった、と好評でした。

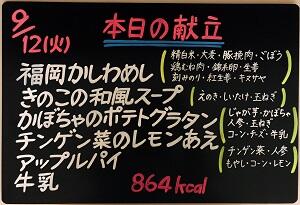

9月12日(火)

かしわ飯は、鶏肉のことを「かしわ」と呼ぶ福岡県のソウルフードです。今日はめんつゆを入れて炊いた茶飯のうえに、ごぼう入りのそぼろ、鶏肉の照り焼きなどの具材をのせました。味のバランスと彩りがよく、とても美味しかったです。福岡を含めた九州地方では「九州醤油」という甘い醤油や、麹の量が多くて甘みが強い「麦みそ」が使われるなど、全体的に甘めの味付けが好まれます。土地の風土や文化によって、味付けに地域差が出るのは面白いですね。

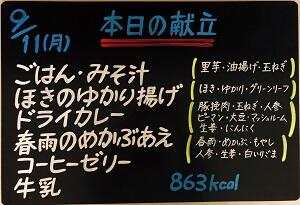

9月11日(月)

主菜で使用した「ホキ」という魚は、いわゆる「白身魚」として扱われることが多く、淡白な味わいでクセが少ないのが特徴です。肉質はタラに似ていますが、加熱しても固くなりにくいので、幅広い調理法に適しています。今日は衣にゆかりを混ぜて揚げ、酸味をほんのり感じられるさっぱり味に仕上げました。副菜は、細かくした大豆をたっぷり入れたドライカレーでした。ごはんがすすむと好評でした。

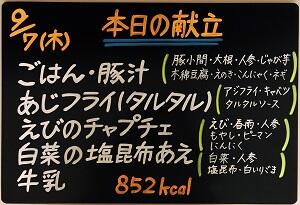

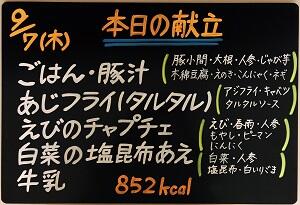

アジフライは身はふっくら、衣はサクサクしていて美味しかったと好評でした。今日はタルタルソースでしたが、タルタルソースが苦手な生徒が意外と多く、そういった生徒には中濃ソースを用意しました。豚汁は今日も具沢山で、旨味たっぷりでとても美味しかったです。えびのチャプチェは、オイスターソースやコチュジャンを使用して、甘辛く韓国風に仕上げました。今日は200g以上の野菜が摂れる献立だったので、食べごたえがあり、栄養満点でした。

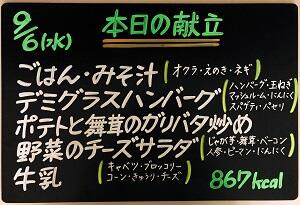

9月6日(水)

今日の主菜は人気のハンバーグでした。たくさんの生徒が食べに来てくれて、食べ残しはほとんどありませんでした。副菜は舞茸とポテトのガリバタ炒めでした。これからが旬のきのことバターはお互いの旨味や風味を引き立て合うため、相性抜群です。今日はそこににんにくを合わせ、塩ベースの味付けにしましたが、醬油やぽん酢を合わせて炒めても美味しく仕上がります。サラダには小さく切ったプロセスチーズをたくさん入れました。

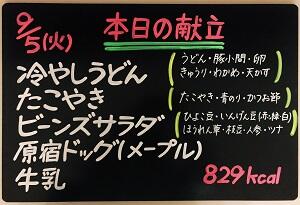

9月5日(火)

冷やしうどんの具は、豚肉、ゆで卵、きゅうり、わかめ、天かすでした。トッピングは別皿にして各自で盛り付けました。9月になったとはいえ、今日はとても蒸し暑い日でしたので、冷たいうどんは喉越しがよく、生徒たちも喜んで食べていきました。ビーンズサラダには栃木県産のほうれん草を入れました。植物性たんぱく質や食物繊維、鉄分やビタミンなど、たくさんの栄養素が摂れる一皿でした。

9月1日(金)

今日から二学期がスタートしました。夏休みが終わり、給食を心待ちにしていた生徒たちが元気な姿を見せてくれました。今日のコロッケには「ジビエ」を使用しました。近年、野生鳥獣の増加が社会問題になっており、その対策として、捕獲した野生鳥獣を資源(食品)として有効活用し、ジビエをおいしく食べてSDGsに貢献しよう!という取り組みが農林水産省を中心に行われています。

今学期も多くの新鮮な食材、旬の食材を使用し、安全でおいしい給食を提供していきたいと思います。

【定時制】7月の給食

今月の給食はコチラ→→→7月献立表.pdf

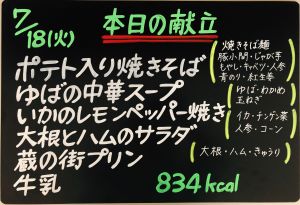

7月18日(火)

ポテト入り焼きそばは足利市の名物です。じゃがいものホクホクとした食感がアクセントになり、ボリュームがあって美味しかったと好評でした。足利市内で「ポテト入り焼きそば」を提供する店舗は20軒以上あるそうです。足利市のお隣、佐野市にも「イモフライ」という名物がありますが、県南地区はじゃがいもを使用したご当地グルメが多いですね。

さて、今日は1学期最後の給食でした!1学期の給食はどうでしたか?暑い夏を乗り越えて、9月1日の食堂で元気なみなさんに会えるのを楽しみにしています。

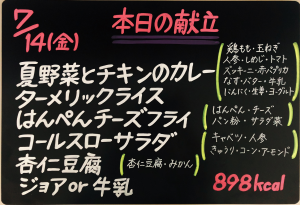

7月14日(金)

夏野菜カレーは、トマトとヨーグルトをたっぷり使用して素材の酸味を活かし、いつもより少し甘めに仕上げました。ターメリックライスは炊飯時にみりんを入れてキレイな黄色の照りをだしました。また、揚げ茄子、オーブンで焼いたズッキーニ、パプリカをおしゃれに添えました。今日は校内生活体験発表会があり、見学に来てくださった保護者の方々や、普段給食を食べていない先生方とも一緒に給食を楽しみました。

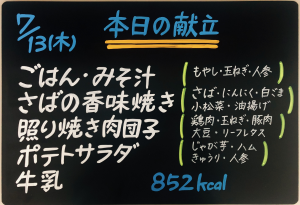

7月13日(木)

香味焼きとは、季節の香物(生姜、にんにく、みょうが、大葉などの香り高い野菜)を使い、肉や魚、野菜に香りを移しながら焼く調理法です。今日は脂がのったさばを使用しました。下味をつけて数分置くことで、味がなじみ、しっとりと柔らかく仕上がります。また表面をカリッと香ばしく焼き上げることで、食感の違いも楽しめます。今学期の給食も残すところあと2回。しっかりと栄養を摂って、暑い夏を乗り切りましょう!

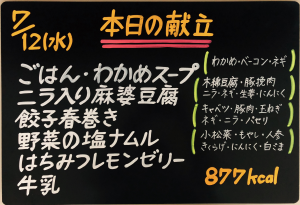

7月12日(水)

麻婆豆腐にはニラをたっぷり入れました。全国2位の生産量を誇る栃木県のニラはとても美味しいですよね。ニラはアリシンをはじめ、ビタミンAやビタミンC、カリウムなどが含まれ、スタミナアップや健康づくりにかかわる栄養が豊富な野菜です。レバニラやニラ玉、餃子など、中華系のお料理と相性の良いニラ。調理する際に根元をざっくり落としがちですが、アリシンなどの栄養素は根元に豊富であることが知られています。お家でニラ料理を作るときは、根元の廃棄は最小限に抑えましょう。

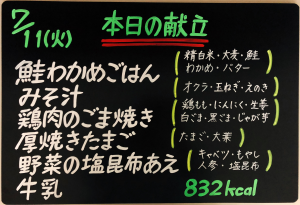

7月11日(火)

鶏肉のごま焼きは、鶏もも肉を醤油、酒、にんにく、生姜に漬け込み、たっぷりの白ごまと黒ごまを上にのせて焼き上げました。白ごまと黒ごまの栄養はほとんど変わりませんが、白ごまはナッツのような甘みと香ばしさ、黒ごまは苦みがあり白ごまよりも風味が若干強いのが特徴です。鮭わかめごはんに使用した鮭は、岩手から北海道沿岸で獲れたシロサケを使用しました。用意した分が空っぽになるほど、今日のごはんは大人気でした。

7月10日(月)

ラタトゥイユは、ズッキーニ、玉ねぎ、黄パプリカ、なす、トマトなど、旬の夏野菜をふんだんに使用し、水を入れずに野菜の水分だけで炒め煮しました。似たような料理で「カポナータ」がありますが、カポナータは白ワインビネガーと砂糖を加えてしっかりと味を付けるのに対し、ラタトゥイユは基本的にオリーブオイルと塩こしょうのみです。味付けが控えめな分、野菜そのものの美味しさを味わうことができます。

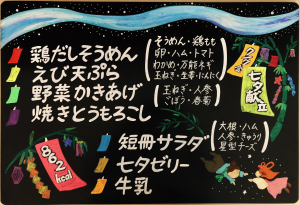

7月7日(金)

本日は7月7日、七夕の給食でした。雨が降ることが多いといわれている七夕ですが、今日は晴天でとても暑い1日でしたね。メインがさっぱりとした冷たい鶏だしそうめんだったので、みんなたくさん食べてくれました。別皿で用意をしたトッピング(鶏肉、卵、わかめ、トマト)をのせると、彩りがきれいになりました。星形のチーズを散りばめた短冊サラダ、七夕ゼリーも可愛い見た目で、十分に七夕を楽しめたと好評でした。

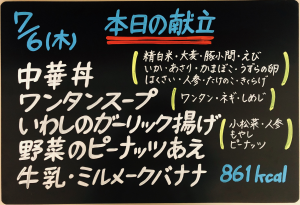

7月6日(木)

今日は青魚の代表、イワシを使用しました。青魚特有の臭みは、生姜や梅、味噌やネギなどを使うと美味しくなります。また揚げ物以外でも、刺身、酢の物、梅煮などの煮物やツミレにしても美味しく味わえます。また油漬けにしたオイルサーディンや、塩蔵にしたアンチョビなど、同じ青魚のサバやアジと比較してもイワシは調理法が広く、応用範囲の多い食材です。今日はにんにくを使ったガーリック揚げにしましたが、小骨が多かったためか、残した生徒が何人かいて残念でした。

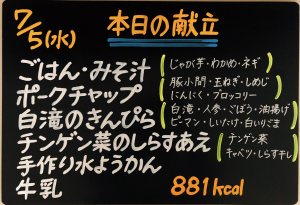

7月5日(水)

ポークチャップは、豚小間肉と野菜をケチャップとウスターソースで煮絡め、酸味を飛ばして仕上げました。甘めの味付けでごはんがすすみました。白滝のきんぴらは、野菜の旨みとごま油の香りを活かし、薄味で調味しました。手作りの水ようかんは、海藻から抽出されるカラギーナン(アガー)をゲル化剤として使用しました。扱いやすく、つるんとした食感できれいに美味しく仕上がるので、本校ではゼラチンや寒天ではなく、カラギーナンを使用します。

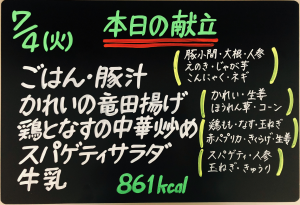

7月4日(火)

主菜は、カレイの竜田揚げでした。今日は「アブラカレイ」を使用しました。アブラカレイはその名の通り脂が多く、加熱しても身が柔らかいままなのが特徴です。身がほぐれやすい分、調理が少し難しく思えますが、今日のように揚げる際は、しっかりと衣をつけることで身崩れを防ぐことができます。下味には塩胡椒、醤油、お酒、生姜を漬け込みました。中華風の炒め物は、なすが苦手な生徒が多く、あまり人気がありませんでした。

7月3日(月)

今日から7月です。メインの汁なし担々麺は、太めのちゃんぽん麺に、豆板醤、ラー油、山椒などの調味料と、たっぷりのすりごまを合わせた特製の「坦々の素」を和えました。麺自体に少し味をつけて油を絡めておくことで、上からかける肉みそとよく混ざって食べやすくなり、さらに美味しくなります。今日はとても暑い日でしたが、大盛りを持っていく生徒が多く、食べ残しもほとんどありませんでした。

【定時制】6月の給食

今月の献立はコチラ→→→6月献立表.pdf

6月26日(月)

ピタパンは平たい円形のパンで、焼くとぷっくりと膨らみ、半分に切るとポケットのようになるのが特徴です。そこに今日はケバブチキンとハムエッグを各自で挟んで食べました。ケバブチキンは、マヨネーズとケチャップで作るオーロラソースに、チリパウダーやにんにくを入れて調味しました。明日から4日間、期末テストのため給食はありません。生徒の皆さん、頑張ってくださいね!

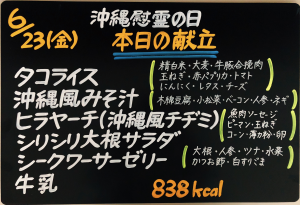

6月23日(金)

本日6月23日は沖縄慰霊の日。沖縄への思いをはせ、平和について考えてほしいと願いを込めた献立にしました。タコライスは「タコス」+「ライス」の組み合わせから、メキシコ料理だと思われがちですが、実は沖縄発祥の料理です。ヒラヤーチは沖縄の言葉で「平たく焼いたもの」。おやつなどにも食べられるそうです。みそ汁には、ベーコンや小松菜、また島豆腐をイメージして木綿豆腐を手で崩して入れ、具沢山に仕上げました。食文化に触れると、沖縄の美しい空と海を見に行きたくなりますね。

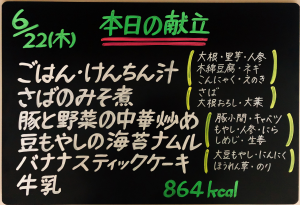

6月22日(木)

今日の副菜は、豆もやしの海苔ナムルでした。昔から「もやしっ子」という言葉があるように、もやしには栄養がない…と思いがちですが、大豆を発芽させた「大豆もやし」は、通常のもやしに比べて2~3倍もの栄養素が含まれています。代表的な栄養素はたんぱく質と食物繊維ですが、それだけではなく、女性に嬉しい大豆イソフラボンや、リラックス効果があるGABA、疲労回復効果のあるアスパラギン酸も豊富に含まれています。今日のナムルは食感がよくてとても美味しかったと好評でした。

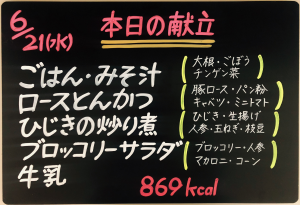

6月21日(水)

今日の主菜はロースとんかつでした。大きくてボリュームがありましたが、食べ残しはほとんどありませんでした。副菜はひじきの炒り煮でした。ひじきは海藻の中でも栄養価が高く、特にカルシウムや食物繊維、マグネシウム、鉄などが豊富に含まれています。食品に含まれる鉄分は「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」に分けられ、ひじきの鉄分は「非ヘム鉄」です。非ヘム鉄はヘム鉄と比べて体に吸収されにくいですが、ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂ると吸収率がアップします。

6月20日(火)

今日の給食は、暑い日におすすめの主菜、鮭の南蛮漬けでした。脂がのった銀鮭を塩胡椒と酒で下味をつけ、薄力粉をまぶして蒸し焼きにしました。特製の南蛮酢は、塩と少しの醤油、お酢をベースに調味し、黄パプリカ、玉ねぎ、人参を入れて鮮やかに仕上げました。銀鮭の脂とさっぱりした南蛮酢がとてもよく合い、美味しかったと好評でした。鶏とこんにゃくの炒め煮は、エリンギやごぼうを入れたので食感がよく、旨みもたっぷりでした。

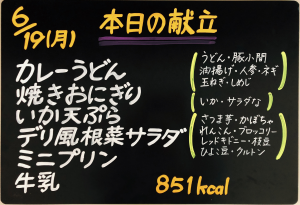

6月19日(月)

今日のメインは、人気のカレーうどんでした。給食の時間の前から、外までカレーの良い匂いがして、食欲をそそられました。たっぷりの野菜と豚肉が入ったとろとろのカレースープは、コクと旨みがたっぷりでした。デリ風根菜サラダは、さつまいもとかぼちゃをオーブンで焼き、ボイルしたブロッコリー、れんこん、豆類を合わせました。見た目でも楽しめる一皿で、食べ残しはほとんどありませんでした。

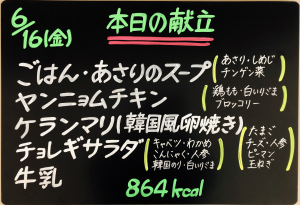

6月16日(金)

ヤンニョムチキンは、コチュジャン、にんにく、砂糖、香辛料から作る甘辛いソースをフライドチキンに絡めて食べる韓国の料理です。今日はケチャップを入れて、より食べやすくしました。ケランマリは韓国語で「ケラン계란=卵、マリ말이=巻く」の意味があり、小さく切った野菜を入れて巻くのが特徴です。今日は彩り鮮やかに、人参やピーマンなどを入れました。

6月15日(木)

本日6月15日は「栃木県民の日」の献立でした。今年は栃木県誕生150周年ということで、ゼリーを見た生徒たちは「150年なんだ!」「絵が可愛い!」となど様々な反応をしてくれました。主菜は、栃木県民のみがよく食べるといわれている高たんぱく質&鉄分豊富なモロを中華風のから揚げにしました。硬くなりがちなモロですが、低温でじっくり揚げることで、ふっくらと柔らかな食感になります。その他、焼き餃子やゆばの和え物など、栃木県の美味しさを存分に味わえる給食でした。

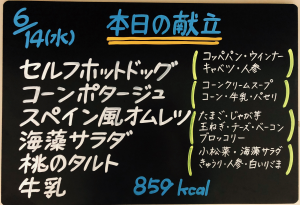

6月14日(水)

今日の給食は、ウインナー、キャベツのソテーをコッペパンに各自で挟むセルフホットドッグでした。スペイン風オムレツは、卵液にじゃがいもやベーコンなどの具材をたっぷり入れて、フライパンのまま丸い形で2㎝程の厚さで焼き上げ、ケーキのようにくさび型に切り分けて盛り付けます。トルティージャやスパニッシュオムレツと呼ばれることもあります。卵が高騰している中で生徒に食べてもらいたくて提供しましたが、あまり人気がなく残念でした。

6月13日(火)

海南鶏飯(カオマンガイ)は、東南アジア料理です。中華スープで炊いたご飯の上に、蒸した鶏肉をのせ、中華風のネギだれをかけました。ヤムウンセンはタイで食べられる春雨サラダで、大きなえびや豚挽肉、きくらげなどを入れました。ナンプラー、レモン、輪切り唐辛子などを使用し、本格的な味わいに仕上げました。ナンプラーには独特な香りがあるので、苦手な生徒がいないか心配でしたが、食べ残しはまったくありませんでした。

6月12日(月)

ボラは、オボコ→スバシリ→イナ→ボラ→トドと成長に従って呼び名が変わる出生魚です。「トドのつまり」という言葉は「結局」や「行きつくところ」などを意味する言葉として使用しますが、これは、ボラの「トド」がこれ以上大きくならないことからいわれるようになったそうです。また、高級珍味として有名な「カラスミ」は、ボラの卵巣のボラ子を塩漬けしたものです。

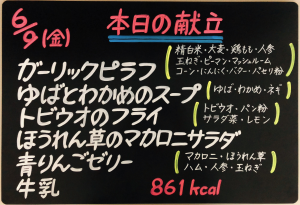

6月9日(金)

トビウオは、今が旬のお魚です。空中を飛ぶために体を軽くする必要があることから、脂が少なく引き締まった身質が特徴です。見た目はアジフライのようですが、アジよりも淡白であっさりとした味わいです。ガーリックピラフは、刻みにんにくとバターの香りを活かし、塩分控えめに仕上げました。

今日は「給食試食会」があり、保護者の方々が給食を体験してくださいました。食堂がいつもより賑やかで、楽しい給食の時間となりました。また企画したいと思っておりますので、本日都合が合わなかった保護者の皆さま、ぜひ次の機会にいらしていただけたらと思います。

6月8日(木)

豚肉の生姜焼きは、青森県産の豚肩ロースを使用し、香ばしく焼き上げました。ジンジャーソースはたくさんの玉ねぎをじっくり炒めたので、玉ねぎの甘みを存分に感じられました。豚肉には、糖質の代謝を助けたり、疲労回復効果のあるビタミンB₁が豊富に含まれています。さらに玉ねぎに含まれるアリシンは、ビタミンB₁の吸収を上げる働きがあり、生姜は新陳代謝を促進します。豚肉の生姜焼きは、まさに夏バテ対策に最適な料理といえますね。

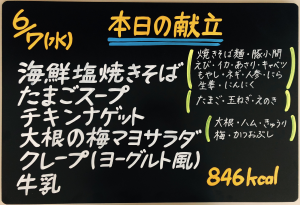

6月7日(水)

海鮮焼きそばは、豚肉と魚介の旨みを活かし、中華味とオイスターソースをベースにしたさっぱり味でした。シャキシャキの野菜がたっぷりで、食べごたえがあって美味しかったと好評でした。大量調理で焼きそばを作ると、麵が切れてしまったりべちゃべちゃになってしまいがちですが、水分を上手に飛ばし、油分を適度にコーティングして、パラっとした焼きそばに仕上げました。大盛りを持っていく生徒が多く、食べ残しも少なかったです。

6月6日(火)

かじきは、マヨネーズ、マスタード、青のり、アーモンドをのせて焼き上げました。パサつくことなくしっとりと柔らかく焼き上げることができました。スタミナ納豆は、鶏ひき肉、にんにく、生姜をごま油で炒め、ひきわり納豆と混ぜ合わせて調味し、アクセントにタバスコで辛みをプラスしました。ごはんがすすむおかずで、みんなよく食べてくれたので、用意したごはんはほぼ空っぽになりました。

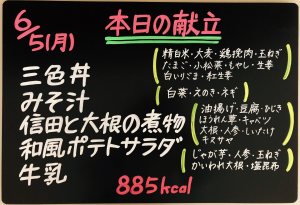

6月5日(月)

鶏そぼろ、炒り卵、野菜の和え物をのせた三色丼は、彩りや栄養バランスがよく、スプーンでささっと食べることができるため、忙しい日や時短したいときにはおすすめです。一方で、丼物はごはんの量が多くなりがちなので食べすぎたり、早食いになる傾向があるので、よく噛んでなるべくゆっくり食べることを意識しましょう。ポテトサラダは、塩昆布とかいわれ大根を入れて和風の味付けにしました。

6月2日(金)

今日は月に一度のカレーの日でした。食べ残しが少なく、今日も人気でした。サラダは、花野菜のブロッコリーとカリフラワー、コーンとハムを入れて、彩りよく仕上げました。デザートは青梅ゼリーでした。梅雨前線の影響で、今日は一日雨模様でしたが、一般的にはちょうど今くらいの時期に出回ります。まだ青い状態で収穫する梅で、生では食べることができず、梅酒や梅シロップに加工することで、美味しく食べることができます。

6月1日(木)

今日の主菜は回鍋肉でした。野菜を大きめに切り、彩りと食感を楽しめるひと皿にしました。人気の主菜で、食べ残しはほとんどありませんでした。日本の回鍋肉は、薄切り豚とキャベツを使用した甘辛い味付けが一般的ですが、本場中国では、豚の塊肉を厚めに切り、キャベツではなく葉ニンニクを使って、辛みが強い回鍋肉が主流のようです。

【定時制】5月の給食

今月の献立はコチラ→→→5月献立表.pdf

5月31日(水)

アジフライは身がふっくら、衣はサクサクとしていて、さっぱりと食べられて美味しかった、という声がありました。ひじきには、骨を強くするカルシウムや腸をきれいにする食物繊維がたっぷり含まれています。さらに皮膚を健康に保つビタミンAまで含まれているので、女性にはとくに嬉しい食材ですね。マカロニサラダには2種類の形のマカロニ(ツイスト・シェル)を入れました。

5月30日(火)

ジャージャー麺は、本来「炸醤(ジャージアン)麺」と書き、中国山北部にある東省発祥の麺料理です。給食ではたけのこの食感を活かした甘辛の肉みそだれを中華麺にかけ、その上からもやし、人参、きゅうりをのせました。ちなみに岩手県盛岡市の名物として有名な「じゃじゃ麺」は、中華麺の代わりにうどんを使用します。わんこそば、盛岡冷麺と並んで「盛岡三大麺」とよばれています。

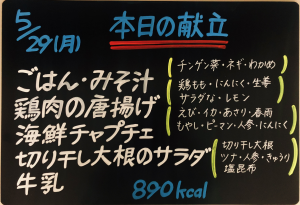

5月29日(月)

今日の主菜は鶏肉のから揚げでした。生姜やにんにく等が効いた調味液にじっくり漬けたあと、片栗粉を付けてサクッと揚げました。レモンを絞ってさっぱりと食べてもらえたら、と思ってレモンを付けましたが、絞らずにそのまま捨ててあるものが多かったので、生徒の好みではなかったようです・・・。「大きいのがいい!」「3個以上食べたい!」という声が聞こえ、食べ残しも少なく、今日も大人気のおかずでした。

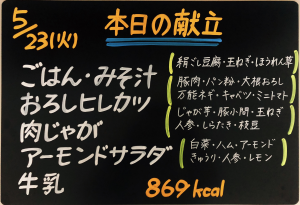

5月23日(火)

今日の主菜は、おろしヒレカツでした。とんかつには「ロース」と「ヒレ」が主に使用されますが、それぞれの特徴をご存知ですか。ロースは、脂が甘く筋が少ない赤身で、柔らかくジューシーな味わいが特徴です。一方ヒレは、背中側のロースより体の中心部にある部位で、筋肉質で脂身が少なく、あっさりとした味わいが特徴です。今日はそんなヒレカツに大根おろしをのせ、さらにさっぱりといただきました。

明日から3日間は中間テストのため、給食はありません。

5月22日(月)

シュクメルリとは、グリルチキンとにんにくをクリームソースで煮込んだ、伝統的なジョージア料理です。数年前にお楽しみ給食として提供して以来、リクエストが多く、今では本校の定番メニューになりました。大きめに切った鶏肉は、下味で塩と酒を揉みこんだので、とても柔らかく仕上がりました。今日は一日、全校生徒が体力テストだったので、途中の給食でしっかりエネルギー補給をし、後半の体力テストに臨みました。

5月19日(金)

今日のメインは、焼きうどんでした。焼きそばは頻繁に給食に登場しますが、焼きうどんは約2年ぶりの提供で、生徒たちも楽しみにしてくれていたようです。今日は、和風だしをきかせた醤油ベースの味付けにしましたが、ソース焼きそばのようにウスターソースを使ったり、牛肉や魚介類を使ったりと、地域ごとに様々な焼きうどんが親しまれています。今日は栃木県産のニラをたっぷり入れて、ニラの香りをきかせたひと皿にしました。

5月18日(木)

鮭のガリバタ焼きは、脂がのった銀鮭に、にんにくとバター、醤油、みりんで作ったガリバタソースをかけて蒸し焼きにしました。ガツンとやみつきになる味で、ごはんをおかわりする生徒もいました。付け合わせは、ピーマンとエリンギの食感を活かした野菜ソテーでした。そぼろあんは、生姜がきいたあっさりめの和風あんで、季節に合わせて蕪やかぼちゃに変えても美味しくいただけます。

5月17日(水)

今日のメインはチキンカレーでした。大きめに切った野菜をたくさん入れました。今日はとても暑い一日でしたが、夏バテしていてもカレーなら食べられそう・・・と思った経験はありませんか。実は、辛いものを食べてかいた汗は、その気化熱で肌の表面温度を下げる働きを持っています。スパイシーな料理が暑い国で好まれるのも同様の理由で、身体みずからが涼を求めてカレーを選んでいるのかもしれませんね。

5月16日(火)

今日の給食は、今も昔も変わらぬ人気の揚げパンでした。「給食」のイメージが強い揚げパンですが、ご家庭で作ると、より出来たてを食べることができます。美味しく作るコツは、コッペパンを揚げすぎない(サッと揚げる)こと、パンが熱いうちにココアと砂糖をまぶすことです。ココアの他にもきな粉や抹茶、シナモンなど色々アレンジしたり、ロールパンやパンの耳を使って手軽に作ることもできます。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

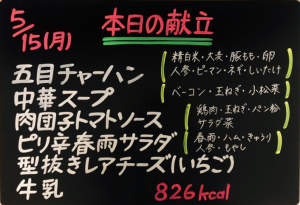

5月15日(月)

今日のメインは五目チャーハンでした。「五目」は、多彩な具材を味や色どり、栄養バランスなどを考えて取り合わせたものをいいます。春雨サラダは、豆板醤とラー油を使用し、赤色が映えるコクのあるサラダでした。型抜きレアチーズは、大人でも懐かしさを覚えるデザートですが、なんと生徒からも「懐かしい~!」という声がたくさんあがりました。小中学生の時に食べた思い出があるそうで、笑顔で形を選んでいました。

5月12日(金)

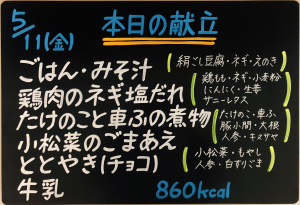

今日の主菜は、鶏肉のネギ塩だれでした。フレッシュなネギをたっぷり使用し、にんにくと生姜、ごま油の香りをきかせたネギ塩だれは、さっぱりしていてご飯がすすむ味付けでした。筍と車麩の煮物、小松菜のごま和えは、ザ・和食のため敬遠されるかな…と少し心配していましたが、ほとんどの生徒が両方持っていき、食べ残しもあまりありませんでした。

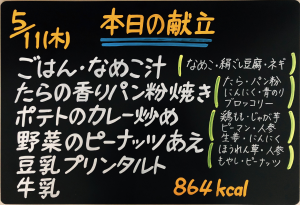

5月11日(木)

主菜は、たらをマヨネーズでコーティングし、青のり入りのパン粉を上にのせて焼き上げました。少し焦げてしまいましたが、身は柔らかく、サクサクのパン粉の食感を楽しめました。炒め物のじゃがいもは素揚げすることで、形が崩れることなく素材の美味しさを楽しめます。鶏肉はカレー粉等の調味液に漬け込んでから炒めたので、味がしっかり入り美味しかったです。

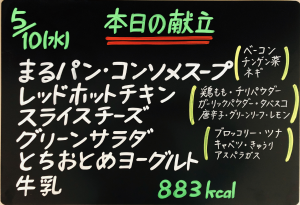

5月10日(水)

レッドホットチキンは初めて提供しました。大きな鶏もも肉に、チリパウダーやガーリックパウダー、タバスコなど10種類の調味料を揉みこみ、片栗粉をつけて揚げました。「香辛料が効いていたけど、辛すぎず美味しかった」「肉汁がジューシーだった」「チーズのおかげで辛みがマイルドになった」「パンがふわふわで美味しかった」という感想があり、食べ残しも少なくみんなよく食べてくれました。

5月9日(火)

四川風麻婆豆腐は、豆板醤や甜麺醤など多くの中華調味料を使用して仕上げました。辛口でコク深く、山椒が効いた本格的な味でした。1年生の数名が「辛かった~」と訴えてきましたが、残さず食べてくれたようでした。スープに入れる海藻といえばわかめが主流ですが、今日はめかぶを使用しました。香り豊かで、ねばねばのとろみが美味しかったのですが、食べ残しが多くて残念でした。

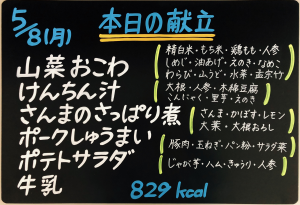

5月8日(月)

今日の主食は山菜おこわでした。もち米だけでは時間が経つにつれて固くなるので、もち米とうるち米を1対1の割合で炊き込み、もちもち感をだしました。山菜の香りとだしの旨みを活かして、薄味に仕上げましたが、とても美味しく炊き上がりました。大盛りを持っていく生徒がたくさんいました。今日はけんちん汁も具だくさん、さんまのさっぱり煮にポテトサラダと、満足感のある給食でした。

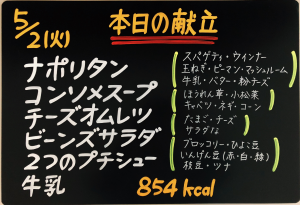

5月2日(火)

今日のメインは、ナポリタンでした。ピーマン、玉ねぎ、ウインナーをたっぷり入れた具に、太めのスパゲティを絡めました。しっとりしていて美味しく、甘めと酸味のバランスがちょうどいいと好評でした。大盛りを持っていく生徒やお代わりをする生徒もいて、用意した分はほぼ空っぽになりました。ビーンズサラダは、敬遠しがちな豆類をブロッコリーと一緒に和えることで彩りがよくなり、食べ残しも少なく、みんなよく食べてくれました。

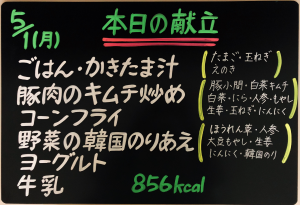

5月1日(月)

豚肉のキムチ炒めは、白菜、もやし、玉ねぎを中心に、豚肉の3倍の量の野菜を使用したので、野菜メインでありながら食べごたえのあるおかずに仕上げました。海苔は一度にたくさん食べられる食材ではないですが、手軽に食物繊維やビタミン、ミネラルを摂ることができます。韓国のりは塩とごま油で味付けされているので、そのままご飯に乗せて食べる以外にも、パスタやスープ、海苔巻きやチャーハンなど、活用の幅が広い食材です。

【定時制】4月の給食

今月の献立はコチラ→→→4月献立表.pdf

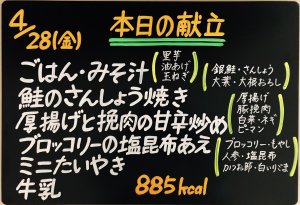

4月28日(金)

鮭の山椒焼きは、脂がのった銀鮭を醤油・鮭・みりんに漬け込み、黒胡椒とたっぷりの粉山椒をかけて焼き上げました。ピリリと辛い大人の味でしたが、食べ残しも少なく、とても好評でした。中華風の炒め物は、厚揚げだけでなく豚挽肉もたっぷり入れたので、ご飯がすすむおかずでした。塩昆布和えのブロッコリーは、食感が残るように茹でたので歯ごたえがよく、色もきれいに仕上がりました。

4月27日(木)

フィッシュバーガーは、ふわふわの丸いパンに、サクサクの白身魚フライ、タルタルソース、レタスを各自ではさみました。トマトの酸味を活かしたスープは、ベーコン、キャベツなどの野菜をたくさん入れて具沢山に仕上げました。白菜とハムのサラダは、レモン、マヨネーズ、醤油で調味しました。酸味がきいていてさっぱりしていて美味しいと好評でした。肉団子が人気で、食べ残しがいちばん少なかったです。

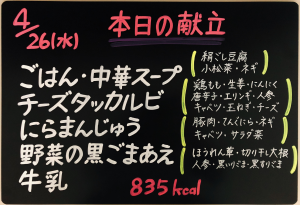

4月26日(水)

チーズタッカルビの鶏肉は、コチュジャン、豆板醤、七味唐辛子などでしっかりと下味をつけ、甘辛に調味しました。焼く際は、アルミカップの上に炒めた野菜、その上に鶏肉をのせて一度焼き、火が通ってから仕上げにチーズをのせて余熱で火を入れました。和え物は切干大根、ほうれん草と人参、2種の黒ごまを合わせ、カルシウムをしっかりと摂れる栄養満点なひと皿にしました。

4月25日(火)

ハヤシライスは、たっぷり入れた玉ねぎの甘みとトマトの酸味がきいていて、コクがありながらもさっぱりといただけました。手作りのスパニッシュオムレツは、卵よりも具材を多く入れたので、ぎっしりと詰まっていて食べごたえがあり、彩りもきれいでした。ご飯の大盛りを持っていく生徒が多く、用意した分はほぼ空っぽになりました。食べ残しもほとんどなかったので、みんなよく食べてくれました。

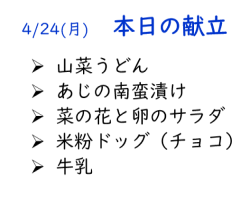

4月24日(月)

うどんスープには、鶏肉や玉ねぎ、人参や油揚げを入れて具沢山にし、山菜は別の鍋で煮て、蒲鉾とともに小皿に盛り付けました。あっさりとした優しい味付けで、山菜の旨味をしっかりと感じられました。あじの南蛮漬けは、旬のアジに醤油、酒、生姜で下味をつけ、片栗粉をまぶして揚げました。特製の南蛮酢に熱いうちに漬けて冷ますことで、しっかりと味が染み込み、美味しく仕上がります。

4月21日(金)

今日のメインは、人気の麺メニュー、ソース焼きそばでした。野菜の甘みと豚肉の旨みを感じられる、食べごたえのあるひと皿でした。麵にしっかりソースが絡まり、コクとツヤがあって美味しかったと好評でした。ブロッコリーやカリフラワーは、花のつぼみを食べる野菜なので「花野菜」とよびます。スープは生姜の風味がふわっと香り、こちらも好評でした。

4月19日(水)

今日のメインは鶏肉の唐揚げでした。生姜とにんにくが効いていて、ジューシーに揚がった唐揚げは今日も大人気でした。卵焼きの具材は、小松菜、人参、玉ねぎ、しいたけでした。出汁を入れてふんわり焼き上げたので、お箸がスッと入る柔らかさでとても美味しいと好評でした。なめことめかぶのあえものは、ねばねばの素材どうしを合わせ、つるつるとさっぱり食べられるひと皿にしました。

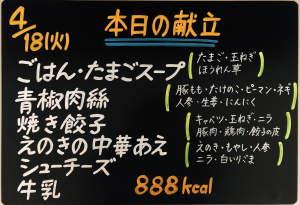

4月18日(火)

昨日もたけのこを使用しましたが、今日は千切りのたけのこを甘辛いタレでサッと炒める青椒肉絲でした。昨日とは違うたけのこの食感と美味しさを味わえました。またピーマンと人参の色味が鮮やかで、見た目でも楽しめました。並べられた料理を見るなり「ぜったい美味しいやつー!」と喜んでくれる1年生が何人かいて嬉しかったです。食べ残しも少なかったので、中華メニューの人気の高さをあらためて実感しました。

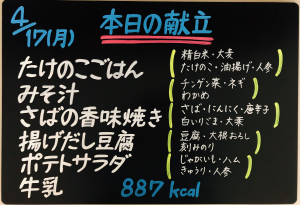

4月17日(月)

たけのこごはんは、たけのこのシャキシャキ食感と、ジューシーな油揚げ、そしてお出汁の香りを楽しめました。塩分控えめに調味しましたが、たけのこの旨味がごはんにしみ込んでいたので、十分満足感がありました。さばの香味焼きは、醤油、酒、唐辛子、にんにく等の調味液に、脂ののったさばを漬けて、ごまをたっぷりのせて焼き上げました。今日の一番の人気は意外にも揚げだし豆腐で、食べ残しはほとんどありませんでした。

4月14日(金)

春のペペロンチーノは、春キャベツと菜の花をたっぷり入れて、季節の野菜の香りや甘みを楽しみました。ベーコンとツナもたっぷり入れて、ボリュームのある一皿に仕上げました。ミネストローネは、4種類のお豆やウインナー、セロリなどを入れ、トマトの酸味を活かしたさっぱり味のスープにしました。サラダに使用したわかめも春が旬の食材で、ミネラルや食物繊維を豊富に含みます。低カロリーなのも嬉しいですね。

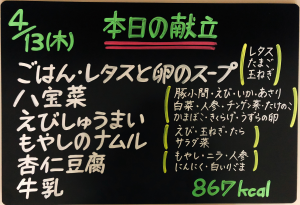

4月13日(木)

中華の定番である八宝菜は、シーフードやたけのこ、かまぼこやきくらげなど11種類の具材を入れたので、彩りもよく、ボリュームたっぷりでした。それぞれの具材の食感や旨みを楽しみながら、ごはんがすすむおかずでした。手作りの杏仁豆腐は、さわやかな甘さと柔らかな口どけが美味しく、食後のデザートにぴったりでした。

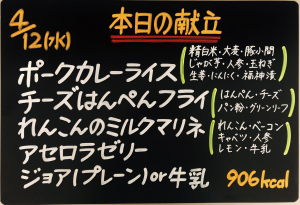

4月12日(水)

ポークカレーライスはしっかりと煮込まれたコクのある味で、野菜も大きめにカットされていて食べごたえがありました。毎回生徒に人気のカレーライスですが、今日の喫食率もとても高く、たくさんの生徒が完食していきました。本校のカレーライスは比較的スパイシーなので、1年生はどうかなと少し心配しましたが、皆もりもりと食べてくれて安心しました。れんこんのミルクマリネは、レモンの酸味を感じつつも牛乳でまろやかになり、とても食べやすいサラダでした。

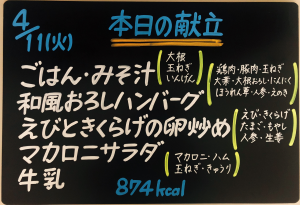

4月11日(火)

今日の主菜は、和風おろしハンバーグでした。手作りのおろしソースがとても美味しく、ごはんがすすみました。付け合わせにはほうれん草のおひたしを添えました。副菜は、大きなえびと卵をメインに中華風に炒めました。えびのプリプリ感ときくらげの食感が楽しい一皿でした。今日は身体計測、新入生歓迎会、1年生にとっては初めての授業など、行事が盛りだくさんな1日でした。食堂も賑わい、それぞれが楽しそうに過ごしていました。

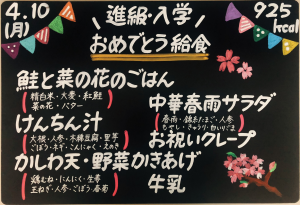

4月10日(月)

令和5年度の給食がスタートしました。本日の給食は、菜の花と鮭を使用した、バターの香りが豊かな混ぜごはん、鶏むね肉を使用したかしわ天やお祝いクレープなど、春を感じる献立でした。1年生は初めての給食でしたが、しっかりルールを守り、楽しそうに過ごす生徒が多かったのが印象的でした。上級生は相変わらず明るく「こんにちは!」「ごちそうさまでした!」と爽やかに挨拶する生徒が多く、嬉しい気持ちになりました。

今年度も安全第一に、生徒が笑顔になるような美味しい給食を作っていきます。ホームページも毎日更新しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【定時制】3月の給食

今月の献立はコチラです→→→3月献立表.pdf

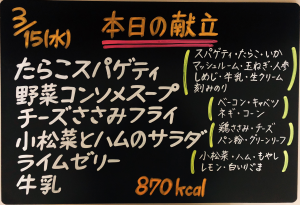

3月15日(水)

今日のメインは、たらこクリームスパゲティでした。たくさんのたらこだけでなく、いか、玉ねぎ、しめじなども入れた、食べごたえのあるソースをスパゲティの上からかけました。生クリームを使用したので、コクのあるクリーミーな味わいになり、とても美味しかったと好評でした。メインが濃厚だったので、副菜の小松菜とハムのサラダは、レモンを入れてさっぱり味に仕上げました。

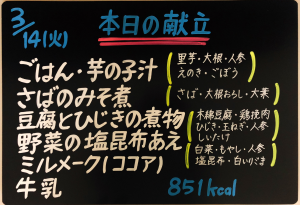

3月14日(火)

今日の給食は、具沢山の汁物に魚料理の主菜、海藻と豆製品と野菜の副菜が並び、バランスの良い和食の献立でした。普段はどちらかというと魚料理より肉料理のほうが人気がありますが、さばのみそ煮は肉料理に匹敵するほど人気なので、今日もたくさんの生徒が食べに来ました。久しぶりに出したミルメークも多くの生徒が喜んでくれました。今年度の給食も残りわずか。明日はたらこスパゲティです。

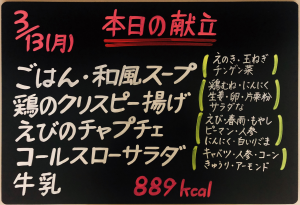

3月13日(月)

今日の鶏のクリスピー揚げは、むね肉を使用しました。むね肉は調理法により食感がパサついたり、硬くなりやすかったりしますが、下味にマヨネーズや生姜や卵をしっかり揉みこんで水分を閉じ込め、カラッと揚げることで、ジューシーに柔らかく仕上げることができます。もも肉とむね肉は同じ鶏肉でも、栄養、味、食感、価格が異なり、料理やその目的によって使い分けることが大切です。実際に購入し家庭でもぜひ調理してみてくださいね。

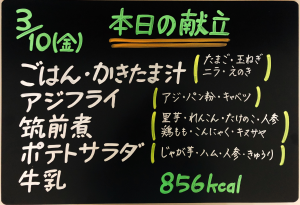

3月10日(金)

アジフライは身はふっくら、衣はサクサクしていて、さっぱりと食べられて美味しかった、という声がありました。筑前煮は、里芋、れんこん、たけのこ、人参、鶏もも、こんにゃくの6種類の具材をじっくり柔らかく煮込みました。家庭料理の定番である筑前煮ですが、鶏肉を炒めることから「いり鶏」、福岡など一部の地域では「がめ煮」と呼ばれるなど、材料や作り方にそれぞれ差異があり、各地で親しまれている料理です。

3月9日(木)

具だくさんオムレツは、卵、かぼちゃ、ベーコン、ピーマン、玉ねぎに、2種類のチーズを混ぜて焼き上げました。彩りもよく、かぼちゃの甘みとチーズの塩気を感じられて美味しかったです。サラダは、歯ごたえの良い切干大根ときくらげ、白滝のツルンとした食感がよく合って、さっぱりと食べられるひと皿でした。今日は人気のカレーでしたが、喫食率があまりよくなくて残念でした。

3月6日(月)

今日のメインは豚キムチチャーハンでした。発酵食品であるキムチは、ビタミン類や食物繊維、植物性乳酸菌が多く含まれているので、腸内環境を整えたり、免疫力を高めてくれる効果があります。また今日は豆板醤を入れて辛みをプラスしました。豆板醤を使用することで味わい深くなり、水分を抑えてパラパラに仕上げることができます。明日と明後日は全日制の入試業務のため、給食はお休みです。

3月3日(金)

本日は桃の節句ということで、彩り豊かなひなまつりメニューでした。ちらし寿司の具は、かんぴょうや蓮根などを丁寧に煮て、酢飯と合わせました。その上からえび、錦糸卵、桜でんぶなどを華やかに盛り付けました。春色かきあげは、ウインナー、枝豆、コーンのかきあげで、色がきれいで美味しいと好評でした。三色団子は厨房で手作りしました。三色団子を楽しみにしていた生徒も多く、みんな喜んでくれました。

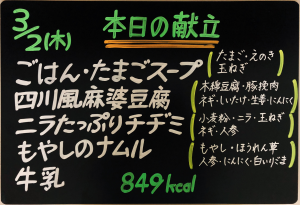

3月2日(木)

四川風麻婆豆腐は、豆板醤や甜麺醤など多くの調味料を使用して仕上げました。ピリッと辛口でコク深く、山椒と花椒の香りが豊かで本格的な味付けでした。チヂミは、栃木県産のニラと玉ねぎをたっぷり使用しました。今日はたくさんの生徒が食べに来てくれたので、用意した給食は見事に空っぽになり、食べ残しもとても少なかったです。明日は3月3日、ひなまつりのメニューです。