文字

背景

行間

※ 各学科の活動を紹介しています

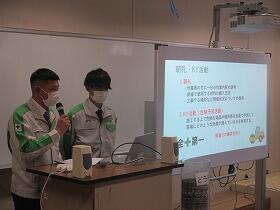

舗装出前授業

舗装出前授業

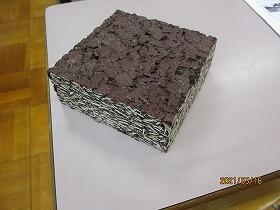

建設工学科2年土木コースを対象にニチレキ(株)の協力で舗装出前授業を開催しました。

講師には本校卒業生3名を含む9名の方に来校いただきました。

道路舗装の話から、アスファルト材料や環境負荷軽減の対策など、最新の話題について講話をいただきました。

また、アスファルト材料を実際に触れて体験でき非常に興味深い内容でした。

卒業生からは、施工管理の仕事や働くことの意義なども話していただきました。

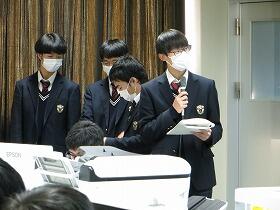

電気情報科課題研究発表会

令和4年度 電気情報科課題研究発表会を行いました。

7グループに分かれて、自分たちで設定したテーマについて研究を行いました。

1.電気自動車

2.火星探査機の制作

3.ARDUINOを使った温度計の作成

4.交通信号機の作成

5.プログラミング支援授業

6.ゲーム制作

7.LEDcubeの制作

技能五輪全国大会「左官」金賞 本校卒業生 遅澤 雅 さん 来校

第60回技能五輪全国大会「左官」金賞 遅澤 雅さん来校

12月17日(金)に令和2年度建設工学科卒業 遅澤 雅さんが勤務先の阿久津一志社長(本校卒)とともに来校いただきました。

遅澤さんは、(有)阿久津左官店に勤務し、この技能五輪全国大会にむけて技術・技能を磨いたそうです。そして、11月に千葉県幕張メッセで開催された第60回技能五輪全国大会「左官」で技術・技能だけではなく発想力やデザイン性をが評価されて金賞を受賞したそうです。栃木県では女性の金賞受賞は初だそうです。

これからも遅澤さんの活躍に期待しています。

(左より校長 薄羽、阿久津社長、遅澤さん、鈴木)

土地家屋調査士会出前授業

土地家屋調査士会出前授業について

12月6日(火)に建設工学科土木コースを対象に、栃木県土地家屋調査士会の出前授業を行いました。

前半は土地家屋調査士の業務内容等の話、後半は、グラウンドで校章の逆打ちを行いました。

講演では、測量士補を取得していると土地家屋調査士の受験の際に一部免除科目があるなど、具体的な話をしていただき、今後の資格取得に向けてに意識の高揚もはかられました。

建設工学科2年生土木コース「舗装実習」

若年者建設業担い手育成支援事業

建設工学科2年生・土木コース「舗装実習」

(一社)栃木県建設業協会の若年者建設業担い手育成支援事業の一貫として、地元の(株)大岩建設の協力をえて、昨年度に引き続き部室棟前のアスファルト舗装を実施しました。

当日は、本校の卒業生2名も後輩の指導にあたってくれました。

作業手順は以下の通りです。

①路盤の転圧 ②型枠設置 ③アスファルト敷設 ④転圧

アスファルト舗装作業を見学する機会はありましたが、実際に作業にあたるのは初めての体験でした。生徒は一生懸命作業を進め無事に完成する事ができました。

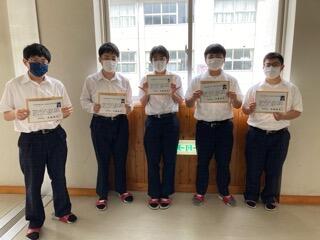

電気情報科 資格試験

2級電気工事施工管理技士補

電気情報科電気コースの5名が2級電気工事施工管理検定(1次検定)に挑戦し、5名全員が合格しました。その結果、国家資格である2級電気工事施工管理技士補を取得しました。

現場見学(那須庁舎新築工事現場)

現場見学(那須庁舎新築工事現場)

4月25、26、27日に、電気情報科の生徒が那須庁舎新築工事の見学を行いました。普段見ることが出来ない作業現場を見学することが出来ました。進路について考える良い機会になりました。

舗装出前授業

舗装出前授業

3月22日(火)、建設工学科2年生・土木コースの生徒を対象に舗装出前授業を行いました。今回の出前授業は、ニチレキ(株)に協力いただきました。

授業では、道路の役割やアスファルト舗装の基本だけでなく、北海道などの寒冷地で使われるアスファルト材料など、通常の授業では知ることができない知識も得ることができました。また、棒状にしたアスファルトを伸ばしたり曲げたりと、普段できない体験を設けていだきました。

そして今回は、昨年度の卒業生が2名来校し、社会人1年目の様子や進路決定に向けての心構えを話をしてもらうことができました。

今回の出前授業を通して、専門性を深めるとともに今後の進路決定の良い機会となりました。

【機械科】職場見学

【機械科1年】職場見学を実施しました

11月29日(月), 機械科1年生が,株式会社 オフィス エフエイ・コムのショールームであるスマートファクトリーラボ(小山市間々田)に見学に行きました。普段は一般の人が入ることができない施設ですが,特別に見学をさせていただきました。セミナーでは,企業紹介や今後の製造業についてのお話を伺い,ショールームでは物流や食品などの産業用ロボットを見学することができました。生徒たちは,本物のロボットを間近で見て感動すると同時に,これからの産業社会,自分自身の進路について考えるいい機会となりました。

【機械科】技術コンクール実施!

本日,機械科3年生を対象に技術コンクール(第1日目)を実施しました。

3年間の実習で身に付けた技術を競います。課題は以下の通りです。

★ガス溶接:6mmの板を突き合わせ溶接します。

★アーク溶接:9mmの板を突き合わせ溶接します。

★旋盤作業:丸棒を円筒形に切削し,M20のねじを加工します。

★引張試験:ガス溶接,アーク溶接で出来上がったものの強度を計測します。

大きなケガもなく無事に1日目を終了しました。2日目は16日(火)に実施します!

優勝目指して頑張りましょう!

建設工学科2年生土木コース『舗装実習』

建設工学科2年生土木コース『舗装実習』

建設工学科2年生土木コースを対象に、地元企業 (株)大岩建設の協力の下アスファルト舗装実習を行いました。この実習は(一社)栃木県建設業協会「若年者建設業担い手育成支援事業」によるものです。

生徒は3班に分かれ、部室棟前のアスファルト舗装を行いました。作業は①砕石の転圧 ②型枠設置 ③アスファルト敷き均し ④転圧です。

はじめての作業体験でしたが、仕事を分担し積極的に取り組んでいました。生徒は自分たちで作業を行い完成させることができ感激していました。

【機械科】2年生実習紹介

【機械科】実習紹介(2年生)

2年生後期の実習では,鍛造,鋳造の実習をやっています。

安全第一です!

【鍛造実習】

鋼材(丸棒)を赤くなるまで熱し,ハンマーで叩いて形を作ります。

【鋳造実習】

『砂型(すながた)』をつくり,アルミニウムを溶解して流し込みます。

【機械科】工業技術基礎

【機械科】工業技術基礎

1年生が入学して半年が経ち,実習にも慣れてきました。

工業技術基礎も後半になり,手際もよくなってきました。

【旋盤作業】

旋盤で4号試験片を加工しました。2年生で破壊検査(引張試験)をします。

【文鎮の製作】

真鍮の丸棒をやすりで平らに削り,タップでネジ加工をします。

【フラワースタンドの製作】

前半の手仕上げで加工した鋼材を溶接してフラワースタンドを製作しました。

【センサーカーの製作】

センサーカー本体が完成し,これからプログラムを転送します。

さて,うまく動くでしょうか。

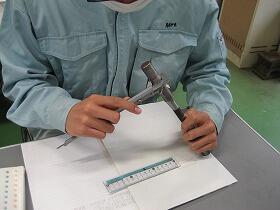

ものづくりマイスター実技指導を実施

ものづくりマイスター実技指導を実施しました!

9月24日(金),本校の情報技術室,工業基礎室にて機械科1年生を対象に,ものづくりマイスター実技指導を実施しました。ものづくりマイスターである船山次郎先生,土金秋彦先生をお迎えし,ノギス・マイクロメータ・シリンダゲージ等の計測技術の基礎の講義,そして,技能検定機械検査3級程度の課題について実技指導をしていただきました。生徒たちは真剣に耳を傾け,積極的に取り組んでいました。今後のものづくりに活用して欲しいと思います。

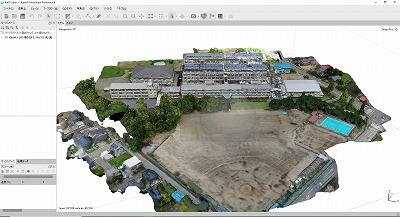

ドローンを使用した測量学習

建設工学科では、ドローンを使用した測量にて学習しています。

2年生土木コースでは、法律や基本操作の学習を行い、写真測量についての学習を行います。3年生土木コースでは課題研究のテーマとして、ドローン測量について勉強しています。その一つして、撮影した写真から3Dのデータを制作する課題を行っています。

一日体験学習の際にも、ドローン操作や3Dデータの展示を行います。

また、建築コースでもドローンを使用した建物診断についても学習する予定です。

黒磯小学校のトラック測量をしました

黒磯小学校より校庭のトラックを測量してもらいたいと依頼があり、建設工学科3年生4名で作業を行いました。

小学校の要望は、200mのトラックと100mのレーンの測量です。作業はトータルステーションを使い、実習で学んだ知識・技能を活かしました。

授業で学んだ知識・技能を実践するこでき、また将来の建設技術者としてのやりがいも感じることができました。

これからも本校生徒が地域で活躍する機会つくっていいきたい思います。

ICT施工による那珂川復旧工事現場見学

4月22日(木)、建設工学科3年生は那珂川町の那珂川復旧工事の現場見学に参加しました。その現場では、最新の情報化施工による工事が行われていました。

はじめに概要説明のあと、4班に分かれ見学を行いました。自動運転のブルドーザーやバックホーの建設機械、最新のGNSS測量、ドローンを使ったレーザー測量や写真測量などを見学し、建設業の情報化や省力化を肌で感じました。

オンライン出前授業『プレストレストコンクリート』

3月22日(月)、建設工学科2年生を対象に『プレストレストコンクリート』の出前授業をオンラインにて実施しました。今回は、(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会関東支部に協力いただきました。この出前授業は本校で2回目、全国の高校では本校だけの取組みです。

鉄筋コンクリートなどのコンクリートとプレストレストコンクリートの違いや使用方法、そしてまた日本全国の橋の紹介、最後に1年次に見学した国道400号下塩原バイパス工事下塩原橋梁の施工についての話を伺いました。

また、講義の中で身近なところでは新陸上競技場「カンセキスタジアムとちぎ」にも使われていると紹介されました。

プレストレスコンクリートとは

コンクリートは圧縮に強く、引っ張りに弱い材料です。そこで、あらかじめコンクリートに圧縮応力を作用させておき、荷重がかかった場合に力を打ち消しあってひび割れを生じさせないコンクリートを「プレストレストコンクリート」といいます。

オンライン出前授業『舗装』建設工学科2年

3月16日(月)、建設工学科2年生土木コースを対象に、ニチレキ株式会社の協力で『舗装』の出前授業をオンラインにて開催いたしました。オンライン開催ではありましたが、資料やアスファルトの見本なども準備していただくなどとてもわかりやすい内容で、生徒は熱心に聞いていました。また、日本での初期の道路舗装動画などもあって、生徒はとても興味深く見ていました。

今回の授業を通して生徒の専門性を高めるとともに、来年度の進路に向けての意識を向上できました。

2級土木施工管理技術検定取得状況

建設工学科3年生土木コース生徒全員が受験した、国家試験2級土木施工管理技術検定(学科のみ)の合格発表がありました。本校の合格率は 87.5 %で、全国平均 67.0 %よりも高い水準を毎年維持しています。この資格は現場監督(施工管理者)として働くために必要な資格です。構造物が完成するまでの施工管理や安全管理、そして報告書作成などの業務を行います。

資格取得には高校卒業後、実務経験3年が必要なため、多くの生徒が将来の現場監督を目指して卒業していきます。

感染症に罹患し、

治癒後に登校する場合は、

登校申出書を提出してください。

このホームページ内の

写真や文章の無断転用は

固くお断りいたします。