文字

背景

行間

校長室便り

カテゴリ:報告事項

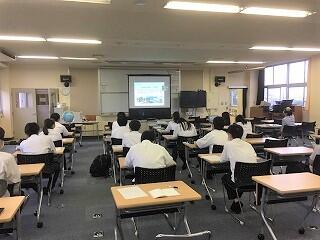

中3英語の授業見学

今日も、いろいろな先生の授業を見学しました。

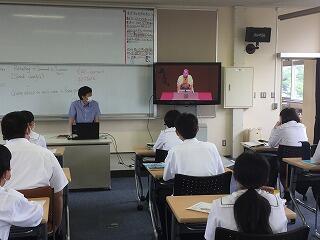

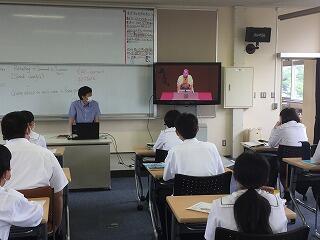

中学3年3組の「英語」(高木先生)の授業です。

昨日の高校3年生の英語の授業を見学し、中学校ではどんな授業をしているのか興味を持ちました。

3限目に英語演習室で行われている「英語」の授業を見せてもらいました。

・Lesson 3「Rakugo Goes Overseas」(世界に広がる落語)は、英語で落語を行う大島希巳江(おおしま きみえ)さん、桂三輝(かつら さんしゃいん)さんが登場します。

桂三輝(かつら さんしゃいん)さんの落語。カナダ出身のプロの落語家です。

中学3年3組の「英語」(高木先生)の授業です。

昨日の高校3年生の英語の授業を見学し、中学校ではどんな授業をしているのか興味を持ちました。

3限目に英語演習室で行われている「英語」の授業を見せてもらいました。

・Lesson 3「Rakugo Goes Overseas」(世界に広がる落語)は、英語で落語を行う大島希巳江(おおしま きみえ)さん、桂三輝(かつら さんしゃいん)さんが登場します。

桂三輝(かつら さんしゃいん)さんの落語。カナダ出身のプロの落語家です。

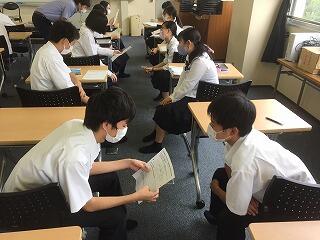

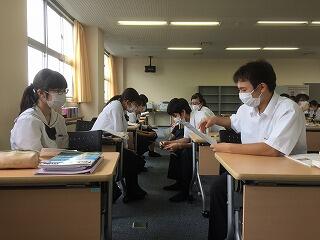

・教科書の内容を学習した後、「マッピング」という作業を行います。教科書に書かれていることを参考にして、例えば、「Rakugo」に関する情報をプリントに書き出します。その際、教科書以外の内容や自分の感想なども記入し、「Rakugo」に関することが一目でわかる「マップ」を作成します。

・このマップをもとに、「Rakugo」について伝えるストーリーを英語で作ります。これが、Story Retelling(ストーリー リテリング)です。自分が作ったストーリーを英語で相手に伝え、さらに相手を変えて繰り返すことで、他の人のアイディアを取り込み、ストーリーをより魅力的なものにしていきます。こうして英語での表現の幅がどんどん広がっていく、という画期的な取組です。

授業が終わった後に生徒に感想を聞いてみました。

落合さん「他の人が話すストーリーを聞いて、そういうストーリーもあるのかと勉強になりました。」

山口さん「英語でのコミュニケーションがたくさんできて楽しかったです。」

清水君「日本の文化を英語で伝えることは難しかったです。しかし、ジェスチャーを交えれば何とか紹介できるんじゃないかと思いました。」

*生徒たちは、ペアワークを繰り返すことで、ペアの相手の発想の良さに気づいたり、それを取り入れて自分の表現の幅がひろがったことに喜びを感じたり、コミュニケーションの楽しさを感じていたりしていました。 素晴らしい授業です!

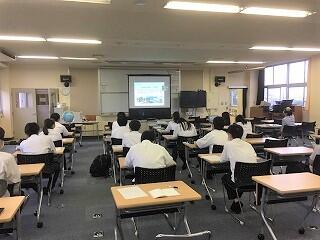

高3理系(英語)の授業見学

本日、3限目、高校3年生理系の「コミュニケーション英語Ⅲ」(川俣先生)の授業を見学しました。

教科書のLesson2「God's Hands(神の手)」を教材に、授業を進めていました。

Lesson 2は、「神の手を持つ」と言われ、2012年に当時の天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した心臓外科医、天野篤(あまの あつし)さんを取り上げています。天野さんは、順天堂大学医学部心臓血管外科教授として、また同大学医学部附属順天堂医院院長として、現在も第一線で活躍しています。

この教材をもとに、授業は物語のSection(段落)ごとに、以下のように進められていました。

Step1.発音の確認。:単語やフレーズの発音を確かめ、CDや教員のあとに続いて発音。CDを聞いてListening Quiz に答える。等

Step2.本文を読む。:文章の構造を理解し、正確に文章を理解する。

Step3.Q&A:ペアに分かれて問題を出し合う、音読穴埋め:適語を補いながら音読する。 ←(本時はここまで)

Step4.サイトラ(Sight translation):英文または日本文を見て、それぞれを翻訳する。

教科書のLesson2「God's Hands(神の手)」を教材に、授業を進めていました。

Lesson 2は、「神の手を持つ」と言われ、2012年に当時の天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した心臓外科医、天野篤(あまの あつし)さんを取り上げています。天野さんは、順天堂大学医学部心臓血管外科教授として、また同大学医学部附属順天堂医院院長として、現在も第一線で活躍しています。

この教材をもとに、授業は物語のSection(段落)ごとに、以下のように進められていました。

Step1.発音の確認。:単語やフレーズの発音を確かめ、CDや教員のあとに続いて発音。CDを聞いてListening Quiz に答える。等

Step2.本文を読む。:文章の構造を理解し、正確に文章を理解する。

Step3.Q&A:ペアに分かれて問題を出し合う、音読穴埋め:適語を補いながら音読する。 ←(本時はここまで)

Step4.サイトラ(Sight translation):英文または日本文を見て、それぞれを翻訳する。

この授業の進め方は、担当の先生が変わると教え方ががらっと変わってしまうのではなく、担当の先生が違っても同じ内容を学習できるよう、本校の英語科の先生方が試行錯誤しながら、たどり着いた「学習サイクル」だそうです。このサイクルの中で、それぞれの先生が工夫してプリントを作ったりしています。これによって、本校の英語科全体の指導力アップにつながりました。

(以上は、授業後に英語科の先生方にお聞きした内容をもとにまとめました。もし間違っていたら後で訂正します。)

写真は、Step3の「Q&A」に取り組んでいる生徒たちです。

授業終了後、近くにいた生徒に授業の感想を聞いてみました。

中野君「いつも通りの川俣先生の授業です。先生の説明を一方的に聞くのではなく、ディスカッションがあり、話し合い活動が多いので、眠くなるようなことはありません。」

入澤君「ペアワークが多いです。単語やフレーズの発音を自分で確認できるところがよいと思います。」

岡さん「先生が元気すぎるので疲れますが、眠くなりません。」

*川俣先生のパワー溢れる授業が印象的でした。授業見学は、突然、ふらっとお邪魔しましたが、一見して生徒が授業に真剣に楽しく取り組んでいることがわかりました。

中2(華道)、中1(学活)の授業見学

今日の7限目に、

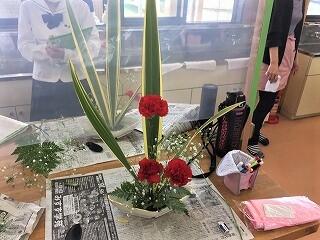

①中学2年1組の「華道」(総合的な学習の時間)の授業と

②中学1年生の「学活」(総学の振り替えにより実施)の授業を見学しました。

①「華道」の授業では、小原流の清水一克先生のご指導により、生徒一人一人が、実際にお花を生け、最後に清水先生に手直し等をしていただき、作品を完成させます。今日は、ニューサイラン、カスミソウ、カーネーションの3種を使いました。

生け方には、いくつかの型があるそうで、それをもとに生徒たちは何度も試行錯誤をしながら、完成させていました。

①中学2年1組の「華道」(総合的な学習の時間)の授業と

②中学1年生の「学活」(総学の振り替えにより実施)の授業を見学しました。

①「華道」の授業では、小原流の清水一克先生のご指導により、生徒一人一人が、実際にお花を生け、最後に清水先生に手直し等をしていただき、作品を完成させます。今日は、ニューサイラン、カスミソウ、カーネーションの3種を使いました。

生け方には、いくつかの型があるそうで、それをもとに生徒たちは何度も試行錯誤をしながら、完成させていました。

何人かの生徒に感想を聞いてみました。

浅野さん「茎が細いカスミソウは指しにくかったです。正面だけでなく、横から見たときにも立体感を出すのが難しかったです。とても楽しかったです。」

恩田さん「初めてだったので難しかったです。緊張しました。最初は、何が良くて何が悪いのかわかりませんでしたが、先生に直していただくと、なるほどそうなのかと納得しました。先生からは90点と言われました。」

お花は、家に持ち帰り、家でもう一度、生けてみるそうです。

自分でお花が生けられるなんて、素敵ですね。

②中学1年生は、7限目に「学活」を行いました。

テーマは「ソーシャルスキル」、ソーシャルディスタンスではありませんよ。

友人関係のスキルを身につけます。

私たちは、何かを失敗したときに「ごめんなさい」と謝りますが、そのタイミングを逸してしまい、後悔した経験は誰しもあると思います。

ソーシャルスキルは、これまで謝れなかった自分の経験を振り返り、場面に応じた謝罪の仕方を確認します。

2人1組になり、「さりげない謝罪」「普通の謝罪」「丁寧な謝罪」を表す言葉や態度を考え、実際にやってみました。

最後に、我こそはと思う生徒が、担任の先生を相手に、「さりげない謝罪」、「普通の謝罪」、「丁寧な謝罪」にチャレンジしていました。

「さわやかに謝ることができる佐附中生」、もうそれだけで素晴らしいです!

身近な風景

今日(2020年6月21日)は、夏至です。そして、部分日食がありました。

栃木県の天気は曇りでしたので、残念ながら、部分日食を観察することはできませんでした。九州地方などでは観察できたところもあったようです。

一方、夏至は二十四節気の一つで、暦の上では夏の盛りの頃です。

夏至の日は1年で太陽が最も空高く昇り、最も昼の長さが長くなる日です。

しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。

(今日の佐野市は)

日の出時刻は4時24分20秒、日の入り時刻は19時2分37秒で、

昼間の時間(日長)は14時間38分17秒でした。

栃木県の天気は曇りでしたので、残念ながら、部分日食を観察することはできませんでした。九州地方などでは観察できたところもあったようです。

一方、夏至は二十四節気の一つで、暦の上では夏の盛りの頃です。

夏至の日は1年で太陽が最も空高く昇り、最も昼の長さが長くなる日です。

しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。

(今日の佐野市は)

日の出時刻は4時24分20秒、日の入り時刻は19時2分37秒で、

昼間の時間(日長)は14時間38分17秒でした。

ところで、今年

日の出時刻が最も早いのは、6月12・13日(4時23分22秒)、

日の入時刻が最も遅いのは、6月28・29日(19時3分24秒)なのですが、

昼間の時間(日長)を計算すると、本日6月21日が最も長くなるのです(→夏至)。

つまり、夏至は毎年6月21日と決まっているわけでなく、日長を計算し、最も日長が長い日が「夏至の日」となるのです。ちなみに、去年の夏至は、6月22日でした。

今年の22日は、日の出が21日より14秒遅れ(=日が短くなる)、日の入りは12秒遅れる(=日が長くなる)ので、差し引きすると、21日より2秒だけ日が短くなってしまいます。今年は2秒の差で、今日(21日)が、めでたく夏至となりました。

1年で最も日が長いといっても、わずか数秒の差ですので、私たちがその変化を感じとることは難しそうです。

今日は、栃木県立博物館で、「栃木県版レッドデータブック改定事業 両生爬虫類部会」が開催されました。私も部会員として参加しましたが、博物館がある公園の敷地では、この時期の風物詩である「アジサイ」が見頃を迎えていました。

アジサイを見ると、今は梅雨なんだな、と改めて思います。

梅雨という季節に最もピッタリくる植物は、アジサイをおいてほかにはないでしょう。(あくまで主観です。)

*最後に、本日の「両生爬虫類部会」では、2000年頃、足利市松田町で「モリアオガエル」(木の枝に白い泡に包まれた卵を産むことが有名)を確認しているのですが、その後の記録がないことが話題になりました。

足利市や佐野市で、これまでに「モリアオガエル」の卵塊(木の枝に産んだ白い泡に包まれた卵)を見たことがある方は、是非、情報をお寄せください(→校長室まで)。大発見になるかもしれません。

佐高ミュージアム㉖

「佐高ミュージアム Original No.18 ~22」を公開します。

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

SGHクラブ国内班 第1回オンライン講座

本日の放課後、英語演習室でZoomを使ったオンライン講義を行いました(16:30~17:30)

内容は以下の通りです。

(1)テーマ「Think Globally Act Locally エコロジーオンラインがつなげる世界」

(2)講師:NPO法人エコロジーオンライン代表 上岡裕先生(佐野高校OB)

(3)講義内容

・エコロジーオンライン及び上岡先生のこれまでの取組

・佐野から全国へ世界へ発信する方法、

・田中正造型グローバルリーダーについて

・質疑応答

(4)参加者:SGHクラブ国内班、フランス語班(16名)

内容は以下の通りです。

(1)テーマ「Think Globally Act Locally エコロジーオンラインがつなげる世界」

(2)講師:NPO法人エコロジーオンライン代表 上岡裕先生(佐野高校OB)

(3)講義内容

・エコロジーオンライン及び上岡先生のこれまでの取組

・佐野から全国へ世界へ発信する方法、

・田中正造型グローバルリーダーについて

・質疑応答

(4)参加者:SGHクラブ国内班、フランス語班(16名)

*参加した生徒からの感想です。

・これまで授業で聞いたことがある言葉がたくさん出てきました。それらがどのようにつながっているのかが理解できました。これからの研究に活かしていきたいです。(2年 猪瀬君)

・私は、田中正造が生まれた佐野に住んでいるからこそ、やるべきことがある、と思いました。(2年 松原さん)

・マダガスカルとフランス語との関係を初めて知ることができました。フランス語班として何ができるか考えていきたいです。(2年 戸室さん)

・自分がよく知っている去年の台風で秋山川が決壊した場所を上岡先生も知っていたことから、同じ佐野に住んでいるんだなあと親近感を持ちました。(2年 大山君)

次回は1週間後の6月27日だそうです。

下野新聞~総文祭自然科学部門出場(科学部)

本日付け、下野新聞21面スクール文化欄に本校科学部の紹介記事が掲載されました。

今夏、インターネット上で開催される全国高校総合文化祭(総文祭)の自然科学部門で、生物分野の本県代表として、本校の科学部が出場します。

研究のタイトルは「栃木県産有尾目の保全に向けて」です。昨年の12月に宇都宮大学を会場として県予選が行われ、生物分野で第1位となり、総文祭出場となりました。

総文祭では、地道に積み重ねてきた研究の成果を全国の代表校とともに、動画などで披露します。

(下野新聞6月19日付け21面より、下野新聞社の著作物利用承諾済み)

下野新聞2020.6.19科学部.pdf

今夏、インターネット上で開催される全国高校総合文化祭(総文祭)の自然科学部門で、生物分野の本県代表として、本校の科学部が出場します。

研究のタイトルは「栃木県産有尾目の保全に向けて」です。昨年の12月に宇都宮大学を会場として県予選が行われ、生物分野で第1位となり、総文祭出場となりました。

総文祭では、地道に積み重ねてきた研究の成果を全国の代表校とともに、動画などで披露します。

(下野新聞6月19日付け21面より、下野新聞社の著作物利用承諾済み)

下野新聞2020.6.19科学部.pdf

下野新聞の記事

本日付け、下野新聞の3面「検証 新型コロナ 県緊急事態措置④」という連載で、以下のように、本校が取り上げられました。

「家庭学習を支援するため、独自の対策に取り組んだ高校もある。佐野高は、教員の授業動画をインターネットで配信。ネット環境のない生徒にはタブレット端末を貸し出した。再開後の授業を円滑に進めるための、県内でも先進的な取り組みであった。」

(下野新聞6月17日付け、3面。著作物利用承諾済み)

「家庭学習を支援するため、独自の対策に取り組んだ高校もある。佐野高は、教員の授業動画をインターネットで配信。ネット環境のない生徒にはタブレット端末を貸し出した。再開後の授業を円滑に進めるための、県内でも先進的な取り組みであった。」

(下野新聞6月17日付け、3面。著作物利用承諾済み)

本校は、中高ともに各学年各教科で、ユーチューブによる授業動画を独自に作製し、配信してきました。再生回数は少なくとも合わせて数千回以上に上りました。

また、ネット環境のない生徒にはタブレット端末を貸し出したのは、本校のみであり、本県の県立高校では、最も先進的な取り組みとして高く評価されています。

紙面では「遠隔授業は通常の授業の補完には限界がある」ことが指摘されていますが、これは考えてみれば当たり前のことで、遠隔授業の方があらゆる面で優れていたとしたら、本校の存在価値はありません。生徒の反応を見ながら説明したり、生徒同士が学び合ったり、質問に答えたりすることで理解を深める、といった当たり前の授業が求められていることは言うまでもないでしょう。

しかし、本校の動画配信は、遠隔授業という制約の中で、どのような形態の授業であれば、通常授業の補完ととして有効に機能するかを、先生方が試行錯誤しながら、改善していった過程でもありました。

先生方に聞いてみると、授業動画等の配信により、予習をする習慣が身についてきており、小テストなどの成績は例年に比べて上がっている、という成果も出ているそうです。今後、臨時休業中の動画配信等の成果と課題について、検証していきますが、今回蓄積されたノウハウは、おそらく、通常の授業の改善にも反映され、今後のコロナ感染症の第2波、第3波に備えた遠隔授業体制の準備・構築にも役立つ大きな武器になると考えています。

音楽室にエアコンが入ります!

現在、音楽室にエアコンを入れる工事を行っています。

単に、音楽室にエアコンを取り付けるだけでなく、室外機の設置や電源の確保・配線など、結構大がかりな工事が必要です。工事は6月上旬から始まっていますが、実際に使えるようになるのは、7月になった頃になります。

単に、音楽室にエアコンを取り付けるだけでなく、室外機の設置や電源の確保・配線など、結構大がかりな工事が必要です。工事は6月上旬から始まっていますが、実際に使えるようになるのは、7月になった頃になります。

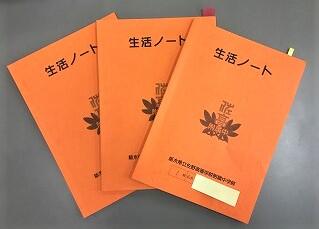

【附属中】生活ノートより

附属中の生徒が毎日提出している「生活ノート」から、通常登校第2週(6/8~6/12)の様子を振り返ってみました。

各学年からランダムに5,6冊の生活ノートを見せてもらいました。

各学年からランダムに5,6冊の生活ノートを見せてもらいました。

【中学1年生】

・今日は体育で自校体操をやりました。覚えているところと覚えていないところがあるので、しっかり覚えていきたいと思います。(6/8)

・楽しみにしていたワクワクプロジェクトの正体がわかりました。風間さんから「藍染め」のお話を聞き、とても驚きました。(6/9)

・きょうは校内オリエンテーリングがありました。学校のことを前より知ることができ、楽しかったです。(6/10)

・美術で立方体を書くのが楽しかったです。もっと描けるようにるように努力したいです。(6/11)

・1週間が終わりました。先週よりかは学校に慣れてきました。休日はゆっくり休んで、また頑張ります。(6/12)

→1年生は、校内オリエンテーション、総合的な学習の時間による「藍染めプロジェクト」、部活動見学等がありました。だいぶ学校に馴染んできましたね。

【中学2年生】

・今日は2年生で初めての技術の授業があり、プリント整理箱を作りました。あともう少しで完成するところまできました。次回の授業が楽しみです。(6/8)

・合唱コンクールの曲決めをしました。どれもいい曲ばかりで迷いましたがやっと決まりました。練習頑張りたいです。(6/9)

・今日は中條先生による情報モラル講話がありました。特にLINEの使い方では、相手に不快な思いをさせないよう、しっかり見直してから送信しようと思いました。(6/10)

・学校帰りに強い雨が降ってきて、リュックに入っていたノートとか教科書が悲惨なことになってました。今日は雨が嫌いになりました。(6/11)

・今日は音楽で校歌のテストがありました。やっぱり先生の前だと緊張してうまく歌えません。(6/12)

→2年生は、合唱コンクールの曲決め、情報モラル講話、校歌のテストなどがあったようですね。楽しみな授業も増えてきました。

【中学3年生】

・今日は家庭科できんちゃく袋づくりをしました。無事に完成して良かったです。(6/8)

・部活動見学で1年生が10何人も来てくれました。さ~ここから何人入ってくれるのかな?(6/9)

・今日は体力テストがありました。暑くてすごくつらかったです。(6/10)

・百人一首のテストがぎりぎりの合格だったので、少し悔しかったです。次は満点を取りたいです。(6/11)

・古典の授業が面白かった。これから頑張っていきたい。先週よりは疲れないようになってきました。(6/12)

→部活動見学で、1年生がどれだけ入ってくれるかが気がかりですね。いろいろなテストが行われています。

・今日は体育で自校体操をやりました。覚えているところと覚えていないところがあるので、しっかり覚えていきたいと思います。(6/8)

・楽しみにしていたワクワクプロジェクトの正体がわかりました。風間さんから「藍染め」のお話を聞き、とても驚きました。(6/9)

・きょうは校内オリエンテーリングがありました。学校のことを前より知ることができ、楽しかったです。(6/10)

・美術で立方体を書くのが楽しかったです。もっと描けるようにるように努力したいです。(6/11)

・1週間が終わりました。先週よりかは学校に慣れてきました。休日はゆっくり休んで、また頑張ります。(6/12)

→1年生は、校内オリエンテーション、総合的な学習の時間による「藍染めプロジェクト」、部活動見学等がありました。だいぶ学校に馴染んできましたね。

【中学2年生】

・今日は2年生で初めての技術の授業があり、プリント整理箱を作りました。あともう少しで完成するところまできました。次回の授業が楽しみです。(6/8)

・合唱コンクールの曲決めをしました。どれもいい曲ばかりで迷いましたがやっと決まりました。練習頑張りたいです。(6/9)

・今日は中條先生による情報モラル講話がありました。特にLINEの使い方では、相手に不快な思いをさせないよう、しっかり見直してから送信しようと思いました。(6/10)

・学校帰りに強い雨が降ってきて、リュックに入っていたノートとか教科書が悲惨なことになってました。今日は雨が嫌いになりました。(6/11)

・今日は音楽で校歌のテストがありました。やっぱり先生の前だと緊張してうまく歌えません。(6/12)

→2年生は、合唱コンクールの曲決め、情報モラル講話、校歌のテストなどがあったようですね。楽しみな授業も増えてきました。

【中学3年生】

・今日は家庭科できんちゃく袋づくりをしました。無事に完成して良かったです。(6/8)

・部活動見学で1年生が10何人も来てくれました。さ~ここから何人入ってくれるのかな?(6/9)

・今日は体力テストがありました。暑くてすごくつらかったです。(6/10)

・百人一首のテストがぎりぎりの合格だったので、少し悔しかったです。次は満点を取りたいです。(6/11)

・古典の授業が面白かった。これから頑張っていきたい。先週よりは疲れないようになってきました。(6/12)

→部活動見学で、1年生がどれだけ入ってくれるかが気がかりですね。いろいろなテストが行われています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

4

8

6

4