文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

いじめ・教育相談アンケート結果(10月1日実施)

10月1日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒が中1で各2名いましたので、担任等が本人および関係する生徒から聞き取りを行うなど、早急に対応しました。また、スクールカウンセラーとの面iji談を希望していた中学生1名、高校生1名には、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒が中1で各2名いましたので、担任等が本人および関係する生徒から聞き取りを行うなど、早急に対応しました。また、スクールカウンセラーとの面iji談を希望していた中学生1名、高校生1名には、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

身近な風景 ~秋の野草

ヒガンバナの花が終わると、周囲は一気に地味な色合いになります。

それでも、よく見るといろいろな花がひっそりと咲いており、着実に子孫を残そうとしています。

この花を知らない人はいないでしょう。

それでも、よく見るといろいろな花がひっそりと咲いており、着実に子孫を残そうとしています。

この花を知らない人はいないでしょう。

①「コスモス」ですね。

和名は「オオハルシャギク(大春車菊)」です。学名がコスモス・ビピンナツスCosmos bipinnatus であるため、「コスモス」、または「アキザクラ(秋桜)」とも呼ばれています。メキシコが原産で、まずスペインに渡り、日本には1879年(明治12年)に持ち込まれたといわれています。

ところで、「コスモス」(=宇宙の秩序、調和?)という学名は壮大すぎやしないでしょうか? 一説によると、スペイン出身の聖職者が本種の花をみて、花びらが整然とバランスよく並んでいることに、ギリシャ語の(調和)と名付けたと言われています。(以上、Wikipediaより)

でも、日本人が「コスモス」の花を見て「宇宙の秩序」を感じることは、あまりないような気がします。

②コセンダングサ

これだけ見ても、あまりパッとしませんね。でも、この後、この花からこんな種子ができてきます。

もうわかりましたか?

そうです。先端に突起が3本ある「ひっつきむし」になります。「ドロボウグサ」と呼ばれることもあるようです。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

でも、日本人が「コスモス」の花を見て「宇宙の秩序」を感じることは、あまりないような気がします。

②コセンダングサ

これだけ見ても、あまりパッとしませんね。でも、この後、この花からこんな種子ができてきます。

もうわかりましたか?

そうです。先端に突起が3本ある「ひっつきむし」になります。「ドロボウグサ」と呼ばれることもあるようです。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

③セイタカアワダチソウ

一時期は、秋の野原はセイタカアワダチソウの大群落で覆われていましたが、今では不思議とあまり見かけなくなりました。理由は、よくわかりません。

この花からハチミツが採れるそうですが、「古い靴下のような酸っぱい匂いがする」という難点があるそうです。10年前はネットで購入できましたが、今は販売されてません。やはり、匂いが不評だったのでしょうか。

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

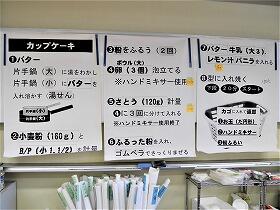

中1「家庭科」の授業見学~カップケーキ

本日の6限目に、中学1年2組の「家庭科」の授業(森戸先生)を見学しました。

「カップケーキ」を作っていました。

「カップケーキ」を作っていました。

材料から作り方まで本格的です。

バターを湯煎で溶かしたり、小麦粉をふるいで振るったり、卵をハンドミキサーで泡立てたりします。

みんな楽しそうですね。

この後、牛乳、レモン汁、バニラを入れて、型に入れます。

オーブンで180℃で20分、焼き上げたらできあがりです。

しかし、ここで慌てて食べてはいけません。

一晩、寝かせておくと、しっとりとした味わいになり、さらにおいしくなるそうです。一人2個ずつ、家に持ち帰りましたので、明日以降が食べごろですね。

*私も別のクラスの授業で作ったカップケーキをいただきましたが、おいしさは保証付きです。

今までに食べた(市販の)カップケーキよりも、ダントツにおいしいです。

(もし、これを売っていたら買います! そのくらいおいしいです。)

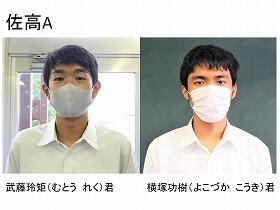

「第14回全日本高校模擬国連大会」出場決定!

11月14日(土)・15日(日)に開催される「第14回全日本高校模擬国連大会」に、SGHクラブディベート班から、佐高A(武藤玲矩君、横塚功樹君)、佐高B(石塚凜花さん、関根圭太君)の2組(1年生)が応募し、書類選考の結果、佐高Bの2人が、見事、合格しました。

今大会には、全国から219チーム(高校1,2年生)が応募し、54組が選考されました。選考された学校名を見れば、いかに難関だったかがわかると思います。

第14回全日本高校模擬国連大会_書類選考合格者一覧.pdf

今大会には、全国から219チーム(高校1,2年生)が応募し、54組が選考されました。選考された学校名を見れば、いかに難関だったかがわかると思います。

第14回全日本高校模擬国連大会_書類選考合格者一覧.pdf

模擬国連会議とは?

→参加者が各国を代表する大使(Delegate)に扮し、議論のテーマとなる議題(Agenda Item)について議論・交渉を行います。大使たちは、各国の主張をまとめ全世界に発表するための決議案(DR)を協力して作成し、採択することを目指します。

今年度の議題は?

→「宇宙利用(USES OF OUTER SPACE)」です。

佐高Bチームが、どの国の大使になるのかは、当日にならないとわからないそうです。

この大会に出場するための書類選考とは?

→以下は,主催者である「Global Classrooms」のHPに掲載されている書類選考課題です。18ページにも及ぶ論文を読んでまとめたり、英語で解答する課題もあります。書類選考課題.pdf

→参加者が各国を代表する大使(Delegate)に扮し、議論のテーマとなる議題(Agenda Item)について議論・交渉を行います。大使たちは、各国の主張をまとめ全世界に発表するための決議案(DR)を協力して作成し、採択することを目指します。

今年度の議題は?

→「宇宙利用(USES OF OUTER SPACE)」です。

佐高Bチームが、どの国の大使になるのかは、当日にならないとわからないそうです。

この大会に出場するための書類選考とは?

→以下は,主催者である「Global Classrooms」のHPに掲載されている書類選考課題です。18ページにも及ぶ論文を読んでまとめたり、英語で解答する課題もあります。書類選考課題.pdf

→佐高Aと佐高Bで協力して論文を読んでまとめたりしましたが、個人で答える課題もあったそうです。1か月以上かけて解答を作成し、最終的に「佐高B」が選考されました。

当日の大会は?

→今年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、オンライン開催となったそうです。大会で上位入賞したチームは、ニューヨークで開催される「高校模擬国連国際大会」へ派遣される予定です。健闘を祈ってます!

身近な風景 ~ヒガンバナ④花から葉へ

燃えるような赤いヒガンバナの花の季節は終わりました。しかし、枯れた花の足元を見ると、葉が生えてきています。華やかな花の季節は一瞬でしたが、やがて伸びてくる葉が、冬の間もせっせと光合成をし、栄養分を球根に蓄え、翌年の花の季節に備えます。こころなしか、セミの一生にも似てますね。

佐高の前庭のヒガンバナの花が咲くまでを振り返ってみましょう。

球根から茎が伸びてきたのを確認したのは9月21日でした。

そして、茎の先端のつぼみから花が咲き、満開になったのが9月30日(10日後)。

花が枯れ、球根から葉が伸びてきたのを確認したのが10月7日(17日後)。

「花の季節」から「葉の季節」に切り替わるのに要した時間は、約2週間でした。

ところで、日本産のヒガンバナは、(三倍体であるため)種子で増えることができません。球根を増やして繁殖します。ヒガンバナの繁殖を松江幸雄と言う方が30年余にわたって観察した結果によると、1個の球根は約30年で926個に増えたそうです(雑誌「遺伝」1997年4月号より)。条件さえよければ、全ての球根から花が咲きますので、それだけで大群落になりますね。

佐野市三毳山 万葉庭園(10月4日)

(ここでは、庭園を造る際にヒガンバナの球根をおそらく人の手で植えたと思われます)

日本に存在するヒガンバナは、原産地である中国から伝わった球根から日本各地に株分けの形で広まったと考えられており、日本の野生のヒガンバナは全て遺伝的に同一(クローン)であるといわれています。

佐野市富士町(10月4日)

そういえば、サクラの代表的な品種である「ソメイヨシノ」も、挿し木によって増えるクローンですから、ある地域のソメイヨシノが一斉に開花する現象と、同一地域のヒガンバナが、同時期に開花する現象は似ていますね。

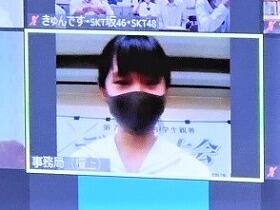

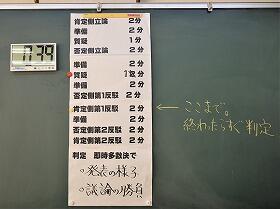

佐野市中学生親善ディベート大会

本日、「第7回佐野市中学生親善ディベート大会オンライン」が、本校および佐日中等の両校を会場として開催されました。附属中から4チーム、佐日中等から2チーム参加し、リーグ戦の結果、上位4校に附属中4チームが進出しました。上位2チームで決勝戦を行った結果、「いかのおすし」チームが優勝しました。

今回は、新型コロナの影響で、本校会場には、佐野附中4チームのうち3チーム、佐日中等会場には、佐日中等2チームと佐野附中1チームの計3チームが集まり、Zoomによるオンライン対戦で、1回戦から3回戦が行われました。

今回の論題は、

「日本は救急車を有料化するべきである、是か非か」でした。

「SKT48」若林仁瑛くん、山口大斗くん、長島咲太くん、黒田紗良さん(佐附3年)

「SKT坂46」清水健成くん、大川隼くん、坂田公希くん、門脇行貴也くん(佐附3年)

「きゅんです」小林美葵さん、小貫椰生さん、細谷莉月さん(佐附2年)

「いかのおすし」青木優奈さん、恩田小春さん、鈴木公太郎くん、山本虹輝くん(佐附2年)

このチームだけ、佐日中等の会場で対戦しました。中央の写真が青木さんです。

リーグ戦(予選)の結果、

優勝決定戦は、「SKT48」 (佐附3年) 対 「いかのおすし」(佐附2年)

三位決定戦は、「SKT坂46」(佐附3年) 対 「きゅんです」 (佐附2年)

となりました。

奇しくも、本校の3年生と2年生の対戦、という構図になってしまいました。

優勝決定戦の結果、審査員3名の評価が割れる大接戦の末、「いかのおすし」が優勝し、「SKT48」が二位となりました。三位は「SKT坂46」です。

また、ベストディベーター賞は、「いかのおすし」の青木さんが受賞しました。

優勝した「いかのおすし」、そして、ベストディベーター賞の青木さんに盛大な拍手が送られました。閉会宣言が終わったのは18時を回っていました。この日は9時から18時まで、緊張の連続でしたね。お疲れ様でした。

なお、下の集合写真には写っていませんが、1年生16名(17時で下校)、「いかのおすし」の4名(佐日中等の会場)を加えると、今日は総勢31名の生徒が参加しました。

県新人ボート競技大会

本日、渡良瀬川特設コースで、「令和2年度 栃木県総合体育大会県新人ボート競技大会」が行われました。さわやかな秋晴れの下、本校からは、「女子クオドルプル」に、1年生チームと2年生チームが、それぞれ参加しました。

2年生チーム

2年生チーム

1年生チームは、佐野東高校の1年生チームに競り勝ちました。

赤いブイがゴール地点です。(タイム:3分36秒16 /1000m)

2年生チーム(先日の全国大会準決勝進出チーム)は、2年生の男子チーム(佐野東高校)と対戦しました。

この試合は、モーターボートの上で、スタートからゴールまで、近くで観戦させてもらいました。

2年生チームは、佐野東高の男子チームに追い付けず2位でしたが、タイムは3分17秒89、1年生チームと比べると20秒近くも早いんですね。

閉会式で記録が発表されました。11月に関東大会が行われるそうですが、渡良瀬川の水位がこの時期下がってきており、練習できる期間は限られているそうです。

2年生、1年生ともに、気合は十分でした。練習頑張ってください!

中1CTP「日本語ディベート」の授業見学

中1のCTPでは、9月から「日本語ディベート」が始まりました。

今日の2限目に1年2組のCTPの授業(粂谷先生と富永先生)を見学しました。

今日の2限目に1年2組のCTPの授業(粂谷先生と富永先生)を見学しました。

本校では、中1、中2で日本語ディベートを行い、中3では英語ディベートを行います。これは、附属中ならではの取組です。中1の「日本語ディベート」の最初の論題は以下の通りです。

【論題】

東京ディズニーランドのメインキャラクターは、ミッキー&ミニーから、ドナルドダック&デイジーに変更すべきである。是か非か。

1班4名(3名)で、9班編成です。4名は、立論2人、質問1人、第一反駁1名に役割分担しています。教室内では、肯定側、否定側、審判が一つの単位となり、3か所で試合が行われます。この日は、2試合行いましたが、それぞれの班は、肯定側、否定側、審判をローテーションで体験します。

↓全体的には、こんな感じです。

「今朝は4時に起きて立論を考えました」という生徒もいるくらい、白熱した試合が繰り広げられました。以下の写真の数々を見れば、それが誇張ではないことがお分かりいただけると思います。

作戦タイムのひと時です。

そして、試合が再開されました。

今回の論題はこれで終わりで、次回から新しい論題で準備を始めます。そして、3年生が修学旅行に行く11月の第1週(スペシャルウィーク)に「学年ディベート大会」が実施されるようです。お楽しみに!

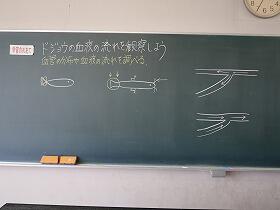

中2「理科」の授業見学

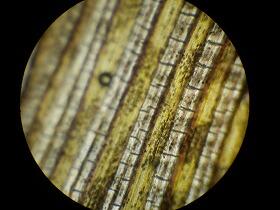

今日は、中学2年1組「理科」(5限目)、中学2年3組「理科」(6,7限目)の授業(中村先生)を見学しました。今回は「ドジョウの血管の分布や血液の流れの観察」でした。

中2「理科」の2章「生命を維持するはたらき」では、「血液はどのようなしくみで、栄養分や酸素、二酸化炭素などを運ぶのか。」について学んでいます。

今回は、ヒトと同じ脊椎動物である魚類「ドジョウ」を材料とし、尾びれの血管や血液の流れを観察しました。なお、教科書では「メダカ」を使っていますが、メダカだとすぐ弱ってしまい、観察後には死んでしまうことが多いことから、本校では、より丈夫な「ドジョウ」を材料として使っています。ちなみに、去年、実験に使ったドジョウは今も生物室の水槽で生きています。

まずは、魚屋で仕入れてきた食用のドジョウを一匹すくい、チャックの付きの袋に、水とドジョウを入れます。これで、生きたままドジョウを観察できます。

顕微鏡にスライドグラスとドジョウ入りの袋をセットし、顕微鏡で尾びれを観察します。生徒は生き物の観察を嫌がることなく、全員が興味をもって、顕微鏡で観察していました。これは素晴らしいことだと思います。

ドジョウの血液の流れの動画です↓

https://youtu.be/a_AkRtaAApc

https://youtu.be/vHi3pRdmwH8

https://youtu.be/SmvgaKJLLsU

観察が終わると、ドジョウを水槽に戻します。ドジョウは生物室の水槽で飼育します。

生徒は、血管の分布や血液の流れについて、スケッチをしたり、観察で気づいたことや考察をプリントにまとめます。そして、班ごとに自分たちが気づいたことなどについて、順番に発表しました。

↓レポートの一例を紹介します。

動脈と静脈の違いや分布、赤血球の色の見え方、心拍数と血液の流速との関係、尾びれに付着している寄生虫?など、細かいところまで、よく観察しています。

ドジョウの血流 レポート.pdf

身近な風景 ~中秋の名月

今日は、中秋の名月です。空には雲一つありません。「月が綺麗ですね。」

明日は、満月で大安です。「何かいいことありそうですね。」

明日は、満月で大安です。「何かいいことありそうですね。」

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

7

5

7

5

6