文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中学】関東中学生テニス選手権大会

8月6日(金)、埼玉県の智光山公園で「第74回 関東テニス選手権大会」が開催されました。本校は団体戦に出場しました。(直接応援に行くことはできませんでしたが、顧問から写真とともに報告がありました。)

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

団体戦にエントリーしたメンバーです。

1,2年生も先輩たちのプレーをしっかりと目に焼き付けてくれました。

<部長のコメントです>

「関東大会では他県の強豪校がたくさん来るので、圧倒された部分もありましたが、今までの練習の成果を発揮して試合に全力で臨めました。ですので、悔いはありません。これからは3年生が頑張ってきた姿を忘れずに1,2年生に伝統を継承して欲しいと思います。」

*強豪校相手に全力でチャレンジしてくれました。写真の表情からも、やれることはやった、悔いはない、ということが伝わってきました。笑顔で締めくくることが出来た3年生にとっては、最高の思い出となりましたね。よく頑張りました。ぜひ、高校でも続けてください。1,2年生は、これからが主役ですので、よろしくお願いします。

【高校】PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021

8月6日(金)・7日(土)の2日間、PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021が開催されています。例年、大阪を会場に実施していますが、今年度は、Zoomを使った開催となりました。全国の強豪校が参加しており、本校からは3チームがエントリーしています。

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(一般)

佐野Bチーム→ 横塚功樹君、片柳賀那さん、石塚凜花さん(高校2年生チーム)

佐野Cチーム→ 大澤菜乃さん、大川優貴君、内村悠之介君(高校2年生チーム)

*それぞれのチームで、持てる力を出し切ってください。応援しています。

【中高】栃木県吹奏楽コンクール2021

7月30日(金)、「栃木県吹奏楽コンクール」中学校の部 B部門、7月31日(土)、同 高等学校の部 B部門が、開催されました。その結果、佐附中は「銀賞」、佐高も「銀賞」を受賞しました。中高ともに、よく頑張りました。

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

2人の部長には、それぞれコンクール当日の演奏について、聞きました。

<中学吹奏楽部部長:恩田小春さん(3-1)>

・昨年度は、コンクールが中止になってしまったので、中学生でコンクールに出るのは、今回が初めてでした。演奏曲は「エンジェル・イン・ザ・ダーク」です。

・5月3日に佐野市文化会館で実施した「定期演奏会」でもコンクール曲を演奏しましたが、十分な練習ができず、ぜんぜん納得がいく演奏ではありませんでした。こんな音しか出せなかったことが嫌でした。部員の気持ちもばらばらで、このままではだめだと思いました。

・6月の上旬頃、部員みんなで話し合いを持ち、コンクールに向けて「本気でやろう」という気持ちになることができました。そこから、苦手なところをどうやって克服するかに焦点を当てて、練習を行ってきました。

・今回のコンクールで「銀賞」を受賞できましたが、これは、練習の成果が結果に表れたと思っています。少なくとも、5月の定期演奏会に比べて、明らかに上達しており、演奏については納得しています。やればできるという自信にもなりました。これからは、さらなる演奏のレベルアップに向けて、頑張っていきたいと思っています。

(コンクール当日のリハーサル室での演奏です。)

*定期演奏会で納得いく演奏ができなかったことが、コンクールに向けて本気で頑張ることができたことにつながったのですね。コンクールで納得のいく演奏が出来て、良かったですね。

<高校吹奏楽部部長 尾花彩華さん(2-4)>

・5月の定期演奏会以降、金賞を取る、という目標を立て、できる限りのことをやってきました。コンクール当日も、納得のいく演奏ができた、できることはやった。後は結果を待つだけ、という感じでした。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

*2点差だったということがショックだったということでした。その気持ちはよく分かります。こういう経験は、誰にでも起こりうることですから。しかし、何点差であれ、とにかく差があった、という現実は受け止めなければならないと思います。金賞という目標は、その差を乗り越えた先にあったのだと思います。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

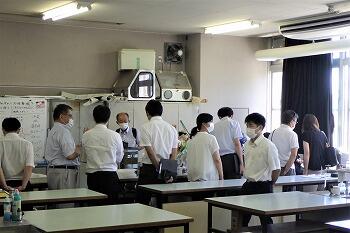

【中高】栃小教研佐野支部理科部会研修会

8月3日(火)9時~11時半、 佐野市内の小学校で理科を教えている先生方の研修会が、佐野高校の理科室(3階の化学室)で開催され、小学校の先生方40名近くが参加してくださいました。また、研修の後半では、科学部の生徒による研究発表も行いました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

本研修会を企画されたのは、嶋田政己校長(犬伏東小)で、かつて佐高や佐附中で化学や理科を教えてこられた同僚の先生です。

実技実習では、「液体窒素」を使った物質の変化を観察しました。

この実習は、附属中の「数理探究」の授業のネタでもありますが、一般の小中で体験することは、なかなかありません。本物に触れる実習は、小学校の理科の先生にとっても貴重な体験です。

まずは、事務局の河田安彦先生(犬伏小)による演示実験から始まりました。河田先生は、佐野市の宇宙少年団などでも活躍されています。

液体窒素の実験の定番中の定番です。-196℃の液体窒素で「バラ」を凍らせます。

そして、バラの花びらは「バラバラ」に!

さすがに、つかみはOKですね。小学校の先生方の期待が一気に高まりました。

続いて、先生方は各班ごとに、いろいろなものを液体窒素で冷却し、その変化を観察しました。

膨らませた風船やレタスなどを冷却しています。

これならどうだ、と目一杯膨らませた風船を冷却する先生方もいました。

動画でも記録されています。

もっとやってみたい先生方は、液体窒素のお代わりをしています。

スプレー缶に入った酸素や二酸化炭素をビニール袋に入れて液体にする班もありました。

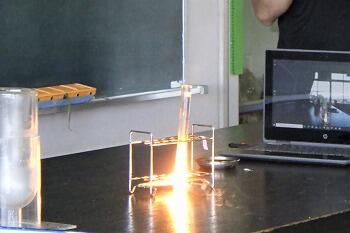

ここで、再び河田先生が登場し、またまた定番の実験を披露します。

「バナナ」を凍らせています。

これもお決まりで、凍ったバナナで釘を打ちました。

「そんなバナナ!」先生方の興奮はますます高まります。

そして、最後のクライマックス。高温超電導の実験です。

確かに、よく見ると物質が浮かんでいます。

約40分間の実験の後、先生方は実験結果をまとめ、少しクールダウンしました。やはり、実物を見ることは最大の研修ですね。なお、中学2年生の松葉君と丸山君がアシスタントとして協力してくれました。

その後、研修の第二部として、生物室に移動し、科学部の生徒たちによる特別講義が行われました。

科学部の代表6名の自己紹介の後、パワーポイントによる研究発表を行いました。

その後、今年度はどんな研究をしているか、それぞれの研究班のリーダーが説明し、生物室内で飼育、実験している生物を自由に見学してもらいました。先生方は、とても熱心に話を聞いてくださり、質問もしてくださいました。また、小学校での教え子がりっぱになった姿に感動している先生もいらっしゃいました。

生徒たちにとっても、大きな励みになりました。

最後は、再び、3階の化学室に戻り、おさらいの実験を本校の神戸先生と田所先生によって披露しました。液体窒素で液体状になった酸素を試験官に入れ、火をつけました。

激しい燃焼が起こります。

こうして、午前中2時間半にわたって行われた研修会は、先生方の大満足の中、無事に終了しました。小学校の先生方にとっても、本校で行われる授業や科学部の活動はとても魅力的だったのではないかと思います。お役に立てて光栄でした。

小学校の先生方とのコラボは、今までほとんどありませんでしたが、附属中に入った生徒がどんな学校生活を送っているか、そして、どれだけりっぱに成長しているかを知っていただく良い機会でもありました。(まだ他にもいろいろなネタがありますので、第二弾も実施可能です。ご検討ください。)

【中3】シンカゼミ・フィールドワーク②

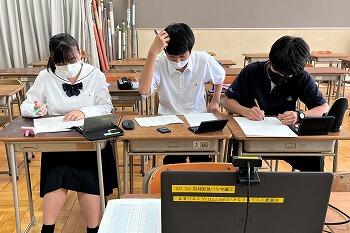

8月2日(月)10:00~、中学3年の細貝さん、田中さん、尾島さんのグループの研究テーマ「なぜ栃木県の男性育休取得率は低いのか」に関するフィールドワークとして、大芦守教諭(佐野北中学校勤務)にインタビューを行いました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

大芦先生は本校の卒業生ですので、皆さんの先輩にあたります。なお、大芦先生のお父さん、そして、お子さんも佐野高校を卒業されましたので、親子三代にわたって佐野高校を卒業されたことになります(令和元年度に「三代表彰」を受けました)。

大芦先生は、2番目のお子さんが誕生された際、佐野市の男性教員で初めて育児休暇を取得されたそうです。その体験を踏まえて、大芦先生が育児休暇を取得された時の状況、そして、育児休暇取得の現状などについて、教えてくださいました。

また、御家族の写真を見せてくださり、父親としての思いや、教職員としての思いなどについても話してくださいました。生徒達の想像以上に、育休を取得することは大変なことだった、ということが伝わってきました。本当に、貴重なお話をありがとうございました。

(注:インタビュー終了後に写真を撮らせてもらいましたので、ノートは閉じています。実際にはきちんとメモをとっていました。)

*今回のフィールドワーク(インタビュー)を参考に、さらに研究を進めてください。どんな研究になるか、楽しみにしています。頑張ってください。

大芦先生、今日はありがとうございました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

3

9

2

2