文字

背景

行間

校長室便り

【卒業生】アメリカの大学へ進学(報告)

12月15日(木)放課後、この春卒業した後藤秋浜君が、アメリカの大学への進学が決まったことを報告に来てくれました。Wichita State University Aerospace Engineering ウィチタ大学(宇宙工学科)に来年の1月に進学します。

高校生の時、木村先生に英語を鍛えてもらったそうです。

高校を卒業してからは、留学のサポートをするエージェント(東京)で、特に英語の勉強(英文で600字のエッセイを作成)などを進めてきました。その結果、アメリカの4つの大学(いずれも宇宙工学を学べる大学)に合格しました。おめでとうございます。進学するウィチタ大学は、宇宙工学が盛んなカンザス州にあります。

来年1月11日(日)に日本を出発し、17日から授業が始まるそうです。将来は、NASAなど、宇宙工学に関する施設で働きたいそうです。頑張ってください。応援しています。

【高2】佐野市長との「新春対談」収録

12月14日(水)午後、高校2年2組の青木藍花さんが、佐野市長、佐野商工会議所会頭との「新春対談」の収録に、高校生代表として参加しました。青木さんは、新装「佐野サービスエリア」のスタンプのデザイン作成に協力したことが縁で、佐野市長から招待されました。

収録直後の様子

対談終了後、佐野市長のイスに座らせていただきました。

また、12月15日(木)の17時からは、広島県の地元紙「中国新聞」のオンラインインタビューを受けました。

青木さんは「第7回 2022年度ひろしまジュニア国際フォーラム」に参加し、様々な活動を行っています。本校の中学3年生や高校2年生が、広島や長崎に修学旅行に行く事前学習として、「平和に関するワークショップ」を開催したり、平和新聞を廊下に掲示したりしています。

渡り廊下での「平和を知ろうコーナー」展示

そのような活動をしていることを、中国新聞(広島県)の記者が注目し、紹介していただけることになったそうです。1月9日に発行する「成人の日」特集の紙面で紹介されるそうです。

選択4教室で、中国新聞の記者から、オンラインインタビューを受けました。

*青木さんは、今年度、様々なことにチャレンジしました。一つ一つは地道な活動ですが、いろいろな方から評価されることで、大きな自信にもなっているようです。今後も、ますます頑張ってください。応援しています。

【高校】「高校美術展・デザイン展」作品集

12月10日(土)11日(日)、栃木県総合文化センターで「第56回栃木県高校美術展 第45回栃木県高校デザイン展」が行われました。美術部から「8作品」出品しました。

どれも素晴らしい作品です。

【高3】フードデザインの授業見学(保科先生)

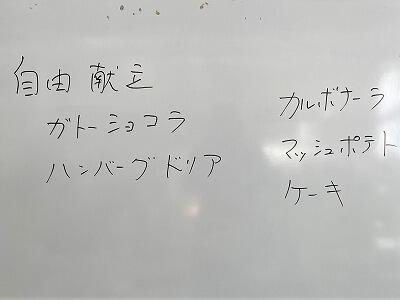

12月15日(木)3・4限目、高校3年3組の選択授業「フードデザイン」(理Ⅱ、7名選択、保科先生)を見学しました。今日は2学期最後の授業で、自分たちでメニューを決める「自由献立」でした。

今日は、【ガトーショコラ、ハンバーグドリア】組、【カルボナーラ、マッシュポテト、ケーキ】組の二つの班に分かれて、作業をすることになりました。それぞれが材料を必要な分だけ計算して用意してきました。

<カルボナーラ>

シェフの一品、といった感じです。見るからにおいしそうです。

<マッシュポテト>

ジャガイモを茹でるところから始めました。きゅうりをピーラーで薄く切り、枠のように使っています。

ハムやキュウリを巻いて、花まで作っています。手が込んでいます。

<ガトーショコラ>

大量のチョコレートを使って作りました。

<ケーキ>

食パンをスポンジケーキがわりに使っています。シャインマスカットと生クリームをふんだんに使っています。

<ハンバーグドリア>

まず、ハンバーグを作り、ご飯の上に2つ並べます。その上から、ホワイトソースと粉チーズ、とろけるチーズを乗せ、オーブンで10分間、焼き上げます。かなりのガッツリ系です。おいしさは間違いないでしょう。

<試食タイム>

今回も大満足でした。7人で協力してメニューを考え、みんなで手分けして、全部で7品を完成させました。

素晴らしいチームワークでした。もう怖いものなど、何もなさそうです。(大学での一人暮らしもバッチリでしょう!)

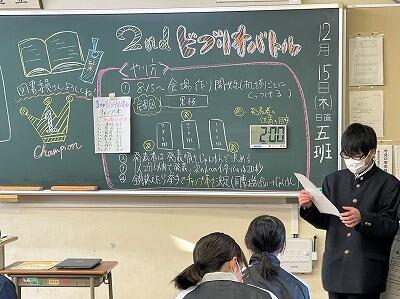

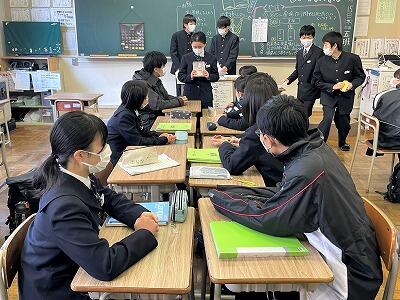

【中学】ビブリオバトル2回戦

12月15日(木)8:15~30、今日は「ビブリオバトル」の2回戦が行われました。前回、各班から選ばれた生徒が発表しました。各クラス3名の代表が決定しました。

皆さん、いろいろな本を読んでますね。

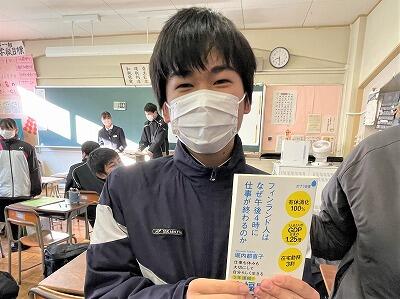

個人的にも、本を紹介してくれました。

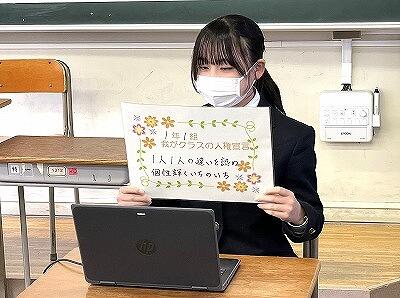

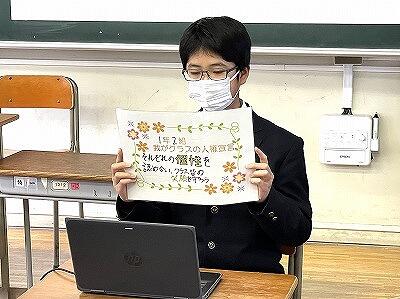

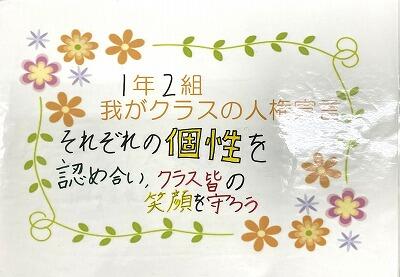

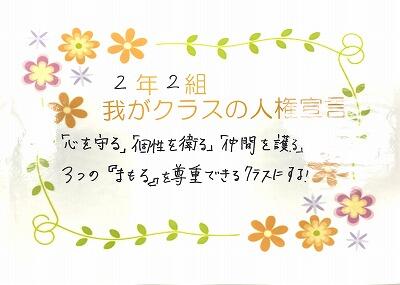

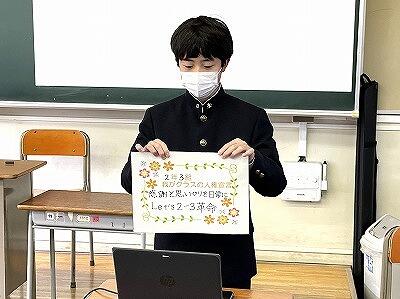

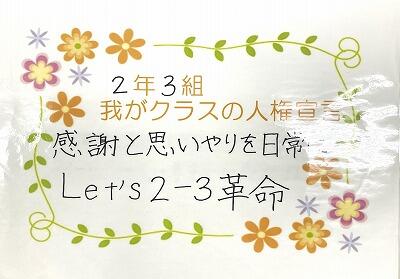

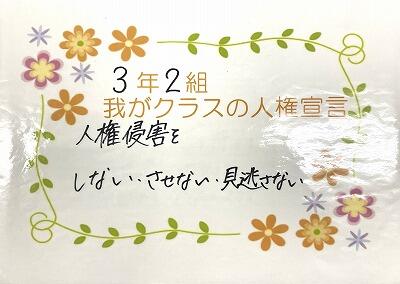

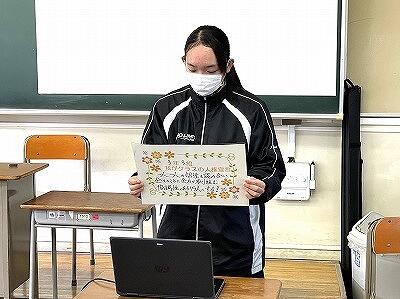

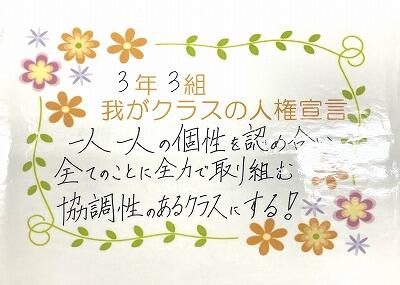

【中学】「我がクラスの人権宣言」発表(人権集会)

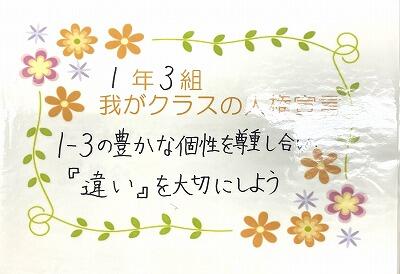

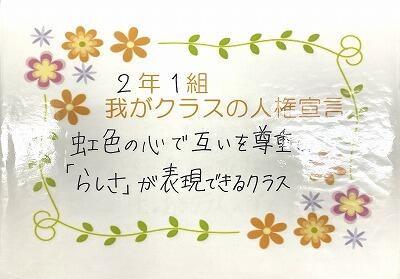

12月14日(水)朝8:20~35、選択1教室で、各クラスのシンカ委員が「我がクラスの人権宣言」をオンラインで発表しました。

各クラスのシンカ委員と人権宣言(右から、1年123組、2年123組、3年123組)

今日の人権集会は、12月4日から10日までの「人権週間」の振り返りとして実施しています。まずは、生徒会長から、「人権週間」について、説明がありました。

1948年12月10日、国連総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。そして、12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」として、記念行事を行うことが決議されました。さらに、日本では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、全国いっせいに、人権啓発活動を特に強化して行っています。

本校では、各クラスで「人権宣言」を作りました。今日は、「我がクラスの人権宣言」として、その趣旨などをシンカ委員が発表してくれました。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

*現在、世の中では、いじめや児童虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障害等を理由とする偏見や差別、ハンセン病問題など、様々な人権問題が依然として存在しています。また、近年、新たに、コロナ禍に伴う人権問題も発生しています。

これらの問題の解決には、自分の問題として捉え、互いの人権を尊重し合うことが大切ですが、「我がクラスの人権宣言」には、「個性」「思いやり」といった大切な言葉が使われていました。この人権宣言に込められた思いを日々の生活で、大切にしてほしいと思います。

【中2】伝統文化を英語でプレゼン(CTP、高木先生、粂谷先生)

12月13日(火)1限目、中学2年3組の「CTP」の授業(高木先生、粂谷先生)を見学しました。これまでに体験した日本の伝統文化(茶道、華道、筝、歌舞伎、狂言など)について、英語でプレゼンをする準備を行っていました。

生徒たちは、伝統文化に関するアンケートを作成したり、それらに回答したりしていました。また、パワーポインントでプレゼン資料を作っている班もありました。こうした作業に、だいぶ慣れてきている印象を感じました。

*生徒に聞いてみると、こうした作業はやっていてとても楽しく、やりがいがある、という答えが返ってきました。

生徒たちは、それぞれ自分たちのペースで進めていました。どんなふうに完成するか、楽しみにしています。頑張ってください。

【高2】図書委員研修会での発表

12月8日(木)宇都宮工業高校の大講義室で「高文連図書部会 生徒研修会」が開催されました。県内各学校の図書委員約100名と引率教員70名を前に、本校の図書委員の代表2名(蓮沼萌衣さん、平川柚葉さん、高2-2)が本校の図書委員会の活動や課題について発表しました。

12月13日(火)昼休み、報告に来てくれました。

二人のプレゼンの一部です。「現状と課題をよく分析している」と高い評価をいただきました。

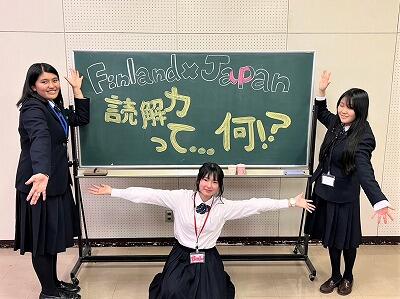

【高2】「読解力って何!?Finland × Japan 」大成功!

12月13日(火)放課後、高2の課題研究班の3人組が、自分たちで企画した「読解力って何? Finland × Japan 」と題するイベントの結果報告に来てくれました。12月11日(日)、佐野市文化会館201会議室で開催しました。

(左から)須貝咲那さん(2-1)、木村香乃音さん(2-2)、小熊優衣さん(2-2)の3人組

佐野市内の13名の高校生が参加してくれました。

イベントは3部構成になっています。

1部:読解力とは? PISA(学習到達度試験)の問題を体験する。

2部:フィンランドメソッド体験 3人が開発したゲーム「カルタdeかるた」(マインドマップ)を体験する。

意外な発想があり、深く考えさせられました。

(フィンランド体験・休憩)フィンランドの「ミートパイ」を食べよう!

3部:読解力を高める! 読解力をみる問題を作って解く!

栃木県の「とちぎユースチャレンジ」の担当者も身に来てくれていました。

マレーシアの高校生との協働研究のパネルも展示していました。

*成功して良かったですね。うまくいくか心配でしたが、さすがに、ただ者ではありませんでした。3人には「表彰カード」を差し上げました。今週末も宇都宮の会場で開催するそうです。頑張ってください。

【高2】英語の特別授業(コミュニケーション英語Ⅱ、大嶋先生)

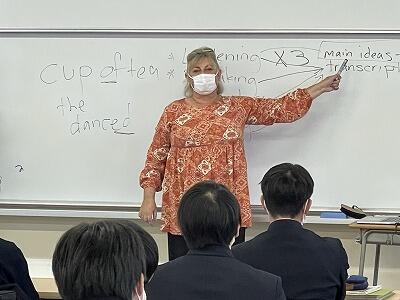

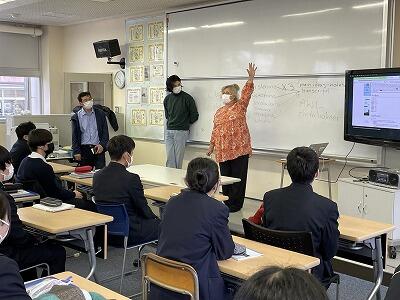

12月13日(火)1限目、高校2年3組の「コミュニケーション英語Ⅱ」(大嶋クラス)で、「特別授業」が行われました。オーストラリアから、本校に「体験入学」している石澤彩さんのお母さんとお兄さんが来校し、ネイティブによる英語の特別授業が行われました。

まず、自己紹介と質問コーナーからは始まりました。好きなアニメや食べ物、などの話題で、和やかな雰囲気が作られました。

石澤さんのお兄さんは「メルボルン大学」の学生で建築学を学んでいます。お母さんは「モナッシュ大学」に入学する学生に英語を教えています。モナッシュ大学は、医療分野の専門的な大学で、世界各地から学生が集まってきます。そうした学生に、大学でも通用する高度な英語を身に付けさせるのがお仕事です。いわば、世界と大学をつなぐ橋渡しをされています。今日は、世界中の学生を相手にしている「英語の先生」による特別授業が実現しました。

英語を一人で勉強する方法について、お話がありました。

「TED」talks という動画を見ると、とても勉強になるそうです。再生する速さも調節できるので、聞き取りの力をつけるのに効果的だそうです。

生徒たちは、楽しそうにお話をきいていました。

45分間は、あっという間に進んでいきました。

「世界標準の英語の授業」ありがとうございました!

石澤ファミリーは、とても仲良しでした。

最後まで残ってくれていた生徒たちと記念写真を撮りました。

生徒たちにとって、素晴らしい体験だったと思います。

特にありません。