文字

背景

行間

校長室便り

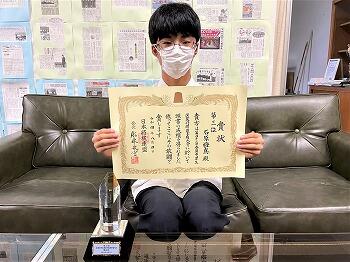

【中3】「中学生選抜将棋選手権大会」報告

8月30日(火)放課後、山形県天童市で行われた「第43回全国中学生選抜将棋選手権大会」(8月2~4日)で見事、準優勝に輝いた、中学3年2組の石原橙真君が、校長室に報告に来てくれました。

石原君は、小学1年の時に、地元の「将棋教室」に入り、将棋を始めました。そこで、めきめきと上達し、小学3年の時に初めて全国大会に出場し、低学年の部でなんと「準優勝」を果たしました。小学5年では高学年の部で「第3位」と破竹の勢いで腕を上げていきました。中学1年の時は、コロナで全国大会は開催されませんでしたが、昨年度(中2)の全国大会でベスト16となりました。今回はベスト4を目指してきました。

(放課後、囲碁将棋部での対戦です)

早速、今回の大会を振り返って、感想等を聞いてみました。

Q1:第3位になるまでには、どのような対戦がありましたか?

→「1日目は予選リーグから始まりました。3試合を行い2勝すれば、予選リーグを勝ち抜けることが出来ます。1試合目は、千日手という状態になってしまいました。これは、同一局面が何回か現れる状態を発生させる手で、勝敗が付かなくなるため、再試合となりましたが、勝つことが出来ました。2試合目も勝ったので、予選リーグを突破することができました。実は、この2試合目の相手は、決勝トーナメントで「優勝」しました。今大会で、優勝者が唯一負けたのがこの対戦だったので、かなり自信になりました。決勝トーナメントは、3回勝ったら決勝戦ですが、3試合目の準決勝で負けてしまいました。勝てる試合だったので悔しかったですが、その後の3位決定戦で逆転勝ちし、3位になれたのは嬉しかったです。」

Q2:3位になったことを誰に伝えたかったですか?

→「今大会は両親もついてきてくれたので、伝える前に知っていましたが、やはり、最初に将棋を教えてくれた「将棋教室」の先生に伝えたいと思いました。その先生に伝えると、とても喜んでくれました。」

Q3:これからの目標は何ですか?

→「佐野高校の竹熊先輩が、竜王戦で準優勝したので、来年度は高校の竜王戦で優勝することが大きな目標となりました。附属中そして佐高で将棋を続けることが出来るので、附属中に入ってよかったと思っています。」

*準優勝のクリスタルの盾がとても素敵でした。これまでに、様々な大会でもらった賞状や盾は、もう部屋中一杯になってきているそうです。高校で竜王になって、藤井聡太竜王から、直筆の色紙をもらうことができたら、賞状や盾を整理したい、と話してくれました。高校の竹熊先輩の存在が、大きな目標になっているようです。

素晴らしい環境で将棋が続けられることが、強さの秘密かもしれませんね。頑張ってください。

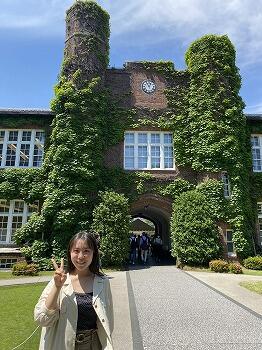

【卒業生】大学生活報告 ~理学部生命理学科

8月29日(月)放課後、この春卒業した戸室琴乃さんが、大学生活の報告に来てくれました。戸室さんは、高校3年間「科学部」に在籍し、トウキョウサンショウウオの生態や遺伝的な特徴などについて、研究していました。

科学部顧問の清水先生や私に、大学の授業などについて、話してくれました。

戸室さんは、生物学を学べる多くの大学に合格しましたが、最終的に、立教大学理学部生命理学科に入学しました。ここを選んだ決め手のなったのは、遺伝子に関する研究ができることに加えて、他学科の授業を受講できること、そして、大学自体がリーダーシップの開発に力を入れており、リーダーシップの原理と実践について、本格的に学ぶことが出来ることを魅力だったそうです。生物学研究を活かしたマーケティングにも興味を持っているなど、将来のことを考えながら、勉強しているようです。

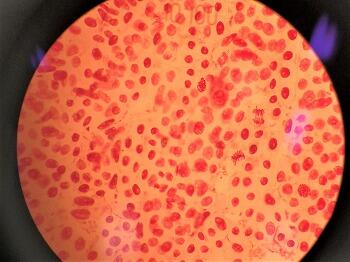

現在、「生命理学基礎実験」が毎週2コマ(100分×2コマ)あり、動物の解剖(マウス)や植物組織の観察、遺伝子に関する実験など、いろいろな分野の実験を行っているようです。以下は、実習で戸室さんが撮影した写真です。

話を聞いていると、とても楽しそうです。この大学を選んでよかった、という気持ちが伝わってきました。

大学1年生から、将来のことを考えているなんて、凄いなと思いました。リーダーシップの開発などの授業を受けたら、どんなことをやっているのか、また報告に来てください。

さらに充実した大学生活を送られることを期待しています。

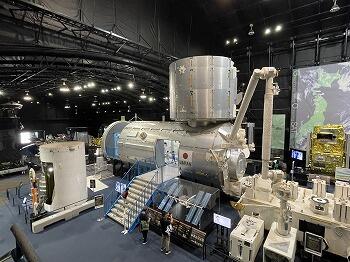

【中3】つくばフィールドワーク同行記② ~JAXA編

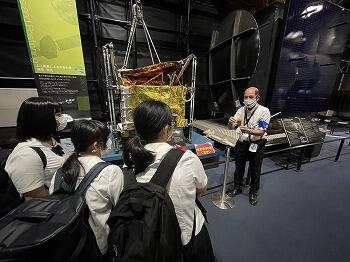

8月24日(水)、中学3年生の「つくばフィールドワーク」の後半です。1号車は、JAXAを訪問しました。

JAXAは、国立研究開発法人「宇宙航空研究開発機構」(Japan Aerospace Exploration Agency)の略称で、日本の航空宇宙開発政策を担っています。JAXA、確かにかっこいい略称ですが、ExplorationでXとしたのは、多少強引ですね。

JAXAの見学エリアは、展示館(SPACE DOME)とロケット広場の2か所です。生徒たちはまず、SPACE DOMEに入っていきます。

時間ごとに、見学ツアーが組まれていたので、生徒たちと一緒にツアーに参加しました。

こちらは、宇宙食のコーナー(本物)です。宇宙食とはいっても、おいしそうな日本食がパッケージされていました。

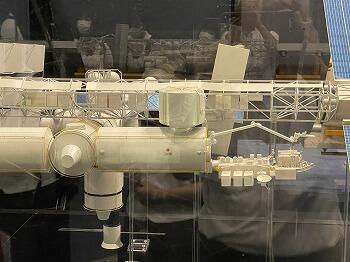

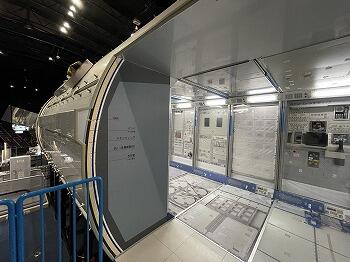

展示館で一番の目玉と言えるのは、「国際宇宙ステーション」の中で、日本が開発を担当した実験モジュール「きぼう」の実物大の模型ではないでしょうか。

これだけの大きさのものは、ロケットでも打ち上げることはできません。解説者に聞いてみたところ、スペースシャトルの荷台を空にして、これを積んで宇宙空間に持って行ったそうです。現在、アメリカではスペースシャトルは運航していませんので、もう一度、国際宇宙ステーションを作ることはできないそうです。

約40分のツアーが終わりました。自分たちだけで回るよりも、はるかに多くの情報が得られました。非常に見ごたえのある展示でした。

展示館を出ると、「ミュージアムショップ」がありました。お土産の中で、大人気だったのは「ガチャガチャ」でした。地球や他の惑星の形をしたマグネットです。どれが当たりというわけではありませんでしたが、生徒たちは、なぜか目の色変えて、挑戦していました。中学生の心を鷲づかみにする商品開発力に脱帽です。

宇宙食もたくさん売られていましたが、一番人気は「宇宙カレー」ということでした。

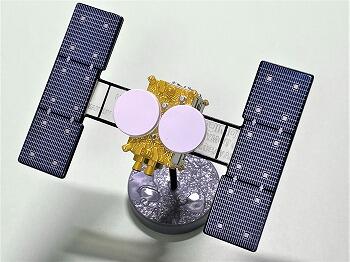

ちなみに、私が購入した商品は、「トミカプレミアム JAXA はやぶさ2 復刻版」(990円 税込)です。

タカラトミーの大人気おもちゃ「トミカ」シリーズから派生したハイディティールコレクションモデル「トミカプレミアム」とJAXA COSMODEとのコラボで実現した74分の1モデルです。「トミカ」で初のタイヤのないミニチュアモデルです。復刻版なので普通には売っておらず、ネットではプレミアがついていました。「はやぶさ」の模型は校長室に飾っていますが、「はやぶさ2」は製造されていないので探してました。まさか、これが買えるとは! JAXAに来てよかった!

休憩室もありました。生徒たちはすっかりくつろいでいました。

そして、最後は、純国産ロケット「HⅡロケット」の前で、記念撮影をしました。

*今日のJICAとJAXAのフィールドワークは、とても充実した内容でした。楽しかったです。日常の生活が、世界や宇宙とつながっていることを実感できたのではないかと思います。また、改めてSDGsのことを考える機会にもなりました。これがきっかけで、将来、海外や宇宙に関する仕事をする生徒が出てくることを期待しています。

【中3】つくばフィールドワーク同行記① ~JICA編

8月24日(水)、中学3年生のつくば(JICA、JAXA)へのフィールドワークに同行しました。私が感じた「つくばフィールドワークの魅力」について、紹介します。

希望者約70名であったため、バス2台で実施しました。

1号車は、JICA(午前)→JAXA(午後)、

2号車は、JAXA(午前)→JICA(午後)、の順に訪問しました。

私は1号車に載っていましたので、これから紹介するのは、1号車で同行した生徒が中心になります。どんな学びがあったのかをお伝えすることが目的ですので、その点はご容赦ください。

朝8時に、バスは佐高前を出発しました。

途中、東北自動車道の羽生サービスエリアで、トイレ休憩がありました。羽生サービスエリア(上り線)は、江戸の町を意識した作りになっていますが、トイレに続くアプローチには、たくさんの野鳥が巣を作っていました。

さて、この鳥は何でしょうか? ツバメとは違うようです。鳴き声もあちこちから聞こえてきます。

おそらく、スズメです。スズメがこんなところに集団で営巣しているのをみるのは、初めてでした。

朝から、なんだか得した気分です。

10時には、最初の訪問先であるJICAに到着しました。

JICAは、独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agencyの略称で、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力などを行っています。

職員の方と挨拶をした後、ちょうど反対側にいた研修生を紹介してくれました。フランス語圏の方たちでしたが、日本語で挨拶してくれました。さっそく、「ここはJICAなんだなあ」と感じました。

体育館に案内されると、すでに机やいすがセッティングされていました。

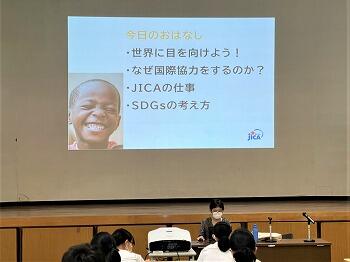

まず、今日のお話のメニューが示されました。

いくつかのクイズが用意されており、それに答えることを通して、少しずつ、理解が深まっていきます。

最初の実習が始まりました。日本に輸入されている原材料は、どこから来ているかを考えるゲームです。

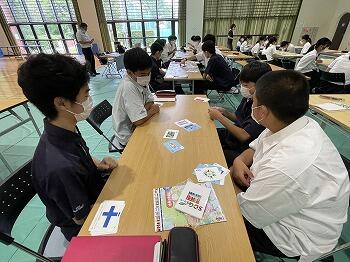

カードを広げ、トランプの「神経衰弱」のように、製品と原材料のカードをめくり、裏側に印刷されている原産国の国旗があっていれば、それらのカードを取ることが出来ます。

すぐに終わってしまった班もありました。最後に、どんなことがわかったかをシェアしました。

これで、だいぶリラックスしてきました。

JICAの仕事とSDGsとの関係などについて、さらに、お話が深まっていきす。

SDGsの17の目標のうち、日本ではまだ達成できていないものが6つある、というお話があり、その6つを考える実習が続きました。こうして、1時間はあっという間に、過ぎていきました。

休憩をはさんで、「海外青年協力隊」に参加し、ケニアの学校で体育を教えていた「JICAつくばセンター」職員の村上さんから、現地での体験談を聞かせていただきました。

まずは、ケニアの公用語である「スワヒリ語」での会話のデモンストレーションから始まりました。

約30分のお話の後、2班に分かれて、JICAの施設を案内していただきました。

ここは、民族衣装のコーナーです。ここにあるものは、実際に選んで身に付けてみることが出来ます。

最初は、もじもじしていましたが、挑戦する生徒が出てきました。

素晴らしく似合ってますね。

建物の外には農場があり、研修生たちがテーマを決めて、コメを栽培していました。ただし、日本の稲作のように水田ではなく、畑で栽培できる「ナリカ米」というのを栽培していました。同じコメと言っても、ところ変われば、栽培方法も、全く違いますね。

再び、建物の中に入り、SDGsのコーナーを案内してくれました。

ここで、ちょうど12時になり、お昼の時間となりました。特性のカツカレーとサラダのセットです。

食べ終わった後、代表生徒による感謝の言葉が述べられ、JICAでの午前中の研修が終了しました。この時、2号車の生徒が、JICAに到着し、昼食の順番待ちをしていました。

これで、フィールドワークの前半が終了しました。

【中学】科学の甲子園ジュニア栃木県大会

8月27日(土)、栃木県総合教育センターを会場として、「第10回科学の甲子園ジュニア栃木県大会」が開催されました。本校からは、1年生6名、2年生6名の計12名が出場しました。

とちテレニュース→https://nordot.app/936207434219388928?c=643662570251043937

前列が2年生6名(Aチーム)、後列が1年生6名(Bチーム)です。

今日の開会式は、9時40分からですが、8時半過ぎには会場に来ていた生徒もいたようです。(保護者の送迎による現地集合でした)

今回は、過去最多の22チームが参加しました。受付ではくじ引きがあり、それによって、競技会場でもある大講義室の座る場所が決まりました。

昨年度は、県内の数か所で「分散開催」でしたが、3年ぶりに「一斉開催」で実施されました。

開会式では、主催者からは、こんな話がありました。

「日本が誇るスーパーコンピューター(スパコン)の「 富岳ふがく 」が、計算速度を競う世界ランキングで、アメリカの最新鋭機「フロンティア」に抜かれて2位になったことが記事になっていました。しかし、「富岳」は最速を目指して設計したわけではなく、産業応用で使う計算の処理速度やビッグデータの解析能力、省エネ等を目指した結果として、計算速度も最速になったもので、実はその真の能力の60%も生かされていません。科学の甲子園ジュニアは、それぞれの分野で一人が頑張って点数をとることが目的ではなく、6人のチームワークでアイディアを出し合ったり、課題を解決したりすることが大切です。科学は一人でできるものではありません。今日は、是非、科学の楽しさや面白さを感じてください。そして、将来、科学者になってくれることを願っています。」

開会式が終わり、いよいよ競技が始まります。午前中は、この会場で「筆記競技」が行われ、午後は別会場で「実技競技」が行われます。(カメラはここまでとなりました。)

「なぜ、科学の甲子園ジュニアに参加しようと思ったのか」を近くに座っていた1年生6名に聞いたところ、それぞれ、数学が好きだから、化学が好きだから、生物が好きだから、などといった明確な答えが返ってきました。とても頼もしく感じました。

さて、どんな結果だったかは、9月以降に発表されるそうです。

今日は、一日、お疲れさまでした。

特にありません。