文字

背景

行間

校長室便り

2020年8月の記事一覧

ボート部の練習見学

今日は、学校祭の代休①でした。

ボート部は午前中、渡良瀬川の練習場で部活動を行っていましたので、見学に行きました。

ボート部は、夏休み中の8月9日に行われたインターハイ県予選の代替大会となる栃木県ボート協会主催の「県大会少年の部」が行われ、女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん)、男子シングルスカル(内田君)、女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん)が、それぞれ優勝し、9月17日からの全国大会へ出場する予定です。

女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん:3年生)

ボート部は午前中、渡良瀬川の練習場で部活動を行っていましたので、見学に行きました。

ボート部は、夏休み中の8月9日に行われたインターハイ県予選の代替大会となる栃木県ボート協会主催の「県大会少年の部」が行われ、女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん)、男子シングルスカル(内田君)、女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん)が、それぞれ優勝し、9月17日からの全国大会へ出場する予定です。

女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん:3年生)

男子シングルスカル(内田君:2年生)

女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん:2年生)

*全国大会にかける意気込み等を聞いてみました。

<女子ダブルスカル>

藤倉さん「全国大会では、決勝進出が目標です。決勝に出るためには、予選で2位以内、準決勝でも2位以内での通過が必要で、埼玉や東京の強豪校に勝ちたいです。7月からの練習で、体力や調子も上がってきています。今、3年生でまだ部活動をやっているのは私たち2人だけになってしまいましたが、みんなの分まで頑張りたいです。」

木村さん「目標は、同じく決勝に出ることです。これは1年生の時から言ってました。コロナで臨時休校中も、毎日、戸田先生が練習メニューを送ってくれていたので、筋トレやランニングを欠かさなかったため、体力が落ちませんでした。7月からの本格的な練習で、記録も伸びてきています。やり切った、と納得できる大会にしたいです。」

<男子シングルスカル>

内田君「全国大会に出る、ということを考えると緊張しています。ハイレベルの人達が集まるので、どこまでやれるか挑戦したいです。県の大会の時より、漕ぎが安定してきたと思います。力が艇に伝わっているのがわかるので、大会に出るのが楽しみです。

<女子舵付きクォドルプル>

岡部さん「初めての全国大会なので、持てる力を出し切って、できることをやるしかない、と思っています。」

松浦さん「自粛で練習できなかった期間がありましたが、そのことで逆にボートで強くなりたいと思うようになりました。もう大会はないと思っていましたが、全国大会に行けることになったので、練習頑張りたいです。」

船渡川さん「みんなでキツイ冬練をやってきたので、去年よりいい雰囲気になっています。さらにいいタイムが出せるよう頑張りたいです。」

生熊さん「自粛期間は、みんなで練習できなかったので、技術や体力が落ちてきてしまいましたが、練習再開後は、目に見えて力が付いてきました。全国大会ではいい結果を残したいです。」

川田さん「コロナの影響で大会に出られないという部活が多かった中、今回、ボート部の全国大会に出られることになったことは、とてもありがたいことと思っています。保護者や先生方、大会関係者など、多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、練習してきたことを出し切って、悔いのないようにしたいです。」

*生徒から一人一人話を聞いていると、この与えられたチャンスを生かせるよう精一杯頑張っていることが伝わってきました。心から応援したい気持ちになりました。

頑張ってください! 応援しています!!

身近な風景 ~セミの抜け殻調査

8月3日付けの「身近な風景」では、「ミンミンゼミの謎」を紹介しました。

今年はやけにミンミンゼミの鳴き声が聞こえるのに、採取したセミの抜け殻は、ほとんどがアブラゼミで、ミンミンゼミのものは全くありませんでした。これが「ミンミンゼミの謎」でした。

この謎を解くため、「たまたま採取した抜け殻に、ミンミンゼミが含まれてなかっただけで、探せばミンミンゼミもでてくるのではないか」という仮説を立てました。

そこで、8月17日(始業式)と8月20日に、校庭の前庭から、セミの抜け殻をできるだけたくさん集めました。(掃除中に探索に協力してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。)

すると、2日間合わせて20分程度で、141個の抜け殻を採取しました。

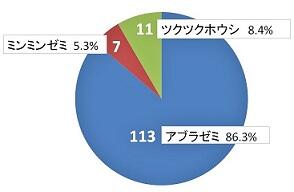

これをセミの種類ごとに分けると、以下のようになります。

今年はやけにミンミンゼミの鳴き声が聞こえるのに、採取したセミの抜け殻は、ほとんどがアブラゼミで、ミンミンゼミのものは全くありませんでした。これが「ミンミンゼミの謎」でした。

この謎を解くため、「たまたま採取した抜け殻に、ミンミンゼミが含まれてなかっただけで、探せばミンミンゼミもでてくるのではないか」という仮説を立てました。

そこで、8月17日(始業式)と8月20日に、校庭の前庭から、セミの抜け殻をできるだけたくさん集めました。(掃除中に探索に協力してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。)

すると、2日間合わせて20分程度で、141個の抜け殻を採取しました。

これをセミの種類ごとに分けると、以下のようになります。

(1)種の構成

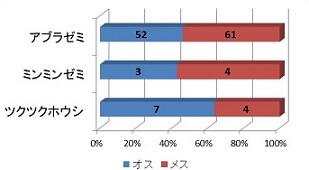

①アブラゼミ 113(オス52、メス61)

②ミンミンゼミ 7(オス3、メス4)

③ツクツクホウシ 11(オス7、メス4)

④触覚が取れていて種の判別不能(10)

*これらのことから、佐野高校の校庭でみられるセミの種構成は、やはり、アブラゼミが圧倒的に多いことがわかりました。これは、他の文献を調べてみても同様で、少なくとも関東近県で鳴いているセミは、アブラゼミが主力で、ミンミンゼミの数は非常に少ないようです。

アブラゼミの鳴き声は「ジーッ」と油を揚げているような音がすることから、アブラゼミという名前がついていますが、たくさん鳴いていても、「ジーッ」だけだと何匹ないているのかわからないのに対して、ミンミンゼミは、「ミーンミンミン…」と何匹が鳴いているかわかりやすいので、たとえ数が少なくても、たくさんいるように聞こえてしまうのかもしれません。

(これもあくまで仮説です。8月21日に微生物研究家の松葉君(中学1年2組)に相談したら、「ミンミンゼミの幼虫が、木の高いところで羽化したため、抜け殻が見つかりにくかった、という可能性がありますね。」という指摘がありました。確かにその可能性は否定できませんが、肉眼で確認できる高さ(2m程度)で捕獲できた抜け殻に限定して考えることにしました。)

(2)性比

次に、3種のセミのオスメスの性比に着目してみましょう。

セミのオスメスは、お尻にある突起の形で、簡単に判別できます。

オス(おしりの突起が一つだけ)

メス(おしりの突起が2つある)

採取数では、アブラゼミとミンミンゼミはメスが多く、ツクツクホウシはオスが多い結果です。それはそれでいいのですが、例えば、「アブラゼミは、佐野高校ではメスの方が多くいる」あるいは、「ツクツクホウシは、佐野高校ではオスの方が多くいる」と言い切ってしまっていいのでしょうか。

可能性としては、①本当はオスメス同じくらいいて、たまたまメス(オス)の抜け殻を多く採取した(雌雄同数)、②実際に、メス(オス)の方がオス(メス)よりも多くいる。→性比がメス(オス)に偏っている、の2つが考えられます。

実は、これを証明するのは割と簡単なんです。高校の数学で統計解析について勉強しますが、それを応用すれば、求めることが出来ます。私は、数学が専門ではありませんが、統計というのは、文系理系を問わず、研究する際に必要になってきます。ここでは「性比に有意性があるか」を調べることにします。

例えば、佐野高校の校庭に「アブラゼミはオスメス同数いる」と仮説を立て、そのアブラゼミの集団から、10匹を捕まえた時のオスメスの性比の可能性は、以下の表のようになります。

オスメスの捕獲のしやすさは同じとして、捕まえた10匹中、オスが10匹や9匹というのはめったに起こらない、というのはなんとなくわかりますよね。逆に、メスが9匹や10匹というのもめったに起こりません。といっても、その可能性はゼロではありません。

そこで、100回やって5回以上起こる確率があるか、5回は無理でも1回でも起こる確率があるかで、線引きをして、「オスとメスが同数いる」という仮説が正しいか、間違っているかを判断します。

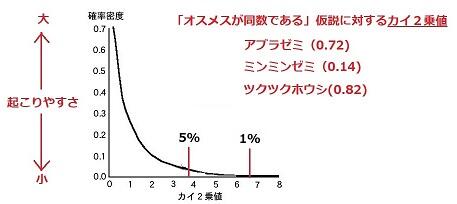

それには、「カイ2乗値」というのを計算して、その数値で、仮説がどの程度当てはまるかを判断します。計算の仕方は難しくありません。エクセルでもできます。(とりあえず、そういうものがありますということで構いません。)

実際に、アブラゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクホウシの「カイ2乗値」を計算すると、アブラゼミは0.72、ミンミンゼミは0.14、ツクツクホウシは0.82となり、上のグラフの横軸の値でみてみると、5%の値(3.84)以下ですので、「オスメス同数」という仮説が、ある程度「起こりやすい」ことがわかります。

このことから、佐野高校にいる3種は、それぞれ「オスメス同数である」という仮説を否定できないことになります。そのため、「アブラゼミの抜け殻の数はメスの方が多かったが、有意にメスが多いとは言えない」→「(危険率5%レベルで)ほぼ同数である」ということが言えることになります。

*ちょっとメンドクサイ話でしたが、なぜ、こんなことを話したかを補足します。

皆さんは、課題研究で、様々な実験や観察、調査(アンケートなど)を行いますが、その時の結果で、たまたま、こちらの数が多かったから、こういう傾向がある、と判断してしまうことがよくあります。でも、その数値は、誤差を含んでいたり、たまたまそうだったのかもしれません。あるいは、本当にそういう結果だったという可能性もあります。

*そんな時、統計解析(例えば、「有意差の検定」)を使えば、仮説が間違ってないかどうかを数学的に証明することもできます。これは、論文を書く際には、強力な武器になります。なにしろ、数学的に証明されているんですから、説得力が違います。

*こういうこともできる、ということを頭の片隅に置いておいてくださいね。数学って役に立っているんです。

(数学の先生、説明に間違いがあったら教えてください。訂正します。)

納涼・微生物のお化け屋敷

本日、中学1年2組の松葉君による昼休みのミニ授業「納涼・微生物のお化け屋敷」を見学しました。

微生物大好きな松葉君が、昼休みに「ボルボックス」(注:微生物の一種)の話をしていたら、担任の富永先生から、「そんなに微生物が好きなら、授業をやってみたら面白いんじゃない」と言われたことが「微生物のミニ授業」を始めたきっかけだそうです。

そこで、8月19日の昼休み(12時40分から10分間程度)に「微生物の矛盾」というテーマで、1回目のミニ授業を行いました。

→微生物の名前と姿かたちには矛盾しているものがあります。

例えば、「赤いミドリムシ」、「三日月でない棒状のミカヅキモ」の話です。

これはかなり受けたそうです。

そして、今日(8月21日)が2回目のミニ授業でした。毎日暑いので、微生物のお化け屋敷で、みんなに涼しくなって欲しい、ということで「納涼・微生物のお化け屋敷」という企画を考えました。微生物をお化けに例えました。

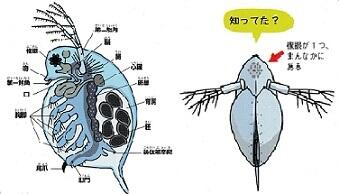

→①ミジンコ:「一つ目小僧」実はミジンコの目は一つだったんです。だから、一つ目小僧!

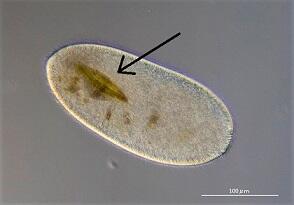

②クチサケミズケムシ:「口裂け女」ゾウリムシのような体の真ん中に口がぱっくりと開き、えさを飲み込みます。口が開いてえさを取り込む、というのはやはり怖いですね。

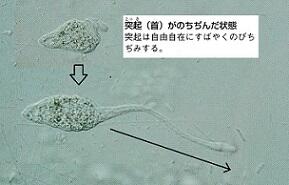

③ラクリマリア(=ロクロクビムシ):「ろくろ首」突起がろくろ首のようの長ーく伸びます。これは、お化け屋敷の人気者です。

④バンピレラ:「バンパイア(吸血鬼)」他の微生物の体液を吸血鬼のように吸い取ります。

(赤い部分が、バンピレラです。緑色の藻類から体液を吸い取ります。)

*なるほど、確かに微生物がお化け屋敷の役者に見えてきますね。体感温度が2度くらい下がりました。まさに「納涼・微生物お化け屋敷」です。これを思いついた松葉君はやはり凄いですね。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=joqs7omf8-1210#_1210

*第3回のミニ授業の企画も決まっているそうです。いつやるか決まったら、教えてください。

高1・総合的な探究の時間の授業見学

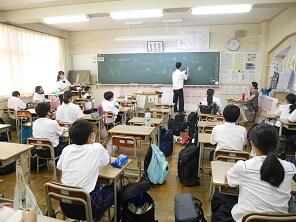

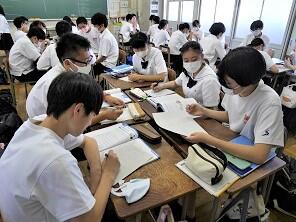

今日の7限目の高1の「総合的な探究の時間」に参加しました。

本時は、生徒のテーマによって領域別に分かれ、5~6名のグループの中で、各自のテーマ、リサーチクエスチョン、仮説、研究方法などについて発表し、仲間からアドバイスを受けました。私が参加したのは、領域2(自然・生命)と領域3(食料・エネルギー・水)に関するテーマを設定している生徒たちで、1年4組に集合しました。担当は根岸先生です。

本時は、生徒のテーマによって領域別に分かれ、5~6名のグループの中で、各自のテーマ、リサーチクエスチョン、仮説、研究方法などについて発表し、仲間からアドバイスを受けました。私が参加したのは、領域2(自然・生命)と領域3(食料・エネルギー・水)に関するテーマを設定している生徒たちで、1年4組に集合しました。担当は根岸先生です。

皆さんが考えているテーマやリサーチクエスチョンなどを何人かから聞いて、いいなと思ったことは、皆さんのテーマが自分の興味や実際に体験したこと、将来やってみたい職業などに根差していたことです。「好き」や「興味がある」というのは、最強の武器です。そこから始まる研究は、資料を集めるなどの最初の段階まではスムーズにいくのではないかと思います。

私が話を聞いたグループでは、それぞれ「イノシシなど野生動物の被害を減らす」、「食物アレルギーを減らす」、「猛禽類の減少を止める」、「フードロスを減らす」などのテーマを考えており、個性やバラエティがあって面白かったです。

以下は、私からのアドバイスです。

これらを単なる「調べ学習」から「研究」にするためには、その先には大きな山が待っています。それは、「研究の意義」です。「あなたの研究にはどんな意味がありますか?」、「あなたの研究の良いところは何ですか?」と問われたとき、答えられなければなりません。

それではどうすればいいのでしょうか?

皆さんは、研究の初心者ですから、ためしに走ってみて、うまくいきそうもなかったら引き返しても構わないのです。失敗してもいいから、とにかく、やってみる、調べてみる、それがないと先へ進めません。やってみて、テーマを変えても構いません。むしろ、最初に考えたテーマがそのまま論文のテーマになることの方が珍しい、とも思います。テーマを変えて、別の視点から取り組みたい、と思うようになったら、それは自分が真剣に研究に取り組んでいる証拠かもしれません。

今、皆さんにお勧めするのは、今考えているテーマに関することをまず、徹底的に調べてみることです。最初はネットでも構いませんが、関連する本を一冊は読んでみましょう。

半年くらい後、それまでの成果を論文にまとめることが出来た時、あの時はあんなことを考えていたんだなと思い返すことができたなら、それは、間違いなくあなたの「成長」と言えると思います。 頑張ってください。

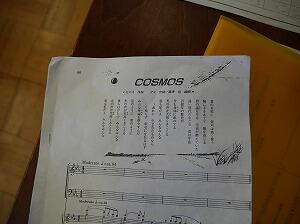

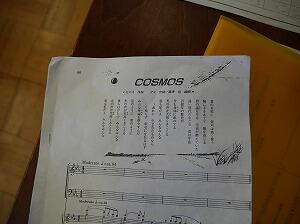

中1・音楽の授業見学

本日の5限目に、中学1年3組の「音楽」の授業(小林先生)を見学しました。

音楽の授業では、合唱コンクールの練習をしていました。1年3組は「COSMOS」を歌います。

音楽の授業では、合唱コンクールの練習をしていました。1年3組は「COSMOS」を歌います。

音楽室は、1学期中にエアコンが入りましたので、さすがに涼しいですね。

合唱曲「COSMOS」をCDで聞いた後、3つのパートに分かれて、パート練習を行いました。

「ソプラノ」パートです。

「アルト」パートです。

「男声」パートです。

そして、指揮の大洲さんは、曲のCDにあわせて、小林先生から直接、指揮の仕方を教えていただいてました。

今はまだ、パート練習の段階ですが、どんな風に仕上がっていくのか楽しみです。

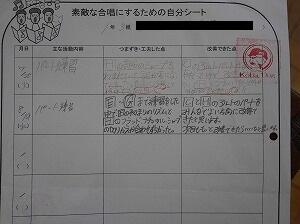

授業の最後には、全員が、振り返りシート「素敵な合唱にするための自分シート」で、「つまづき・工夫した点」「改善できた点」をまとめています。これを見ると、自分たちがどのようにうまく歌えるようになったのか(=成長したのか)がよくわかりますね。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

2

9

3

2

9