文字

背景

行間

校長室便り

2020年11月の記事一覧

模擬国連、参加報告!

11月14日(土)、15日(日)にオンラインで開催された「第14回全日本模擬国連大会」に高1の石塚凜花さんと関根圭太君が参加しました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

今年度の議題は「宇宙利用」で、論点は以下の2つに設定されました。

1. すべての国の利益のための宇宙利用 2. 持続可能な開発と宇宙

参加者は、各国の大使として、自国の利益となるよう、国際協調に向けて、建設的な議論・交渉を行い、最終的には具体的な成果文書を採択します。

本校から参加した2人は、「ルクセンブルク」の大使として、模擬国連に参加しました。

(参加者全員。模擬国連を主催しているグローバル・クラスルームのHPより転載)

今回の模擬国連の議題では、「発展途上国」と「先進国」という利害が対立する中、それらの2つを溝を埋める役割として、ルクセンブルク、日本、ベルギー、韓国、などとともに「中間国」というグループをつくり、「発展途上国」と「先進国」の双方を納得させる提案を行う、という形で議論が進んでいったそうです。

ルクセンブルクの2人は、「発展途上国」や「先進国」の国々と個別に交渉し、両者がかみ合った政策を作っていくことに尽力しました。

以下のようなことが2日間かけて行われました。

1日目:9:45~18:30

3つのグループ(発展途上国、先進国、中間国)ごとに、政策の方針を立て、法律を作り、本部に提出しました。

2日目:9:45~17:00

3つのグループの政策を中間国がすり合わせていきます。各国の大使と個別にアポを取り、説得していきます。最後に、中間国の提案により成果文章を採択しました。

こうした作業を2日間延々と、日本語や英語を交えて議論していくそうです。凄い世界です。例えていうと、高校野球で県大会1回戦に出場するつもりだったのが、出てみたら、いきなり甲子園だった、といった印象だったそうです。

2日間の模擬国連で目覚ましい活躍すると、最優秀賞や優秀賞が与えられるますが、最優秀賞は、灘高校(Japan大使)と渋谷教育学園渋谷高校(Nigeria大使)でした。

さて、栃木県から唯一参加した本校の2人は、模擬国連をどう感じたのでしょうか。

→「今回はディベートの大会の時期と重なっていたので、正直、十分な準備ができませんでした。そもそも、何を準備していけばよいのかもわからない状態で当日を迎えました。参加している学校は、毎年出場している常連校が多く、先輩たちからこんな提案をするといい、といったアドバイスがある中、こちらは全くの手探り状態で2日間をなんとか乗り切った、という感じでした。グローバルってこういうことなんだ、と実感しました。また、交渉力が重要だということがよくわかりました。

今の気持ちを言葉で表すと、「悔しい!」その一言に尽きます。今から、来年に向けてがんばりたい。来年はこんなもんじゃない。」

閉会式にズームで立ち会った久保田先生はこんなことを言ってくれました。

→「2人の生徒は、全国のトップクラスの優秀な生徒たちと互角にやっていた。今まで優秀な生徒をたくさん見てきたが、ここまでやった生徒は見たことがない。担任として誇らしく感じた。」

*まず、過酷な2日間をやりぬいた2人の頑張りに敬意を表します。そして、もうこりごり、と退散するのではなく、「悔しい、来年は見てろよ」という前向きな気持ちでいることに、一回り成長した姿を感じました。こういう生徒が増えてきたことが、本当に嬉しいです。今後も、心から応援します。

第3回 全国高校生SRサミットに参加!

11月14日(土)~15日(日)、立命館宇治高校主催の「第3回 全国高校生SRサミット~FOCUS~」が、Web上で開催されました。オンライン大会のため、参加校が大幅に増えました。今大会には、全国から50校程度、海外から30校程度が参加しています。本校からは4チームが参加しました。

立命館宇治高校は、本校と同様にSGHに指定されていましたが、SGH期間終了後は、文科省からWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)に指定されています。

本大会は、「各校が自分たちの研究成果を発表する」のではなく、「1グループ5名程度の混合グループを編成し、各プロジェクトについてどのような発展可能性があるかを検討し、各グループでプロジェクトを練り直して発表する」という内容です。

つまり、各チームのメンバーはばらばらに分かれ、他校との混合グループの一員となります。チームリーダーは、自分たちの研究内容を混合グループのメンバーに説明し、それをみんなでブラッシュアップします。一方、チームのリーダー以外は、それぞれが所属する混合グループの一員として、そのプロジェクトの検討に加わります。

このイベントの目標は、「各校の実践を共有し生徒が主体となり知恵を混ぜ合う機会を提供する」ということだそうです。

このため、2週間前から、4,5名からなる「混合チーム」が結成され、ズームを使って、グループのリーダーが説明するプロジェクトの内容を全員が共有します。

14日(土)は、混合チームで、自分たちのプロジェクトのブラッシュアップを行います。グループによっては、夜遅くまで、ズームで議論が続いていたそうです。

15日(日)は、各グループのプロジェクトを発表します。

実に壮大な協働作業ですね。

それでは、本校から参加した4チームを紹介します。

①SGHクラブ海外班グループ1

→リーダー:相田さん(2-1)、

メンバー:内田さん(2-2)、大嶋さん(2-3)

テーマ:「自主的・自立的な学習の実現~自己評価ツールとしてのルーブリック開発」

リーダーのコメント:

「他校の生徒の考え方が刺激的でした。賛成、反対、それぞれ自分の考えを述べ合うことで、プロジェクトの内容が深まりました。」

(左:1日目、右:2日目終了後、以下同じ)

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

身近な風景 ~土曜日の生徒たち

土曜日は、多くの生徒が校内で部活動などに取り組んでいます。まとまった時間がとれる「書き入れ時」です。

まずは、校舎内で行われている活動を見てみましょう。

①吹奏楽部(中学・高校)

→アンサンブルコンテスト(通称アンコン)の練習に熱が入ります。

<打楽器チーム> 他のチームも後日、紹介します。

②SGHクラブ・国内班、海外班(高校)

→今日は、SGH校だった「立命館宇治高校」主催の課題研究発表会がWeb上で開催されています。そういえば、中3の修学旅行で、立命館宇治高校の前を通りました。どこかの国の大使館のような建物?でした。(中3生、覚えてますか?)

③SGHクラブ・ディベート班(高校)

→全国大会に向けて、資料収集および実戦さながらの試合が行われていました。

④美術部(高校)

→12月3日に提出する県大会の作品作りに熱中していました。立体造形、デザイン、油絵など、それぞれ自分が作りたいものを楽しそうに作っていました。構成や色使いなど、思わず引き込まれてしまう作品揃いです。完成が楽しみですね。

次は、校庭や体育館で行われている部活動です。

⑤陸上部(中学・高校)

→様々な種目の練習が行われています。やり投げでは、外部指導者から専門的な指導を受けていました。

⑥ラグビー部(中学・高校)

→これまで、大会や合同練習などがあったため、久しぶりの通常練習です。柾木先生も、生徒と一緒にプレーしていました。

⑦野球部(中学)

→現在6名で頑張っています。合同チームの佐日中等が期末試験のため、今日は単独での練習です。

⑧テニス部(中学)

→富永先生、服部先生が球出しをして気合いの入った練習をしていました。

⑨バスケット部(中学)

→今日は8時半から練習をしていました。練習終了後、希望者で試合を行っていました。

*この他、野球部(高校)、バスケットボール部(高校)、バレー部(高校)は、別会場で試合および練習試合を行っています。

*また、今日と明日は、Web上で「模擬国連」が開催されます。出場する1年生2名は、それぞれ自宅から参加しています。

*皆さん、それぞれ本当に良くやっています。 素晴らしいです!

PS:ボート部の木村さん、藤倉さんの横断幕が校庭東側のフェンスに掲げられています。

PS:樹木の紅葉がきれいです。

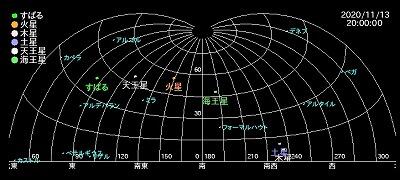

天文同好会の火星観測

本日夜7時から9時頃、天文同好会による天体観測(火星、木星、土星等)が行われました。本校の天体ドームと屈折型望遠鏡を使って、火星を観測しました。

天体ドームは、普段目にする機会があまりありませんが、今でも現役で稼働しています。かつて、佐野高校には、「地学部」というのがあって、毎年数十名の部員が積極的に観測を行っていました。流星観測を泊りがけで実施したり、夏休みには日光などで合宿を行うなど、とても活気がありました。しかし、だんだん部員がいなくなり、やがて廃部となってしまいました。天体ドームに隣接する部屋(副室:もともとは合宿できる畳部屋でした)も朽ち果てていましたが、中高一貫となる際に、部屋として活用できるよう、ドームのある部屋と一緒に副室も改修してもらいました。

そんな中、中高一貫の一期生が高校に進学した平成23年、一期生が有志を集め、天文同好会を立ち上げました。ゴミ屋敷と化していた天体ドームの大掃除をゴールデンウィーク中に行い、当時の地学部の顧問だった大宮先生に来てもらい勉強会をやったり、定期的に観測会を開催するなど、かつての賑わいが天体ドームに戻ってきました。夏休みには、地元の町内会の子供たちに呼びかけ、観測会も毎年行うようになりました。

今年度は、コロナの影響でほとんど活動が出来ませんでしたが、今夜、こうして、天体ドームが稼働している姿を見ると、ほっとすると同時に、もっと多くの生徒に見てもらいたいと思いました。

冬場は日が短く暗くなるのが早いので、5時半くらいには真っ暗になってきます。

中学3年生は、この時期、理科で天体の単元に入りますので、かつては、希望者に残ってもらって望遠鏡で月や惑星を見る機会を設けたりもしました。今後、そんなこともできればと思いました。

おっと、余計な話が長くなりましたね。

普段は、こんな風に格納されていて、ドームの隙間も閉ざされています。

天体観測時は、観察窓を開け、球形のドームを電動で回転させ、観測する星が見える位置に合わせます。

今夜は快晴で絶好の観測日和です。それでは、天空の高い位置に見える火星を見てみましょう。望遠鏡は大中小の3つが組み合わさっており、まず、倍率の低い小望遠鏡で火星を視野の中心にとらえ、次に中望遠鏡でも中心に見えるように調整します。最後に、大望遠鏡の視野の中心にもっていきます。いきなり大望遠鏡で探すのは難しいので、このように段階的に探します。

さて、大望遠鏡で火星をとらえることが出来たようです。順番に覗いてみましょう。

火星はどんな風にみえているのでしょうか。見に来てくれた中條先生がスマホをレンズに押し当てて写真を撮ってくれました。

少し、ぶれてしまってますが、火星は惑星なので、点ではなく、円盤状に見えています。火星を見ていると、ホルストの名曲「惑星」の第一曲「火星」が頭の中でなり始めます。(ちなみに名盤は星空のようにたくさんありますが、カラヤン/ウィーンPOや、マゼール/フランス国立O、スタインバーグ/ボストンSO、などが過激で好きです。余談。)

今夜は、土星や木星も肉眼では見ることが出来ましたが、地平線近くだったので、この望遠鏡では見ることが出来ませんでした。土星は、輪っかがきれいに見えるし、木星も衛星が何個かみえるはずです。月だと、大望遠鏡では大きく見えすぎるので、月の表面を観察できます。

<今日の天体~国立天文台のHPより>

久しぶりに、夜空を眺めることが出来ました。天文同好会の皆さん、ありがとうございました!

ボート部の関東大会報告

11月7・8日に行われた関東大会で3位入賞し、「全国選抜大会」(来年3月20日頃開催予定)への出場を決めた5人のメンバーが、昼休みに報告に来てくれました。

舵手付きクォドルプル「佐野高A」の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名です。

舵手付きクォドルプル「佐野高A」の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名です。

今回の大会では、8月に行われた「全国大会」(大阪)での自分たちの記録を約5秒も縮めました。

Q1 なぜ、今回、素晴らしい記録を出せたと思いますか?

・風がない絶好のコンディションだったことはもちろんですが、「気持ち」が違っていました。実は、大会の一月程前から、渡良瀬川で朝練をしていました。6時50分に部室に集合し、ボートを川に運び、7時30分までボートに乗って練習しました。その後、ボートを艇庫に運び、8時には部室を出発し、学校に向かいました。その練習の成果が出たと思います。

Q2 学校から離れた場所での朝練は大変ではないですか。

・この時期、渡良瀬川で練習していると、サケの遡上に出くわすことがあります。ボートを漕いでいる時、びっくりしたサケが川から飛び出してきて、頭にぶつかったこともありました。

・冬場は川の水位が下がってしまって練習できませんが、特別に水門を閉めて水を溜め、ボートを漕げるようにしてもらう予定です。

Q3 関東大会を勝ち上がっての全国選抜大会は、創部以来初ということですね?

・これまでは1000mだったのですが、全国選抜大会は2000mと倍です。1000mだと3分45秒が目標タイムでしたが、2000mだと8分を切ることが目標です。自分たちにとっては未知の領域なので、2000mを意識した練習を行います。全国で8位入賞を目指しています。

*全国大会(3月20日頃)までには、まだ時間がありますので、2000mで戦えるよう、練習頑張ってください。応援しています。

Q1 なぜ、今回、素晴らしい記録を出せたと思いますか?

・風がない絶好のコンディションだったことはもちろんですが、「気持ち」が違っていました。実は、大会の一月程前から、渡良瀬川で朝練をしていました。6時50分に部室に集合し、ボートを川に運び、7時30分までボートに乗って練習しました。その後、ボートを艇庫に運び、8時には部室を出発し、学校に向かいました。その練習の成果が出たと思います。

Q2 学校から離れた場所での朝練は大変ではないですか。

・この時期、渡良瀬川で練習していると、サケの遡上に出くわすことがあります。ボートを漕いでいる時、びっくりしたサケが川から飛び出してきて、頭にぶつかったこともありました。

・冬場は川の水位が下がってしまって練習できませんが、特別に水門を閉めて水を溜め、ボートを漕げるようにしてもらう予定です。

Q3 関東大会を勝ち上がっての全国選抜大会は、創部以来初ということですね?

・先生から話をお聞きし、「私たちは凄いことを成し遂げたんだ」と実感しました。

Q4 全国選抜大会での目標は何ですか?・これまでは1000mだったのですが、全国選抜大会は2000mと倍です。1000mだと3分45秒が目標タイムでしたが、2000mだと8分を切ることが目標です。自分たちにとっては未知の領域なので、2000mを意識した練習を行います。全国で8位入賞を目指しています。

*全国大会(3月20日頃)までには、まだ時間がありますので、2000mで戦えるよう、練習頑張ってください。応援しています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

6

0

6

7

4