文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

【中学】夏休み中のボランティア報告(スポーツ交流)

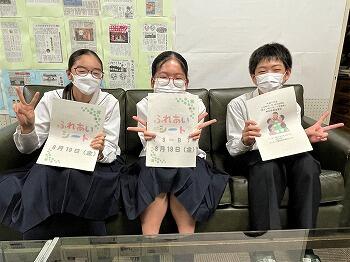

9月21日(水)放課後、中学2年生の田中さつきさん、若林千悠さん、1年生の大久保琥桜君の3名が、夏休み中のボランティア活動の報告に来てくれました。3名は、佐野市社会福祉協議会主催の「障がい者スポーツ交流会」に参加しました。

報告に来てくれた田中さん、若林さん、大久保君

3名はそれぞれ、佐野市の広報といっしょに配られる「社協だより」7月号に載っていた「ボランティア活動」の募集を見て、やってみようと思ったそうです。事前学習会(8月9日)、交流会(8月19日)、事後学習会(8月23日)に参加しました。

事前学習会(8月9日)には、佐野市内に住んでいる中高短大生18名が参加しました。

まず、「ボランティア活動」について学び、交流会に参加する障がい者等に関する理解を深め、交流会でのグループに分かれてワークショップを行いました。「ふれあいシート」(自己紹介用)を作ったり、パラリンピック正式種目である「ボッチャ」のルールを理解したり、交流会での個人やグループの目標を決めたりしました。

ちなみに、3名はそれぞれ、次のような目標を立てたそうです。

田中さん「障がい者とのふれあいや交流によって、理解を深め、ボッチャを楽しむ。」

若林さん「ふれあいながら、楽しく安全にボッチャを行う。」

大久保君「こちらから積極的に話しかけ、仲良くボッチャを楽しむ。」

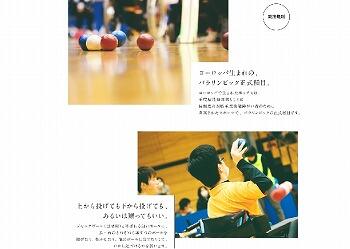

交流会(8月19日)では、グループごとに、障がい者と「ボッチャ」をプレイしながら、交流が行われました。

ボッチャは、ヨーロッパで障がい者のために考案されましたが、障がいのあるなしに関わらず、すべてのひとが一緒に、そして競い合えるスポーツです。

ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青それぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、ジャックボール(目標球)にいかに近づけるかを競うゲームです。

ボッチャのルールや面白さについては、「日本ボッチャ協会」や「JAPAN BOCCIA CLUB」のHPをご覧ください。

「日本ボッチャ協会」HPより https://japan-boccia.com/about

「JAPAN BOCCIA CLUB」HPより https://japanboccia.com/

3人は、交流会でこんな体験をしました。

田中さん「私たちのグループは、視覚障害(全盲)の夫婦と一緒にプレイしました。全盲という先入観がありましたが、普通に歩けたり、ほとんど一人でできることに驚きました。ボールを投げる時も、周りの手ばたきや、声で方向や距離を伝えることで、正確に投げることができていました。」

若林さん「私たちのグループには、発達障害で人見知りがちの小学生がいて、打ち解けるまでに時間がかかりました。最初に比べると、少しずつ話せるようになってきました。」

大久保君「私たちのグループにも、人見知りの子がいました。最初は全然話すことが出来ませんでしたが、最後は、一緒に笑ったりして、楽しんでくれました。」

そして、事後学習会(8月23日)が行われました。

3人は、このボランティア活動に参加し、こんなことを感じました。

田中さん「このようなボランティア活動を体験できて、障がい者に対する考えが変わりました。今度は別なボランティアにも参加したいと思いました。」

若林さん「障がい者について知ることが出来ました。これまでにもボランティア活動に参加したことはありましたが、作ったものを手渡すだけだったので、身近でふれあいながら、一緒にプレーしたり、話したり出来たことは初めての体験でした。災害時のボランティア活動などもやってみたいと思いました。」

大久保君「今まで、障がい者とふれあうことはなかったので、一緒に遊べて楽しかったです。こういう接し方もあるんだなと思いました。以前、佐野市が台風の被害にあった時、どろかきボランティアをしている姿をみて、自分もやってみたいと思っていました。これからも、機会があれば、いろいろなボランティア活動に挑戦してみたいです。」

*3名とも、素晴らしい体験ができたことが伝わってきました。新たな一歩を踏み出した結果だと思います。良かったですね。これからも、いろいろなことにチャレンジしてください。応援しています。

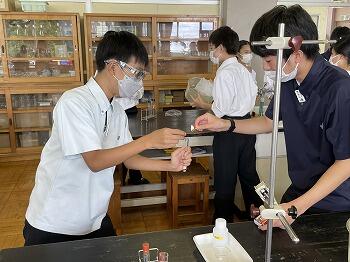

【中1】水素の発生と燃焼(理科、中村先生)

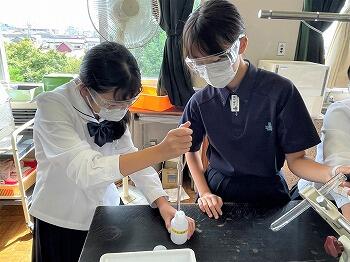

9月21日(水)5限目、中学1年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。気体の性質を調べる単元で、本時は、①水素を発生させて、②集めて、③性質を調べる(燃焼させる)という実験を行いました。

発生する気体を集めています。

今日の実験の手順が示されています。

(1)水素を発生させる → マグネシウムリボンを入れた試験管に、塩酸5mlを加える。

塩酸5mlを正確に測って試験管に入れる作業は、簡単そうですが、実は基礎ができていないと危険を伴います。塩酸が飛び散る可能性もあります。親指と人差し指でピペットのゴムキャップをはさみ,残りの指でガラスの部分を持ち、安定させることが基本です。そのうえで、

①親指でゴムキャップをおして空気を出し,そのまま先を塩酸の容器に入れます。

②親指を静かにゆるめて塩酸を少し多めにすい上げ、親指の力加減でぴったりに量を調節します。

③そのまま、ピぺットの先を試験管の口に近づけ、親指でゴムキャップを押し、塩酸を流し入れます。

これがきちんとできていると「科学者」のように見えますし、できてないと危なっかしくて見てられません。

(2)発生する水素を集める(水上置換)

水素は水に溶けにくいので、水を満たした試験管に発生した水素を入れ、水を追い出して、水の上に気体を集めます。この方法を水上置換といいます。

試験管が水素で一杯になったら、次の試験管を水槽に入れ、水を満たして水素を集めます。この作業は、チームワークが大切です。どの班もみんなで協力していました。

(3)集めた水素の性質を調べる(→燃焼させる)

試験管に集めた水素にマッチの火を近づけて燃焼させます。危険を伴うので、中村先生からやり方の説明がありました。

自分たちでもやってみます。水素は、試験管3~4本分とれたので、一人ずつ交代でやっていきます。

一人は試験管を手に持ち、ゴム栓をはずします。もう一人がマッチで火を点け、試験管の口に近づけます。

水素は「ピュッ」と音を立てて燃焼します。思わず体がのけぞったりしますが、これはこの実験の一番の見どころでもあります。

*簡単な実験ではありますが、この実験には、実験の基本的な操作がぎっしり詰まっており、なぜこのような方法で気体を集めるか、など、正確な知識と考察力も必要です。

*この授業を見学した限りでは、そうしたことがきちんと身についていることを感じました。

*また、何人かの生徒に「理科は好きですか?」と聞いてみたところ、ほとんどの生徒が「好きな方です。」と答えてくれたのは嬉しかったです。実験が楽しめると、理科そのものも楽しくなってくると思います。頑張ってください。

【高3】体育「ダンス発表会」

9月20日(火)7限目、高校3年3・4組の「体育」(川田先生、増田先生、滝川先生)の授業を見学しました。「ダンス選択者」の最後の発表会(後半5班)を行っていました。

生徒の皆さんの最後の発表会にかける意気込みに、ただただ圧倒されました。素晴らしかったです。

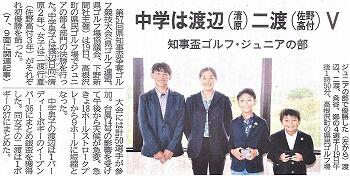

【中3】知事盃ゴルフ・中学女子「優勝」

9月19日(月、祝日)、高根沢町の県民ゴルフ場で開催された「第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会」ジュニアの部(中学女子)で、中学3年1組の二渡行夏(ふたわたり あんな)さんが、見事「初優勝」に輝きました。おめでとうございます!

9月20日付け下野新聞第1面より(HP掲載許諾済)

身近な風景 ~ヒガンバナ2022

9月19日(月)台風の影響で、時折、雨が激しく降る中、真っ赤な「ヒガンバナ」が、より鮮やかに目に映りました。

栃木市岩舟町の「村檜神社」の参道付近

古い郵便ポスト(現役です)の色とよく似ていました。

特にありません。