文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

身近な風景 ~ヒガンバナ2022

9月10日(土)足利市の名草上町の土手には「ヒガンバナ」が咲いていました。もうすでに花が終わって枯れかけているのもありました。ヒガンバナは、その名の通り、お彼岸付近で咲くことが多いのですが、異例の早さです。9月初旬には開花していたことになります。一体、何があったのでしょうか? 佐野市内や栃木市内では、開花はまだ先です。謎がまた一つ増えました。

足利市名草上町のヒガンバナ(すでに盛りを過ぎているものもあります)

白いヒガンバナもまとまって咲いています。

花の赤い色が白っぽくなっているのは、枯れかかっています。

これに比べると、佐野近辺はまだ開花には至っていません。

栃木市岩舟町小野寺のヒガンバナ(9月11日。ようやく茎が伸びてきました。満開まで1週間くらいかかりそうです)

身近な風景 ~中秋の名月がきれいです。

9月10日(土)、今日は満月、中秋の名月です。今週は雨模様の天気が続きましたが、今日はさわやかな一日となりました。夜空も晴れ渡り、中秋の名月がとてもきれいです。皆さんも、夜空の月を眺めてみませんか。

21時30分撮影

前日の9日(金)には、保健室の入り口でも、一足早い「満月」を見ることが出来ました。

うさぎの姿も見えますね。

身近な風景 ~クリケット(エンバシーカップ)

9月10日(土)16時30分~ 「佐野市国際クリケット場」(旧田沼高校跡地)で「2022エンバシーカップ」の表彰式とセレモニーがあり、佐野高校も招待されていましたので、参加しました。クリケットはイギリスで発祥したスポーツであるため、英連邦諸国ではサッカーなどと並び高い人気があります。会場では、エリザベス女王が8日に崩御されたため、献花台や記帳台が設けられ、セレモニーの開始前には、全員で黙とうしました。

エンバシーカップとは、各国の在日大使館(エンバシー)の職員によるチームの国際試合です。参加チームは、イギリス、インド、スリランカ、パキスタン、ネパール、アンザック(オーストラリアとニュージーランドの合同チーム)、日本です。公用語は英語が使われていました。

インド、パキスタン、バングラデシュなどでは最も人気のあるスポーツで、インドでは圧倒的に一番人気スポーツです。川俣先生も通訳を兼ねて参加してくれたので、インド大使館の方ともお話しすることが出来ました。日本の野球と同じくらい、インドではクリケットが人気だそうです。

「クリケット・ワールドカップ」は200以上の国と地域で視聴されていて、サッカーのワールドカップ、夏季オリンピックに次いで世界で3番目に視聴者数の多いスポーツイベントだそうです。(Wikipediaより)

佐野にある「国際クリケット場」は、なんと日本で唯一の施設であり、選手の皆さんは、「とても素晴らしい競技場だ!」と絶賛していました。クリケットをするために佐野を訪れる外国人のリピーター率は非常に高いそうです。

「鏡開き」(日本酒の酒樽のふたを叩いて割るイベント)が厳粛に行われました。

日本の「鏡開き」は、外国ではとても珍しく、たくさんのカメラマンが押し寄せました。

何人かの日本人によるスピーチ(同時通訳がありました)があり、日本ではちゃんと聞いていないと怒られそうですが、参加国の皆さんは、とても大らかで、思い思いにリラックスして楽しんでいたのが印象的でした。

この日は、とても爽やかで、時折、涼しい風も吹いてきて、気持ちの良い夕刻でした。空を見上げると、唐澤山に雲がかかっていました。多くの国の人々が一堂に会し、「あの雲、何に見えるかな」などと、ぼーっとできるのは、平和であることの象徴にも思えました。

ジャズの生演奏を聞きながら、会場を後にしました。

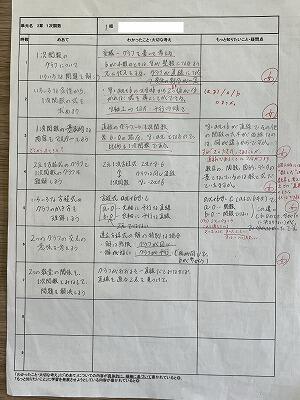

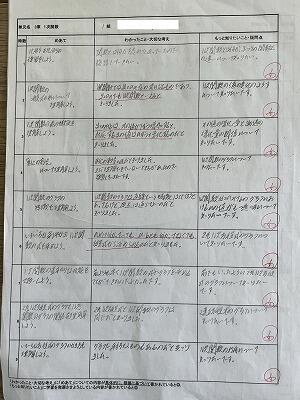

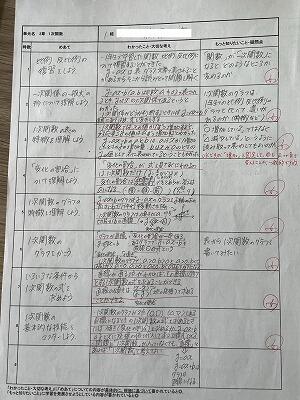

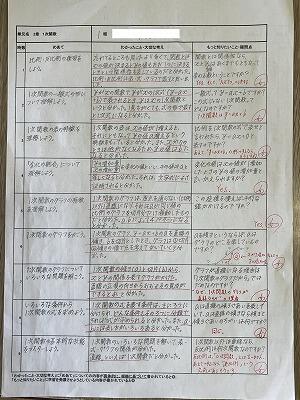

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生)

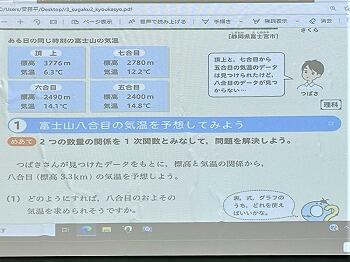

9月9日(金)2限目、中学2年1組の「数学」の授業(安藤先生)を見学しました。今日の単元は、「3節 一次関数の利用」で、学習のめあては「2つの数量の関係を一次関数とみなし、問題を解決しよう」でした。

例えば、山に登ると、だんだん気温が下がってくることは、経験的に知っていることと思います。理科の授業では、100m上がるごとに気温は0.6℃下がる、と習うと思います。これは理論的な値で、実際にはきっちりその通りには行かないと思います。風向きや天候など、変動する要素があるからです。

しかし、逆に、実際の高度と気温のデータが複数あれば、そこから関係性(一次関数)を導き出し、測定していない地点の数値を予想することが出来ます。今日の授業は、富士山の五合目、六合目、七合目、そして地上の4つの地点のデータから、それらを一次関数とみなして、式を導き出し、八合目の気温を予想する、ということが「学習のめあて」に設定されています。数学が実生活でどのように役立っているかも実感することが出来ます。

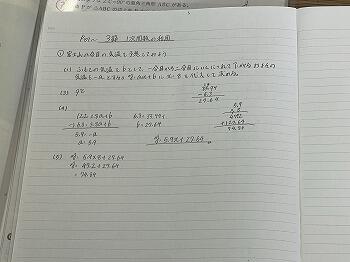

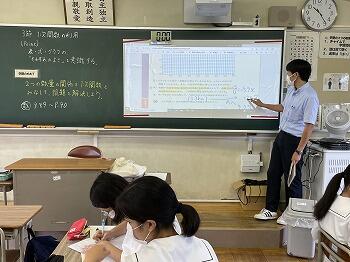

授業は、時間を区切って、何をどこまでできるようにするかが、最初に示されます。まずは、自分で考えてみます。その中で、わかりにくいところがあれば、グループの中で自由に聞き合うことが出来ます。その間、先生は、個別に教えるというのではなく、どこでつまづきやすいか、間違えやすいポイントなどを把握しています。

設定時間終了後は、問題を解く上でのポイントを再確認しています。

授業時間内で、その時間の「学習のめあて」を達成しています。

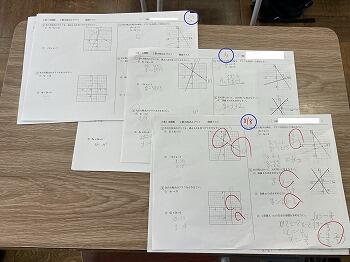

さらに、本当に理解しているかどうかを確認するための改善策として、授業の初めに、前時の学習内容が身についているかどうかを小テストで確認しているそうです。

その結果、ほとんどの生徒は学習内容を理解していることが分かりました。

理解が不十分な生徒に対しては、個別に教えることで、誰も取り残さない授業を目指しています。

授業の最後には、振り返りシートで、今日学んだことや、疑問点などを記入して提出しています。

*このような授業の進め方は、まだ一般の中学校ではやられていませんが、新しい学習指導要領に則った「個別最適学習」を目指した先進的な授業であり、おそらく、数年後はスタンダードな授業展開として広がっていくのではないかと思っています。生徒たちも慣れてきました。

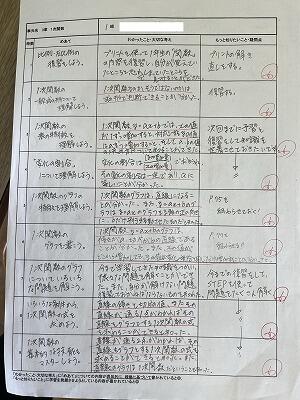

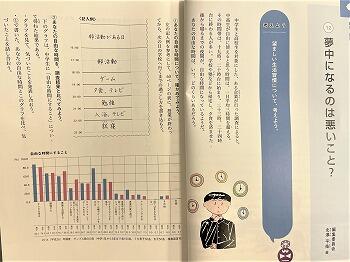

【中2】夢中になるのは悪いこと?(道徳・高木先生)

9月9日(金)7限目、中学2年1組の「道徳」の授業(高木先生)を見学しました。「夢中になるのは悪いこと?」というテーマで、望ましい生活習慣について考えていました。スマホの使い方などが話題になりました。

授業では、まず、授業が終わってから、次の日に学校に行くまでの過ごし方をプリントに書き込み、自分の自由な時間について、話し合いました。

自由な時間の使い方として、ネットゲームが手放せないなどの「依存」に悩む若者の事例について、紹介されていました。そこで、携帯電話やスマホが手放せない人に対して、どんなアドバイスができるか、それぞれで考え、その結果を周囲で話し合ったり、発表したりしました。

「他にやりたいことを探せ!」「ケータイを閉じ込めろ!」「計画を立てて規則正しく!」などの意見がでましたが、それができないから「依存」になっていることも分かってきました。

また、「夜中でも友達からラインが来たらどうする?」など、身近な問題に対しても、それぞれの考えや思い込みなどがあることもわかりました。今はスマホを持ってない、という生徒もいますが、今後、スマホとともに、どのように生活するかは、誰もが考えなければならないことです。授業の中でも答えは見つかりませんでした。

しかし、課題であると認識すること(=課題の発見)が、課題解決の第一歩です。この授業をきっかけに、自分たちのスマホの使い方について、考えて欲しいと思います。さらに、この授業から、子どもにだけ課題を預けるのではなく、大人がお手本を見せることも大事なことだと感じました。(子供に注意していることを自分でもやっていたら説得力ありませんよね。)

特にありません。