文字

背景

行間

2022年11月の記事一覧

【高2】「足クラふぇすた」大盛況!

11月5日(土)15:00~19:00、足利の「鑁阿寺」北側の住宅地の中にある「@蔵風土」(くらふと)で、佐高生4人組(佐高SGクラブ、足利研究班・アシ×アシ隊(明日も足利))が企画運営した「足クラふぇすた」が開催されました。夜も更ける中、「八木節女前Japan」の奏でる音楽に、大勢のお客さんの踊りの輪が広がりました。空には月が輝き、妖しい光を放っていました。大成功、おめでとうございます。

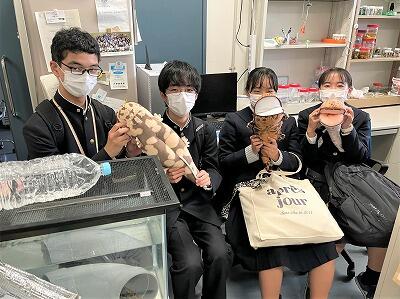

「足クラ ふぇすた」を企画・運営した佐高生4人組(左から、坂田君、若林君、大山君、清水君)。最後の主催者メッセージで、4人は大きな拍手を浴びました。

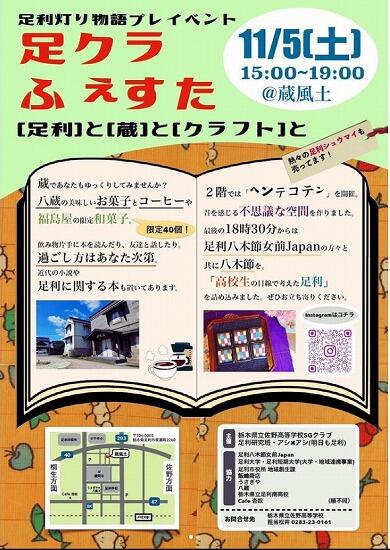

「足クラ ふぇすた」のチラシ(清水君が作成)

蔵の内部の装飾もすべて4人が企画しました。

今日は学校で模試がありましたが、終了後に大勢の佐高生が来てくれました。

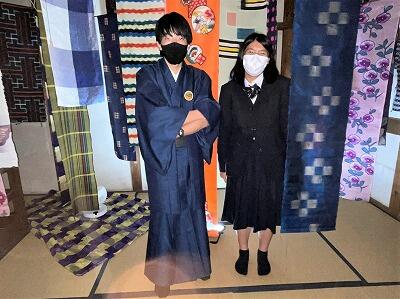

主催者の4人は、ばっちり着物でお出迎えです。

蔵の2階は、足利銘仙を使った飾り付けがされています。

外では「足利シュウマイ」も売られていました。できるそばから売れていました。

18時半を回り、いよいよ最後の大トリとして、蔵の前で「足利八木節女前Japan」のコンサートが始まりました。

アンコールの声をきっかけにして、会場はさらに盛り上がりを見せました。会場のお客さんも踊りの輪に加わりました。

こうして、祭(ふぇすた)は、最高潮のうちに幕を閉じました。

主催者の代表として、坂田君が感謝の挨拶を行うと、さらに盛り上がりを見せ、主催者の佐高生4名は、ステージ上へと上げられました。ついに、一人一人がマイクを握って語り始めました。まずは、若林君。

そして、大山君。

最後は、清水君です。4人は足利出身であったり、縁があったりで、感謝の言葉や抱負など、これからの足利をしょって立つ気構えを見せてくれました。素晴らしい挨拶だったと思います。聞いていた大人たちも、大きな歓声で応えていました。

こうして、大団円の内に、「足クラ ふぇすた」は終了しました。

この後、かたずけなど、20時くらいまで作業をし、残りは明日、ということで、名残惜しく帰途についたようです。

ここまで、周到な準備を重ね、イベントを大成功させた4人の佐高生の皆さん、お疲れさまでした。みんな、輝いていました。

【中学】「県駅伝競走大会(男子)」10年ぶりの出場

11月5日(土)那須野が原公園特設周回コースで、「令和4年度 第75回栃木県中学校駅伝競走大会」が行われました。男子チームが10年ぶりの出場を果たしました。

大会にエントリーした9名(3年生3名、2年生6名)

当日は、朝6時くらいにバスで出発しました。特に、3年生は昨日まで修学旅行でしたので、大変だったと思います。しかし、一人も遅れることなく集合しました。

会場である「那須野が原公園」のプール付近に学校のテントを張りました。

立澤先生から、本日の出走メンバーと走る区間の発表があり、それぞれにゼッケンが渡されました。

「那須野が原公園」は紅葉がまさに見頃を迎えていました。修学旅行先の京都や奈良でも、ここまでの紅葉は見られませんでした。

大会には、補助員として、2年生の大塚さんと1年生の関口さんがついてきてくれました。

テントでは、各自、調整をしていました。皆、徐々に集中力を高めていました。

3年生の河村君、西君、星野君です。

2年生の橋本君、荻原君、高野君、川上君、太田君、渡邉君の6名です。

ユニフォームに着替え、気合十分です。

いよいよレースが始まります。

13時ちょうどに発走しました。

1区の高野君は素晴らしいスタートを切りました。

コースの終盤では、大塚さんと関口さんの応援を受けながら、走り抜けました。

2区の荻原君です。

3区の西君です。

4区の川上君です。

5区の星野君です。

6区の橋本君です。

チームの6名は必死に走り切り、見事タスキをつなぎ、ゴールすることが出来ました。

レース終了後、顧問の立澤先生から、選手全員の健闘を称える言葉がありました。

また、本日引率してくれた菊地先生、小林先生、校長からもそれぞれ、よく頑張ったこと、ここまで支えてくださった多くの方々への感謝を忘れないこと、この大会に出て初めて見える世界があったこと、などのお話がありました。

最後に、今日一日お世話になった競技場に一礼し、会場を後にしました。

*3年生は修学旅行明けで十分な練習ができなかった中でも、生徒たちは最後まで諦めず、力を出し切り、タスキをつなぎ切りました。これは大きな自信になったと思います。佐附中の代表としての誇りを持って走っている姿に感動しました。素晴らしい生徒たちです。これは引率していた3名の先生方共通の思いでした。生徒の皆さん、引率の先生方(全員、修学旅行明けです。)、たいへんお疲れさまでした。

【中3】修学旅行~京都大学研究室訪問

11月3日(祝)修学旅行3日目、この日はタクシーを利用した「班別自由行動」がありました。私は、本校の科学部から京都大学理学部に進学した小松原君(大学2年生)の案内で、爬虫両生類研究室を訪問する予定でしたが、京都大学を見学場所に入れていた班があったので、一緒に行かないか誘ってみました。その結果、中学3年生4名との京都大学の研究室訪問が実現しました。

(左から)京都大学2年生の小松原君、中3生の松葉君、丸山君、神田さん、森田さん(1組6班)

目指す研究室は、京都大学の吉田南構内の「人間・環境学研究科棟」にあります。この日は祝日ということもあって、大学構内に大学生の姿はあまり見かけませんでした。(逆に、高校生対象の模擬試験が行われており、高校生の姿は見かけました。)

広い構内を5分くらい歩いて、ようやく、研究室にたどり着きました。

京都大学爬虫両生類学研究室「西川研」です。西川完途(にしかわ かんと)准教授の研究室です。

「西川研」のHP →かなり斬新です!https://nishikawalab.h.kyoto-u.ac.jp/

西川研は、京都大学大学院「人間・環境学研究科」などに所属しており、総勢30名の学生がいる大所帯です。大学院ですので、京都大学だけでなく、他大学や海外からも、両生類や爬虫類を研究したい学生が集まってきます。むしろ、京都大学から進学する学生は少数派(数名程度)だそうです。

主な研究テーマは、東・東南・中央アジアの爬虫両生類および小型動物の系統分類学、種多様性、生物地理学、保全生物学です。西川先生個人のテーマは、「小型サンショウウオの分類学」ということでした。

また、「西川研」は総合人間学部にも所属しており、そこで「総合フィールドワーク演習」(ボルネオ演習、2016年)の参加者を募集したところ、以下の写真のように大勢が参加者しました。

↑「西川研」のHPに掲載されていた写真です(「演習最終日にアミメニシキヘビと記念撮影」とのこと)

活気がありますね。「西川研」は、我が国の両生類や爬虫類にかんする最高峰の研究室、と言っても過言ではありません。

また、京都で生息しているオオサンショウウオの保全・外来種との交雑問題の対策も大きなテーマとして取り組んでいます。オオサンショウウオ調査合宿も行っており、小松原君もこの合宿に参加して、西川先生と知り合ったそうです。

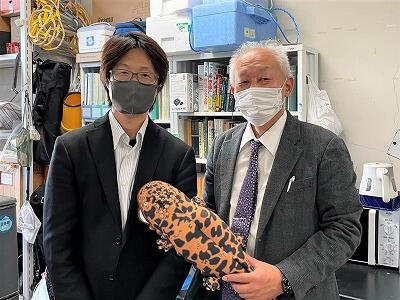

こうした活動を普及啓発するため、オオサンショウウオの着ぐるみをつくったり、ぬいぐるみを作ったりもしているそうです。近年、在来のオオサンショウウオに加えて、中国から移入されたチュウゴクオオサンショウウオが繁殖しており、さらには、両種の雑種(ハイブリッド)も増えてきています。そこで、その3種類の違いが分かるよう、3種類のぬいぐるみを作成したそうです。

体色が濃いのが、在来のオオサンショウウオで、一番薄いのが、外来種のチュウゴクオオサンショウウオ、その中間が、ハイブリッドです。

私は、在来種のオオサンショウウオを購入しました!(校長室に置いてあります)

また、本校の科学部が研究しているトウキョウサンショウウオの分類にも関わっており、この8月には、茂木町に生息する個体群は新種「イワキサンショウウオ」と命名されています。つまり、科学部の研究とも深い関わりを持った先生でもあります。

ところで、30名の研究室の学生の内、女性は約7~8割を占めているそうです。なぜ、そんなに多いのか聞いたところ、こんな答えが返ってきました。

「昔は、女性がカエルやヘビに興味を持つことに世間は否定的だったが、今は、男女を問わず、誰もがやりたいことをやれる時代になってきたのが、まず第一だと思います。また、カエルやヘビを研究しても飯が食えるのか、という不安は男女を問わず、今もあると思いますが、女性は自分の得意な分野を活かして起業する人もたくさんいます。研究室のHPのイラストもその学生によるものだし、両生類の解剖などを教材化し多くの高校に売り込んでいる学生もいます。学問は、もはや理系、文系、と明確に分かれているものではなく、世の中の課題やニーズに対応できる柔軟な発想が必要とされています。そのためには、中学生、高校生から、様々な探究的な活動に取り組むことが重要だと思います。そういった活動で培われた力は、あとで必ず役に立ってきます。」といったお話を中学生たちにしてくださいました。

中学生の松葉君から、「ボルネオなどで調査を行うそうですが、サンショウウオは北方に生息している生物なのではないでしょうか?」という実に的を得た質問もあり、西川先生は、いろいろなお話をしてくださったばかりか、地下の標本室を見ていきませんか、と案内してくださいました。

この樽の中に、採集したチュウゴクオオサンショウウオや雑種のオオサンショウウオの標本がぎっしり入っていました。この研究室で捕獲された雑種のオオサンショウウオで状態の良いものは「京都水族館」に提供されるそうです。

骨格標本も見せてくださいました。

在来の生物がいつどこで生息していたか、という情報(標本や記録)は、実は日本の領土を主張する際にも重要なエビデンスになっている、というお話も印象的でした。

こうして、予定していた20分を大幅に超え、1時間近く、案内をしてくださいました。本当にありがとうございました。西川先生は、明日、学会のため沖縄に旅立つそうで、忙しい時間を割いて、私たちのためにお話してくださいました。

生徒たちは、次の見学先にタクシーで移動しました。素晴らしい体験だったと思います。

PS:私たちが帰った後、西川先生は小松原君に「すごくいい学校ですね。」と言ってくださっていたそうです。

【中3】修学旅行〜平和を祈る心

11月1日(火)修学旅行1日目、広島での平和学習を行いました。広島平和公園での平和祈念式典、平和記念資料館での見学を行いました。

原爆の子の像で、千羽鶴を奉納しました。

中学3年生は、修学旅行の事前学習として、毎年、広島から「語り部」の方に来ていただき、お話を聞いていましたが、今年は、それに加えて、高校2年生の青木藍花さんによる平和に関するワークショップを行いました。生徒たちは、真摯な思いを胸に、今日の日を迎えました。

生徒代表の言葉 立川君

原爆慰霊碑での「平和宣言」 鶴見さん

「献花」 山口さん

平和祈念式典や原爆資料館見学の感想を聞きました。

立川璃空君(生徒代表の言葉)

→「英語の授業で佐々木貞子さんのことを知りましたが、実際に、原爆資料館で禎子さんに関する詳しいことがわかり、原爆の子の像には、全国からたくさんの千羽鶴が奉納されているのを見て、本当にあったことなんだと思い、胸が痛くなりました。原爆で亡くなられたすべての方々の思いを伝えていかなければならないことを感じました。」

笹沼樹威君(千羽鶴奉納)

→「今まで意識したことのない雰囲気の中で、自分たちで作った千羽鶴の持つ重みを改めて感じました。一人一人が気持ちを込めて鶴を折ったように、それぞれが向き合っていかなければならないと思いました。」

鶴見碧衣さん(平和宣言、修学旅行実行委員長)

→「原爆慰霊碑を前にした時、衝撃を受けました。テレビで見た広島の「平和祈念式典」と同じ場所で、自分が平和宣言をすることの重さを痛感しました。最初は、用意した「平和宣言」を読みあげればいいか、と考えていましたが、そんなことはできないと思いました。富永先生から「自分の言葉で伝えればいい」と言われ、原稿を見ないで、平和宣言をしました。ここで自信をもって宣言することは、自分たちが作っていく未来にとって、大切なことだと思いました。最後に噛んでしまいましたが、責任を果たすことができたと思いました。」

*生徒の皆さんの心のこもった祈念式典に感動しました。特に、高らかに、自信をもって平和宣言をした鶴見さんには、周りにいた多くの一般の方からも尊敬のまなざしが注がれました。

・原爆資料館では、一つ一つの展示に付けられた解説を食い入るように読み、すすり泣いている多くの生徒たちの姿が、目に焼き付きました。一人一人が、広島でなければできない体験ができたことをうれしく思いました。

特にありません。