お知らせ

高校入試合格発表

本日は、県立高校入試の合格発表でした。

本校に合格された受験生のみなさん、春にみなさんに会えることを楽しみにしています!

大女高では、とても楽しい高校生活を送ることができると思います。

勉強、部活動、校外活動など、めりはりをつけて活発に行っています。

これから楽しい高校生活を送って行きましょう!

卒業式

千草会入会式

本日、卒業生が千草会に入会しました。

千草会会長、稲垣様からのお言葉もいただきました。

今までの大女高の伝統を引き継ぎ、若い世代の皆さんに、引っ張っていってほしいと思います。

送別と感謝の会

卒業生に送る送別と感謝の会が行われました。

国公立大学の前期試験のため、日程を変えて実施しました。

今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、前もってビデオで録画したものを教室で観賞して楽しみました。

部活動の後輩や先生達からのパフォーマンスでとても盛り上がりました。

試験を終えた3年生へのはなむけとなりました。

卒業前指導

例年、卒業前指導を体育館で行っていますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、教室で実施しました。

放送による校長先生の講話の後、DVD視聴による「年金セミナー」がありました。

2月から3年生は、特別指導期間に入りますが、進路の実現に向けて精一杯頑張って欲しいと思います。

ふれあいの輪

「ふれあいの輪」第31号について

新型コロナウイルス感染症の影響でボランティア活動等が制限されたため、今年度は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

令和2(2020)年度栃木県教育研究発表大会 (オンラインに変更)

学校経営部会 部会テーマ「創意ある学校経営と教育活動の推進」

本校発表「学力向上のための組織的取組~カリキュラム・マネジメント研究~」

発表者 校長 青木茂実、久保田由佳教諭、山形慎吾教諭

平成30年度より3年間、県の「新たな学びに向けた指導体制強化事業」における「カリキュラム・マネジメント研究」の実践協力校として研究・実践を進めてきた成果を発表しました。

学校は通常登校を継続します

現在栃木県では、警戒度レベルが「特定警戒」となっていますが、学校においては、感染リスクが高い学習活動を控えた上で、通常登校を継続すると教育長より通知がありました。

本県の「警戒度に応じた行動規準」では、「特定警戒」における学校生活について、休業または分散登校となっていますが、本基準策定時とは状況が異なってきており、学びを保障するための持続的な学校運営を国が方針として示していることや、校内で感染拡大の状況が見られないことなども踏まえての判断です。本校におきましても通常登校を継続しますので、感染防止対策の一層の徹底にご協力ください。

2学年 総合的な探究の時間

11月4日に、総合的な探究の発表会が行われました。

総合的な学習の時間に、「才能開発プログラム」として、1年生の時から始まり、1年間かけて取り組んできたものです。

自分の興味のある科目にわかれ、グループごとに行ってきました。

まずは、身近で疑問に思ったことを始まりとして、自分なりの仮説を立て、それを実験や調査によって実証し、新たにわかったことを結果としてまとめる、ということを行ってきました。

受け身の学習でなく、自分から疑問に思ったことを探究していくという力を養うことができた、貴重な1年間となりました。今後も自ら探究していくことで、学びにつなげていきたいと思います。

防火防災避難訓練

学年ごとに分散するという例年とは異なる形式でしたが、避難経路について確認し、コロナ禍での避難のあり方について意識を高める機会となりました。

共通テスト100日前指導

10月12日(月)LHRの時間に、3年生を対象に『共通テスト100日前指導』を行い、校長、進路指導部長、旧3年担任から激励の言葉をいただきました。高校生活もいよいよ集大成を迎えます。学校一丸となって3年生をバックアップしていきたいと思います。

陸上部送行会

10月19日(月)に陸上競技部の壮行会を行いました。関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会に出場できることとなりました。

精一杯力を発揮して結果を出せるように頑張って参ります。

下野新聞塾

総合的な探究の時間での課題探究の一環として、1学年の生徒に対し、下野新聞教育文化事業部の大平正典様に講話をしていただきました。

ネットや新聞、テレビといったメディアごとの特徴や、新聞社ごとの論調の違いについてお話をいただき、情報のあふれる社会で主体的にどう情報を選別していくかについて学ぶことができました。

今回お話しいただいたことも参考にして今後の1年生の探究活動を進めていきます。

著名人による講演会

東京大学名誉教授・帝京大学研究支援者で航空宇宙工学がご専門の久保田弘敏先生から、宇宙研究や開発の最先端についてお話をしていただきました。

国際宇宙ステーションやロケット発射といった話題について、視聴覚資料を活用しながらの研究の最前線にいらっしゃる先生ならではのお話は大変刺激に富んだもので、生徒たちは興味深く聞いていました。

縁の遠そうな宇宙ですが、その研究の成果が通信や放送など我々の生活にも深くかかわっていること、また先生も栃木県のご出身であることから、生徒たちも宇宙の遠さと近さを改めて実感することができたと思います。

●生徒の感想

・2030年以降に宇宙での太陽光発電が出来るかもしれないというものを聞いて、宇宙を利用して地球の負荷を減らせるのはすごい事だと思いました。

・宇宙という1つの事に対しても、物理、化学、英語、数学などたくさんの知識が必要であること、また、たくさんの会社が関わっていること、それだけ多くの仕事があることを学ぶことが出来ました。

・宇宙から新しい薬品やタンパク質の結晶開発が可能になるかもしれないということにはとても驚いた。そして、もし可能になったとしたら世界をも驚かせる出来事になり、多くの人々の助けになるかもしれないと思いました。

・自分の将来の職業選択、それを叶えようとするやる気が湧いてきた。

・大学によって様々な専門的技術を学び、実際の企業さながらの研究ができるということを知り、もっと多くの大学について調べ、自分が本当に学びたいことが実現できる学校を選びたいと強く思うようになりました。

・自分の進路はこれしかない。と思わず、自分には何が出来るのか、どんな事と繋がっていてどんな事に役立てるのかを考え直し、広げていきたいです。

・受験が近づき、ふさぎがちになっていた私に勇気を与えてくれたように思えました。本当にありがとうございました。

・私も、大学生になったら、同じように何か一つのことをやり遂げる達成感を味わえるよう努力したいと思う。

・この広い宇宙の中で悩んでいる自分のちっぽけさに気付くことが出来、なんだか前向きな気持ちになることが出来ました。

性に関する講演会

10月15日、しんたくレディースクリニックの新宅芳行先生に「性に関する講演会」をお願いしました。第一体育館を会場に、新型コロナウイルス対策に配慮しながら実施しました。

生命尊重や男女同権の観点から、これから生徒たちが健康で豊かな人生を歩むための正しい知識や考え方を教えていただきました。

二輪車安全運転講習会

10月12日に大田原自動車教習所様を会場にお借りして、栃木県交通安全協会様の指導のもと、二輪車安全運転講習会を実施しました。

台風の影響の残る小雨の中でしたが、午前中には座学、午後には実際に二輪車を使っての点検や実習を行いました。大女生は真摯な態度で講習に臨み、受講態度は大変素晴らしいものであったとのお言葉を本年度もいただきました。

球技大会

9月28日(月)に3年生、29日(火)に1年生、10月2日(金)に2年生に分かれ、球技大会が実施されました。

種目は、ソフトテニス・バレーボール・卓球・バスケットボール・ドッチボールです。

結果は、1年生 1位 3組 2位 5組 3位 2組

2年生 1位 4組 2位 2組 3位 3・5組

3年生 1位 3組 2位 1組 3位 4組 となりました。

今年は、新型コロナウイル感染症対策のため、学年ごとの実施となりましたが、生徒は全力で取り組み、思い出の一つとなりました。

総合的な探究の時間「探究の方法と価値」

本校の「総合的な探究の時間」では、各自のテーマについて探究を深めることで、生徒が教科の枠を超えた知識を広げ、社会への興味・関心を深めていくことのできる取り組みを行っています。

その一環として、9月14日(月)に宇都宮大学共同教育学部教授の松村啓子先生に講師をお願いし、これから活動を始めていく1年生に向けて、探究テーマの設定方法や探究活動の実践例についてお話しいただきました。

特に国連で提唱されたSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)の観点から、どのようなテーマ設定が望ましいか、限られた時間や昨今のコロナ禍といった条件の下でどう探究していくかについて具体的に話してくださいました。

生徒たちは興味津々な様子で話を聞いていました。とりわけ大学での探究活動の事例は刺激になったことと思います。今後グループごとに分かれて調査・発表といった探究を本格化させていきますが、今日お話しいただいたことを今後の探究活動に活かしてくれるものと思います。

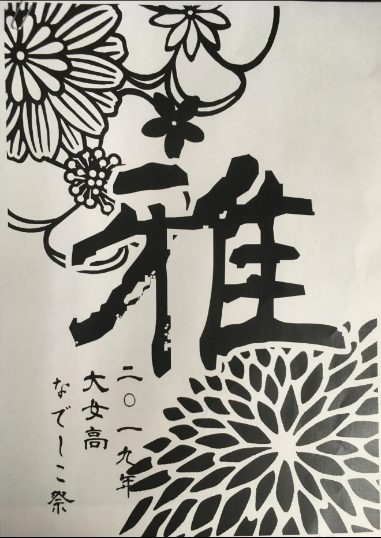

なでしこ祭

8月28日(金)に、新型コロナウイルス感染症と熱中症への防止策を施した上で、「大女高なでしこ祭」の校内発表会が行われました。ステージ発表は、3年生のみの観覧となりましたが、恒例の書道部パフォーマンスによる開幕から被服部のファッションショーまで、部活動の発表を堪能しました。1.2年生も、部活動の展示を見学し、なでしこ祭の楽しい雰囲気を感じることができました。

また、今年のなでしこ祭のテーマは「結」でした。

1.2年生があまり参加することができないため、全学年の生徒のメッセージが書かれた手形で「結」をかたどりました。このようなかたちで、全校生がなでしこ祭を盛り上げることができ、楽しい思い出を作ることができました。

キャリアガイダンス

卒業生による、動画でのキャリアガイダンスを行いました。

大学生活の内容や大学受験の体験談など、卒業生の貴重な話を聞くことができ、進路に対する考えが深まりました。

1.2年生学習会

8月18日19日に学習会が行われました。

新学期が始まる直前ということもあり、学習の定着ができる良い機会です。

各自、講座を受けたり課題を進めるなど、自分に合った学習を行っていました。

吹奏楽部 壮行会

吹奏楽部の放送での壮行会が行われました。

第44回全国高等学校総合文化祭高知大会(ウェブ開催)に出場します!

youtubeでの参加となり残念ではありますが、日頃の練習の成果を発揮した演奏となっています!

令和2(2020)年度一日体験学習について公開しました!

令和2(2020)年度一日体験学習について公開しました!

県立学校における時間外電話対応装置の導入について(お知らせ)

県立学校における時間外電話対応装置の導入について(お知らせ)

教職員の勤務時間の適正化に向けた業務改善の取組の一環として、8月1日(土)から時間外電話対応装置を導入いたします。

つきましては、導入の趣旨を御理解の上、御協力くださいますようお願いいたします。

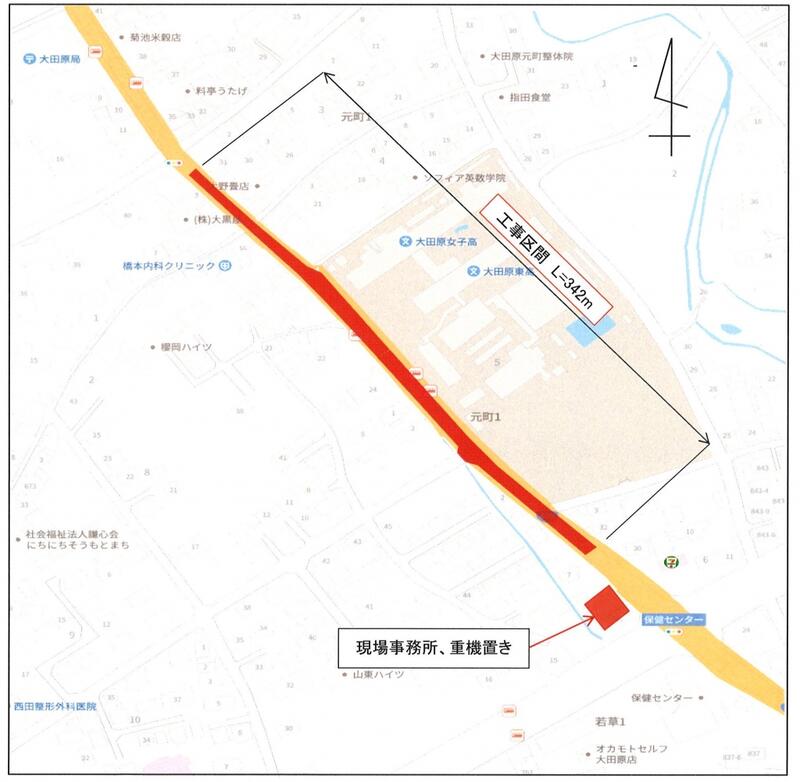

正門前道路舗装修繕工事のお知らせ

正門前道路舗装修繕工事のお知らせ

1 工事場所 本校正門前道路(図参照)

2 工事期間 令和2年7月6日~令和2年8月5日(予定)※荒天による延期あり

3 工事時間 8:30~17:00

4 注意事項 工事車両の通行及び交通規制がありますのでご注意ください。

バス停が移動される場合には、生徒を通してお知らせします。

7月30日(予定)は、正門からの車両の出入りができなくなります。

1学期期末試験

1学期期末試験が7/6(月)~7/9(木)に行われました。

生徒は、試験1週間前から部活動をお休みし、試験勉強に一生懸命取り組んでいました。

9日から部活動が再開し、文武両道で頑張っていきます。

医療資源の寄附のお礼

新型コロナウイルスの感染防止に努めている中、渡邉酒造株式会社様から貴重な医療資源である「高濃度アルコール」をご寄附いただきました。

生徒、教職員一同心から感謝申し上げます。ご寄附いただいた医療資源は本校における新型コロナウイルス対策に有効に活用させていただきます。

生徒会役員選挙立会演説会

7月1日の7時間目に、放送で生徒会役員選挙立会演説会を行いました。

学校をより良くしていきたいという熱い思いを持って、会長・副会長に立候補していました。

生徒会を筆頭に、在校生全員で大女高をより良い学校にしていきましょう!

臨時バス

3密を避けるために、関東バスさんのご協力で、下校時刻に合わせて大女高前発→西那須野駅着の直通の臨時バスを出して頂いております。

新型コロナが落ち着くまで運行の予定です。

学習時間調査

6/15~20の間で、学習時間調査が行われます。

本校では、平日は学年プラス2時間の勉強時間を目標にしています。

授業が徐々に始まり、生徒は毎日、予習・復習・テスト勉強に励んでいるようです。

面接週間

今週から面接週間が行われています。

3密を避け、先生側はフェイスシールドを着用して面接をしています。

通常登校が始まって約2週間が経ちました。授業や部活動などが、徐々に行われてきています。不安や心配が少しでもあるときには、先生など話しやすい人に相談していきましょう。

「新しい生活様式」を踏まえた各家庭での取り組みのご協力について

「新しい生活様式」を踏まえた各家庭での取り組みのご協力について

文部科学省より栃木県高等学校PTA連合会あてに協力依頼がありました。

「保護者の皆様へ.pdf」をお読みいただき、家庭での感染防止にご協力お願い申し上げます。

部活動における新型コロナウイルス感染防止対策

本校では、部活動において、「部活動実施に係る対応マニュアル」.pdf(2020.5.26 VER.1)(スポーツ振興課、高校教育課、特別支援教育室)に基づき、次のような新型コロナウイルス感染症対策を講じています。

・練習開始前に体温、体調について健康観察シートに記入する。発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養する。

・体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く開け、こまめな換気をする。

・練習中、順番を待つ際は、互いに距離をとる。

・活動中はこまめな手洗いを徹底し、使用する用具等は、使用前後に消毒を行い、不必要に使い回しをしない

・運動する際、マスクの着用は必要ないが、生徒の間隔を十分に確保する。

・文化部については、活動する際はマスクを着用する。ただし、マスクを着用したまま発声等をする際は、生徒が息苦しさを感じることもあるので、その場合は、換気や距離を十分とるなどの配慮の上、マスクを外してよい。

・顧問は、原則として指導中はマスクを着用する。ただし、生徒への指導のために自らが運動を行う場合などは、マスクを外してよい。

・臨時休業期間において、運動不足となっている生徒もいると考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避ける。

・熱中症対策を十分講じた上で実施する。

・生徒の健康・安全の確保のため、顧問等の指導のもと実施する。

・更衣室や部室を使用する場合は、短時間の利用とし、一斉に利用しないようにする。

・大会や対外試合、演奏会、合宿等への参加については、原則行わない。

部活動外部講師委嘱式

部活動の外部講師の委嘱式が行われました。

今年も多くの講師の先生方から、専門的な知識や技術を教えていただきます。

部活動の成績も、良いものが残せるように生徒たちも頑張っていきます!

部活動紹介

6月3日と4日に、放送での部活動紹介を行いました。

本校では、ほとんどの生徒が部活動や生徒会活動などに参加しています。

今年の1年生も、勉学と共に部活動などを通して学校生活を充実させていきましょう!

新任式・課題テスト

分散登校を経て、今日から通常登校が始まり、久々の学校生活となりました。

放送での新任式を行いました。

今年度は、9名の先生方がおいでになりました。

今年も一団となって励んでいきます!

また、課題テストも行われました。

授業が行えない中でも、休業中に一生懸命課題に取り組んでいました。

通常登校の再開について

本校では、学校再開に向けた準備期間として分散登校を実施してきたところです。保護者の皆様のご理解、ご協力に対し、心より感謝申し上げます。

さて、栃木県では、「本県の定めた警戒度に応じて、適切な教育活動を実施すること」と定め、5月25日現在の警戒度が「感染観察」レベルであることから、県立学校は、6月1日(月)以降、通常登校を始めることとなりました。これを受け、本校も、感染症対策を講じながら、6月1日(月)に通常登校を再開いたします。

通常登校再開についての生徒及び保護者の皆様への通知文を作成し、取り急ぎPDFファイルを学校ホームページにアップロードいたしました。留意事項も記載されていますので、ご一読ください。

こちらをご覧ください→生徒及び保護者の皆様へ.pdf

医療資源の寄附のお礼

新型コロナウイルスの感染拡大で物資の供給に不足が生じている中、

下記の方々からマスクや消毒液など貴重な医療資源をご寄附いただきました。

生徒、教職員一同心から感謝申し上げます。ご寄附いただいた医療資源は本校における新型コロナウイルス対策に有効に活用させていただきます。

株式会社那須環境技術センター 様

株式会社まつや薬局 様

那須マテリアル株式会社 様

株式会社外池酒造店 様

工事に伴うロータリー進入禁止のお知らせ

5月25日(月)~5月29日(金) 8:30~17:00

東駐車場への工事事務所設置について

駐車場案内図←ここをクリックすると駐車場案内図が見られます

学校再開に向けた段階的な学習活動の第2・第3段階について

過日の通知「学校再開に向けた段階的な学習活動の開始について」にてお知らせしました第1段階である個別の課題受け渡しと面談を、5月13日(水)、14日(木)に無事終えることができました。保護者の皆様には、ご多忙にもかかわらず送迎等のご協力を賜り、誠にありがとうございました。

さて、学校再開に向けた段階的な学習活動の第2・第3段階につきまして、生徒及び保護者の皆様への通知文を作成いたしました。

以下のPDFファイルを開いて御覧ください。学年別に日程が異なりますのでご注意ください。

今後とも、本校の教育活動へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

1学年生徒及び保護者宛通知.pdf

2学年生徒及び保護者宛通知.pdf

3学年生徒及び保護者宛通知.pdf

学校再開に向けた段階的な学習活動の開始について

学校再開に向けた段階的な学習活動の開始についての生徒及び保護者の皆様への通知文を作成いたしました。

5月13日(水)、14日(木)の登校時に生徒へ配付いたしますが、取り急ぎPDFファイルをアップロードいたしますので、ご一読ください。

学校再開に向けた段階的な学習活動の開始について.pdf

PTA会長挨拶

令和2年度PTA会長のあいさつを掲載いたしました。

メニュー → PTA からご覧ください。

テレビスクール とちぎ

とちぎの学びサポート講座

放送日:2020年5月2日(土)~6日(水)

放送時間等の番組詳細はテレビスクールとちぎホームページを御覧ください。

PTA総会(みなし開催)について

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の共済掛金納入

令和2年度独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の共済掛金納入についての内容を掲載致しました。

メニュー → 共済掛金納入 からご覧ください。

令和2年度PTA総会(みなし開催)の資料について

令和2年度PTA総会(みなし開催)の資料を掲載致しました。

メニュー → PTA からご覧ください。

臨時休業の延長

4月16日(木)に緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、本日4月17日(金)に栃木県知事の発表を受け、県立学校においては、5月6日(水)まで臨時休業を延長することになりました。

つきましては、本校では、5月6日(水)までを引き続き臨時休業とします。

【臨時休業中の留意事項】

1 不要不急の外出は避け、自宅にて学習してください。課題等については、Classi(クラッシー)等で連絡します。

2 部活動等については、臨時休業中の活動を全て中止とします。

3 臨時休業中の土曜開放、スタディーサポート、3年進研模試等は行いません。

4 臨時休業中(平日のみ)でも教職員は学校にいますので電話連絡は可能です。

※今後の状況により変更する可能性があります。その際は、一斉メール・ホームページでお知らせいたしますClassiについて

Classiの接続困難な状況が改善されました。生徒のみなさんはこれまでどおりClassiを活用してください。

3年進研記述模試中止のお知らせ

生徒のみなさんへ Classiの接続が困難な状況が続いています。

現在もClassiが繋がりにくい状況が続いているようです。

繋がらなくても、焦らず、無理をせず、これまでに入手した課題に取り組んでください。

通信が安定しましたら、学校から改めて連絡します。令和2年度PTA総会について

PTA総会の資料および承認の手続きにつきましては、後日お知らせいたします。

なお、例年同日に実施しておりました進路説明会および学年別説明会は中止いたします。

創立記念芸術鑑賞会中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業について

4月7日(火)に政府から緊急事態宣言が出され、その後の栃木県知事の発表を受け、県立学校においては、始業式翌日から4月22日(水)までの2週間程度を臨時休業とすることになりました。

つきましては、本校では、4月9日(木)から4月22日(水)までを臨時休業とします。

【臨時休業中の留意事項】

1 不要不急の外出は避け、自宅にて学習してください。課題等については、Classi(クラッシー)等で連絡します。

2 部活動等については、臨時休業中の活動を全て中止とします。

3 土曜開放、スタディーサポート等もありません。

4 臨時休業中(平日のみ)でも教職員は学校にいますので電話連絡は可能です。

※今後の状況により変更する可能性があります。その際は、一斉メール・ホームページでお知らせいたします。

入学式

新型コロナウイルス感染予防のため、規模縮小かつ時間短縮で入学式を行いました。

今年も200名の入学生が本校に入学しました。

これから、学業や部活動、生徒会活動など、主体的に多くのことに取り組み、充実した高校生活を送っていきましょう!

春季休業中における原付免許受験について

生徒指導部 交通指導係

新型コロナウィルスの感染予防のため、本校においても臨時休校をおこなってきました。そのためこの春休み中に原付免許取得を考えていたご家庭には提出していただく書類を渡せないまま、春休みとなってしまいました。そこで、今回次のように対応したいと思いますので、その旨よろしくお願いいたします。

○ 原付免許取得のため春休みに受験を考えている生徒は、受験前に電話で担任に申し出ること

○ 学校が再開となった際に、合否または未受験などの結果を担任に伝えること

○ 学校が再開となった際に、改めて必要な書類(運転免許受験許可願およびバイク通学許可願)を提出すること

なお、本校では通学に使用しない原付免許の取得は認めていません。また、通学に使用する際も一定の条件があります。詳しくはSTUDY PLAN生徒心得の第7章交通安全の箇所を確認のうえ、申し出て下さい。

原付免許許可願(R1~).doc

新型コロナウイルス感染症対策等への御協力をお願いします

合格発表

本日、合格発表がありました。

ウイルス感染拡大防止のため、掲示板による発表は行わず、県のホームページでの発表のみでした。

合格者には入学に向けての資料が配付されました。

卒業式

3月2日月曜日、春の訪れを告げる恵みの雨が降る中、令和最初の卒業式がおごそかに執り行われました。

新型コロナウイルスのために当初の予定を変更した形での実施でしたが、無事に3年生全員の高校卒業という人生の節目を迎えることができました。

例年とは違う形での卒業式ではありましたが、校長式辞、来賓祝辞、そして生徒の送辞・答辞もより気持ちのこもったものになり、今まで支えてくれた人たちがいて卒業を迎えられる有難さを改めて認識することができたのではないでしょうか。

本校を巣立つ卒業生には、3年間で学んだものや友人関係を一生大切にして、大女高卒業生の名に恥じない人生を送ってもらいたいと思います。

送別と感謝の会

卒業される3年生へ

送別と感謝の会を行うべく、生徒会では準備を1ヶ月以上前から進めてきました。しかし、新型コロナウィルス対応のため、残念ながら送別と感謝の会が中止となってしまいました。そこで、本来であれば体育館に装飾予定であったものの一部を西アートコーナーに展示し、先輩方への感謝の気持ちを表すことにしました。展示物はステージ発表を行わない部活動から預かったポスターなどを展示しました。急遽このような形になってしまいましたが、生徒会では限られた時間のなか、精一杯展示しました。卒業される先輩方、これまでありがとうございました。

第16回「新聞を読んで」感想文コンクール表彰式

第16回「新聞を読んで」感想文コンクール表彰式

11月23日土曜日、栃木県総合文化センターにて第16回「新聞を読んで」感想文コンクールの表彰式が行われました。本校1年生の3名が、高校1年生の部で最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞しました。また、学校全体の取り組みに対して優秀賞として贈られる学校賞もあわせて受賞しました。

令和元年度納税表彰式

令和元年度納税表彰式

11月13日金曜日、トコトコ大田原にて「税に関する高校生の作文」の表彰式が行われました。本校1年生の2名が大田原税務署長賞、大田原地区租税教育推進協議会長賞を受賞しました。

台湾台南第一高級中学来校

2月3日月曜日、台湾の台南第一高級中学(日本の高校に相当)の教員・生徒81名が教育旅行で本校に来校されました。栃木県の誘致事業の一環として本校で受け入れました。

バス2台で来校された同校の皆さんは、第一体育館での歓迎会の後、2学年の英語の授業に参加しました。ここでは、本校の生徒が「日本の食文化」や「本校の行事」などのテーマごとにポスターを用いて英語で発表し、活発な質疑応答を行いました。

また、昼休みは教室で昼食をともにとり、午後はイラストアニメ部(トーン貼り、塗り絵)、茶道部(お手前披露)、合唱部(ミニコンサート)のそれぞれに分かれて異文化交流体験をしました。

最後には再び第一体育館でお別れ会となりました。両校生徒が挨拶を行い、台南第一高級中学側から二胡演奏と日本語による歌唱の返礼がありました。

当初はぎこちない部分もありましたが、英語や筆談、スマートフォンのアプリなどを活用して交流するうちに、次第にうちとけ、出発バスの見送りの時にはお互いに別れを惜しんでいる様子でした。

横断幕で歓迎 台南一中校長挨拶 英語授業

昼食 二胡演奏 両校生徒記念撮影

選挙出前講座

2/3(月)に、栃木県選挙管理委員会職員の方にお越し頂き、選挙出前講座を行って頂きました。

選挙の意味や仕方など、よく理解することが出来ました。模擬選挙を行っていただき、実際に選挙の流れもわかるようになりました。

満18歳から選挙権が与えられ、生徒は、社会に目を向けていき、一票を投票する大切さを学びました。

1年進路講演会

1年生の進路講演会が29日(水)に実施されました。ベネッセの方から、AI導入後の今後の社会の変化により、思考力や判断力が今以上に重要になってくることや具体的に今後やるべき学習法や大学の倍率や入試方法などの説明があり、生徒達は熱心に講演をきいていました。具体的な目標を立てることの大切さや自分の頭で解き方を考える学習方法に変えることの必要性などを理解したことで、学習量だけでなく、学習の質をあげることの大切さを感じ、生徒達の学習意欲も高まりました。

総合的な探究の時間課題探究

1年生の総合的な探究の時間に課題探究の中間発表を行いました。課題の調査のため、ただ本やインターネットで調べるだけでなく、アンケート調査や、科学実験、様々な方々にインタビューを実施するなど、主体的、積極的に学習に取り組んでいました。中間発表ということで考察がまだ不充分な班もありましたが、パワーポイントを使って、図、表、写真、アニメなどを作成し、わかりやすい工夫を各班こらして素晴らしい発表会になりました。探究活動を通して、主体的な学習姿勢や計画性の大切さが身につき、有意義な発表会となりました。

センター試験応援

今回で最後となる大学入試センター試験が1月18,19日の両日にわたって行われました。本校の3年生が国際医療福祉大学会場で受験しました。校長・教頭をはじめとして、進路指導部長や3学年の教員が応援に駆けつけました。教員は入り口前にのぼりを掲げ、会場に向かう生徒たちにお菓子を渡すとともに励ましの声をかけました。

心配されていた積雪・道路凍結はなかったものの、初日は気温は低く、風も強く、生徒たちはコートの襟を立てながら会場の建物に入っていきました。二日目は一転して比較的気温の高い、穏やかな天気となりました。生徒は引き続き教員からの最後の応援やアドバイスを受けて会場に向かいました。

センター試験の後も私立大学入試、国公立大学二次試験が続きます。本校は最後まで生徒の進路実現を全力でサポートしていきます。

修学旅行

12/1(日)~12/4(水)に2年生が沖縄に修学旅行に行きました。

一日目は、平和記念公園とひめゆりの塔に行きました。日本とアメリカの戦争が沖縄の地で起こってしまったこと、多くの沖縄の方が犠牲になったこと、犠牲者の中には栃木県も含めた全国の人々も沢山いたこと等々、多くのことを学ぶことができました。日本で過去にそのような悲しい出来事があったという事実を、実際に肌で感じることができ、とても貴重な体験となりました。

二日目の午前中は、マリン体験コース・カヌー体験コース・もとぶ元気村コース・琉球ガラス体験コースの4つのコースに分かれて、それぞれの体験をしました。写真はマリン体験コースのスノーケル体験をしている様子です。栃木県は内陸なので、ここでしか得られない経験をすることができました。

午後は、沖縄美ら海水族館に行き、ジンベエザメのえさやりを見学したり、イルカショーを観賞したり、それぞれが自由に楽しみました。

三日目は班別にタクシー研修に出かけました。事前に行きたいところや体験したいところを決め、予約をとるなど、計画を立てるところから生徒達が行いました。実際に回ってみると計画通りにいかないこともありましたが、それも含めて旅の思い出となりました。また、夜は夕食もかねて、国際通り散策に出かけました。それぞれが食べたいものを食べたり、お土産を買ったりして過ごしました。

四日目は首里城に行き、守礼門前でクラスごとに集合写真を撮りました。先の火災で、残念ながら守礼門の次の歓会門より先には入ることはできず、外から様子を窺う程度しかできませんでした。それでも現代とは異なる特徴的な建築様式に興味津々で、沖縄の歴史に触れるよい機会となりました。

女性の職業によるキャリア講演会

11月5日(火)に、株式会社ワークエントリー宇都宮営業所長の野崎千晶先生にお越しいただき、1・2年生対象のキャリア講演会を実施しました。就職についての理解や、将来社会人になった時のコミュニケーションの取り方などを、実例を交えて分かりやすく解説していだたきました。普段は大学等の上級学校進学に向けた進路学習が中心である生徒にとって、今回の講演会は、その先の就職について考えるよいきっかけになったと思います。

防災避難訓練

10月28日に防災避難訓練を実施しました。地震による火災の発生を想定したもので、避難指示に応じ、生徒は校庭に迅速に避難しました。

全員が避難していることを確認した後、消防署員から指導を受けながら、各クラスの代表が水消火器を使った消火訓練を行いました。生徒たちは真摯な様子で訓練に臨み、最後に消防署員から講評をいただきました。

自らの安全確保はもとより、大女高生が主体的に活動して、家庭や地域の防災においても貢献できることを期待します。

二輪車安全運転講習会

10月21日に大田原自動車教習所をお借りして、栃木県二輪車安全運転推進委員会主催の二輪車安全運転講習会を実施しました。

午前中は交通安全の大切さや交通法規、そしてバイクの運転に関する講義を受けました。午後はバイクを点検してから、実技講習を行いました。交通機動隊の白バイに先導されながら、生徒は走行、停止、カーブなどの各種実技を体験しました。

指導員の皆様からは本年度も「大女高生の受講態度は大変素晴らしいものだった」とお褒めの言葉をいただきました。

生徒たちには交通社会の一員としての自覚を持ち登下校の安全運転に努めてもらいたいと思います。

著名人による講演会

「可能性を拓く心理学一真の障害を問う」

本校出身であり、現在九州大学大学院人間環境学研究院講師である内田若希先生にお越しいただきました。

障がいを持っているのは、障がい者ではなくこの社会である、という言葉がとても印象的でした。私たちは、今まで生きてきた経験などの偏見を持っているため、可能性の限界を決めてしまっていることに気づかされました。無いものに目を向けるのではなく、今あるものに目を向けて生きていくことが必要であることの大切さを学びました。

生徒は、熱心に話を聞き、真剣に障がいについて考える姿勢が見られました。

【生徒会長あいさつ】

内田先生のお話を聞いて、当たり前や障がいとは何かについて、自分の考えを深めることができました。また、心のバリアと向き合い、自分ではなく相手の枠組みで理解し、お互いを尊重していきたいと強く思いました。自分の人生に自分で限界を設定してしまうことや、他人からの言葉を鵜呑みにしてしまうことが真の障がいであるため、無限に広がる可能性を信じて今後の人生を歩んでいきたいと思います。

校内球技大会

9月26日(木)校内球技大会が行われました。1年から3年まで学年ごとに、テニス、バスケットボール、バレーボール、ドッジボール、卓球の5種目で勝敗が争われました。晴天の下、チーム一丸となって勝利を目指し、クラスの団結力が深まった素晴らしい試合が続きました。学年の総合優勝1年 1年2組、2年 2年3組と2年5組が同点のため学年総合優勝2クラス、3年は3年1組と3年4組が同点のため総合優勝2クラスという結果となりました。

なでしこ祭・後夜祭

9月1日なでしこ祭が盛大に催されました。当日は午後から雨の天気予報もあり、中庭での部活動発表などへの影響が心配されましたが、すべての行事が予定通り実施できました。最終来場者は2000名を超え、多くのお客様に生徒の展示発表、部活動の発表などを観覧していただきました。1、2年生は研究的な発表で、去りゆく平成の時代をまとめたクラスや心理テストなど思い思いに展示、発表を行っていました。3年生は食堂、喫茶店を担当しました。各クラス販売内容に合わせて装飾や服装なども統一してクラス全員力を合わせてお客様に喜んでいただけるように努力しました。中庭、第一体育館では、各部の発表が行われました。

後夜祭では、ダンス部、フョークソング部が発表し、大きな盛り上がりのままなでしこ祭を終えることができました。来年のなでしこ祭も、また多くのお客様のご来場をお待ちしております。

1.2年生キャリアガイダンス

8月28日(水)に1,2年生全員を対象にした卒業生によるキャリアガイダンスの講演会が行われました。大学1年生から3年生までの卒業生12名が大学生活、自分が学習している学部、学科の内容などを詳しく1,2年の生徒に説明をしてくれました。卒業生は一番遠い生徒は高知県から駆けつけてくれ、医学部、工学、保健医療、教育学部、国際系、教養など多彩な学部の生徒が後輩のために一生懸命話をしてくれました。長い歴史と伝統のある大田原女子高等学校ならではの先輩、後輩の強い絆を感じるとともに、この先輩の熱い気持ちが後輩達の進路実現につながっていくのだなと感じる行事でした。

なでしこ祭準備

なでしこ祭まであと3日

なでしこ祭まであとわずか。各クラスや生徒会では装飾など準備を進めています。9月1日(日)が一般公開となり、多くの方のご来場をお待ちしています。その際、スリッパの持参、公共交通機関を利用して来場されることをお願いいたします。

後期課外

全学年、8月19日から23日まで5日間の後期課外が実施されました。1、2年生は前期に引き続いて国数英の3教科とも2学期に向けて新しい学習内容を進めたり、問題演習などに取り組みました。3年生は入試問題やセンター対策など実践的な問題演習に取り組み、入試に向けて少しでも実力が向上できるように努力しました。前期課外の時とは違って少し暑さもやわらぎ、学習しやすい環境の中、新学期に向けて自分の弱点を見つめ直し、さらなる向上へのきっかけになりました。また、4時間目にはなでしこ祭の準備の時間がもうけられ、クラスごとにそれぞれが分担を決めて、装飾やいろいろな作品を制作したりと生徒一人一人の気持ちもなでしこ祭に向けて盛り上がってきています。皆様方には、是非9月1日のなでしこ祭で生徒の努力を見ていただけば幸いです。

一日体験学習

一日体験学習を行いました。

多くの中学生、保護者の方々に来校していただきました。

高校生活や進路状況、部活動などの大女高の魅力を、お伝えすることができたのではないでしょうか。

大女高に入学したいと思っていただけた生徒さん、来年の春、お待ちしています!

前期課外(全学年)・中期課外(3学年)

1・2学年は7月24日から3日間の前期課外を、3学年は7月22日と7月29日からそれぞれ5日間の前期・中期課外を行いました。普段の授業より10分長く時間をとり、1学期の学習内容を復習したり、実践的な問題演習に取り組むなど普段はできないことに取り組みました。

また、課外後は部活動やなでしこ祭の準備にあたるなど、生徒たちは充実した日々を送っています。

大田原市高校生交流事業

夏休みに入った7月29日、大田原市と交流関係のあるスコットランドのセントアンドリュース市から高校生4名と、受け入れ家庭の高校生が来校し、交流事業を行いました。

事業は本校生徒が主体的に進めました。語学部部員の進行・通訳のもと生徒は本校の概要について説明を受けた後、アクティビティで親交を深め、茶華道部や書道部を回りました。それぞれの部員とともに、お茶を点てたり、お花を生けたり、筆を持って書をしたためるなどの体験をしました。

高校生たちは興味津々な様子でそれぞれの体験に臨んだり、笑い声があがったりと国境を越えた楽しいひとときになったと思います。

学習合宿(1年)、学習会(2年)、センター対策講義(3年)

終業式を終え、夏休みに入りましたが、本校では学年ごとに生徒が意識を高め、長い休業を有意義に過ごすための行事を行いました。

1学年の学習合宿は7月20日から22日まで那須高原自然の家で行われました。1組から3組が20日と21日、4組と5組が21日と22日の1泊2日の日程で学習に励みました。

生徒達は、自分の限界に挑戦するという強い決意で、毎日8時間以上の長時間学習に取り組みました。無言で集中して学習に取り組み、夏休みの課題だけでなく普段できない苦手な分野や教科の克服に努力していました。また、質問ができる時間には多くの生徒が国数英を中心とした先生のもとへ行って、わからない問題を質問したり、教科の学習法を教えてもらったり、積極的に学力の向上に努めていました。

生徒一人一人が自分の学習習慣を見直すきっかけになるとともに長時間学習をやればできるという自信につながった有意義な合宿でした。

2学年は7月20日から3日間、本校で夏季学習会を実施しました。初日は体育館での学年主任の講話から始まりました。

その後は各ホームルームに分かれて一日学習に励み、夏休みの学習のリズムを作りました。また、英語・数学・国語・化学の講義も行われました。習熟度別の指導で、生徒たちは課題の克服を目指したり、発展的な内容を学ぶなどしました。

2年の夏という高校生活の折り返しを迎えるにあたり、意識を高め、学習のペースを築くことができたと思います。

3学年は7月21日に、国際医療福祉大学の教室を舞台に、センター試験集中対策講義を行いました。代々木ゼミナールから先生をお招きし、国語・数学・英語の講義をしていただきました。

普段の学校の指導とは趣の異なる予備校の講義は生徒たちにとって刺激になったと思います。

センター試験本番と同じ会場に実際に来て、大学の大きな講義室で実践的な講義を受けることで、センター試験がいよいよ半年後に迫っていると認識を新たにした様子でした。

危機管理に関する校内研修

7月19日午後に、教職員を対象に危機管理に関する校内研修を行いました。

大田原署署員に指導をお願いし、不審者の侵入を想定し、実際にさすまたを用いた演習を実施しました。教職員は避難経路の確保を含め、万一の事態にどのように対応すべきか、さすまたの使い方を教わりながら、熱心に質問をしていました。その後は県教育センター指導主事から指導・助言を受けました。

本校はこれからも生徒や学校の安全を守るためにいっそうの危機管理体制の充実に取り組んでまいります。

ウォッシュクロス贈呈式

那須赤十字病院にウォッシュクロスを寄贈するウォッシュクロス贈呈式が7月19日、終業式後の午後3時過ぎに行われました。

これは本校に衛生看護科があった時代から続く今年55回目を迎える行事で、福祉委員会が学校全体に呼び掛けて不要になったタオルなどの布類を集め、ウォッシュクロスに仕立て、医療用に役立ててもらうものです。

裁断する生徒・職員

梅雨空の続く天気でしたが、雲の間から久しぶりの明るい日差しが差し込む中、贈呈式は行われました。

那須赤十字病院の方にお渡しするウォッシュクロス

なでしこ合唱コンクール

7月18日(木)になでしこ合唱コンクールが行われました。

練習の時間が少ない中、各クラスは時間を作って練習し、最優秀賞を目指していました。

結果は、

最優秀賞 3-4 『Soon-ah will be done』

優秀賞 2-2 『うたをうたうとき「春」』

1学年 第1位 1-4 第2位 1-5

2学年 第1位 2-2 第2位 2-4

3学年 第1位 3-4 第2位 3-3

イラストデザイン賞 2-3 福田かりん さん

指揮者賞 3-4 牧田愛 さん

伴奏者賞 2-1 松本環 さん

でしたが、どのクラスも素敵な歌声を披露してくれました。

全体合唱の『Hallelujah』も、大変聞き応えのあるものとなりました。

審査員による講評では、クラスの特性に合った選曲が大切と御助言をいただきました。

カリキュラムマネジメント現職教育

本年度も引き続き本校では、教育課程改善を目指すカリキュラムマネジメントを推進しています。

前年度の議論の成果を踏まえ、6月6日と7月11日の2回にわたって現職教員研修を行いました。本校全体の教育目標・計画であるグランドデザインを全教員で共有した後、各教科ごとに分かれて、グランドデザインを各教科の単元にどう位置づけるかを話し合いました。

こうすることで、日々の指導に関しても教育課程全体内での位置づけをこれまでより意識することと、また学校全体を見渡す教科横断的な視点を持つことが可能になり、教育課程全体の改善につながると期待されます。

交通安全・学校生活安全講話

7月3日は交通安全・学校生活安全講話を実施しました。

大田原署から講師をお招きし、交通安全及び生活安全についての講話をしていただきました。

映像教材を視聴した後、ウクレレを使ったユニークな講話に生徒は聞き入っていました。夏休みを前に、学校内外の安全に対する啓発になったと思います。

心肺蘇生講習会

期末テスト最終日である7月2日午後、心肺蘇生法講習会を行いました。消防署職員の方にAEDの使用方法や熱中症の対処法について講義と実技指導をしていただきました。

教職員や運動部の代表生徒、看護医療系の進路を希望する生徒が参加しました。心臓マッサージの方法を練習したり、熱心に質疑応答をしました。

部活動に係る活動方針

メニュー → 部活動 → 部活動に係る活動方針

からご覧ください。

著名人による講演会

6月14日(金)に、東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻教授の山本一夫先生にお越しいただき、「生命科学への招待:インフルエンザと糖」について、講演をしていただきました。

専門の研究については、身近な話題に関連づけて分かりやすく講義をしてくださいました。また、大学と高校までの教育の相違や天職についてなどのお話もしていただきました。生徒は興味を持ってお話をうかがっていました。

【生徒の感想から】

身近であるインフルエンザだけど知らないことが沢山あったが、インフルエンザウイルスは水鳥に生息していることや細胞表面の共通の糖鎖を目印にして感染し、水鳥から中間宿主であるニワトリや豚を介してヒトに感染することを知ることができた。

私はまだ進路が決まってないが、自分が没頭出来ることを探していくことが大切だと思った。大学は答えのないことを探求していくところだから、自分のやりたい事や興味のあることを見つたいと改めて思った。

生徒会役員選挙

6月3日に生徒会役員選挙が行われました。

会長・副会長に立候補する生徒の演説が行われました。

大女高をさらによくするための活動を行っていきたいという強い思いがありました。

生徒会執行部を筆頭に、在校生みんなで大女高を、よりよくしていきましょう。

運動会

5月30日に運動会が行われました。

天候にも恵まれ、大いに盛り上がりました。

種目は、風船割りリレー・大福食べ競争・パン食い競争・ラムネ飲み競争・台風の目・応援合戦・大縄跳び・クラス対抗リレーです。

結果は、1学年優勝1-2、2学年優勝2-1、3学年優勝3-1、応援合戦の部優勝青組でした。

ご声援ありがとうございました。

大高強歩応援

85キロを24時間以上かけて歩く大田原高校の伝統行事である強歩を今年も応援しました。

沿道いっぱいに並んだ大女高生はのぼりや幕を掲げて待ち受けました。大高生からは力を振り絞っての「大高ストーム」のパフォーマンスによる返礼があり、大いに盛り上がりました。その後も大女高生と通り過ぎる大高生との間で、お互いに手を振ったり声を掛け合ったりする時間が過ぎました。

一晩暗い中を歩いてきた大高生には、大女高生の応援は眩しく見えたことと思います。

なでしこコンサート

第14回 なでしこコンサート

4月29日(月)に開催されました「第14回なでしこコンサート」において多くの方にご来場いただき誠にありがとうございました。当日は各部活動にて工夫を凝らした演出と演奏を披露し、多くの方々に温かいご声援をいただきました。私たちも音楽や作品を通して皆様と感動を共有できたことを心から喜んでおります。これからも地域の方々に愛される大女高を目指して、より一層尽力して参ります。今後とも応援をよろしくお願い申し上げます。

創立記念式典

4月26日(金)に創立記念式典が行われました。

本校は、長い伝統ある歴史を積み重ね、創立108周年を迎えました。

学校長式辞の後、千草会会長様、PTA会長様からのご祝辞を頂きました。

午後には、芸術鑑賞会も行われ、「KINJIRO」(わらび座) を鑑賞しました。

とても楽しく分かりやすく、二宮金次郎の生い立ちを学ぶことができました。

PTA総会

昨日4月24日にPTA総会が開催されました。

進路講演会、SC紹介、総会、学年部会が行われました。

本校では、社会の変化を見据えた教育改革への対策に取り組んでいます。

具体的には、新しい入試制度に向けた入試問題研究やClassiの導入、他校に先駆けたカリキュラムマネジメントなど、先手を打ちながら学校をあげて着実に取り組んでいるところです。

引き続き、生徒、保護者、教員が一体となって努めてまいりたいと思います。

生徒総会

今日は、生徒総会が開かれました。

平成30年度の行事・決算・監査報告や平成31年度の行事予定・予算案審議などを行いました。

また、討論も行いました。議題は、「セーターの着用について」と「悪天候時の運動靴の着用について」です。

賛成意見や反対意見など、様々な意見が飛び交いました。

在校生が意見を出し合い、私たちが過ごしていく学校生活を、より良いものにしていきましょう。

部活動大会結果

各部活動の大会結果は

メニューの『部活動→大会結果やインターハイ・関東大会』に順次公表いたします。

是非、ご覧ください。

なでしこコンサート

第14回なでしこコンサートのご案内

4月29日(月)13時から那須野が原ハーモニーホールにて開催されます。吹奏楽部、合唱部、筝曲部、フォークソング部による演奏と美術部・書道部による作品展示を行います。感動する音楽や作品をお届けするために、オリジナリティー溢れるアイディアを出して練習に励んでいるところです。今年もぜひ多くの方にご来場いただければ幸いです。

※一般の方の写真・ビデオ撮影は参加団体の保護者を除いて禁止になっておりますのでご了承ください。

スマホ・ケータイ安全教室

今日は、NTTドコモの佐志原淳子講師にお越し頂き、スマホ・ケータイ安全教室を行いました。

スマホは、日常で良く使うようになりましたが、言葉のトラブルも起こりがちです。

直接会話をしているのではないので、正確に思いが伝わらないこともあります。

また、インターネットで世界の人とつながれると同時に、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。

気をつけながら使っていきましょう。

1年生グループエンカウンター

本日は1年生の各クラスごとにエンカウンター演習がありました。グループになって、ゲームをしたり、歌を歌ったりしながらお互いを知るという演習です。生徒たちは、本当に楽しそうに取り組んでいました。入学して数日でまだまだお互い緊張していた感じでしたが、この演習を通してかなり打ち解けてクラスの和ができたように感じました。