文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高校】ラグビーフットボール部の練習見学

4月21日(木)放課後、ラグビー部の練習を見学しました。ラグビーが好きな生徒たちが集まり、プレーを楽しんでいる様子が伝わってきました。

整理運動も重要ですね。

最後は石井先生からのお話です。

部長の岩上航くん(3-2)と副部長の寺内音和さん(2-4)です。

去年の11月から、新体制でスタートしています。部活動のモットーは、うまいプレーができるようになることで、全員がラグビーの楽しさを感じられるようにしたい、ということだそうです。また、バックス(フォワードの後ろ)タイプがほとんどなので、少ないタッチでトライにつなげられるよう「キックキャッチからの3対2」などの練習を重視しているそうです。4月30日が今年度最初の試合で、合同チーム(佐高、宇工高、足大附高)で國學院栃木高に対戦します。ディフェンスを意識した「いいプレー」ができるように頑張りたい、と決意を話してくれました。

応援しています。

【高1】英表Ⅰの授業見学(大嶋先生)

4月21日(木)6限目、高校1年3・4組の「英語表現Ⅰ」の授業(大嶋先生)を縁覚しました。海外旅行の経験の有無や行きたい国について、ペアで話していました。

皆さん、とても丈夫なのでびっくりしました。

自分の夢についても、英語で話してくれました。

とても意欲的に授業に取り組んでいる様子が良く分かりました。活気がありました。

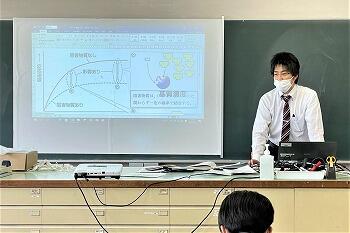

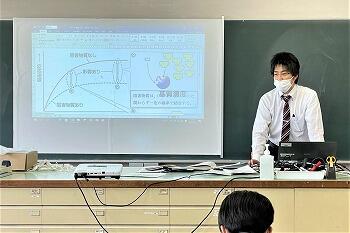

【高2】生物の授業見学(清水先生)

4月21日(木)6限目、高校2年3組の「生物」の授業(清水先生)を見学しました。酵素の働きに関する2つのグラフを比べて、その違いを説明できるように、お互いに教え合いながら学習しました。

全員が完ぺきに説明できるようになっていました。さすがに、先生からの説明を聞いて、わかったつもりになっているのとは理解度が違いますね。これも「主体的・対話的で深い学び」につながっていると思います。

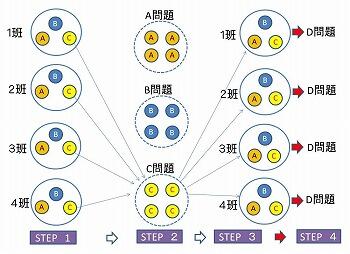

【高1】数学ⅠAの授業見学(中條先生)

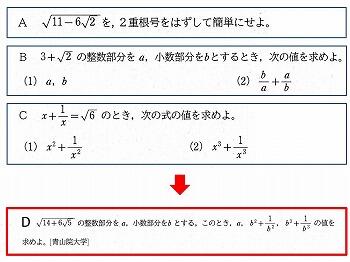

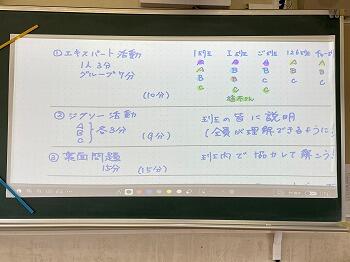

4月21日(木)1限目、高校1年2組の「数学ⅠA」の授業(中條先生)を見学しました。ジグソー法によって、大学入試レベルの問題に挑戦しました。

「STEP 1」の様子です。

「STEP 1」の様子です。

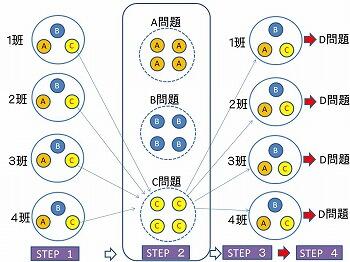

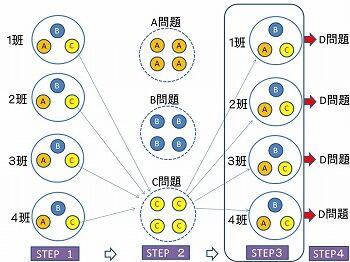

ジグソー法を使ってこんな風に取り組みました。

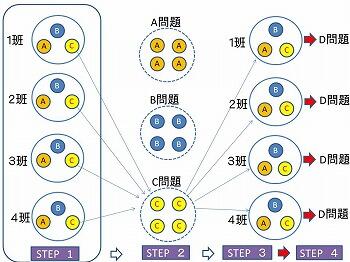

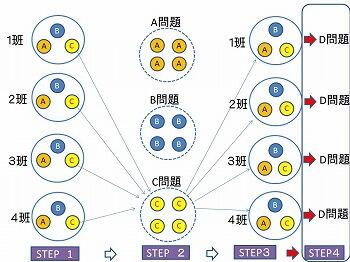

まず3人のグループをつくります。そこで各メンバーが自分が解答する問題(A問題、B問題、C問題)を決めます(STEP 1)。

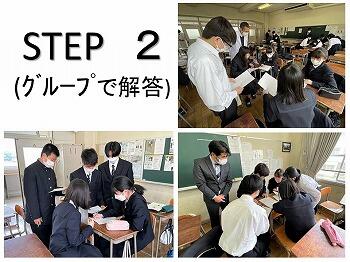

次に、同じ問題を割り当てられた人たちが集まり、その問題の解き方を学習します(STEP 2)。

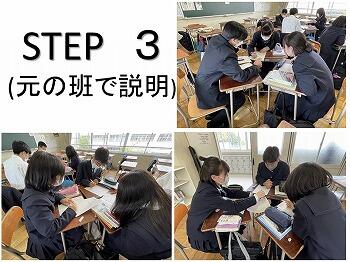

そして、もともと所属していたグループに、その問題の専門家として戻ります。そして、各内容の専門家がお互いに教え合います(STEP 3)。

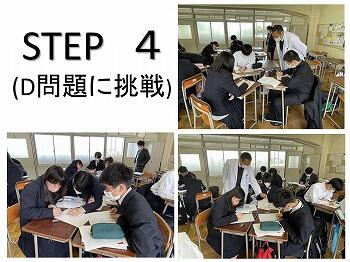

お互いが教え合った学習内容を組み合わせることで、レベルの高い問題(D問題)に挑戦しました(STEP 4)。

まずは、自分が担当する問題を決めます(STEP 1)

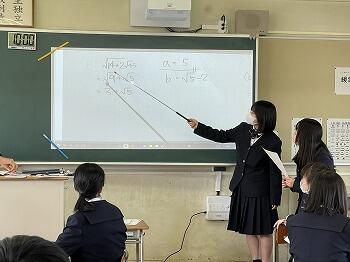

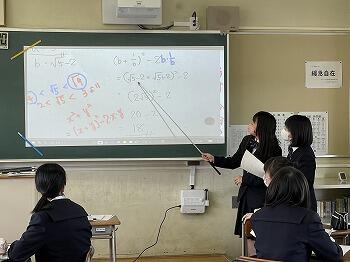

最後に、D問題(大学入試問題)の解答を代表班が説明しました。

基本となる問題が解けるようになり、それらを組み合わせることで、大学入試レベルの問題(青山学院大学)も解けることを体験しました。

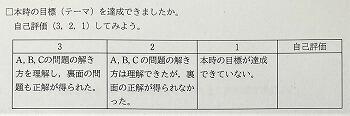

生徒の振り返りシートを見ると、

回答13名中、3 → 8人、2 → 5人 でした。

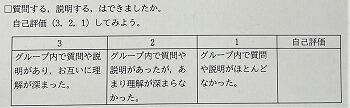

同じく、3 → 12人、2 → 1人 でした。

自由記述では、

「いろいろな人の考えを知り、教え合うことで、互いに理解が深まることが分かった」

「わからなかったところがあった時に、お互いに教え合ったのが良かった」

「全員で解答を共有できたので、誰も置いておくことなく問題を解くことが出来た」

「理解できていない部分を理解するまで教えることができたこと」

「自分のわからなかったところを班で教え合えるところが良かった」

「わかったところをしっかりと教えてくれたし、教えられたことが良かった」

といった感想がたくさんありました。

とても素晴らしい取組だと思いました。なお、中條先生によると、各単元終了時に、このような取組を実施したい、ということでした。

【中3】数学の授業見学(会田先生)

4月20日(水)4限目、中学3年2組(二分割)の「数学」の授業(会田先生)を見学しました。この授業は、星野先生の授業と同時展開となっています。授業のめあては、「式を展開するための公式を導こう」です。

会田先生は、母校である男子校時代の佐高で教鞭をとった後、栃木高校で長く進学指導され、今年度、再び、本校に戻ってこられました。中学生を教えるのは、もちろん初めてですが、中学校で学んだ数学の公式が、高校でどのように使われているのか、という視点から、授業をされていました。

式の展開の公式は4つありますが、すべての式は

(x+ a)(x + b) =X2+(a+b)X+a2

の式で表すことが出来るので、公式を全部覚えてなくても解くことが出来る、ということを教わっていました。これは、生徒たちにとって、新鮮な発見であったようです。

会田先生は、公式に当てはめないと解けないのではなく、公式の成り立ちを理解していれば、応用が利くので、より深く考えることができるようになることを伝えていました。

その一例として、992の値を計算で求めるのは大変だけれども、(100ー1)2と置き換えると、簡単に計算できます。生徒たちはとても興味を持ったようです。公式を使いこなせるようになると、いろいろな応用が利くことを実感していました。

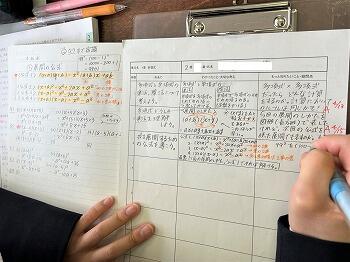

生徒たちは、最後に、授業の振り返りを行っており、①今日のめあて、②わかったことや大切な考え、③もっと知りたいこと・疑問点、を書いています。ほとんどの生徒は、今日、会田先生から教わった公式の考え方や応用の仕方などについて、きっちりと書いていました。

それにしても、会田先生の一挙手一投足に注目し、一言も聞き漏らさない生徒の集中力は凄いと思いました。とても良く勉強していました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

3

7

1

1