文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

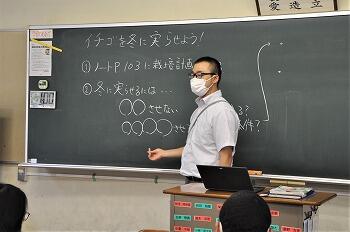

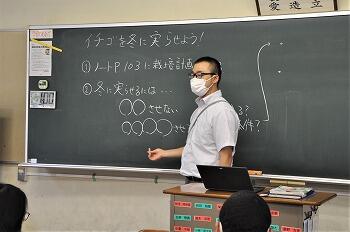

【中2】技術の授業見学(粂谷先生)

9月30日(木)7限目、中学2年2組の「技術」の授業(粂谷先生)の授業を見学しました。今日の授業は、「イチゴを冬に実らせよう」をテーマにタブレットで調べてまとめる学習を行いました。

すでに、イチゴの苗は授業で植えています。通常は5月以降に実ができるのですが、どうしたら、冬に実をつけさすことができるのか、調べて発表します。クリスマスの頃、ケーキにイチゴは必需品ですが、どうしたらそういったことが可能になるのか、を考えます。

まずは、各自でネットで検索して調べていきます。

調べてわかったことなどをタブレット上のワークシートに各自書き込んでいきます。

各自が調べたことをタブレットに入力すると、グループ内で共有することができます。

調べたことをもとに生徒の発表もありました。

実技を行う「総合創作室」では、WIFIが使えないので、タブレットを活用する授業は教室で行うなど、うまく使い分けしています。ここでは、ごく普通の授業道具としてタブレットが活躍しています。

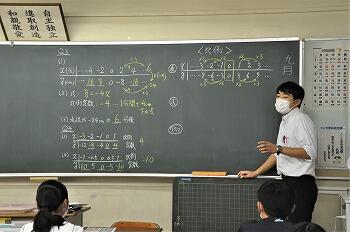

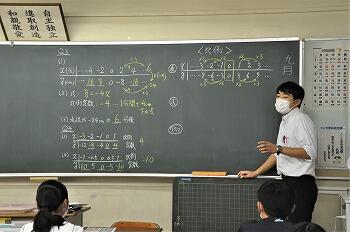

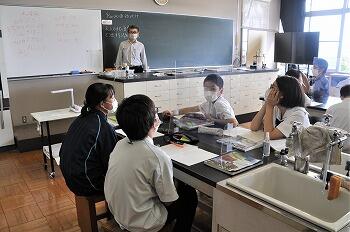

【中1】数学の授業見学(安藤先生)

9月30日(木)6限目、中学1年3組の「数学」(安藤先生、山田先生)の授業を見学しました。授業の単元は、比例関係に関する内容でした。

中1の数学は、2分割で少人数授業をしています。1-3の教室(安藤先生)と隣の選択教室①(山田先生)に分かれて授業が行われています。こうした分割による少人数授業は、授業進度や教え方などについて、担当者同士で綿密に打ち合わせをして実施しています。今日の授業では、まず、時間の経過に伴って水がたまっていく様子を表で表し、そこにどんな関係性があるかを発見し、それを式で表す方法について、手順を追って理解していきます。さらに、グラフでの表し方などについても理解を深めます。

時には、お互いの考えを説明し合ったり、分からないところを聞き合ったりする活動も取り入れています。

そして、最後は振り返りを行い、この時間で何を学び、何ができるようになったか、分からないところはどこかを明確にしていきます。

こうしたサイクルを繰り返すことで、主体的な学びが定着していっています。

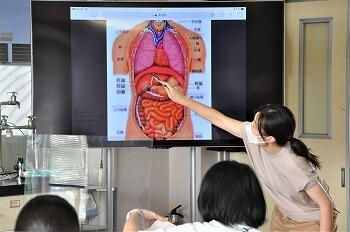

【中2】理科の授業見学(中村先生)

9月30日(木)4限目、中学2年2組の「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。単元は、第2分野の「消化」に関する内容でした。

この単元では、食物に含まれる栄養分が体内で何に使われ、どのように消化・吸収されるかについて、学習します。

そこで、食べたものが体内でどのようなルートで消化されるのか、これまでに知っている知識を使って、完成させます。

口から順番に生徒からどんどん発言がありました。

人体模型図でも確認しています。

*板書も工夫されているので、単元の内容が整理されて理解できていると感じました。

生徒も楽しく取り組んでいました。今後の授業の展開を楽しみにしています。

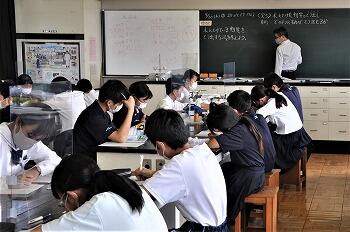

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

9月30日(木)4限目、中学1年3組の「理科」の授業(神戸先生)の前半を見学しました。今日の学習のめあては、「水にとけている物質を取り出す方法を考えよう」です。

まず、水に物質がとけている水溶液にはどのようなものがあるか、各班から発表がありました。

さらに、その水溶液にとけている物質を取り出すにはどうしたらよいか、班ごとに考えて発表しました。

次の段階は、具体的にどのような実験をすれば、水溶液から物質を取り出すことができるかを、教科書を見ながら、各自、実験計画を作成します。

作成した実験計画をもとに、来週の授業で実験を行います。皆、積極的に授業に参加し、元気に発言していました。なによりも楽しく授業に参加していることが素晴らしいと思いました。

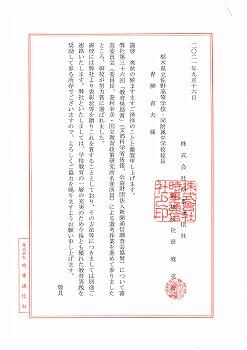

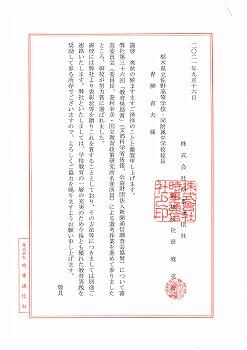

第36回「教育奨励賞」で「努力賞」を受賞しました!

9月17日発行の「内外教育」において、第36回時事通信社「教育奨励賞」で、本校の「努力賞」受賞が発表されましたので、ご披露いたします。その前日、受賞を知らせる通知が届きました。

時事通信社の「教育奨励賞」は、全国の都道府県、政令指定都市の教育委員会などの助言を得て、公私立の幼稚園、小中高校、特別支援学校などから推薦校を選び、時事通信社の記者が直接学校を取材してリポートを作成。それに基づいて選考委員会によって選考されるしくみになっています。

本校は、今年度、栃木県教育委員会から県内の幼小中高、特別支援学校等の代表として推薦を受け、記者の取材を受けました。主題は、A「授業の革新」、B「地域社会に根ざした教育」の2つあり、本校はBの主題で推薦を受けました。

審査の観点は、

①主題について今日的課題を追求しているか。

②研究・実績は数年以上の積み重ねがあり、しっかりと定着している。

③学校が一体となって取り組んだか。

④研究・実践の水準は全国的に見て、その面のトップクラスにあると思われるか。

今年度は、全国で63校の推薦があり、1次審査で30校に絞り込まれ、最終審査の結果、努力賞の受賞が決定しました。先日、栃木県の荒川教育長様からお祝いの電話をいただきました。表彰状等が届きましたら、改めて紹介いたします。

他の受賞校一覧は、以下のとおりです。

教育奨励賞 受賞校一覧.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

8

2

6

1

8