文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高2】2年連続「模擬国連」参加決定!

「第15回全日本高校模擬国連大会」に、本校生チームが2年連続で、参加することが決定しました。今回、書類選考に合格したのは、横塚功樹君(2年4組)と武藤玲矩君(2年2組)のチームです。今大会は、全国から60チーム(120名)が参加し、11月13日(土)から14日(日)にかけて、兵庫県淡路市にある「淡路夢舞台国際会議場」にて、対面で開催されます。

ところで、「模擬国連」とは何なのでしょうか?

本大会を主催する「Global Classrooms」のHPでは、以下のように説明されています。

「模擬国連とは、参加者が各国の大使になりきり、実際の国連会議を模した場で国際問題について議論する活動です。参加者は事前に担当国や議場、議題、国際情勢についてリサーチし、政策を立案します。会議では、スピーチや交渉を通して自国の立場を表明し、他の参加者と協力して決議を作成することで、国際問題の解決と国益の達成を目指します。」

(Global Classrooms のHPに掲載されている模擬国連の案内を引用)

今大会の議題は「核軍縮」です。この後、各参加チームには、担当国が割当たり、その国が置かれた状況などをリサーチし、本番に臨みます。

ところで、「模擬国連」に参加するためには、書類審査で合格しなければなりません。その課題は、そうとうな難問です。少なくとも難関大学の入試レベルの問題ではないかと思います。ちなみに、課題はHPで公開されていますので、興味のある方は以下のPDFをご覧ください。

書類選考_2021_改訂版.pdf

以下は、校長室でのインタビュー内容です。

Q1:書類審査に合格するため、どんな対策をしましたか?

→「実は、去年、応募した時は合格できませんでした。その時の悔しさを忘れず、来年は絶対合格するぞと決めていました。そのため、去年の書類審査の講評を徹底的に分析し、今回の課題ではそれらをクリアできるよう心がけました。去年よりもうまくまとめることができたと思います。」

Q2:今回の書類審査は、どんな点が難しかったですか?

→「問題は全部で4問あり、最後の1問は英語で答える問題で、答えにくかったです。『NGO(非政府組織)は国連の政策策定において、いかなる地位で参加し、どのような目的と役割を持っているかを200Words以内で答えよ。』という問題でした。」

Q3:合格が決まったときはどんな気持ちでしたか?

→「10月1日に、それぞれにメールが届き、合格を知りました。去年よりは手ごたえを感じていましたが、やはり、ほんとに通ったんだ、という驚きがありました。」

Q4:2人はSGクラブの「ディベート班」に所属していますが、ディベートと模擬国連では、どのような違いがありますか?

→「ディベートは、肯定側、否定側に分かれ、その勝敗を競うものですが、模擬国連は勝ち負けではなく、いろいろな意見の中から、みんなが納得できるような方向性を導き出し、それに賛成してもらうことが求められています。そこでは、傾聴・企画・調整・行動などによる「問題解決力」や「他者と協働する力」が必要になってきます。一方、相手を納得させるためには、様々なデータによるエビデンスが重視されます。その点では、ディベートで学んだことが大いに活かせると思います。」

Q5:これからどんな準備が必要ですか?

→「模擬国連での自分たちの担当国がこれから決まってくるので、その国のことをリサーチしなければなりません。あまり時間はありませんが、できる限りのことをやっていきたいです。」

*2人ともありがとうございました。対面での開催は2019年以来、2年ぶりとなります。ぜひ、実現して欲しいと思います。

*来年5月上旬にニューヨークで開催予定の「高校模擬国連国際大会」出場を目指して、頑張ってきてください。

*下級生(高1生、中3生)も、来年「模擬国連」出場を目指して、挑戦してください。

【高校】野球部「1年生大会南部地区ブロック予選」

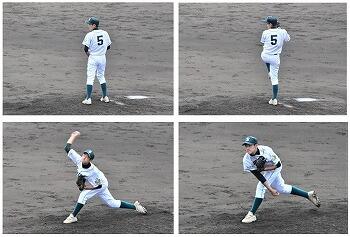

10月9日(土)足利市総合運動場野球場で、「令和3年度 第12回1年生大会南部地区ブロック予選」のAブロック1回戦が行われました。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

合同チームは、第一試合(9時開始)で、足利南高と対戦しました。

佐高からは、3番サード大門君、4番ショート三品君、5番センター小林君が、クリーンナップでスタメン出場しました。

<大門君>

<三品君>

<小林君>

大門君は4回途中から、サードからピッチャーになりました。

また、田中君が途中からライトで出場し、郷君もバッターボックスに立ちました。

<田中君>

<郷君>

*試合は、3対11で、7回コールドで敗れました。

合同チームなのに、合同練習ができなかったため、一体感のあるチームというわけではありませんでしたが、佐高生についてみると、チームの主軸としてクリーンナップを組み、球を捉えていました。また、守備の動きもとても良かったです。さらに、大門君はピッチャーとしても3回を投げ切りました。ストライクが先行し、いい球がきていました。

このように、次につながる材料がたくさんありましたので、1年から3年がそろう来年度の大会を楽しみにしています。

【高2】感謝の電話がありました!

10月6日(水)、佐野市立城北小学校から、感謝を伝える電話がありました。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

賞状は、丸められた状態で落ちており、広げてみると、何かの標語に関するりっぱな表彰であることがわかりました。せっかくもらった賞状をお家の方に見てもらえないとかわいそうだと思い、すぐに、賞状に名前があった「城北小学校」に届けようと思ったそうです。

翌日から中間テストが始まるという日の夕方に、しかも、行ったこともない「城北小学校」(約1キロの距離)に届けに行くという善意・勇気・行動力には、頭が下がります。

ちょうど城北小学校から出てきた先生に賞状を手渡すことができたそうです。その翌日、落とし主に無事、返すことができたと、学校から感謝の電話がありました。

二人の行動には、校長から「賞状」を出したいところですが、二人を紹介することで、それに代えたいと思います。素晴らしい行動を称えます。

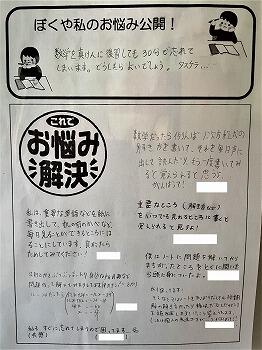

【中1】お悩み相談→これで解決

中学1年生では、生徒同士が悩みなどについて聞き合う「ピアカウンセリング」の一環として「お悩み相談」を実施しています。全員が「ぼくや私のお悩み」(無記名)を公開し、それに対して「これでお悩み解決」として、複数人によるアドバイスも公開しています(記名)。廊下に掲示してある「お悩み相談」を読み、こんな悩みを抱えているのは自分だけじゃないことに気づいた生徒もたくさんいました。

ピアカウンセリングの「ピア」とは、「仲間」、「対等な立場の人」という意味です。これまで、学校では先生が生徒の話を聞いたり、相談に乗ったりしてきましたが、少なくとも「対等な立場の人」ではありません。「こんなことは話せない」、「こんなことを言ったら何と思われるかな」、「こんなこともできないことがわかったら恥ずかしい」といった心理が働くのは当然です。

そこで、生徒同士という、同じ立場や境遇を持つ人同士が、対等な立場で、悩みなどを聞き合える場として、今回、1学年担任団が、附属中開校以来初の「ピアカウンセリング」の手法を取り入れた「お悩み相談」を始めました。仲間同士ですので、「お悩み公開」や「お悩み解決」は、タメ口でも全然かまいません。

まず、各クラスで、全員が自分の「お悩み」を記入します(無記名)。ただし、お悩みは「勉強等」に関することに限定しています。あまりプライベートな悩みだとそもそも公開できませんからね。

担任はこの段階で回収し、シャッフルし、教室の机の列ごとに「お悩み公開」を配ります。生徒は、お悩みを読んで、それに対するアドバイスを記入していきます(記名)。なお、やり方はクラスによって若干異なります。

アドバイスが思いつかなくても、自分も同じ悩みがあることを伝えるだけでもOKです。ここでは、記名することによって、「あ、○○さんも同じこと悩んでいたのか。○○君はこんなアドバイスをくれた。」といった共感の輪が広がります。(注)このHPでは名前は消してあります。

参考として、全クラスから無作為に選んだ何枚かの「お悩み相談」のお悩みとそれに対する生徒の「これでお悩み解決」(アドバイスや叱咤激励等)を紹介します。特に、保護者の方はお子さんがどんな悩みを持っているか、知っていただくヒントになると思います。興味を持たれた「お悩み」のPDFを選択してみてください。

①「数学を真剣に復習しても30分で忘れてしまいます。どうしたらよいでしょう。タスケテ…」 → 1.pdf

②「どんな風に勉強すればよいのか分からない」 → 2.pdf

③「授業の最後に感想を書いたり、どう思ったのかを書くことがありますが、言葉がまとまりません。」 → 3.pdf

④「計画的にできない→ギリギリになる→提出物が間に合わない。」 → 4.pdf

⑤「歴史がなかなか覚えられない。」 → 5.pdf

⑥「成績がやべー!! 英語が絶望的!!」 → 6.pdf

⑦「(親に)かくされてしまったマンガの取り返し方を教えてください。」 → 7.pdf

⑧「部屋が汚くて勉強できない…」 → 8.pdf

⑨「周りの人が頭がよくて、とてもあせってしまいます。」 → 9.pdf

⑩「勉強するのがめんどうです。なにもかもがめんどうです。自分の趣味でさえめんどうです。」 → 10.pdf

⑪「部活や習い事で勉強する時間がとれません。」 → 11.pdf

⑫「部活が終わった後、宿題だけで一日が終わってしまいます。」 → 12.pdf

⑬「家に帰ると、スマホの誘惑があって勉強に集中できません。」 → 13.pdf

⑭「部活から帰って眠かったり、アニメの誘惑に負けて勉強ができない。」 → 14.pdf

⑮「家で勉強していると、途中であきてしまいます。」 → 15.pdf

⑯「~番以内に入らないと部活をやめさせる」と親に責められています。 → 16.pdf

*読んでみて、とても参考になりました。自分もこんな悩みをもっていた頃があったなと思い出しました。また、こうした悩みを言い合える仲間がいることは、素敵なことだと思います。

【中2】社会の授業見学(宍戸先生)

10月5日(火)2限目、中学2年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。授業は、地理分野で「瀬戸内の工業について学ぶ」ことが「めあて」でした。

授業では、例えば、瀬戸内で、造船業が盛んだった頃の世界情勢との関係や、綿織物が盛んだったことが、今の産業にもつながっている(→今治タオル)など、様々な知識や身の回りのことと関連付けて説明しているので、生徒達はとても興味を持って授業に取り組んでいました。ちなみに、「今治タオル」を所有している生徒もおり、授業後にじっくり見せてもらいました。

また、いろいろな資料から読み取れることをペアワークで話し合ったり、発表したりなど、「主体的で対話的な深い学び」につながるよう、様々な工夫がなされていました。

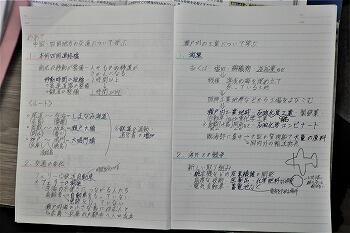

また、ノートもそれぞれ自分にとって分かりやすいよう、工夫してとっていたのが印象的でした。

*授業後に何人かの生徒に聞いてみると、「社会の授業では、教科書に書いてあることだけでなく、いろいろなことがわかるので、世界が広がる感じがして楽しい」といった声が聞かれました。好奇心旺盛な皆さんだからこそ、授業にも深みがでてくるのではないかと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

8

2

6

2

0