文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中学】明日は「合唱コンクール」です。

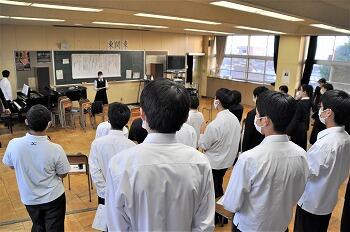

10月21日(木)、明日はいよいよ「合唱コンクール」当日です。今日の放課後は、最後の練習に気合が入っていました。月曜日に見て回った時に比べて、どのクラスも明らかにうまくなっていました。さすがです。

明日は練習の成果を発揮してください!

明日は練習の成果を発揮してください!

各クラスの練習風景です。

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

3年1組

3年2組

3年3組

【中学】放課後の「合唱」の練習

10月18日(月)放課後、中学生は「合唱」の練習に熱が入っています。「合唱コンクール」は今週の22日(金)。練習できる日はあと4日です。しかも、練習の終わりの時間は16:45ですので、練習時間は正味30分程度しかありません。しかし、限られた時間の中で、集中して効率よく練習していました。

2年3組

2年3組

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

3年1組

3年2組

3年3組

【高1】保健体育の授業見学(吉永先生)

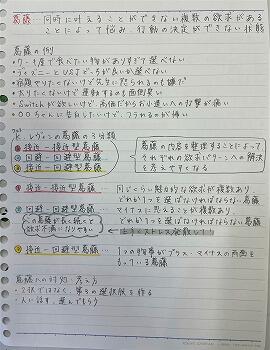

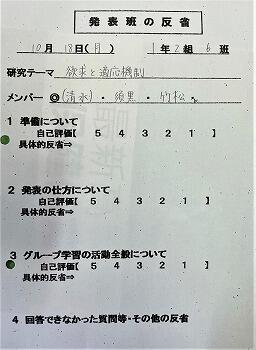

10月18日(月)7限目、高校1年2組の「保健体育」の授業(吉永先生)を見学しました。今日の授業は「欲求と適応機制」について、須黒愛望さんと竹松詩乃さんが、調べた内容を発表しました。

保健体育の授業は、3人程度のグループが、教科書の単元が割り当てられており、まず、生徒が調べてきた内容をもとに発表をします。グループによっては、寸劇風にしたり、クイズを取り入れたり、工夫して説明します。その後、先生がその内容をフォローしたりして理解を深めていきます。

今日の授業では、須黒さんが「適応機制」について説明し、竹松さんが「葛藤」について説明しました。教科書には載っていない内容や身近な事例などを交えて、わかりやすく説明していました。

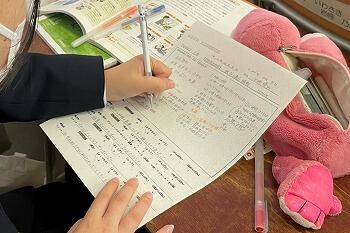

他の生徒たちは、真剣に2人の説明を聞いており、しっかりとメモをとっていました。

また、生徒たちによる「発表の評価」を行っています。

発表内容、発表方法、協力性、理解度の4つの項目について、5段階で評価し、コメントを記入します。この評価シートは、発表者に提出します。

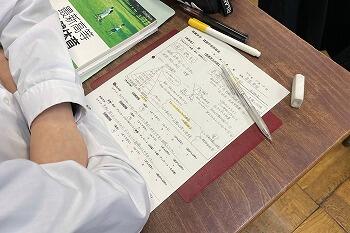

一方、発表者は、この発表のために調べてきたことを板書できるように整理したりしています。

そして、発表者も自分たちの発表を自己評価することで、理解を深めたり、どうすれば、言いたいことが伝わるかを検証します。

二人には、拍手が送られました。

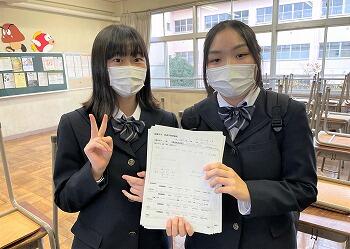

発表者の須黒さんと竹松さん。「調べて発表することで、内容がよく理解できた。勉強になった。」と話してくれました。二人の発表を聞いていると、これが大事なところで、このことをみんなに知ってもらいたい、という意思が明確に伝わってきたことが、とても素晴らしいと思いました。まるで、教育実習生が授業をやっているようにも見えました。

【中3】被爆体験伝承講話

10月12日(火)6・7限目、中学3年生は「総合的な学習の時間」に「被爆体験伝承講話」を実施しました。講師は、広島平和文化センターが委嘱している被爆体験伝承者である「今石 克久(いまいし かつひさ)」様でした。

被爆体験伝承者とは

被爆者の高齢化が進み、被爆体験をお話しされる方が少なくなってきている中、被爆者の体験や平和への思いを語り継ぐ者として、広島市が平成24年度から養成しています。3年間の研修を修了後、平成27年度から活動しています。

伝承者が受け継いだ被爆体験証言者の被爆体験と平和への思い、被爆の実相(戦時下の人々の暮らし、原爆被害の概要、原爆の人体への影響など)、伝承者としての平和への思いなど60分間の講話です。

(以上、広島平和記念資料館のHPより引用)

被爆体験伝承者「今石 克久」様

今石さんは、被爆体験伝承者として、「新宅 勝文(しんたく かつふみ)」さんの被爆体験を伝えています。新宅さんは1925年12月12日生まれで、現在96歳とご高齢です。新宅さんの被爆体験を伝え聞いたお話を、今石さんが私たちに語ってくださいました。

新宅さんは、被爆当時19歳で、爆心地から1.5kmの自宅で被爆されたそうです。

6時限目から、約1時間の講話が行われ、7時限目の残りの時間は、生徒からの質問に答えてくださいました。

当初は貴重な機会ですので、3、4人は質問して欲しいと考えていたそうですが、どんな質問にもお答えしますということから、次々と手が上がりました。全部で15人が質問し、最後は時間切れで打ち切りました。

主な質問としては以下のような内容がありました。

「伝承者になろうとしたきっかけは何か」

「伝承者になるためには資格が必要なのか」

「伝える時に大切にしていることは何か」

「原爆ドームはなぜ残すことになったのか」

「なぜ人間は原爆を作ってしまったのか」

「実際には体験していないことを伝えることの意味は?」

「小学生や外国人に伝えた話が信じてもらえないとき」

「どうやって新宅さんからお話をお聞きすることが出来たのか」

「原爆ドームの実物を見ることの意味は何か」

「壊滅的な被害を受けた広島が復興するのにどのくらいの時間がかかったのか」

「核兵器の廃絶について」

「核兵器の抑止力について」

「日本は世界にどんなことを伝えればよいのか」

「今石さんにとって平和とは何か」

*生徒たちの真剣に質問に、今石さんは丁寧に答えてくださいました。

*お帰りになる際、校長に「これだけ正面から講話を受け止めてもらえたのは、とても嬉しいです。生徒の皆さんが平和について真剣に考えてくれていることがよくわかりました。こんな素晴らしい生徒さんたちに出会えたのは初めてです。」と言ってくださいました。

*今石さんには、3年生全員の感想や今石さんへのメッセージを送るそうです。

*11月1日からの修学旅行で、広島での体験が、さらに有意義なものになることを期待しています。

*最後に、「今石さんへのメッセージ」のいくつかを紹介します。

今石さんへのメッセージ.pdf

伝承者が受け継いだ被爆体験証言者の被爆体験と平和への思い、被爆の実相(戦時下の人々の暮らし、原爆被害の概要、原爆の人体への影響など)、伝承者としての平和への思いなど60分間の講話です。

(以上、広島平和記念資料館のHPより引用)

被爆体験伝承者「今石 克久」様

今石さんは、被爆体験伝承者として、「新宅 勝文(しんたく かつふみ)」さんの被爆体験を伝えています。新宅さんは1925年12月12日生まれで、現在96歳とご高齢です。新宅さんの被爆体験を伝え聞いたお話を、今石さんが私たちに語ってくださいました。

新宅さんは、被爆当時19歳で、爆心地から1.5kmの自宅で被爆されたそうです。

6時限目から、約1時間の講話が行われ、7時限目の残りの時間は、生徒からの質問に答えてくださいました。

当初は貴重な機会ですので、3、4人は質問して欲しいと考えていたそうですが、どんな質問にもお答えしますということから、次々と手が上がりました。全部で15人が質問し、最後は時間切れで打ち切りました。

主な質問としては以下のような内容がありました。

「伝承者になろうとしたきっかけは何か」

「伝承者になるためには資格が必要なのか」

「伝える時に大切にしていることは何か」

「原爆ドームはなぜ残すことになったのか」

「なぜ人間は原爆を作ってしまったのか」

「実際には体験していないことを伝えることの意味は?」

「小学生や外国人に伝えた話が信じてもらえないとき」

「どうやって新宅さんからお話をお聞きすることが出来たのか」

「原爆ドームの実物を見ることの意味は何か」

「壊滅的な被害を受けた広島が復興するのにどのくらいの時間がかかったのか」

「核兵器の廃絶について」

「核兵器の抑止力について」

「日本は世界にどんなことを伝えればよいのか」

「今石さんにとって平和とは何か」

*生徒たちの真剣に質問に、今石さんは丁寧に答えてくださいました。

*お帰りになる際、校長に「これだけ正面から講話を受け止めてもらえたのは、とても嬉しいです。生徒の皆さんが平和について真剣に考えてくれていることがよくわかりました。こんな素晴らしい生徒さんたちに出会えたのは初めてです。」と言ってくださいました。

*今石さんには、3年生全員の感想や今石さんへのメッセージを送るそうです。

*11月1日からの修学旅行で、広島での体験が、さらに有意義なものになることを期待しています。

*最後に、「今石さんへのメッセージ」のいくつかを紹介します。

今石さんへのメッセージ.pdf

【中学】全国大会の活躍を称える「横断幕」

「全国中学生英語ディベート大会」と「全国中学生選抜将棋選手権大会」で活躍した生徒を称える「横断幕」が学校東側の防球ネット上に貼られています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

8

3

9

0

9