文字

背景

行間

農業経営科2年生を対象に株式会社 farmoからスマート農業についての理解を深める講演をしていただきました。生徒の感想として、農業の課題となっている高齢化による担い手不足を解消する上からも、スマート農業をもっと推進していくべきだという意見が多く寄せられました。

農業経営科では8年間活動してきた、エソジマモチの地域で栽培するための普及事業や地元小学生との稲刈交流などの取組が評価され、文部科学大臣賞を受賞することが出来ました。なお、表彰式では、このプロジェクト活動の活動内容を発表しました。

1月14日(火)の2~4時間目にて、農業経営科3年生の課題研究発表会を行いました。

なお、各分会の研究テーマは、以下の通りです。

【草花】

〇グリーンカーテンに向いている花の検討

〇バイオスティミュラントによるシクラメンの生育の変化

〇全国産業教育フェアに向けたビオラの栽培

【畜産】

〇クラフトパルプの研究

〇アニマルウェルフェアと学校牛舎の飼養管理

【野菜】

〇納豆菌の研究

〇米ぬか肥料の研究

〇廃棄物肥料の研究

【作物】

〇サツマイモに関する研究

〇ゆうだい21に関する研究

〇パックご飯に関する研究

【果樹】

〇スイートレモネードの栽培

〇あきづきの夏季誘引方法の検討

〇ゴルビーの環状剥皮による品質向上の検討

【さいごに】

課題研究の授業は、残すところあと1回(来週21日)となりました。

無事、発表は終わりましたが、報告書の仕上げと提出があります。

完成した『課題研究報告書』は、後輩たちの手本になるためデータを余すことなく記入し、しっかりとまとめましょう。

10月下旬あたりからナシの樹の落葉が始まり、適度に落葉した11月下旬から落ち葉さらいを始めました。落ち葉をそのままにしておくと病害虫の温床となり、今後の生産に影響するため落ち葉をさらいます。

【11月26日 農経科3年 課題研究】

果樹園西側(品種:幸水、豊水)から作業が始まりました。適当に小さい山を作り、3人が協力して運搬車に積み込みます。

【12月9日 他学科選択3年 果樹】

実習の先生が毎日せん定を行っています。授業の前半は、切りとられている枝を一束にして、果樹園の外に搬出しました。後半は、果樹園中央付近(品種:にっこり)の落ち葉をさらいました。

【12月11日 農経科3年 総合実習】

この日は、枝の切り口に「癒合剤(ゆごうざい)」を塗りました。傷口の保護と病気の侵入を防ぎます。

【12月16日 他学科選択3年 果樹】

11月に講義と果樹VRで学習した「せん定のしかた」について、実際の枝で確認をしました。剪定ばさみやのこぎりで枝を切りとり・麻ひもで誘引・捻枝(ねんし:枝をひねること)をして枝を倒すことを実演しました。その後、果樹園東側(品種:あきづき)の落ち葉をさらいました。

【12月17日 農経科3年 課題研究】

落ち葉の山にダイブし、両手でかき集めて核を作ります。この核を元に踏み固めて、ぎゅうぎゅうに詰まった小さい山を作ります。そして、相当な重さになった落ち葉を3人がかりで運搬車に積み込みました。最後の山を楽しんでから落ち葉を積み込み、本日で作業が完了しました。

【次回】

ナシ園は終わりましたがブドウ園が残っています。3学期はブドウ園からスタートです!

農業経営科3年作物チームは、JGAP認証を活用した商品の見える化、パックご飯などの商品化を目指し、課題研究に取り組みました。これらの成果を宇河地区産業教育振興協議会で発表しました。

農業経営科3年生は、栃木県総合教育センターで行われた農業フォーラムに参加をしました。各校のパネリストは就農に対する思いや自分の将来像について、熱心に話してくれました。生徒たちも感じることがあったようです。

11月に入り、農業経営科2年生と他学科選択3年生の「果樹」では、整枝・せん定などについて学習してきました。

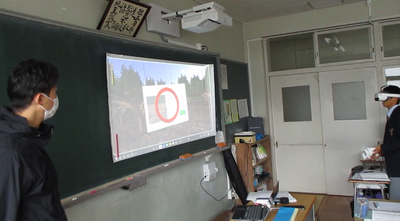

授業で学んだことを、さらに深めるために、今回は「果樹VR」を利用しました。

【21日(木) 農業経営科2年】

まずは、前回までの授業内容(整枝・せん定、仕立て方など)を振り返りました。

その後、生徒代表1名はゴーグルを着用し、その映像を電子黒板で他の生徒と共有しました。

【25日(月) 他学科選択D3年】

【まとめ】

花芽の数が少ない枝や古い枝(4年目の枝)は、今後の収穫量が見込めないためせん定し、その空いたスペースに新しい枝を誘引する。このようなことを果樹VRを通して、さらに理解を深めることができました。

しかし、実際の果樹園は、枝の本数が多く特徴をつかむまでは見分けるのが難しいです。また、作業のしにくさや寒さによる疲労などもあり、実際に作業をしてみないと分からないことが多々あります。

今後、本校果樹園で実習する場合には、このような難しさや大変さを実感してほしいです

DXハイスクール事業により農業用ロボットの開発に携わっている宇都宮大学教授の尾崎先生を招いて、 農業経営科3年生40名に講義をしていただきました。尾崎先生に、ロボットの実演をはじめとした、仕組みや今後の課題などを指導して頂きました。生徒は実際に動いているロボットに触れることで、学びが深まったと感想を述べていました。

農作業事故体験VR(JA共済提供)コンテンツを使い、白楊祭の生徒公開で、生徒に重大事故につながりやすい農業機械の事故をVR映像で体験してもらいました。体験した生徒たちは実習などをする前の事前学習として、とても役に立つなど感想を述べていました。

農業経営科の生徒が実習で栽培したなしやネギ・ハクサイなどの野菜、精白米やパックごはんなどを26日(土)、27日(日)の2日間に渡り、販売しました。

なしやネギ、米などは、今年度もJGAP認証審査に取組んで、認証マークを付け、安全・安心な農産物を消費者に届けることができました。

10月26日(土)と27日(日)の2日間にかけて「第34回 全国産業教育フェア栃木大会 さんフェアとちぎ2024」が開催されました。大会は、ライトキューブ宇都宮・日環アリーナ栃木、マロニエプラザ・パルティ・宇都宮白楊高校のさまざまな会場で、イベントや競技が行われました。農業経営科3年果樹分会は、マロニエプラザで「果樹VR体験」と「にっこりの販売」を行いました。

【会場準備】

長机やイスなどが配置され、電源を設置しました。果樹VRは、林業大学校と共有のブースです。

【果樹VR体験】

初日の開会式後に、阿部俊子文部科学大臣がマロニエプラザを視察されました。各高校のブースをご覧になられて、この体験ブースにも足を運んでいただき、果樹VRについて果樹専攻生が説明いたしました。そして、保護者や学生、一般企業の方々など多くの皆さんに体験・見学をしていただきました。

【農業経営科の販売ブース】

作物分会や野菜分会、果樹分会の農産物や加工品を販売しました。

【まとめ】

果樹VRを体験された皆さんは、楽しんでいただけた様子でした。臨場感があることによって樹の管理方法を、より知っていただくことができたと思います。また、他県の農業教員からは「栃木県は、このように力を入れていてうらやましい」と話がありました。本大会の運営・開催にあたり携わった生徒や先生、関係者の皆様おつかれさまでした。

今月15日に「にっこり」をすべて収穫し、販売する果実がなくなりました。梨園をネットで覆う必要がなくなったため、今週23日(水)の「総合実習」にてネットを開けて、まとめる作業をしました。

【作業のようす】

棚に結わえていたロープを外し、これを引っ張ってネットを上部にまとめていきます。約5か月ぶりにネットがない空を見ることができました。体育着の生徒は、実習服を洗濯したところ乾かなかったとのことです

【さんフェアの販売準備】

雨がぱらつく中、早めにネットをまとめることができました。残りの授業時間で、さんフェアに向けてポップ作成や包装用の袋の準備をしました。

ブドウは、様々な品種がありますが、果皮色によって「黒系・赤系・緑(青)系」の3つに分けられます。

本校では、これまで緑系の「シャインマスカット」や「ハニービーナス」を収穫していました。

今週21日(月)は、黒系の「高妻」を収穫・選果しました。そして、翌日に房の再確認・包装・校内販売をしました。

【21日(月)他学科選択3年】

【22日(火)課題研究 果樹分会】

昨日、他学科選択の3年生が収穫・調製(摘粒)した房を、果樹分会の3年生が、もう一度確認(黒系は病気が出やすく、病気の粒を見逃さないようにするため)してから包装しました。そして、これらを校内販売しました。

【その他】

前回のハニービーナスや今回の高妻は、まだ房がなっているため白楊祭で販売できるかもしれません。その前に収穫が終わってしまったら…あしからず。

農業経営科3年生畜産分会と草花分会では、農業教育高度化事業を行いました。この事業は先進的な農家を見学をして、生徒の就農意欲を喚起するために行っています。生徒たちは訪問先の農家に熱心に質問をするなど、自分の将来に向き合う有意義な時間となりました。

作物分会では、とちぎの星の販売に向けて、パックご飯の販売を計画しました。

今年はJGAP認証に取り組んで5年目を迎え、今日は精白米とパックご飯にJGAPのロゴシールを貼る作業を行いました。

ロゴシールを貼った商品は10月26日、27日にマロニエプラザで開催される第34回全国産業教育フェア栃木大会で販売をします。皆さんご購入下さい!!

生徒実行委員会のメンバーは、10月26日(土)、27日(日)の2日間行われる第34回全国産業教育フェア栃木大会に向けて、生徒昇降口や校内に産業フェアを盛り上げようと紹介コーナーやポスターを掲示しました。また、農業経営科の生徒は花壇にビオラを植えて準備をしています。白楊高は、全国高校生介護技術コンテスト大会の会場校です。全国から出場する生徒の皆様、白楊高でお会いするのを楽しみにしています。

先月はシャインマスカットの収穫を行いましたが、今月からハニービーナスの収穫が始まりました。

【10月1日(火)果樹専攻生】

【10月7日(月)他学科選択3年生】

10月21日(月)も収穫する予定です。

今週15日(火)の課題研究にて「にっこり」の収穫・選果を行いました。

本校には、にっこりの樹が4本あり、今シーズン初めての収穫ですべての果実を収穫しました。

これらのにっこりは、10月26日(土)・27日(日)に行われる

『第34回 全国産業教育フェア栃木大会 さんフェアとちぎ2024』にて販売します。

【収穫のようす】

【農業教育高度化事業で購入した「非破壊糖度計」で糖度を測定しました(糖度14.3)】

【果実を調製室に運搬して選果を行いました。糖度を測定してみると…】

【糖度は13.4と14.7でした】

【選果したにっこりは、きれいなコンテナに入れて冷蔵庫で貯蔵します】

最終的にコンテナは10ケースできました。

冷蔵庫に入れる前に、コンテナ1つにつき無作為に3個の果実を選択し、糖度を測定しました。

おおよそ14.0~15.0の糖度で推移し、最も低いもので13.0でした。

にっこりの糖度は、一般的に11.0~13.0といわれています。

とても甘くて美味しいにっこりが収穫できました

第19回うつのみや食育フェアが10月6日(日)ライトキューブ宇都宮を会場に実施され、農業経営科、食品科学科、流通経済科の生徒が、食に関するテーマの課題研究の内容をパネルにして展示しました。また、10月26日(土)、27日(日)に行われる第34回全国産業教育フェア栃木大会の開催案内について紹介しました。

農業経営科は、2019年にトマトでJGAP認証を取得し、現在はブドウ、ナシ、トマト、玄米、ネギの計5品目が認証されています。先月にこれらの農産物の更新審査を受けました。

第34回全国産業教育フェア栃木大会ではこれらの農産物の販売実習を通して、学習成果を発表します。