文字

背景

行間

11月15日(土)に本校の創立130周年を記念した白楊祭が盛大に行われました。

開始時間の前から、入り口にはたくさんの方に並んでいただき、生徒会・白楊祭実行委員の元気な声と伝統の鐘の音、吹奏楽部の演奏で始まりました。

近年、猛暑の影響から農作物の販売時期を白楊祭に合わせることがが、難しくなってきましたが、ICT機器の使用や作型の見直し、品種変更などで課題を解決し、無事に販売を行うことができました。また、各学科やクラスの展示、模擬店、部活動やファッションショーなどの発表もあり多くの方に喜んでいただくことができました。

11月になりました。

私たち作物分会は、これまで栽培してきたお米を白楊祭で販売します。

是非、11月15日(土)は白楊高校にお越しいただき、1年生田植え実習水田で生産した「とちぎの星」をお買い上げください★

創立130周年を記念し、オリジナル袋で販売します。

9月から10月は収穫や調製を行ってきました。

玄米検査や残留農薬検査も行い、品質や安全を確認しています。

11月7日(金)ハダニ防除の研究活動で株式会社KURARAY様のご協力のもと、株式会社ひゃくしょう様のイチゴハウスに約600か所のトラップを設置しました。ここから調査研究が始まります!

令和8年6月に行われる第21回食育推進全国大会inとちぎがマロニエフラザを会場に開催されます。この大会では、農業体験が親子でできるイベントがあります。農業経営科の3年生9名は大会での農業体験イベントを成功させるため、タマネギの苗600本を植え、準備を始めました。

11月1日(土)ライトキューブ宇都宮で開催された植物化学調節学会創設60周年記念シンポジウムに参加してきました。ジベレリンやブラシノステロイドなどの先進的な研究を聞いてきました。

農業経営科1年生は作物の授業で調査区のイネの収量調査を行いました。1穂あたりのもみ数や千粒重などを求め、今後は今年のイネの出来具合について考察をまとめていきます。

10月28日、課題研究でサツマイモの収穫し、収量調査をしました。また、食味調査もしました。

10月25日(土)、26日(日)に郡山市ビックパレットふくしま会場を中心に第35回全国産業教育フェア福島大会が行われました。宇都宮白楊高等学校では、作品展示や展示販売などに参加をしました。25日(土)には、第24回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストが開催され、生物工学科の2名が出場しました。

10月21日、5月20日に定植したサツマイモの試し掘りをしました!生命の力強さを感じました!!

来週、収穫します!!!

10月21日、トマトの鉢上げをしました!美味しいトマトになりますように!!

10月17日、農業経営科1年生がJA栃木青年大会に参加してきました。PR動画を見たり、本校の代表生徒が研究発表をしたり、パネラーとしてディスカッションをしたりしてきました。とても有意義な時間が過ごせました。ありがとうございました。

10月15日、イチゴの畝にマルチを張りました。

10月10日、農業教育高度化事業で本校卒業生の石下農園に見学に行き、メロン栽培における収穫体験や栽培について学習させていただきました。試食もさせていただきありがとうございました。

10月9日、農業経営科の1年生が事業所見学に行きました。

午前中に栃木県農業総合研究センターいちご研究所でいちごの講義を受けたりや施設見学をさせていただいたりしました。

午後はあしかがフラワーパークを見学しました!

9月19日、宇都宮大学主催のコラボレーション・フェアに参加しポスター発表をしてきました!

9月18日にアフリカ諸国農業普及員13名の方が本校に来校し国際交流をしました。施設や実習風景、ほ場を見学し、私たちの活動を英語で説明しました。最初は説明が伝わるかとても心配しましたが、笑顔で説明を聞いて下さり優しく声をかけていただきとても安心しました。貴重な体験がてきてとても充実した時間でした。ありがとうございました!

9月17日、イチゴの定植が始まりました!まだまだ定植します!!ハウス内はとても暑いです!!

9月16日にブロッコリーの定植をしました!9月なのにまだ、暑いです!!

農業経営科3年生の生徒9名が、横川西小学校の児童たちとエソジマモチの稲刈りを行いました。

先週は、生徒たちが同校へ出向き、エソジマモチの歴史や稲刈りの注意事項を説明する出前授業を実施しました。

小学生と協力しながら、地域の農業を継承する良い機会となりました。

ネギの土寄せをしています!おいしくなってね!!

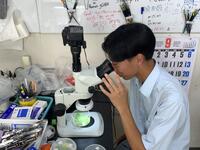

9月8日、ハダニの研究活動の一環で東京農工大学に伺い勉強してきました!

大変勉強になり、今後の研究活動に活かしていきたいと思います。ありがとうございました!

宇都宮市主催の「まちなかハンギングバスケット大作戦」に運営として本校生徒が参加しました!

ベゴニア・センパフローレンスの赤色を使って、地域の方々とハンギングバスケットを作成することができました♪

オリオン通りシンボルロード・東武馬車道通りに設置してありますので

お近くをお通りの際はぜひご覧ください!

9月になりました。

新米が楽しみな季節ですね。

私たちも、収穫・調製に向け授業実習に取り組んでいます。

9月2、3日には3年生が高根沢農場で、イネの収穫・調製の流れを確認し、収穫用コンバインやモミ摺り機などの清掃・点検作業を行いました。

9月5日には1年生がこれまで生育調査を行ってきた調査株を収穫する予定でしたが、台風の影響で実施できませんでした。そのため、ザルビオフィールドマネージャーで水田ごとの収穫適期を確認しました。その後、収穫の機械を学んだり、調製時の異物混入対策を考えたりしました。また、お米の品質について学習し、1等・2等・3等の違いについて勉強しました。

日本旅行の教育事業の一環として、8月27日(水)に広尾学園小石川中学校の生徒5名が来校しました。

9:00~11:00は農業経営科の果樹分会が担当し、11:00~16:00は流通経済科の生徒たちが担当しました。

【挨拶後、果樹園に移動して「幸水」の収穫・選果等を体験しました】

【果樹VRでは、各工程(せん定・人工受粉・予備摘果・収穫)を分担して体験しました】

【ナシの糖度を非破壊糖度計で測定し、試食しました。最後に質疑応答を行いました】

JR宇都宮駅西口の緑化活動として講師の先生をお招きしご指導いただきながら

本校農業経営科草花分会生徒が花壇の植栽を行いました。

植えた花はダリアとポーチュラカです。

宇都宮駅を利用する際にはぜひご覧ください!

8月22日(金)矢板家畜市場で繁殖雌牛の夏毛の手入れ勉強会に参加してきました。出荷する牛の手入れ技術を農家さんから教えていただきました。多くのことが勉強になりました。大変お世話になり、ありがとうございました。

果樹分会では、夏休み中も定期的に出校して、さまざまな作業をしています。

【7月30日(水)】

ブドウ園の網を下ろして地際にあるワイヤーに固定しました。これにより、鳥や獣の侵入を防ぎます。

【8月5日(火)】

果樹調整室の床を洗浄し、お盆明けから始まる収穫の準備をしました。19日(火)に幸水を収穫予定です。

8月5日(火)JAしおのや矢板地区営農生活センターで

フラワーアレンジメント競技会が行われ生徒3名が参加しました。

生徒作品

結果は・・・

見事、生物工学科 3年 有松 柚子香 さんが最優秀賞

生物工学科 3年 伊藤 花璃菜 さんが優秀賞

農業経営科 3年 髙橋 ここは さんが優秀賞 を受賞しました!!

なお、

有松さんと伊藤さんは10月25日(土)から行われる産業教育フェア福島2025に栃木県の代表として出場します。

栃木県の代表として頑張ってください!!

夏休みを利用してオープンキャンパスに行ってきました!!

是非、進路実現に役立ててください!!

カメムシの発生が全国的に多く、実習ではカメムシなどの害虫調査を行い被害状況など調査しました。カメムシの種類など、スマートフォンで先生から教えてもらい、この後、高根沢農業ではドローンによる農薬散布を行いました。

7月22日・23日と野菜部門の出校日でした。ブロッコリーとキャベツの種を播きました!!

7月16日 バス見学でスマートアグリフェアに行きました!

いろいろな農業機械を見学し操作もでき、とても貴重な体験をしました。

今週はトマト、ナス、ピーマン、オクラ、ジャガイモ、トウモロコシを収穫しています!!

暑さに負けず、頑張っています!!!

仔牛にミルクをあげています。飼育して出荷します!

今日は牛の除角実習をしました。

7月1・2日の2日間、林業基礎トライアル研修を行いました。

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の学科と実技を学びました。

その後、(株)サマサンワタナベ喜連川工場にて施設見学をさせて頂きました。

が終わり、今日から通常日課です。高根沢農場でイネの生育調査をしています!!

良い天気ですね!美味しいお米になるか楽しみです!!

草花分会で昇降口前の草花装飾をしました。綺麗ですね!!

この時期の農場の風景と言えば!?

玉ネギです!! 玉ねぎを収穫しました!!

梅雨入りに 吊るす玉ねぎ 目に沁みる (生徒の声)

5月31日(土) 宇都宮大学でアグリカレッジに参加してきました。

乳牛の種類の変化による牛乳の官能試験と鶏卵のハウユニット(鮮度を表す指標)を学習しました。

5月28日(水)那須塩原町で栃木県学校農業クラブ連盟主催家畜審査競技会が開催され、生徒6名が出場しました!

競技結果は見事に中野翔天さん、松本蓮さんが優秀賞!

加藤心那さんが最優秀賞に輝きました!!おめでとうございます!!!

今年度、野菜分会は課題研究でコンパニオンプランツの比較実験を始めました!!

キュウリと枝豆を混植しました!果たして結果は!?

今日、サツマイモの定植をしました。畝上げからしたので、とても疲れました。

5月17日(土)に本校で育てた白楊牛のお肉を市内の小売店で販売してきました!

購入してくださったお客様ありがとうございました!

美味しく召し上がってください!!

【4/30 農業経営科3年 総合実習】

2・3時間目にブドウ棚のビニール張りとナシの摘果作業を並行して行いました。

【5/1 農業経営科2年 果樹】

本校の果樹園には「あきづき」の樹が10本あり、これらを4人一組で管理します。

今日は、初めての摘果作業を行いました。

【文部科学省チャンネル】

現在、YouTubeの文部科学省チャンネルにおいて、様々な専門高校の授業を紹介する動画がアップされています。

その中に、本校の「果樹VR」を使用した授業動画もありますので、是非ご覧ください。

『https://youtu.be/bHqXtAPzTmQ?si=ekWIFwb7OOrrLtkV』

(↑URLをクリックすると果樹VRの動画にジャンプします)

先週木曜日あたりから暖かい日が続き、また雨も降ったため、早生品種(幸水など)の開花が促進されました。ミツバチが活発に働いて受粉させ、受精そして幼果の肥大が始まりました。今日は3年生の課題研究にて、晩生品種であるにっこりの「摘果」を行いました。

【22日 農業経営科3年 課題研究】

【果樹園の状況】

幼果の肥大により花びらが落下し、本葉は展開をはじめ新梢は伸びはじめました。果樹園に緑色が目立ってきました。

先週10日(木)から新学期の授業が始まり、今週の14日(月)・15日(火)は実習を行いました。

実習は、ナシの枝の先端付近にある花を手で摘み取る「摘花」を行いました(つぼみの場合は「摘らい」)。

花(つぼみ)が枝の先端にあると、そこに養分が集中してしまうため、幹から枝の途中にある花(果実)が十分に成長しません。これを防ぐため「摘花」(摘らい)を行いました。

【7日 他学科選択D 3年果樹】

【8日 農業経営科 3年課題研究】

ミツバチを導入したため、訪花昆虫の活性化をねらって「カモンビービー」を設置しました。

その後、摘花や踏み台の組立を行い、最後に研究テーマを決める活動を行いました。

【ナシ園の開花状況】

にっこりは、先週11日に満開を迎えました。幸水や豊水、あきづきなど開花が進んでいますが、昨年度と比較して開花が若干遅れている印象です。

農業経営科2年生を対象に株式会社 farmoからスマート農業についての理解を深める講演をしていただきました。生徒の感想として、農業の課題となっている高齢化による担い手不足を解消する上からも、スマート農業をもっと推進していくべきだという意見が多く寄せられました。

農業経営科では8年間活動してきた、エソジマモチの地域で栽培するための普及事業や地元小学生との稲刈交流などの取組が評価され、文部科学大臣賞を受賞することが出来ました。なお、表彰式では、このプロジェクト活動の活動内容を発表しました。

1月14日(火)の2~4時間目にて、農業経営科3年生の課題研究発表会を行いました。

なお、各分会の研究テーマは、以下の通りです。

【草花】

〇グリーンカーテンに向いている花の検討

〇バイオスティミュラントによるシクラメンの生育の変化

〇全国産業教育フェアに向けたビオラの栽培

【畜産】

〇クラフトパルプの研究

〇アニマルウェルフェアと学校牛舎の飼養管理

【野菜】

〇納豆菌の研究

〇米ぬか肥料の研究

〇廃棄物肥料の研究

【作物】

〇サツマイモに関する研究

〇ゆうだい21に関する研究

〇パックご飯に関する研究

【果樹】

〇スイートレモネードの栽培

〇あきづきの夏季誘引方法の検討

〇ゴルビーの環状剥皮による品質向上の検討

【さいごに】

課題研究の授業は、残すところあと1回(来週21日)となりました。

無事、発表は終わりましたが、報告書の仕上げと提出があります。

完成した『課題研究報告書』は、後輩たちの手本になるためデータを余すことなく記入し、しっかりとまとめましょう。

10月下旬あたりからナシの樹の落葉が始まり、適度に落葉した11月下旬から落ち葉さらいを始めました。落ち葉をそのままにしておくと病害虫の温床となり、今後の生産に影響するため落ち葉をさらいます。

【11月26日 農経科3年 課題研究】

果樹園西側(品種:幸水、豊水)から作業が始まりました。適当に小さい山を作り、3人が協力して運搬車に積み込みます。

【12月9日 他学科選択3年 果樹】

実習の先生が毎日せん定を行っています。授業の前半は、切りとられている枝を一束にして、果樹園の外に搬出しました。後半は、果樹園中央付近(品種:にっこり)の落ち葉をさらいました。

【12月11日 農経科3年 総合実習】

この日は、枝の切り口に「癒合剤(ゆごうざい)」を塗りました。傷口の保護と病気の侵入を防ぎます。

【12月16日 他学科選択3年 果樹】

11月に講義と果樹VRで学習した「せん定のしかた」について、実際の枝で確認をしました。剪定ばさみやのこぎりで枝を切りとり・麻ひもで誘引・捻枝(ねんし:枝をひねること)をして枝を倒すことを実演しました。その後、果樹園東側(品種:あきづき)の落ち葉をさらいました。

【12月17日 農経科3年 課題研究】

落ち葉の山にダイブし、両手でかき集めて核を作ります。この核を元に踏み固めて、ぎゅうぎゅうに詰まった小さい山を作ります。そして、相当な重さになった落ち葉を3人がかりで運搬車に積み込みました。最後の山を楽しんでから落ち葉を積み込み、本日で作業が完了しました。

【次回】

ナシ園は終わりましたがブドウ園が残っています。3学期はブドウ園からスタートです!

農業経営科3年作物チームは、JGAP認証を活用した商品の見える化、パックご飯などの商品化を目指し、課題研究に取り組みました。これらの成果を宇河地区産業教育振興協議会で発表しました。

農業経営科3年生は、栃木県総合教育センターで行われた農業フォーラムに参加をしました。各校のパネリストは就農に対する思いや自分の将来像について、熱心に話してくれました。生徒たちも感じることがあったようです。

11月に入り、農業経営科2年生と他学科選択3年生の「果樹」では、整枝・せん定などについて学習してきました。

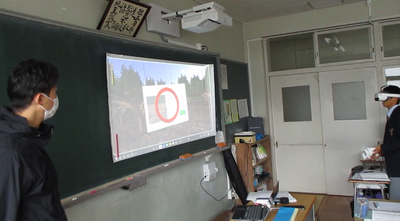

授業で学んだことを、さらに深めるために、今回は「果樹VR」を利用しました。

【21日(木) 農業経営科2年】

まずは、前回までの授業内容(整枝・せん定、仕立て方など)を振り返りました。

その後、生徒代表1名はゴーグルを着用し、その映像を電子黒板で他の生徒と共有しました。

【25日(月) 他学科選択D3年】

【まとめ】

花芽の数が少ない枝や古い枝(4年目の枝)は、今後の収穫量が見込めないためせん定し、その空いたスペースに新しい枝を誘引する。このようなことを果樹VRを通して、さらに理解を深めることができました。

しかし、実際の果樹園は、枝の本数が多く特徴をつかむまでは見分けるのが難しいです。また、作業のしにくさや寒さによる疲労などもあり、実際に作業をしてみないと分からないことが多々あります。

今後、本校果樹園で実習する場合には、このような難しさや大変さを実感してほしいです

DXハイスクール事業により農業用ロボットの開発に携わっている宇都宮大学教授の尾崎先生を招いて、 農業経営科3年生40名に講義をしていただきました。尾崎先生に、ロボットの実演をはじめとした、仕組みや今後の課題などを指導して頂きました。生徒は実際に動いているロボットに触れることで、学びが深まったと感想を述べていました。

農作業事故体験VR(JA共済提供)コンテンツを使い、白楊祭の生徒公開で、生徒に重大事故につながりやすい農業機械の事故をVR映像で体験してもらいました。体験した生徒たちは実習などをする前の事前学習として、とても役に立つなど感想を述べていました。

農業経営科の生徒が実習で栽培したなしやネギ・ハクサイなどの野菜、精白米やパックごはんなどを26日(土)、27日(日)の2日間に渡り、販売しました。

なしやネギ、米などは、今年度もJGAP認証審査に取組んで、認証マークを付け、安全・安心な農産物を消費者に届けることができました。

10月26日(土)と27日(日)の2日間にかけて「第34回 全国産業教育フェア栃木大会 さんフェアとちぎ2024」が開催されました。大会は、ライトキューブ宇都宮・日環アリーナ栃木、マロニエプラザ・パルティ・宇都宮白楊高校のさまざまな会場で、イベントや競技が行われました。農業経営科3年果樹分会は、マロニエプラザで「果樹VR体験」と「にっこりの販売」を行いました。

【会場準備】

長机やイスなどが配置され、電源を設置しました。果樹VRは、林業大学校と共有のブースです。

【果樹VR体験】

初日の開会式後に、阿部俊子文部科学大臣がマロニエプラザを視察されました。各高校のブースをご覧になられて、この体験ブースにも足を運んでいただき、果樹VRについて果樹専攻生が説明いたしました。そして、保護者や学生、一般企業の方々など多くの皆さんに体験・見学をしていただきました。

【農業経営科の販売ブース】

作物分会や野菜分会、果樹分会の農産物や加工品を販売しました。

【まとめ】

果樹VRを体験された皆さんは、楽しんでいただけた様子でした。臨場感があることによって樹の管理方法を、より知っていただくことができたと思います。また、他県の農業教員からは「栃木県は、このように力を入れていてうらやましい」と話がありました。本大会の運営・開催にあたり携わった生徒や先生、関係者の皆様おつかれさまでした。

今月15日に「にっこり」をすべて収穫し、販売する果実がなくなりました。梨園をネットで覆う必要がなくなったため、今週23日(水)の「総合実習」にてネットを開けて、まとめる作業をしました。

【作業のようす】

棚に結わえていたロープを外し、これを引っ張ってネットを上部にまとめていきます。約5か月ぶりにネットがない空を見ることができました。体育着の生徒は、実習服を洗濯したところ乾かなかったとのことです

【さんフェアの販売準備】

雨がぱらつく中、早めにネットをまとめることができました。残りの授業時間で、さんフェアに向けてポップ作成や包装用の袋の準備をしました。

ブドウは、様々な品種がありますが、果皮色によって「黒系・赤系・緑(青)系」の3つに分けられます。

本校では、これまで緑系の「シャインマスカット」や「ハニービーナス」を収穫していました。

今週21日(月)は、黒系の「高妻」を収穫・選果しました。そして、翌日に房の再確認・包装・校内販売をしました。

【21日(月)他学科選択3年】

【22日(火)課題研究 果樹分会】

昨日、他学科選択の3年生が収穫・調製(摘粒)した房を、果樹分会の3年生が、もう一度確認(黒系は病気が出やすく、病気の粒を見逃さないようにするため)してから包装しました。そして、これらを校内販売しました。

【その他】

前回のハニービーナスや今回の高妻は、まだ房がなっているため白楊祭で販売できるかもしれません。その前に収穫が終わってしまったら…あしからず。

農業経営科3年生畜産分会と草花分会では、農業教育高度化事業を行いました。この事業は先進的な農家を見学をして、生徒の就農意欲を喚起するために行っています。生徒たちは訪問先の農家に熱心に質問をするなど、自分の将来に向き合う有意義な時間となりました。

作物分会では、とちぎの星の販売に向けて、パックご飯の販売を計画しました。

今年はJGAP認証に取り組んで5年目を迎え、今日は精白米とパックご飯にJGAPのロゴシールを貼る作業を行いました。

ロゴシールを貼った商品は10月26日、27日にマロニエプラザで開催される第34回全国産業教育フェア栃木大会で販売をします。皆さんご購入下さい!!

生徒実行委員会のメンバーは、10月26日(土)、27日(日)の2日間行われる第34回全国産業教育フェア栃木大会に向けて、生徒昇降口や校内に産業フェアを盛り上げようと紹介コーナーやポスターを掲示しました。また、農業経営科の生徒は花壇にビオラを植えて準備をしています。白楊高は、全国高校生介護技術コンテスト大会の会場校です。全国から出場する生徒の皆様、白楊高でお会いするのを楽しみにしています。

先月はシャインマスカットの収穫を行いましたが、今月からハニービーナスの収穫が始まりました。

【10月1日(火)果樹専攻生】

【10月7日(月)他学科選択3年生】

10月21日(月)も収穫する予定です。

今週15日(火)の課題研究にて「にっこり」の収穫・選果を行いました。

本校には、にっこりの樹が4本あり、今シーズン初めての収穫ですべての果実を収穫しました。

これらのにっこりは、10月26日(土)・27日(日)に行われる

『第34回 全国産業教育フェア栃木大会 さんフェアとちぎ2024』にて販売します。

【収穫のようす】

【農業教育高度化事業で購入した「非破壊糖度計」で糖度を測定しました(糖度14.3)】

【果実を調製室に運搬して選果を行いました。糖度を測定してみると…】

【糖度は13.4と14.7でした】

【選果したにっこりは、きれいなコンテナに入れて冷蔵庫で貯蔵します】

最終的にコンテナは10ケースできました。

冷蔵庫に入れる前に、コンテナ1つにつき無作為に3個の果実を選択し、糖度を測定しました。

おおよそ14.0~15.0の糖度で推移し、最も低いもので13.0でした。

にっこりの糖度は、一般的に11.0~13.0といわれています。

とても甘くて美味しいにっこりが収穫できました

第19回うつのみや食育フェアが10月6日(日)ライトキューブ宇都宮を会場に実施され、農業経営科、食品科学科、流通経済科の生徒が、食に関するテーマの課題研究の内容をパネルにして展示しました。また、10月26日(土)、27日(日)に行われる第34回全国産業教育フェア栃木大会の開催案内について紹介しました。

農業経営科は、2019年にトマトでJGAP認証を取得し、現在はブドウ、ナシ、トマト、玄米、ネギの計5品目が認証されています。先月にこれらの農産物の更新審査を受けました。

第34回全国産業教育フェア栃木大会ではこれらの農産物の販売実習を通して、学習成果を発表します。

農業経営科3年草花分会の生徒は10月26日、27日に行われる産業教育フェアの会場を飾るプランターの準備を行っています。本日は育苗したビオラの定植作業を行いました。これから水やりや害虫駆除をしながら、大会をきれいに装飾できるように管理をしていきます。

農業経営科では10/26日(土)、27日(日)にマロニエプラザ他で行われる

第34回全国産業教育フェア栃木大会において、本校の野菜の販売をします。現在の生育状況は次の通り

です。当日は多くのお客さまにお届けできるようにしっかりと管理をしていきます。

農業経営科3年生は、地域資源を見直す活動として、今年度も先輩たちが、取り組んでいたエソジマモチの栽培を継承し、横川西小学校の5年生との稲刈り交流や出前授業を行いました。

先週(9/10)から「シャインマスカット」の収穫が始まりました。10日(火)の課題研究で、収穫・調製・梱包作業を行い、11日(水)の総合実習で、不足分の商品を仕上げて校内販売(販売実習)をしました。

【房の軸は長めに切り、やさしくコンテナに入れて丁寧に運びます】

【調製室に運び、摘粒をして一房一房を商品に仕上げていきます】

【包装用の袋に入れて、重さを計って並べていきます。ビニール袋に2房入れて販売です】

今週でシャインマスカットは終わってしまいますが、次の品種にうつります

農業経営科3年果樹専攻4名は、9月4日(水)の「総合実習」にて『次世代デジタル農業教育』の授業を受けました。本授業は、VRゴーグルを使用して、剪定や摘果、人工授粉や収穫などの作業を疑似体験できます。この日は、栃木県農業大学校の先生をお迎えして、授業を実施しました。

【VR体験の前に、まずは剪定についての講義です】

【その後、VRで剪定などについて体験しました】

【とちぎテレビのカメラマンにも体験していただきました】

【インタビューの様子。4人全員がインタビューを受けました】

【まとめ】

果樹は、永年作物のため切ってはいけない枝を切ってしまうなど、大きな作業ミスが収穫量や収入に影響します。これにより、あらかじめVRで剪定や摘果などの見きわめ方を学ぶことで、実際の現場においても落ち着いて作業に取り組むことができます。また、季節や時期を問わず、いつでも室内でできるため予習・復習が、より効果的になると感じました。

ちなみに、この様子は『とちテレNEWS9』で放送されました

その動画が『You Tube』でご覧になれます

当初の予定では8月16日(金)にナシの収穫予定でしたが、台風7号が迫っていたため収穫を見送りました

これにより19日(月)からナシの収穫が始まりました。

8月下旬は「幸水」、そして9月上旬は「豊水」を収穫しました。

昨日で「豊水」が終了しましたので、次の品種は「あきづき」になります

農業経営科草花分会では、宇都宮市と連携した緑化活動を行っています。その様子をご紹介します。

【JR宇都宮駅緑化事業】

8月21日(水)JR宇都宮駅西口ペデストリアンデッキにて、プランターの植栽を行いました。生徒たちは連日の暑さにも負けず、一生懸命に花を植えていました。

【まちなかハンギングバスケット大作戦】

9月7日(土)オリオンスクエアで行われた「まちなかハンギングバスケット大作戦」に、運営ボランティアとして参加しました。

今回は農業経営科の1年生~3年生27名が参加し、一般の参加者や緑化ボランティアの皆さんと一緒にハンギングバスケットの作成や設置、水やりを行いました。真っ赤な球根ベゴニアが目を引く、素敵なハンギングバスケットに仕上がっています。

今後も様々な活動に取り組んでいきます。

今回取り上げた花壇やハンギングバスケットもぜひご覧になってください。

本日、農業経営科3年果樹専攻生が「次世代デジタル農業教育推進事業」を実施しました。

栃木県農業大学校の先生にお越しいただき、VRを活用してせん定や摘果などの栽培管理を学びました。

その様子が、今晩(9月4日)21:00からの『とちテレNEWS9』で放送されます!

是非、ご覧ください。

なお、詳細はホームページにアップしますので、お待ちください。

今月6日(火)は、果樹専攻生4名が出校し、9時頃から果樹調製室の収穫準備を行いました。

【調製室内の動かせる長机やイスなどを外に出します】

【床に散水をして、デッキブラシで磨いたりワイパーで水を押し出したりします】

【最初は、靴を履いていましたが、最終的にはプール掃除みたいになっちゃいました】

【床を乾燥させてから、外に出した長机などを戻して作業完了です】

【予定では8月16日(金)の午前中に「幸水」を収穫予定です。写真手前の黄色の果実と奥の青い果実があります。幸水の収穫の目安は、手前の黄色く色づいた状態になります】

【本日は、野菜専攻生も出校でした。ブロッコリーやキャベツの苗の定植作業をしていました】

本日24日(水)は、農林水産省の職員の皆様をお迎えして『令和5年度 食料・農業・農村白書』の概要について、ご講義をいただきました。

出前授業の実施にあたり、本校生徒への周知だけでなく、県内の農業関係高校にも参加者を募りました。

これにより、白楊高35名(農業経営科、生物工学科、食品科学科、農業工学科、流通経済科)、小山北桜高1名、矢板高2名の計38名の生徒が参加しました。

【食料・農業・農業白書】

【講義の様子】

講義をいただいた後は、ご自身の経歴の紹介になり、学生時代の農業のアルバイトや入省後の出向(九州地方へ)などのお話をいただきました。

また、質疑応答では、生徒からの質問(水田の中干しによる生物への影響・鳥インフルエンザの殺処分の理由など)について、丁寧にご説明をいただきました。

本日は、お忙しい中ありがとうございました。

先週からナシの袋掛けが始まりました。17日(水)と18日(木)は授業にて作業を行い、本日23日(火)は夏休み期間中ですが、果樹専攻生が登校して作業を完了させました

【17日 農業経営科3年 「総合実習」 品種:にっこり】

【18日 農業経営科2年 「果樹」 品種:あきづき】

【18日 他学科選択3年 「選択D果樹」 品種:新高】

【23日 農業経営科3年 夏休み教科出校「課題研究」】

2年生「あきづき」と3年選択D「新高」の袋掛けが終わっていない範囲を、果樹専攻生2名がフォローしました

9:00頃から作業を始め、10:45頃に作業を終えました。

農業系の学科(特に生産分野)は、夏休み・冬休み・春休みの長期休業中に登校して、農産物の栽培管理や畜産物の飼育管理などがあります。果樹専攻生は、夏休みは週1回ペースで登校します。

夏休みは、始まったばかりです。各専攻班(作物・畜産・野菜・果樹・草花)は、体調管理や熱中症に気を付けて栽培管理や調査を行いましょう

生物活用の授業で栽培した2種類のかぼちゃを収穫しました。今年は開花ごろの天候が雨が多かったせいか、あまり多く収穫がありませんでした。今後、このかぼちゃを使って流通経済科の生徒たちが、企業とコラボをして、LRTの形をしたお饅頭を作成します。

農業経営科の3年生はグリーン・ツーリズムの理解を深めるため、栃木県農村振興課の職員を招き、出前授業を実施

しました。参加した生徒の一人は、講義やグループワークをしながら、自分たちがどう地域農業と関わっていけるかなど考える良い機会となったと話してくれました。

今週17日(火)に課題研究の2・3時限目を利用して、キャリア形成推進事業を実施しました。

河内農業振興事務所の職員(果樹担当)をお招きし、あきづきの夏季誘引についてご指導をいただきました。

本校の果樹園は、幸水や豊水、にっこりなどが41本あり、そのうち10本は「あきづき」です。

あきづきは、品質や食味は良好で2001年に品種登録された、やや晩生の赤ナシです。

おいしいナシですが、新梢に花芽がつきにくいという特徴があり、7月初旬頃に誘引することによって花芽の数を増やせます。

【まずは自己紹介。講師の先生は本校のOBでした】

【講義の前半は、本県の農業の現状や推移について。後半は、あきづきの特徴について説明していただきました】

【誘引する新梢の見きわめ方について(止め葉)】

【新梢に麻ひもを結わえて…】

【45°にして棚に固定します】

このようにご指導いただきました。実際に新梢の誘引に取り掛かろうしたところ…

麻ひもの縛り方でわからないことがあり、誘引よりも縛り方のご指導をいただくことになりました。

そして、時間になってしまったため、誘引は行えませんでした。

次週から学校は夏休みになりますが、果樹園の栽培管理でたびたび登校しますので、その時に夏季誘引を実施します。

本日は、お忙しい中ありがとうございました。

今年度、農業経営科の3年、地域資源活用の授業で栽培しているエソジマモチの現在の生育状況です。先日草取りをしました。生育が不揃いになった箇所が課題となりました。

ブドウの袋掛けを終え、次は副房(ふくぼう)を切る作業に取りかかりました。

果実(房)がつく枝を「結果枝(けっかし)」と言いますが、その枝に、商品にならない(袋掛けをしなかった)房が、まだついています。

本日は、副房を切り落とし、商品にする房の品質を高めるための管理作業をしました。

【7/11 他学科選択D3年】

※2年生の体育着(グリーン)を着ている生徒がいます。

本人に話を聞くと「昨日、体育があって洗濯をしたら乾かなかったので、これは弟のジャージです」とのこと。

農業の授業では、洗濯した実習着が乾かない…どうしようということがあります。

梅雨時の農業の授業あるあるです

私が担任をしていた時、夏の保護者面談で「先生、実習服をもう一着買いたいんですけど…」と、保護者からお話をいただくことが、たびたびあったな。と、思い出しました。

・

・

・

副房を切る作業は、もう少し続きます!

今週は、2年生がインターンシップを行っており(農業工学科の生徒を除く)、果樹園の栽培管理は3年生がメインです。このような中、ブドウの袋掛けが始まりました

袋掛けは、雨滴伝染性の果実病害の軽減・農薬散布による果実汚染の回避・害虫防除・裂果防止・鳥害防止・日焼け防止・外観品質の向上の目的があります。

【7/8 他学科選択D3年 品種:ハニービーナス】

【7/9 農業経営科3年果樹専攻 品種:シャインマスカット】

※農経科2年生。本日は、インターンシップ先が定休日のため学校で実習です。

ネットを下ろし、地際にあるワイヤーに麻ひもで固定しました。

※3年生の袋掛け作業は終盤。2年生も作業終盤(ブドウ園をぐるっと一周してネットを固定)。

※ブドウの袋掛けは、翌日7/10の農経科3年総合実習の授業で完了しました

色づいてきたブドウは、こんな感じ。

先週の6/14(金)に農業クラブ県大会が開催、そして無事に終えることができました。

やっと、ひと息つくことができ、穏やかな学校生活が戻ってきました

そこで、昨日の「課題研究」と今日の「総合実習」で、ブドウの摘粒作業を終わらせました。

【農業経営科3年】

◦シャインマスカットは、他の品種に比べて房数が少ないため果樹専攻生が行いました。

◦本日、作業が完了。撤収

◦あきづき(ナシ)の誘引する枝の長さを測定しました。

◦ナシの本摘果も完了し、現在の大きさはピンポン玉くらいです(幸水・豊水)。

◦こちらはラ・フランスです。

さて、来週から1学期期末テストが始まります。

ブドウの整房・ジベレリン処理・摘粒を忘れかけている人は、HPを確認して実習内容を思い出してね

こんにちは!

野菜分会です(^_^)

前回の投稿に引き続き、

先週の【タマネギの収穫・調整】を実施した様子をお伝えします!

今回収穫したタマネギは、9月に播種し、11月に圃場に定植しました!

寒い冬を無事に乗り越えてくれてくれました(*^^*)

収穫しているときの様子がコチラです!

収穫したタマネギは運搬車にのせました☆

こんなにたくさんのタマネギを収穫することができました!

全てのタマネギを収穫し、次は【調整】をしました!

販売するために、根と葉をカットします!

調整が終わり、

最後にタマネギを〝大・中・小〟のサイズに分け、5kgずつネットに入れて干します!

⇩このような状態です!

今回、200㎏のタマネギを収穫することができました!

このタマネギは近隣の小中学校の給食に使用していただきます(^_^)

この日も暑い中でしたが、楽しく頑張ることができました!

収穫はとても楽しいです☆

次回の記事もお楽しみに☆

こんにちは!

野菜分会です(*^^*)

先週、定植されたピーマンの【誘引】を実施しました!

誘引とは、

植物の茎やつるを支柱に結び付けて、茎などの伸びる方向や草姿のバランスを整えることです☆

実習様子がコチラ!

まず、ピーマンの苗から10cm程離したところに支柱を立てます!

支柱は真っ直ぐに立てられるように・・・

そして麻ヒモで誘引していきます!

下写真のように、ヒモを【8の字】にしながら、ピーマンの茎と支柱を結びます!

これにて誘引は終わりです!

ピーマン苗がもう少し大きくなった段階で、

〝フラワーネット〟を使用し、誘引方法を変えます!

夏の収穫がとても楽しみです(^_^)

みなさんも、機会があれば野菜を育ててみてください♪

次回の記事もお楽しみに!!

先週(6/6)からブドウの摘粒も始まりました。

摘粒は、肥大しなかった果実や隙間にある果実(肥大すると割れてしまうため)を切り落とす作業です。

商品としてのブドウをイメージし、全体のバランスを見ながら数を25~30粒にします。

【6/6 農業経営科2年】

ナシの本摘果の後、ブドウの作業を行いました。作業について説明を受けています。

◦穂軸から約1mmの位置で切り、果実が肥大しても傷がつかないようにします。

◦実習の様子

【6/10 他学科選択D3年】

◦農経科2年生と同様に、果樹担当の教員から説明を受けています。

◦穂軸から、どの位置(約1mm)で切るかを全員が確認します。

◦農業工学科の生徒

◦流通経済科の生徒(体操着)

◦摘粒後の房は、わかるようにするため白いテープをつけました

先週(6/6)から、ナシの本摘果が始まりました。

摘果は、予備摘果と本摘果の2回行うことを以前、紹介しました。

枝の先端の果実から、約20cm間隔で果実がついている状態にします。

今回は、ハサミ一丁の間隔を基準にして、余計な果実を切り落とします。

【農業経営科2年生】

◦果樹担当の先生が、枝にハサミを当てて「残す果実」「摘果する果実」の見きわめを説明しています。

◦一人では判断しにくいこともあるため、ペアを組んで確認しながら摘果をしました。

◦実習の様子

◦果樹の実習が大好きみたいです

昨日と本日に、農業経営科の授業風景(本校)の撮影で業者の方が入りました。

卒業アルバム作成の裏側をご覧ください。

【草花専攻】

【果樹専攻】

【野菜専攻】

タイミングが合わず撮影に行けませんでした…悪しからず。

【作物専攻・畜産専攻】

私は本校勤務のため高根沢農場まで行けません…悪しからず。

今週は、ブドウのジベレリン処理(通称:ジベ処理)を行いました。

ジベレリンという植物ホルモンを使用し、ブドウの房を計2回、液に浸します。

ジベ処理の1回目は種子ができないようにし、2回目は果粒を肥大させるはたらきがあります。

品種によって、実施するタイミングや溶液の濃度は異なり、今週は1回目のジベ処理です

【5/27他学科選択D3年生】

◦粒状のジベレリンを溶かした水溶液です。

◦無色透明のため食紅を加えます。

◦専用のカップを使用して、房を浸漬します。

【5/29農業経営科3年果樹専攻】

◦浸漬した房は、うっすら赤く色づきます。

◦農業クラブ県大会が6/14(金)に開催予定のため、それに向けた準備もしています。

先週(5/16)からブドウの管理作業が始まりました。

ブドウの「穂(すい)」が成長して大きくなり、数も多いです。

食用の部分に、養分をいきわたらせるためと形を整えるために「整房(せいぼう)」という作業をしました。

◦整房前のブドウの穂

◦整房後のブドウの穂(先端だけつぶつぶを残しています)

◦5月16日の農業経営科2年生

◦今週(5月23日)の他学科選択3年生

【余談】

4月22日のシャインマスカット(本葉が展開し、新梢が伸びてきました)

4月30日のシャインマスカット

5月8日のシャインマスカット(穂が出ています)

昨日(5/15)は、3年生の総合実習の授業で、梨園にネットを張りました。

このネットは、降雹による被害や園内への害鳥など侵入を防ぐ目的があります。

◦紐をたぐり寄せる男子生徒とネットの両端をずらしていく女子生徒たち。

◦地際までネットを張ったら紐を引っ張って仮留めします。

◦そして反対側へ。青空がネット空に変わっていきます。

◦初夏の日差し次にネットを開ける時は、秋の日差し…かな?

◦ネットを開ける時に使用する紐をまとめます。

◦そして完成です

農業経営科3年の生徒は、実習で生産したJGAPトマトを販売しました。さらに、オリオンスクエアにおいて、昨年果樹分会の生徒が研究した梨の課題研究の内容などを発表しました。

こんにちは!

野菜分会です(*^^*)

先週の実習では、

トマトの収穫とネギの除草・土寄せを実施しました!

ゴールデンウィーク明けで、トマトがたくさん赤くなっていました!

1時間かけて収穫しました(^^;)

学校で生産している野菜は校内販売だけではなく、学校給食への出荷もしています!

今回泉が丘小学校さんが、白楊高校で生産したトマトをどのように利用しているか

写真を提供して下さったのでご紹介します☆

小学校の方々に美味しく召し上がっていただけて、とても嬉しいです!

次はネギの除草と土寄せです!

除草➡雑草を取り除くこと。

除草をすることで、虫がくるのを防いだり、生産物が大きく育ってくれます!

土寄せ➡土をネギによせること。

土寄せをすることで、ネギの白い部分が長くなります!

最近寒暖差が激しく体調が不安定になりやすくなっているので、気を付けながら頑張ります

農業経営科3年9名の生徒たちが種まきをしたエソジマモチが、発芽をしました。先輩たちは、鳥害を受けた経験があり、先生から、ネットをかけて対策をするようにアドバイスを受けたおかげで、現在、順調に生育をしています。今後は調査区の生育や収量などを調査していきます。

農業経営科3年生の選択教科「生物活用」でかぼちゃ栽培を開始しました。そこで、流通経済科の仲間と学科連携を開始し、新しい商品開発を始めていきたいと思います。

農業経営科3年、選択Dを学ぶ9名の生徒は、今年度新たに始まった地域資源活用の授業で、宇都宮市民遺産に認定されたエソジマモチの種まきを行いました。選択した生徒は、この幻の陸稲の栽培を通して、1年間地域の資源を発掘し、地域の理解を深めたいと抱負を述べていました。

前回(4/15)の記事は「摘花」についてでしたが、今回は「摘果」です

ミツバチなどのはたらきによって、授粉・受精した花が結実して「食用になる部分」が膨らみはじめました。

ナシの花芽は、一か所につき6~9つの花をつけます。

余計な養分を消費しないようにするため、1つにします。

今週(4/22~4/25)から本格的に摘果作業が始まりました。

〇農業経営科2年生の実習風景

〇他学科選択3年生の実習風景

〇摘果前の花芽

〇摘果後の花芽

かなり、すっきりしました

現在、取り組んでいる摘果は1回目(予備摘果)で、最終的に商品にするための摘果(本摘果)がもう1回あります。

GW明けには、予備摘果を終わらせる計画で実習を行っています。

こんにちは!

野菜分会です(*^^*)

PTA総会で保護者の方々に向けて、

私たち野菜分会で収穫したトマトとイチゴを販売しました!

自分たちで収穫・パック詰めしたトマトとイチゴです✨

呼び込みをし、多くの方々に購入して頂きました(^_^)

〝大行列〟となり、スムーズに販売活動ができるようメンバーで協力しながら実施しました!

トマト160袋、イチゴ40パックを販売することができました(^_^)

ありがとうございました!

販売活動を初めて行い、

自分たちが生産したものを多くの方々に購入して頂きとても嬉しかったです☆

栽培管理では、〝大変だな〟と思うこともありますが、

販売活動に携わり、〝栽培していてよかった〟〝よりよい農産物を生産したい〟と思いました☆

とてもいい経験となりました(^_^)

引き続き、頑張っていきます!

こんにちは!

農業経営科2年生です!

今回は2回目の野菜の実習でした!

(1回目はトウモロコシ・ニンジンの播種、ジャガイモの植え付けを実施しました!)

今回の実施内容は【ニンジンの除草】【野菜苗の鉢広げ】【ネギの除草】を実施しました(*^^*)

ニンジンはまだ発芽したばかりでとても小さく、

雑草なのかニンジンなのか判断しずらく、とても苦戦しました(^^;)

土の養分がニンジンにいくようにと思いながら、皆で協力し、実施しました!

野菜苗の鉢広げでは、ポット苗を等間隔に広げました!

苗同士がぶつかることがないよう意識して実施しました(^_^)

ストレスなく、すくすく育ってほしいです☆

ネギの土寄せでは、

ネギの成長点に土がかからないように注意しながら実施しました☆

これから、農産物が成長していくのがとても楽しみです(*^^*)

美味しい農産物ができるよう、実習頑張ります!!!

次回もお楽しみに☆