文字

背景

行間

日誌

2019年12月の記事一覧

究めていく方向 ~高1 総合的な探究の時間Ⅳ グループ別発表会~

「総合的な探究の時間」は、今年度の高校1年生から始まった新しい学習の時間です。本校の総合的な探究の時間は、SDGsをテーマとした個人研究を中核としています。

そのグループ別発表会が、24日の7限目にありました。自分の興味のありかと、その進むべき方向性を、お互いに懸命に伝えようとしていました。

そのグループ別発表会が、24日の7限目にありました。自分の興味のありかと、その進むべき方向性を、お互いに懸命に伝えようとしていました。

静かな静かなビブリオバトル ~高1国語~

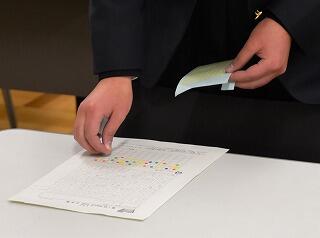

高1の国語の授業で、「BibIi王」決定戦が行われました。

2クラス合同の授業に組み直し、生徒80人がお互いの書いてきた「本の紹介文」を評価し合う学習です。ただ、通常のような、グループ内のビブリオバトルの勝者がクラス全体の前で競うといった、賑やかなものではありませんでした。2クラスの生たち全員の紹介文が並べられた机の間を、静かに移動しながら、紹介されている本を読みたくなったものに「いいね!」シールを張っていく、というものです。

その静かな空間に、音声言語はありません。生徒たちの紡ぎ出した上質の言葉たちが静かに交流していました。

レビューや帯に相当する紹介文は「実用文」です。今回の授業は、魅力的な実用文を「書く」学習指導と読書指導とを融合させたものと言えるでしょう。

しかも、課題の対象となる本は、生徒たちがいつも読んでいるような「小説」や「物語」ではありあません。新書などの評論や学術書が対象です。こうした学びがやがて、自分の興味・関心や進路に応じた読書習慣を作り、深くて広い学びに発展していくでしょう。

こうした意図こそ、国語学習の枠を超えて、各教科の学びや「総合的な探究の時間」、さらには進路学習にもつながるカリキュラム・マネッジメントなのです。

授業の実際

打ち出づる調べ ~県アンサンブルコンテスト~

宇東高吹奏楽部の打楽器四重奏団が、県央地区の代表として、芳賀町民会館で開催された県のアンサンブルコンテストに臨みました。曲目は、フレック作曲の「メトリック リップス」です。

結果は銅賞でしたが、4人の演奏者の打ち出す音のハーモニーは、県央地区の代表に相応しい演奏だったと思います。その音からはそれだけの練習の厚みが感じられました。

結果は銅賞でしたが、4人の演奏者の打ち出す音のハーモニーは、県央地区の代表に相応しい演奏だったと思います。その音からはそれだけの練習の厚みが感じられました。

それぞれの感性を ~栃木県高等学校美術展・デザイン展~

13日~16日の4日間にわたり、栃木県総合文化センターを会場として、栃木県高校美術展・高校デザイン展が開催されました。本校からも、絵画4作品、彫工1作品、デザイン4作品の参加がありました。

残念ながら入賞はかないませんでしたが、それぞれの感性や思いを形にしようとしてきた軌跡が感じ取れる作品ばかりでした。

(手前の少女の彫塑は本校生の作品)

残念ながら入賞はかないませんでしたが、それぞれの感性や思いを形にしようとしてきた軌跡が感じ取れる作品ばかりでした。

(手前の少女の彫塑は本校生の作品)

学びの杜にて ~高校理科部ボランティア~

14日〔土)に栃木県総合教育センターにて、「学びの杜の冬休み」が開催されました。本校の高校理科部の生徒が、ボランティアとして、指導主事の先生方の実験助手を務めました。宇都宮大学との連携講座などを通して手練れた液体窒素を使った実験です。小学生たちが不思議な化学の世界を体験するための力になれたと思います。