文字

背景

行間

SSH日誌

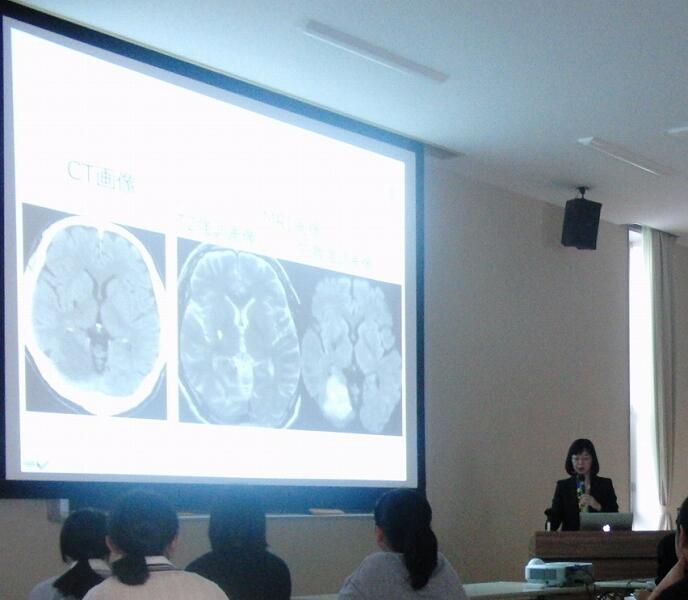

【SSH】出前授業Ⅲ

出前授業Ⅲ(医学)

平成29年11月1日(水)

本校 明鏡寮ホール

全学年希望者

(1)講師 「先輩が語る女医のJOY ~2017~」 |

|

すべての項目で良好なアンケート結果となっている。

タイトルや講師の経歴から医学関係の講座であることがわかりやすいので、興味や目的意識の高い生徒が集まったからとも言えるが、講師の先生がご自分の具体的な経験をもとに具体的にお話いただいたためと思われる。

【生徒の感想】

・「生活の基盤がある事で人生における選択の幅が広がる」という言葉がとても印象に残っています。将来、やりたいことをやれるようにするためには、手に職をつけたいと思いました。また、私は小さなことで悩んだり、くよくよしたりしてしまうことが多いですが、先生の「できない理由を言うより、前向きに考えるようにしたほうがいい」という言葉を聞いて、考えを変えてみようと思いました。これから壁にぶつかってしまったときに、今日の講座を思い出します。

・社会に出てからも女性ならではの力を活かして、細かいところを丁寧に改善していくことを、諦めずに続けていくことが、大きな成功への道になるのだと学びました。女性として職を持つことは、大きな強みになるし、男性と女性とがお互いの良さを理解し、協力しあえる社会を作って行けたら、よりよい日本になると感じました。先生のおかげで、自分の可能性を信じることの大切さを学ぶことができたし、すばらしい先輩がいることを知って良かったと思いました。

・周りの人の意識を変えるために、目に見える環境から変えていくというお話がとても印象的でした。これを自分にも当てはめて、モチベーションを高く保ちたいと思いました。また、世界を目指していく姿勢もすばらしいと思いました。自分もそうならなくては…と思いました。

【SSH】1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成29年10月20日(金)

本校 第一体育館

1年生 及び 希望保護者

(1)講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |

|

例年通り良好な回答状況結果であった。ご自分の研究のお話からはじまり、今の職にいたるまでの経緯を具体的にお話いただいた。自家不和合性についてや身近な植物の不思議を考えたり、講義を聴いての感想などを書き込めるワークシートもご用意いただいた。

【生徒の感想】

・遺伝学の分野は前から興味がありましたが、今回のお話を聞いてさらに興味がわきました。

知らなかったことを沢山学べました。

・自称文系人間として生きてきた私には、今回のお話はきっと難しく正直興味がわくことはないだろうと思っていたのですが、お話を聞いているうちに、だんだん引きこまれていきました。

まだ、明確に進路の方向性が決まったわけではありませんが、これからの選択の上で、今日のお話を役に立てていきたいと思います。

・今まで疑問に思っていなかったことでも、言われてみると不思議だと思うことが、けっこうありました。何気ないことでも少し考えたりすると不思議なことが見えてくるのかなと思いました。色んなことに注意を払って考えていくようにしたいです。

・規則にも理由がある。今まで私は規則を疑問に感じず、何も考えずに守っていた。研究をするにあたってはグレーゾーンやチャレンジする精神が必要だと知ったので何事も疑問を常に抱いていこうと思った。

・「大学に入ったら何かが待っているわけではない」という言葉が胸に刺さりました。自分で何をすべきかを考え、行動していかなければいけないと痛感しました。

出前講座Ⅱ

出前講座Ⅱ

平成29年9月27日(水)

本校 物理講義室、化学実験室、明鏡寮ホール

希望者

【生徒の感想】 (機械工学)講師の方の大学受験のお話や大学生活、今の仕事に就くまでの経緯も伺うことができて、とても参考になりました。物を作り、それを人に使ってもらうまでには、様々な分野の人が協力が必要なのだと再認識しました。 (材料工学)材料工学という言葉を今日初めて知りました。「材料」は物のすべての基本なので、いろんな分野に関わることができることに魅力を感じました。また、今回の授業で研究とは何かを学べた気がします。 (材料工学)今まで工学部というと、ロボットなどのイメージしかなかったので、「材料」という分野を知ることができた。体に金属を入れるということが最初は分からなかったけれど、骨とくっつく金属があることが分かり、面白いとおもいました。 (医学)脳卒中や心筋梗塞は肥満などその人の体質だけが影響しているものだと思っていましたが、時間や曜日、気温などの要因が影響していることを初めて知りました。 (医学)これからの人生の中で本当に大切なものを知ることができました。「自分にしかできない」と情熱を持って取り組めることを見つけて、限りある命を有意義に使っていきたいと強く感じる授業でした。 |

|||||||||||||||||||||||

理系卒業生のキャリアプランについての講演

理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

平成28年9月13日(水)

本校 明鏡寮ホール

希望者41名

【目的】 今の研究等の活動を、将来のキャリアとつなぐことを考えさせる。 第1部 全体会(卒業生によるプレゼンテーション) (内容) 大学・職場の紹介 研究内容等の紹介 高校から現在までの経緯 高校生へのメッセージ 第2部 座談会(個別討論会) (内容) 質疑応答 ディスカッション 【参加卒業生10名】 |

|

1年生で文理選択に迷っている生徒もかなり参加していたようである。

説明した卒業生は、SSクラスの出身なのでパワーポイント等を使ってプレゼンすることには長けており、一人3分間という短い時間設定だったが、それぞれ興味深い話をしてくれた。

そのお陰もあり、内容を理解して興味関心が向上し、進路の参考になった生徒が多かったようである。

以下は、在校生の記述である。

【生徒の感想】

・私はまだ大学で学びたいことが決まっておらず、またそれ以前に大学で学ぶというイメージができていなかった。

今回の座談会でいろいろな先輩の話を聞くことで、すこしイメージできたと思う。

・自分が考えてもいなかった大学や分野の研究の話のことを知ることができ、とても有意義だった。

自分の興味だけにとらわれず、今はこのような機会に沢山参加してみるのが良いと思った。

・一口に理系といっても、さまざまな研究分野があると実感した。

自分の進路を決める場合には、希望以外の分野についても良く調べてから決めようと思った。

・先輩方がSSクラスで学んだことの良さを話してくれたので、とても参考になった。

SSクラスの選択も検討してみようと思った。

【SSH】大学実験講座

大学実験講座

平成29年8月24日(木)

宇都宮大学教育学部

1・2年生希望者

【生徒の感想】 ・分光器やビーズを作った実験はいつもみている光が異なる色に見えてとても面白かった。(物理) ・今まで物理で学んだ波は音波だけであったが、光も電磁波であり、同じ波なので関係があることがわかった。(物理) ・冷やすと体積が小さくなることはどの物質にも共通していたが、酸素は色が変化したりゴムが伸びなくなったりという違いがあった。(化学) ・様々なものをマイナスの温度まで下げると、普段の生活ではみることができない液体の二酸化炭素や酸素をみることができて貴重な体験になった。(化学) ・タンパク質の大きさや形によって種類を区別できる電気泳動の原理が良く分かった。(生物) ・生物は幼生と成体で酵素の種類が異なることに驚いた。生物の分野は新しい発見がたくさんあって、世界初の研究も沢山あるとあらためて感じた。(生物) |

|||||||||||||||||||||||