文字

背景

行間

SSH日誌

【SSH】SSH指定女子高校研究交流会

SSH指定女子高校研究交流会

平成29年8月21日(月)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |       |

参加した生徒の自由記述は、以下の通り。コンテンツ別実習、交流会とも良好な回答状況だった。

【生徒の感想】

・実習の内容は自分の課題研究のテーマとは別のものだったが、とても興味深いものだった。こんな研究もあるのだと視野が広がった。

交流会では、宇女高とは違ったやり方で研究を進めていることがわかり、とても参考になった。

・実習も交流会も想像の何倍も楽しかった。実習ではらせん構造について扱い、それを数式で表すのはとても難しいものだった。

今までに習った数学をもとに今研究で学んでいる行列も使ったが、理解するのは難しかった。

実習でプロジェクタを分解して実験につかうものを取り出したが、構造をよく理解してから分解するととても簡単だった。

実習を通して自分で課題を見つけていく能力が身についたと思う。

・閉会行事のときにお話が印象的だった。自分が驚くような現象に出会ったとき、その現象がどうして起こるのかを考え、そして調べるには「勇気」を持つことが大切だというお話だった。

研究を進める上で「勇気」という意識は全くなかったが、どういう意味なのかよく考えていきたい。

【SSH】ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成29年8月4日(金) 13:00~17:45

獨協医科大学病院

2年生希望者

|    |

・実際に医学部で行われる実習を体験できて、とても参考になった。

・電子顕微鏡の試料作製コーナーに心が躍りました。

・ウイルスの分類方法などをもっとよく知りたいと思うようになりました。

・インフルエンザの判定実験では、自分で実際に判定することができ、しくみも理解できたので、とても勉強になった。

・今、自分が学んでいる生物学の知識が、実際にこのような形で応用され使われていることが分かった。

・今までは医療系というと現場での職業や臨床医などのイメージが強かったが、研究者になる道もあると分かり良かった。

・来年も後輩に混ざって、ぜひ参加したいと思った。

参加者全員が充実した2日間を過ごし、ウイルス学への興味関心が高まった。

進路研究においても高い効果があった。

【SSH】夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成29年7月27日(木)、28日(金)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

【研修実施後の生徒アンケートの結果】

・「内容が理解できたか」との問いに対しては、「どちらかといえばそうである」が最も多く62.0%であった。

物理の授業で、まだ学習していない原子核や素粒子に関する内容で難しい部分もあったが、実際の装置など見ながら説明を聞くことで理解できたのではないかと考えられる。

・「興味・関心が向上したか」との問いに対しては、「そうである」と回答した生徒が最も多く81.0%であり、生徒の知的好奇心を大いに刺激する内容であったと考えられる。

・「進路の参考になったか」との問いに対しては、「そうである」の62.0%と、「どちらかといえばそうである」の38.0%を合わせると100%であり、多くの生徒が進路選択の参考になったと回答している。

・「参加してよかったか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く86.0%で、ほとんどの生徒にとって満足度の高い研修であったと考えられる。

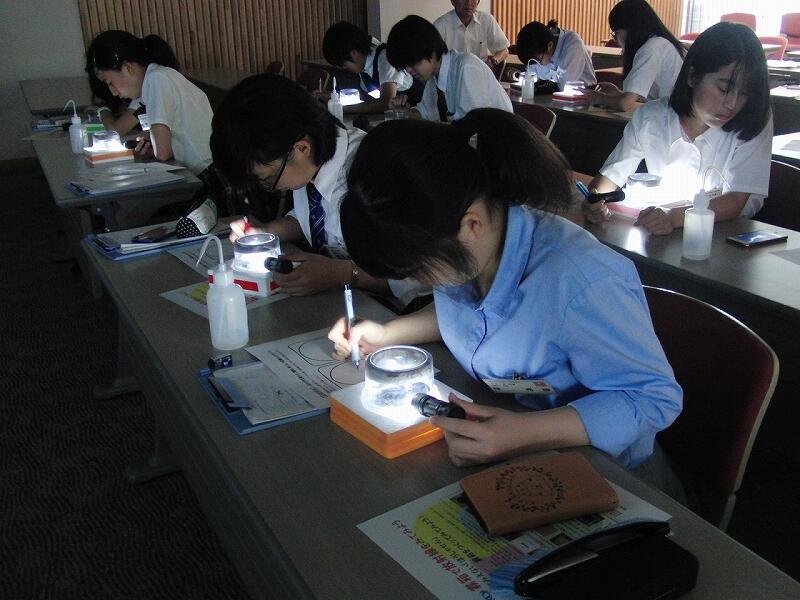

【SSH】夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成29年7月26日(水)、27日(木)、28日(金)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

【生徒の感想】

・海には陸とは比較にならないほど多くの種類の生物がいたことを知った。今後、磯の生物の観察会があったら参加したい。

・栃木県ではなじみの薄い海洋生物について、実際に採集し観察する機会を得たことが良かった。

・船に乗ってプランクトンの採集をしたことが嬉しかった。ただ海水を集めただけであれほどのプランクトンが採集できることを知り驚いた。

・ウミホタルの採集と観察はとても新鮮で光も鮮やかで感激した。

・海藻や貝などの同定は難しく、一目見ただけで識別できる研究者の方々はすごいと思った。

・ウニの発生の観察では、だんだんと育っていくウニが面白く可愛いと感じられた。

・卵が精子と受精して受精卵になるまでの過程が1分程で、自分が思っていたよりも非常に短く驚いた。

・偏光板を使うことで、ウニの骨格が鮮やかに浮き上がってきて、透明で分かりにくかったウニの構造がしっかり分かった。

・SSHに入って、この研修に参加できて、本当に良かった。

・図表に載っていることはほんの一部だと思った。

以上、アンケート結果より、生徒の海洋への興味関心は非常に高まった。

【SSH】宇女高SSH通信2017V0l.2を掲載しました

【SSH】宇女高SSH通信2017V0l.1を掲載しました。

【SSH】出前講座Ⅰ

出前授業Ⅰ

1年生・2年生希望者

| |||||

准教授 矢島 知子 氏 | |||||

【生物学】 「味と香りの話」 准教授 近藤 るみ 氏 | |||||

アンケートの応答状況はどの項目とも良好であった。 講師の先生方が1年生の学習状況に合わせて講話の内容をわかりやすくお話しいただいたためと思われる。 ご自分のキャリヤについてもお話いただき、生徒が進路についても考えるきっかけを与えていただいた。 【生徒の感想】 ・味覚の実験で苦みについて個人でこんなに差が出るものなのかと驚きました。。 ・理系にはもともと興味がありましたが、理系の中でも生物の勉強が楽しそうだなと思いました。 ・香りがないと味がよくわからなくなるというのが面白かったです。 ・自分はとても保守的で自分のそういう部分が嫌いですが、今回の講演を聴いて失敗を恐れずに革新的に生きていきたいと感じました。 ・習ったことがない化学は難しかったですが、面白かったです。フッ素が私たちの生活において極めて重要だということがわかった。 ・最初にフッ素と言われてもピンとこなかったのですが、実は身の回りのものに沢山使われていて、使い方によって一長一短な部分があり、化学の勉強をすることの大切さを改めて感じた。 | |||||

【SSH】感動する数学!講演会

感動する数学!講演会

平成29年5月27日(土)

本校 第一体育館

1年生 及び 2年1組(SSクラス)、希望者

(1) 講師 「わくわく数の世界の大冒険」 |     |

・自分で何かを発見しようとすることが大切だと感じた。

興味をもったことはとことん取り組むことが、自分の将来の可能性を広げる第一歩になると感じた。

・数学には面白い法則や公式がたくさんあって、もっと色々調べたいと思いました。

・今まで苦手意識が強かった数学が、今日の講演を通して数学は面白いんだなと感じることができました。

・桜井先生の数学を「学ぶ」姿勢に感銘を受けました。

・世界中の色々なものすべてが数学につなげられるという考えが新鮮でした。

・math maticsは数学ではなくギリシャ語で「人が学ぶべきこと」ときいて驚いた。

・人間が地図を作り時を刻むために数学が生まれたということは、説得力があって感動しました。

【SSH】新SSクラス春季宿泊研修

新SSクラス 春季宿泊研修

平成29年3月28日(火)、29日(水)

1日目:海洋研究開発機構本部

新2年生SSクラス

(1) 日程・実施内容 |     |

講演会・研修ともに参加して良かったと答えた生徒が多く、満足できる研修であったと考えられる。

講演会の内容に関しては、1年生には難しい部分もあったため、理解するのが難しい部分もあったと思われるが、質問等も活発であり満足度は高かった。

地学の授業を実施していないこともあり、地学分野について学習する良い機会であり、女性研究者としての働き方について具体的に考えるきっかけを与えることができた。

科学研究ガイダンスを通してSSHクラスの活動とはどういうものか、また年間の活動日程や内容について具体的なイメージを掴む事ができたようである。

【生徒の感想】

・物事に対するメリットとデメリットを考えることの大切さ、環境への配慮、世の中での様々な人の立ち位置などを改めて学びました。

・1つのテーマに対して様々なアプローチで研究する人がいたり、逆に同じ方法で調査している人たちも異なる目的を持っていることを知り、テーマ設定の難しさと重要さを感じた。

・研究しながら女性として家事や子育てをする人の声を聞けてよかった。

【SSH】生徒研究発表会

平成28年度 SSH生徒研究発表会

平成29年3月16日(木) 9:30~15:00

栃木県教育会館 大ホール

発表者:SSクラス42名

|       |

【参加者の感想】

・研究が一つ一つ丁寧で、熱が伝わってきました。

自分も課題研究をやっていますが、「私も頑張らねば」と思いました。発表の態度も堂々としていて、これはすごいと思いました。

とても参考になりました。ありがとうございました。(他校生徒)

・うまく結果が出なかった研究もありましたが、結果を出すことよりも、探究のプロセスが大切ですので、いろんな意味で勉強になったことと思います。

探究のプロセスという観点で見ると、問題を見いだす力や条件制御などにまだ課題が見られる研究もありました。今後の研究に期待します。(大学関係者)

・生徒の研究レベルが大変高く、このような研究テーマ、方法等を指導するご苦労は大変だと思います。

先生方の努力の結晶だと思います。大学と高校の関係をもっと密にする必要があることを、貴校の発表を見て痛感しました。(他校教員)

・これから社会に出て行く子供達にとって、とても貴重な体験をさせていただき感謝しています。(保護者)