文字

背景

行間

SSH日誌

【SSH】ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成28年8月5日(金) 13:00~17:45

獨協医科大学病院

2年生希望者

|    |

・将来的になりたいものに近いことを体験することができ、感動した。

・2日間とても充実していてとにかく楽しかった。前より生物が好きになった。

・将来就きたい仕事のことが少し分かった。将来につながった。

・高校にはない機械(電子顕微鏡等)にたくさん触れることができた。実験方法も高校より精度が高い方法を体験できた。

・指導して下さった先生が皆丁寧に説明して下さったので、分かりやすく楽しくできた。

【SSH】第6回 高校生バイオサミット in 鶴岡(山形)

第6回高校生バイオサミット

平成28年7月31日(日)~8月2日(火)

鶴岡メタボロームキャンパス(山形)

3年生SSクラス 4名

|     |

成果発表部門 決勝出場 優秀賞 「イチゴは多数決を理解するのか」

成果発表部門 決勝出場 「ミジンコを用いた毒性試験」

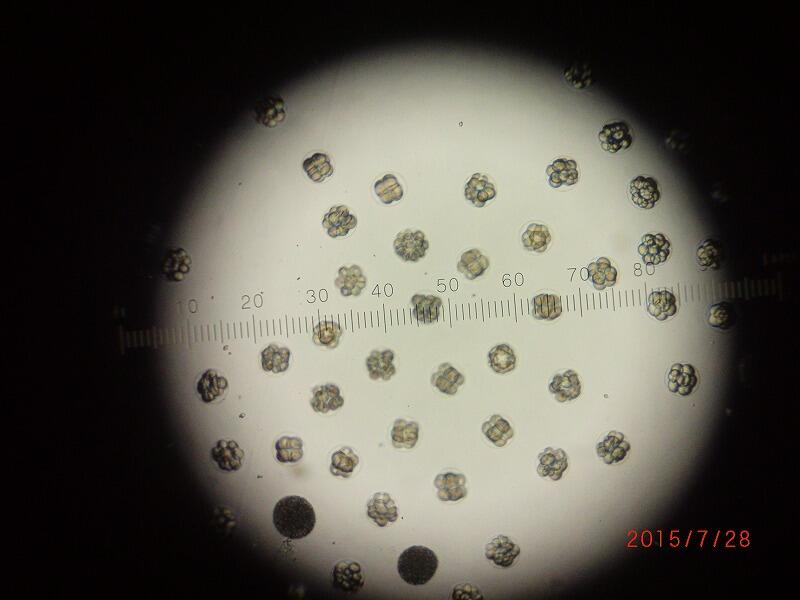

【SSH】夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成28年7月27日(水)、28日(木)、29日(金)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

【生徒の感想】

・全ての実習が興味深く本当に充実した楽しい3日間だった。SSクラスに入って本当に良かったと思った。

・なかなかではできない貴重な実習、体験ができ、普段見ることのできない動物を見られてとても良かった。

・資料集でしか見たことのないウニの受精、発生の過程が分かり、感動した。

・船でプランクトンや海の底にいる生物を採集したのがとても楽しかった。船は気持ちが良かった。

・潮の引きが少なく磯採集が少ししかできなかったが、それでも自分でヤドカリを採集したりして楽しかった。

・夜の海でウミホタルがたくさん採集できて良かった。ウミホタルがとても美しかった。

・海藻の種類を学んでからびクロマトグラフィーで確認実験をしたことにより、種類の違いがよく分かった。

・皆と協力して実習を行うことでクラスの皆と更に仲良くなれて良かった。

【SSH】夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成28年7月28日(木)、29日(金)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

【研修実施後の生徒アンケートの結果】

・「内容が理解できたか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く60.0%であった。

物理の授業で、まだ学習していない原子核や素粒子に関する内容が主であったが、説明が分かり易く実際の装置など見ることができたため、理解しやすかったためと考えられる。

・「興味・関心が向上したか」との問いに対しては、「そうである」と回答した生徒が最も多く80.0%であり、生徒の知的好奇心を大いに刺激する内容であったと考えられる。

・「進路の参考になったか」との問いに対しては、「そうである」の65.0%と、「どちらかといえばそうである」の35.0%を合わせると100%であり、多くの生徒が進路選択の参考になったと回答している。

・「参加してよかったか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く95.0%で、ほとんどの生徒にとって満足度の高い研修であったと考えられる。

宇女高SSH通信2016V0l.3を掲載しました。

出前授業

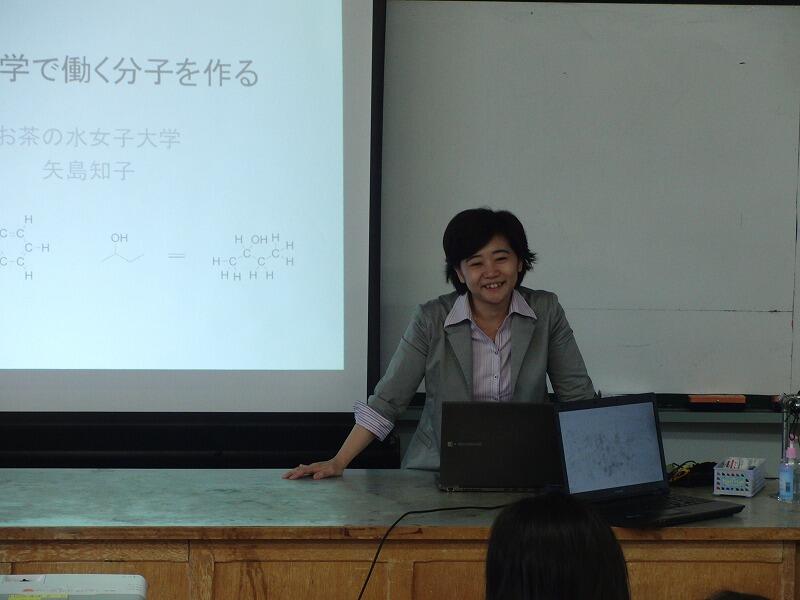

SSH 出前講座 Ⅰ

平成28年6月15日(水)

本校(物理講義室・化学講義室・視聴覚室)

1年生・2年生希望者

| ||||||

【物理学】 「世の中に役立つバブルな話」 (1)泡の種類と運動の違い | ||||||

【化学】 「有機化学で働く分子を作る」 准教授 矢島知子氏 | ||||||

【生物学】 「味と香りの話」 准教授 近藤るみ氏 | ||||||

【講演について】 アンケートのほとんどの項目で良好な結果となっている。「内容が理解できたか」の質問に対しての回答が、「どちらかといえばそうではない」の答えが他の質問項目に比べて多くなっている。これは、物理の授業で、1年生に加えて2年生も20名ほど聴講に来ていたので、内容の難易度を少し上げていただいたことによるものと思われる。ただ、参加した1年生は「参加してよかった」と全員が回答しており、良い刺激になったと思われる。 | ||||||

宇女高SSH通信2016V0l.2を掲載しました。

宇女高SSH通信2016V0l.1を掲載しました。

新SSクラス春季宿泊研修を実施しました。

新SSクラス 春季宿泊研修

平成28年3月28日(月)、29日(木)

1日目:海洋研究開発機構本部

新2年生SSクラス

(1) 日程・実施内容 |     |

講演会・研修ともに参加して良かった生徒が多く、生徒としては満足できる研修であったと考えられる。

講演会の内容に関しては、専門的で1年生には難しい部分もあったため、理解するのが難しい部分もあったが、質問等も活発であり満足度は高かった。

地学の授業を実施していないこともあり、地学分野について学習する良い機会であり、女性研究者としての働き方について具体的に考えることができた。

【生徒の感想】

・海洋開発研究機構では女性研究者から最先端の海洋研究を間近で見ることができ、地学分野に興味を持つきっかけになった。

・「ちきゅう」の船内では毎週避難訓練が実施されたり、計器や機械は必ず二つ同じものがあるなど、危機対策のしくみに驚いた。

・科学未来館では2030年の世界を想像しながら、様々な立場で科学技術を見たりを体験することで、科学の重要性と面白さをあらためて感じることができた。

・今まで話したことのなかったラスメイトとの親睦が図れ、友達になれた。

SSH指定女子高校 課題研究発表会に参加しました。

平成27年度 SSH指定女子校 課題研究発表会

平成28年3月25日(金)

お茶の水女子大学

埼玉県立浦和第一女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |     |