文字

背景

行間

2

2

4

8

7

2

6

日誌

自然いっぱいコーナー

福島ひまわり里親プロジェクト

8月18日(火)

6月終わりに植えたひまわりが育っています。

夏の暑さにも負けず、上を向いています。

(校舎前の花壇の様子)

(バリアフリー花壇の様子)

福島ひまわり里親プロジェクト

福島ひまわり里親プロジェクトとは

2011年3月に発生した東日本大震災後、福島県内の有志により始まった

「福島県の〝復興のシンボル〟としてひまわりを育てよう」という活動です。

令和2年(2020)年度は、中学部と院内学級がプロジェクトに参加しています。

中学部生徒による「福島ひまわり里親プロジェクト」が始動しました。

6月30日(水) 訪問教育学級2年生「技術科」によるひまわりの種まき

7月1日(木) 通常の学級2年生「技術科」によるひまわりの種まき

7月2日(金)に重複障害学級1年生「総合的な学習の時間」によるひまわりの種まき(バリアフリー花壇:平成28年12月とちぎ環境・みどり推進機構より)

7月6日(月)には、ひまわりの芽を確認することができました。

7月9日(木)雨にも負けず順調に育っています。

ビオトープに花が咲く!

初夏を感じさせるような暑い日が続く中、学校の中庭のビオトープには花が咲き始めました!

この大きな花は「睡蓮(スイレン)」という花です。薄く桃色がかった白色の花は美しく、見ていると心が和みますね。7月頃に最盛期を迎えるので、まだまだ鑑賞を楽しむことができます!

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。

皆さんのお家の周りなど身近なところにも季節の変わり目で綺麗な動植物を発見できるかもしれませんね!ぜひお家時間の中で新しい発見を探してみましょう。

この大きな花は「睡蓮(スイレン)」という花です。薄く桃色がかった白色の花は美しく、見ていると心が和みますね。7月頃に最盛期を迎えるので、まだまだ鑑賞を楽しむことができます!

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。皆さんのお家の周りなど身近なところにも季節の変わり目で綺麗な動植物を発見できるかもしれませんね!ぜひお家時間の中で新しい発見を探してみましょう。

春爛漫

校庭南側のバリアフリー花壇です。

昨年度の「花いっぱい大沼田」で福寿会の方と協力して植えた、径3㎝ほどの「ノースポール」が元気に輝いていました。「今をがんばって乗り切ろう!」と応援してくれているようでした。

昨年度の「花いっぱい大沼田」で福寿会の方と協力して植えた、径3㎝ほどの「ノースポール」が元気に輝いていました。「今をがんばって乗り切ろう!」と応援してくれているようでした。

校庭に春が来た!

卒業式を間近にひかえた3月6日(金)。

校庭には、色々な花々が咲き出しました。

昨年11月11日(金)に行われた

「花いっぱい大沼田」で植えたパンジ-や

ノ-スポ-ルが見頃をむかえています。

このパンジ-は、中根自治会「福寿会」のみなさんと

植えました。この活動に先駆けて、児童生徒が

アンケートを実施し、植える花を選びました。

そして、もう一つの花は、ノースポールでした。

バリアフリー花檀で、可憐な花を咲かせています。

「あれ、あれ、先生、スノーポ-ル? スノーポ-ル?」

正解は、ノースポール(商品名)です。他にもクリサンセマムと

呼ばれています。花の形がマーガレットに似ていますね。

よく見ると、葉の形が違いますよ。花言葉は、

「誠実」「冬の足音」「高潔」なんだそうです。

そして、パンジ-のとなりの花檀では、チュ-リップが

元気よく育っています。どうやら花色によって育ち方が

違うようですね。

体育館の入り口付近では、レンギョウの花が咲いています。

校庭南側の「野鳥の庭」では、姫リンゴとスイセンの花が

咲いています。

校庭に訪れた春、だんだんと「冬の足音」も遠ざかって

いくようです。

校庭には、色々な花々が咲き出しました。

昨年11月11日(金)に行われた

「花いっぱい大沼田」で植えたパンジ-や

ノ-スポ-ルが見頃をむかえています。

このパンジ-は、中根自治会「福寿会」のみなさんと

植えました。この活動に先駆けて、児童生徒が

アンケートを実施し、植える花を選びました。

そして、もう一つの花は、ノースポールでした。

バリアフリー花檀で、可憐な花を咲かせています。

「あれ、あれ、先生、スノーポ-ル? スノーポ-ル?」

正解は、ノースポール(商品名)です。他にもクリサンセマムと

呼ばれています。花の形がマーガレットに似ていますね。

よく見ると、葉の形が違いますよ。花言葉は、

「誠実」「冬の足音」「高潔」なんだそうです。

そして、パンジ-のとなりの花檀では、チュ-リップが

元気よく育っています。どうやら花色によって育ち方が

違うようですね。

体育館の入り口付近では、レンギョウの花が咲いています。

校庭南側の「野鳥の庭」では、姫リンゴとスイセンの花が

咲いています。

校庭に訪れた春、だんだんと「冬の足音」も遠ざかって

いくようです。

教科書を持って観察しました。

11月29日(金)算数の教科書を片手に、

校庭にやって来た小学部のH君、

「先生、このお家みたいのはなーに? 」と、

算数の教科書に載っているイラストを見て、

先生に質問しました。

「それと、カエルが乗ってるのは、テーブル ?」

次々に疑問が浮かびます。

前回、御紹介した焼き芋の疑問も、

素朴でしたね。

「その疑問が大切なことなんですよ」と、

あべんじろう先生が言っているとか、いないとか。

「科学する心」なんですね。いいぞ、H君。

先生に連れられて、校庭で観察しました。

なるほど、納得のH君でした。

(正解は、写真の中に・・・みんなで見つけよう! 」

校庭にやって来た小学部のH君、

「先生、このお家みたいのはなーに? 」と、

算数の教科書に載っているイラストを見て、

先生に質問しました。

「それと、カエルが乗ってるのは、テーブル ?」

次々に疑問が浮かびます。

前回、御紹介した焼き芋の疑問も、

素朴でしたね。

「その疑問が大切なことなんですよ」と、

あべんじろう先生が言っているとか、いないとか。

「科学する心」なんですね。いいぞ、H君。

先生に連れられて、校庭で観察しました。

なるほど、納得のH君でした。

(正解は、写真の中に・・・みんなで見つけよう! 」

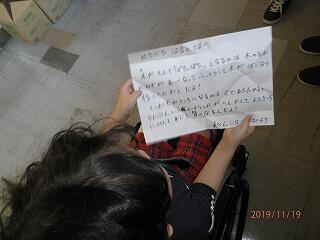

なぜ? 焼き芋は黄色いの!

11月18日(月) 院内学級の生活単元学習に、

ちょっとお邪魔しました。

「季節を味わう・秋」の2回目は、

いも掘りに続いて「焼き芋集会」が開かれていました。

例年、ドラム缶に石を敷き詰めて焼く、本格派!

小学部のH君がやって来ました。

おすそ分けの焼き芋を食べながら、

「どうして、薪(たきぎ)はパチパチ音がするの?」

「サツマイモは、焼く前は白っぽいのに、

焼くとどうして黄色くなるの?」

さすがH君! なんとも素朴な疑問!

いろんな先生に聞いてみました。

そして、自分でもいろいろと調べてみました。

そして翌日のこと、

「あべんじろう先生」と名乗る手紙が届きました。

その手紙には、「木がパチパチとなるのは、木の中の水が・・・」

「焼くと黄色になるのは、デンプンという栄養とかが・・・」と、

書いてありました。

これから、自分でも、その「デンプンという栄養とか?!」について、

詳しく調べてみることにします。

「あべんじろう先生」、ありがとうございました。

ちょっとお邪魔しました。

「季節を味わう・秋」の2回目は、

いも掘りに続いて「焼き芋集会」が開かれていました。

例年、ドラム缶に石を敷き詰めて焼く、本格派!

小学部のH君がやって来ました。

おすそ分けの焼き芋を食べながら、

「どうして、薪(たきぎ)はパチパチ音がするの?」

「サツマイモは、焼く前は白っぽいのに、

焼くとどうして黄色くなるの?」

さすがH君! なんとも素朴な疑問!

いろんな先生に聞いてみました。

そして、自分でもいろいろと調べてみました。

そして翌日のこと、

「あべんじろう先生」と名乗る手紙が届きました。

その手紙には、「木がパチパチとなるのは、木の中の水が・・・」

「焼くと黄色になるのは、デンプンという栄養とかが・・・」と、

書いてありました。

これから、自分でも、その「デンプンという栄養とか?!」について、

詳しく調べてみることにします。

「あべんじろう先生」、ありがとうございました。

花いっぱい大沼田

11月1日(金)秋晴れの空の下、中根自治会福寿会の皆様にご協力いただき「花いっぱい大沼田」を行いました。

事前に児童生徒にパンジーの色とバリアフリー花壇で育てたい花のアンケートをとりました。その結果、18基のプランターにピンク・黄・青の3色のパンジーを、バリアフリー花壇には、ノースポールを植えました。

パンジーを植えたプランターは、学校の正面玄関前階段と、あしかがの森足利病院の正面玄関付近に置かせていただきました。

美しい花がたくさん咲くよう、児童生徒と職員みんなで大切に育てていきたいと思います。

来校された際には是非、観察してみてください。

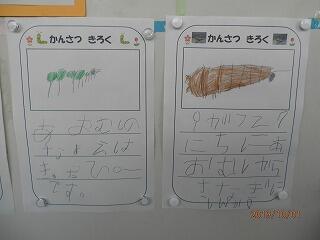

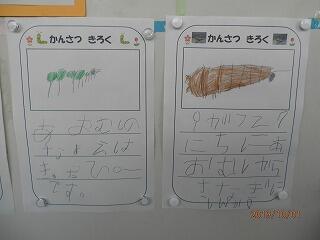

モスラがサナギになった!

10月1日(火) 小学部の昆虫博士の報告によると、

あのモスラ? がサナギになったとのこと・・・。

教室の掲示板には、観察記録が次々に発表されていた。

なんと、アオムシの名前は、「キャタピー」だった。

カタツムリの「かきのたね」に比べると、

洋風になっていた。「はらぺこキャタピー」

たくさん食べたけど、(ピクルスも食べたのだろうか?)

どうやらお腹はこわしていなかったようだ。

無事サナギになったキャタピー。でも、全く動かない!

担任の先生は、「だいじょうぶかなー」と、すごく心配している。

「早く、ちょうちょになーれ!」と昆虫博士は、熱心に

観察を継続している。

あのモスラ? がサナギになったとのこと・・・。

教室の掲示板には、観察記録が次々に発表されていた。

なんと、アオムシの名前は、「キャタピー」だった。

カタツムリの「かきのたね」に比べると、

洋風になっていた。「はらぺこキャタピー」

たくさん食べたけど、(ピクルスも食べたのだろうか?)

どうやらお腹はこわしていなかったようだ。

無事サナギになったキャタピー。でも、全く動かない!

担任の先生は、「だいじょうぶかなー」と、すごく心配している。

「早く、ちょうちょになーれ!」と昆虫博士は、熱心に

観察を継続している。

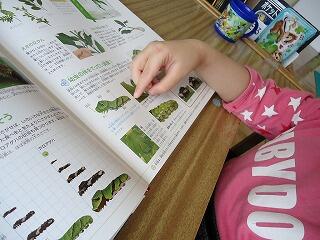

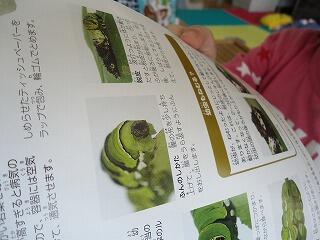

校庭のミカンの葉っぱにモスラ !

小学部の昆虫博士の報告によると、

校庭の温州ミカンの葉っぱで、モスラを発見!したとのこと。

さっそく、図鑑で調べることにした。すると、このモスラの正体は ?

なんと、クロアゲハの幼虫だった。

とても食欲旺盛なのは、そろそろサナギになる準備をしていたのだ。

あまりにもミカンの葉っぱを食べて、たくさん′フンをするので、

昆虫博士は、幼虫のフンの仕方まで研究することになった。

そして今日、9月26日(木) ついに口から糸を吐きながら、

サナギになっていったのだ。

数日は成虫になるために休むだろう。

しかし、昆虫博士の観察は続けられる。

「はたして、何日で蝶の姿になるんだろう?」

興味は尽きることはないのである。

校庭の温州ミカンの葉っぱで、モスラを発見!したとのこと。

さっそく、図鑑で調べることにした。すると、このモスラの正体は ?

なんと、クロアゲハの幼虫だった。

とても食欲旺盛なのは、そろそろサナギになる準備をしていたのだ。

あまりにもミカンの葉っぱを食べて、たくさん′フンをするので、

昆虫博士は、幼虫のフンの仕方まで研究することになった。

そして今日、9月26日(木) ついに口から糸を吐きながら、

サナギになっていったのだ。

数日は成虫になるために休むだろう。

しかし、昆虫博士の観察は続けられる。

「はたして、何日で蝶の姿になるんだろう?」

興味は尽きることはないのである。

学校風景

連絡先

〒326-0011

栃木県足利市大沼田町619-1

電話 0284-91-1110

FAX 0284-91-3660

ナビを利用して本校に来校される場合には、

「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。

リンクリスト