文字

背景

行間

自然いっぱいコーナー

春の訪れ~土の中からひょっこりはん!~

学校の職員玄関近くの花壇には、そんな春の訪れを感じさせるものが土の中から顔を出していました。

かわいく芽を出しているのは「チューリップ」の芽です。まだ数㎝の大きさですが、4月頃になると綺麗で鮮やかな色の花を咲かせるでしょう!楽しみですね^-^

皆さんの身の回りにも、本格的な春への準備をしている動植物たちが隠れているかもしれませんね。

見つけたら家族やお友達、学校の先生と教え合って春を感じていきましょう。

ニッセイ緑の財団からの贈り物「樹木名プレート」

本校は自然豊かな緑に囲まれた学校です。

平成29年度に公益財団法人ニッセイ緑の財団より「樹木名プレート」を寄贈していただき、児童生徒により本校の樹木にプレートが掛けられました。

令和元年度には、ニッセイ緑の財団より「足利特別支援学校 木のしおり」を作成していただき、本校の児童生徒と一緒に「木のしおり」を使って学校の樹木を観察しました。自然と触れあう有意義な体験となりました。(詳しくは、HPを御覧ください)

そして、再び、令和2(2020)年度、「樹木名プレート」を寄贈していただきました。

新型コロナウィルス感染症流行のため、当初の予定よりもスタートが遅くなりましたが、本校全児童生徒参加による「樹木名プレート」の作成が2学期からスタートしました。

一枚のプレートを一人が担当するのではなく、各学部(小・中・高等部)の児童生徒が文字やフレームなどを担当しました。複数の児童生徒で協力して一つのプレートを作成しました。

「樹木名プレート」の作成の様子

(小学部) (中学部)

(高等部) (院内学級)

そして…

12月に完成!

活動を分担したことで複数の児童生徒で同じ木の特徴について調べたり、調べたことを友達と情報共有しながら作成することができたため、一つ一つのプレートに愛着をもって活動することができました。

新型コロナウイルス感染症対策のため、全校一斉に活動を行うことは難しい中、互いのつながりを感じることができました。

作成したプレートは、小学部、中学部、高等部の学部ごとにそれぞれの樹木に掛けました。天候に恵まれて、自然と触れあう機会を設けることができました。

(小学部) (中学部)

(高等部)

児童生徒の手作りのプレートを掛けてもらって、樹木達も歓んでいるようです。

このような機会を与えてくださったニッセイ緑の財団の皆様、

本当にありがとうございました。

花いっぱい大沼田

11月13日(金)花いっぱい大沼田が行われました。

新型コロナウイルス感染症対応として、各学部ごとに行いました。

天気に恵まれ、今年度児童生徒達の選んだ「ビオラ」と「デイジー」をプランターとバリアフリー花壇に植えました。

児童生徒は、土の感触を味わいながら丁寧に植えていました。苗を植えたプランターは、学校と足利病院の玄関に設置し、水やりなども児童生徒が行う予定です。

開花が楽しみです。

福島ひまわり里親プロジェクト

ぱりぱり、、、つぶつぶ、、、ぽろぽろ、、、?

笑顔や不思議そうな顔をして様々な感触を味わいながら、種取りを体験することができました!

取った種が福島でまた大きなヒマワリを咲かせたらいいね!

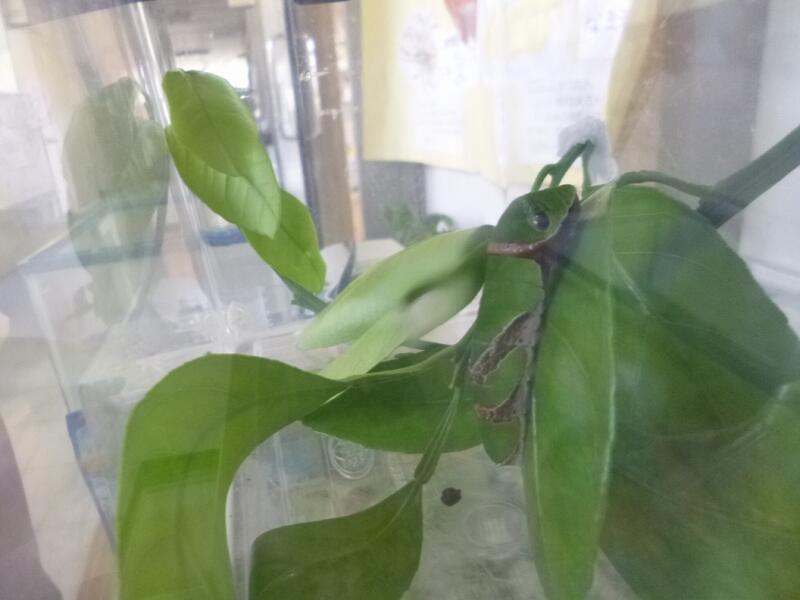

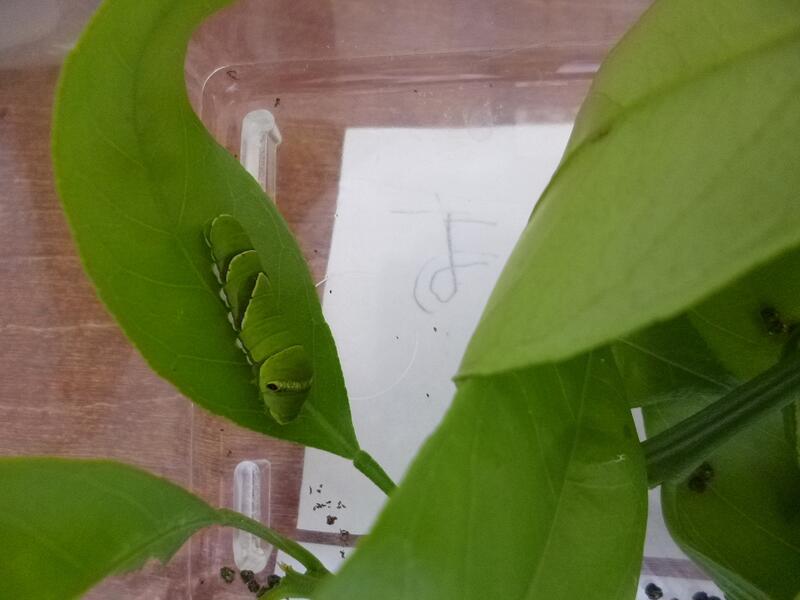

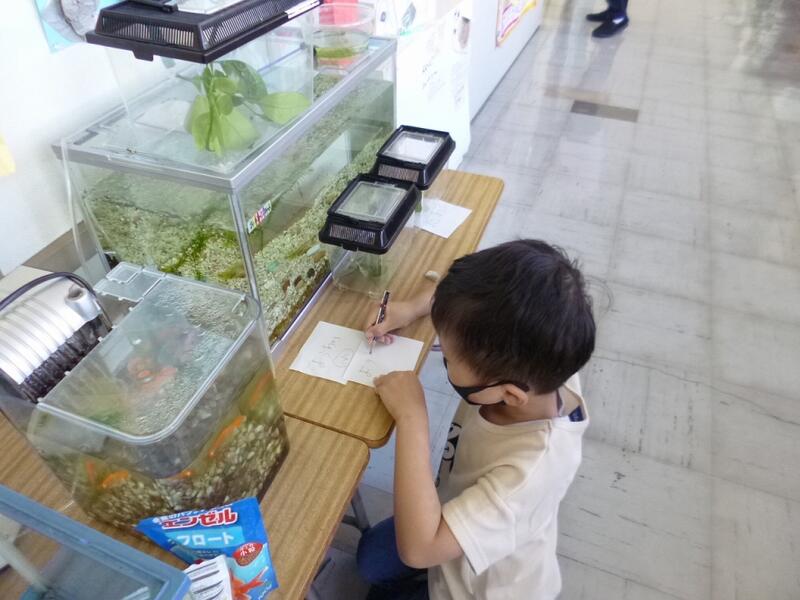

アゲハチョウの観察(パート2)

→ → →

→ → →

幼虫(青虫)がサナギになりました。羽化が楽しみです。

→ → →

→ → →

幼虫(擬態)が青虫になりました。葉っぱをたくさん食べています。

→ → →

→ → →

卵から幼虫(擬態)が生まれました。ちいさくてかわいいです。

→ → →

→ → →

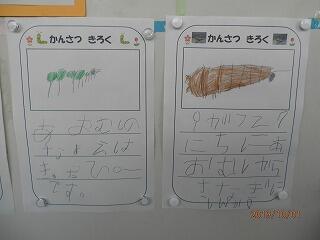

成長の様子をよく観察しながら絵を描きました。

実りの秋

太陽の光をしっかりと浴び、甘く美味しい実として収穫出来る日が待ち遠しいです。

【今年は、「みかん」がたくさんなっています。】

【夏の残り香「セミのぬけがら」と、みかん】

【「アケビ棚」には、たくさんの実がなっています】

【ほんのり色づいてきた「柿」】

【「柿」と「みかん」と「アケビ」】

アゲハチョウの観察

福島ひまわり里親プロジェクト

8月27日(木)

第2学期始業式に合わせてひまわりが咲きました。

9月には…

そろそろ種ができてきたかな。

そして、

10月1日(木)

ひまわりの種の最初の収穫です。

生徒たちは、初めてのひまわりの種をとることに興味津々でした。

「表面がふわふわ」「こっちは固い」「ひまわりの種ってこうなっているのか」

「ありがいる」など、発見をしていました。

救出 ふくろう

令和2年9月2日(水)

朝、本校職員が、猪よけの網にふくろうが絡まっているのを見つけ救出しました。

(不安そうです。)

弱っていたので、様子を見守りました。

怪我は無く、夕方になって山に帰しました。

体力を回復したのか元気になって飛び立っていきました。

福島ひまわり里親プロジェクト

8月24日(月)玄関のひまわりが咲き始めました。

玄関の方を向いて、児童生徒の皆さんの登校を待ちかねているようです。

福島ひまわり里親プロジェクト

8月18日(火)

6月終わりに植えたひまわりが育っています。

夏の暑さにも負けず、上を向いています。

(校舎前の花壇の様子)

(バリアフリー花壇の様子)

福島ひまわり里親プロジェクト

福島ひまわり里親プロジェクトとは

2011年3月に発生した東日本大震災後、福島県内の有志により始まった

「福島県の〝復興のシンボル〟としてひまわりを育てよう」という活動です。

令和2年(2020)年度は、中学部と院内学級がプロジェクトに参加しています。

中学部生徒による「福島ひまわり里親プロジェクト」が始動しました。

6月30日(水) 訪問教育学級2年生「技術科」によるひまわりの種まき

7月1日(木) 通常の学級2年生「技術科」によるひまわりの種まき

7月2日(金)に重複障害学級1年生「総合的な学習の時間」によるひまわりの種まき(バリアフリー花壇:平成28年12月とちぎ環境・みどり推進機構より)

7月6日(月)には、ひまわりの芽を確認することができました。

7月9日(木)雨にも負けず順調に育っています。

ビオトープに花が咲く!

この大きな花は「睡蓮(スイレン)」という花です。薄く桃色がかった白色の花は美しく、見ていると心が和みますね。7月頃に最盛期を迎えるので、まだまだ鑑賞を楽しむことができます!

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。

また、ビオトープの周りにはトンボや蝶、ツバメが元気に飛び回る様子も見られるようになりました。温かい天気が続き昆虫や鳥も心地良さそうです。皆さんのお家の周りなど身近なところにも季節の変わり目で綺麗な動植物を発見できるかもしれませんね!ぜひお家時間の中で新しい発見を探してみましょう。

春爛漫

昨年度の「花いっぱい大沼田」で福寿会の方と協力して植えた、径3㎝ほどの「ノースポール」が元気に輝いていました。「今をがんばって乗り切ろう!」と応援してくれているようでした。

校庭に春が来た!

校庭には、色々な花々が咲き出しました。

昨年11月11日(金)に行われた

「花いっぱい大沼田」で植えたパンジ-や

ノ-スポ-ルが見頃をむかえています。

このパンジ-は、中根自治会「福寿会」のみなさんと

植えました。この活動に先駆けて、児童生徒が

アンケートを実施し、植える花を選びました。

そして、もう一つの花は、ノースポールでした。

バリアフリー花檀で、可憐な花を咲かせています。

「あれ、あれ、先生、スノーポ-ル? スノーポ-ル?」

正解は、ノースポール(商品名)です。他にもクリサンセマムと

呼ばれています。花の形がマーガレットに似ていますね。

よく見ると、葉の形が違いますよ。花言葉は、

「誠実」「冬の足音」「高潔」なんだそうです。

そして、パンジ-のとなりの花檀では、チュ-リップが

元気よく育っています。どうやら花色によって育ち方が

違うようですね。

体育館の入り口付近では、レンギョウの花が咲いています。

校庭南側の「野鳥の庭」では、姫リンゴとスイセンの花が

咲いています。

校庭に訪れた春、だんだんと「冬の足音」も遠ざかって

いくようです。

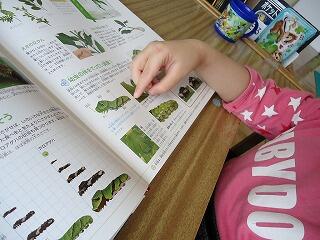

教科書を持って観察しました。

校庭にやって来た小学部のH君、

「先生、このお家みたいのはなーに? 」と、

算数の教科書に載っているイラストを見て、

先生に質問しました。

「それと、カエルが乗ってるのは、テーブル ?」

次々に疑問が浮かびます。

前回、御紹介した焼き芋の疑問も、

素朴でしたね。

「その疑問が大切なことなんですよ」と、

あべんじろう先生が言っているとか、いないとか。

「科学する心」なんですね。いいぞ、H君。

先生に連れられて、校庭で観察しました。

なるほど、納得のH君でした。

(正解は、写真の中に・・・みんなで見つけよう! 」

なぜ? 焼き芋は黄色いの!

ちょっとお邪魔しました。

「季節を味わう・秋」の2回目は、

いも掘りに続いて「焼き芋集会」が開かれていました。

例年、ドラム缶に石を敷き詰めて焼く、本格派!

小学部のH君がやって来ました。

おすそ分けの焼き芋を食べながら、

「どうして、薪(たきぎ)はパチパチ音がするの?」

「サツマイモは、焼く前は白っぽいのに、

焼くとどうして黄色くなるの?」

さすがH君! なんとも素朴な疑問!

いろんな先生に聞いてみました。

そして、自分でもいろいろと調べてみました。

そして翌日のこと、

「あべんじろう先生」と名乗る手紙が届きました。

その手紙には、「木がパチパチとなるのは、木の中の水が・・・」

「焼くと黄色になるのは、デンプンという栄養とかが・・・」と、

書いてありました。

これから、自分でも、その「デンプンという栄養とか?!」について、

詳しく調べてみることにします。

「あべんじろう先生」、ありがとうございました。

花いっぱい大沼田

11月1日(金)秋晴れの空の下、中根自治会福寿会の皆様にご協力いただき「花いっぱい大沼田」を行いました。

事前に児童生徒にパンジーの色とバリアフリー花壇で育てたい花のアンケートをとりました。その結果、18基のプランターにピンク・黄・青の3色のパンジーを、バリアフリー花壇には、ノースポールを植えました。

パンジーを植えたプランターは、学校の正面玄関前階段と、あしかがの森足利病院の正面玄関付近に置かせていただきました。

美しい花がたくさん咲くよう、児童生徒と職員みんなで大切に育てていきたいと思います。

来校された際には是非、観察してみてください。

モスラがサナギになった!

あのモスラ? がサナギになったとのこと・・・。

教室の掲示板には、観察記録が次々に発表されていた。

なんと、アオムシの名前は、「キャタピー」だった。

カタツムリの「かきのたね」に比べると、

洋風になっていた。「はらぺこキャタピー」

たくさん食べたけど、(ピクルスも食べたのだろうか?)

どうやらお腹はこわしていなかったようだ。

無事サナギになったキャタピー。でも、全く動かない!

担任の先生は、「だいじょうぶかなー」と、すごく心配している。

「早く、ちょうちょになーれ!」と昆虫博士は、熱心に

観察を継続している。

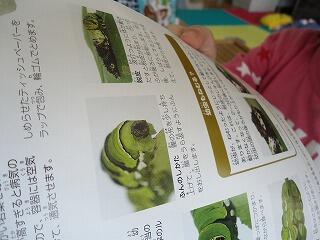

校庭のミカンの葉っぱにモスラ !

校庭の温州ミカンの葉っぱで、モスラを発見!したとのこと。

さっそく、図鑑で調べることにした。すると、このモスラの正体は ?

なんと、クロアゲハの幼虫だった。

とても食欲旺盛なのは、そろそろサナギになる準備をしていたのだ。

あまりにもミカンの葉っぱを食べて、たくさん′フンをするので、

昆虫博士は、幼虫のフンの仕方まで研究することになった。

そして今日、9月26日(木) ついに口から糸を吐きながら、

サナギになっていったのだ。

数日は成虫になるために休むだろう。

しかし、昆虫博士の観察は続けられる。

「はたして、何日で蝶の姿になるんだろう?」

興味は尽きることはないのである。

最近、見あたらないカタツムリ!

アジサイの葉の上にいるイメージがあるので、

いろいろ探してみましたが見当たりません。

昔は、大きなカタツムリが、

雨上がりのブロック塀によくくっついていました。

探すのを諦めようとしたころ、

小学部のH先生が、学校裏山の「ほたる沢公園」

で見つけてきてくださいました。

音楽の教科書にあるカタツムリの挿絵とくらべてみました。

「かわいい!」と、思わず声が出ました。

そして、名前を「かきのたね」と名付けました。

カブトムシのカブちゃんのお友達になりました。

ひまわりの観察

令和元年7月、高等部3年生が、

バリアフリー花壇(とちぎ環境・

みどり推進機構の寄贈による花壇)

に、ひまわりの種を植えました。

夏休み前に植えたひまわりの種は、

芽を出しました。

2学期が始まると、ひまわりの花が

咲いていました。

そして、ひまわりの種を採ることができました。

校庭にいた「ヤモリ」のお話!

イモリとヤモリの違いは?

そうです、ヤモリは、は虫類ですが

イモリは両生類で水の中にいます。

昔は、学校の裏山にたくさんいたイモリ(アカハライモリ)ですが、

最近では全く見られなくなってしまいました。

こちらがヤモリです。は虫類なので、

水の中でなくても平気です。

よく観察してみると、とってもかわいいですね。

毎日の餌は、小さな昆虫です。

沖縄では、「ヤールー」と呼ばれていて、

家の守り神なんだそうです。

これからも、かわいがって観察していきましょう。

小学部の昆虫博士は今!

学校に帰ってきました。

夏休み前、7月の小学部の教室では、

熱心に昆虫図鑑を調べる昆虫博士の姿がありました。

そして、今日は学校の裏山で採集された昆虫たちを観察しました。

「これがいいや!」 今日は金曜日、教室の虫かごから、

家に持ち帰って観察する昆虫を選びました。

最初は、なかなか触れなかった昆虫も、

今では少し触れるようになりました。

迎えに来てくれたお父さんと、お母さんに、

「カブト虫は、小さい角を持てばだいじょうぶだよ!」と

自信たっぷりに言いました。

お母さんは、「カブト虫のほうがいいな!」

お父さんは、「ヘラクレス、コーカサスがかっこいい!」

と、おっしゃっていました。

そんなお父さんとお母さんに、僕の教室の仲間の写真を

プレゼントします。

スイレンの花が咲いています。

学校の中庭にある小さなビオトープには、

スイレンの花が再び咲きました。

ヒメガマも花を咲かせました。

平たいスイレンの葉には、

どことなくカエルを乗せたくなる風情がありますね。

そこで一句。「ビオトープ 葉で待つ蛙(かわず) 雨を乞う」

ヒマワリの花も咲きました。

ヒマワリの花も咲いていました。

このヒマワリは、梅の木と鉄棒の間で、

数年前から毎年発芽し育っています。

花が咲き終わり、種ができると、

公仕さんが種をまいてくれます。

よく見ると、一番背の高いヒマワリが

ロシアヒマワリのようです。

アジサイの花が咲きました。

駐車スペースと小さな変電室があります。

この変電室のフェンスと通路の間に、

アジサイの花が咲いています。

このアジサイは、数年前、前公仕さんが

挿し木をして増やしました。

お陰様で、こんなにきれいに咲きました。

ビオトープのヒメガマの花が咲きました。

関東地方から遠ざかっています。

小雨の降る中、本校の中庭にあるビオトープでは、

ヒメガマ(姫蒲)の花が咲き出しました。

このヒメガマは、ガマより全体が小形で、

穂や葉が細いことに由来しています。

花穂の上の方が雄花群で、下の方の淡い褐色に見えるのが

雌花群です。

ガマやコガマと区別するヒメガマの特徴は、

この写真でもわかるように、雄花群と雌花群の間に

軸(花柄)がむき出しになっていることです。

上の雄花に触ってみると、細かな花粉が

たくさん出てきました。

ビオトープの生き物たち

ビオトープに生息する生き物たちの観察が

行われました。

先日、教室で飼育していたカエルを

このビオトープに放しました。

そして、今度はビオトープで

珍しいトンボを発見しました。

チャレンジで来校してくれた毛野中学校のお姉さんと一緒に

網でつかまえました。

イトトンボの仲間でしょうか?

図鑑で確かめてみましょう!

「あれれ!」足下を見ると

なんと、ヤゴのぬけがらを発見しました。

ビオトープには、いろいろな生き物が生息していることが

わかりました。

プールにいたオタマジャクシは今!

たくさんのオタマジャクシが採取されました。

それを教室に持ち帰って飼育しました。

今では4本の脚も出てきて、

立派に成長しています。

(オタマジャクシはエラ呼吸、カエルになる時、

肺呼吸にかわります。そこで注意したいのは、

しっかりした足場が必要になり、

おぼれないように石を置いて工夫しました)

6月20日(木)育ったカエルたちを

学校中庭のビオトープに放しました。

プールにいたオタマジャクシでしたが、

こんなに立派なカエルになりました。

校庭を飛び交うアゲハチョウ

キンカン、サンショウ、レモン、ミカンなどの

アゲハチョウが好む柑橘系のくだものが植樹されています。

早朝、近くでアゲハチョウを見たいという児童のために、

キアゲハをつかまえました。

不思議そうに見つめる児童。近くでよく見ると、

とてもきれいな羽をしていました。

これからも、身近な自然を観察していきましょう。

身近な自然観察

「今まで見たこともないトンボだ”」

小学部の児童がつかまえたトンボ

「名前はなんて言うんだろう?」

調べてみると、シオカラトンボの子どもでした。

そして、学校の裏山では中学部の生徒たちが

野鳥の観察をしました。

自然の美しさや、生命の尊さを体感できました。

今年も巣箱の中で!

巣箱の中で、今年もシジュウカラの雛が育っていました。

ほたる沢公園を散布していると、

ピィ、ピ゚ィと、小さな声が聞こえてきました。

親鳥を待っている雛たちの声です。

さっそく、中学部の生徒が観察に出かけました。

もう、すっかり目を開けた雛たち、

「あれ、お母さんじゃない!」と思ったのか、

みんな恥ずかしそうに下を向いてしまいました。

そこで、しずかに写真を撮って、

教室で写った雛の数を数えました。

全部で何匹いたでしょうか?

今年も、児童生徒が作成した巣箱から、

たくさんの小鳥たちが巣立って行くことでしょう。

「ツタンカーメン王副葬品エンドウ豆」の栽培

これは、ツタンカーメン王副葬品だとのこと。

そこで、慎重に種を増やしてから学校で栽培することとし、

教材研究の一環として、とりあえず職員の自宅の畑で育ててみました。

昨年の11月、畑の片隅で育てました。(普通のエンドウ豆と

交配しないよう、遠ざけて栽培)

すると、どうでしょう! 実ったサヤの色にびっくり!

ご存じの通り、現在食用のエンドウのサヤ色は黄緑ですね。

なんと、このエンドウ豆は、写真のように若いサヤのうちから

黒に近い茶褐色でした。(ツタンカーメン王副葬品エンドウ豆の特徴)

このエンドウ豆の由来は、(高橋 潔様による)

「野木町の生田目 光世様よりいただいた記録によるもので、

この一粒から摂れたエンドウ豆が多くの方々の手に渡り栽培される

ことを記念する次第です」とのこと。

<由来>

1922年(大正11年)イギリスの考古学者カーナー・B・カーターが

エジプト・ナイル川上流ルクソール市郊外、王家の谷の墳墓発掘の時、

ツタンカーメン王(在位BC1359~1349)の墓を発見した。

王の柩に副葬されていた様々な日用品に混じって、

エンドウ豆が発見された。

この豆は、古代エジプト人が食用にしていたものであろう。

カーターは、それをイギリスに持ち帰り、栽培に成功した。

その一部がアメリカに渡り、栽培が続けられた。

日本へは、1956年(昭和131年)「世界友の会水戸支部」の

大町武雄氏が数粒入手して栽培し、これをもとにして、

水戸市内の小・中学校で教材として栽培するようになった。

たまたま、1983年(昭和58年)水戸市立三の丸小学校で

「全国小学校理科研究大会」が開かれた時、

同校では、参加者のうち希望者に少量ずつ配布した。

本県では、藤原町立下原小学校の杉本昌夫先生が2粒入手し、

同校で教材として栽培したのが始まりで、

この種子を1985年(平成6年)1月、石橋町・国分寺町。小山市

野木町の現職校長・退職校長の研修会の時、

この種子を参加者に少量ずつが畏怖した。

同席の野木町立新橋小学校長の金沢尚武先生が20粒ほど入手した。

うち5~6粒を野木町の「生田目光世」が入手し、

同町老人福祉センターで栽培した。

翌年から、自宅の畑で栽培し現在に至っている。

県下での愛好家の人数等は明らかではないが、

野木町内には、数人の愛好家がおり、

細々と栽培しているようである。

平成11年12月13日

生田目 光世 記

とちぎ環境みどり推進機構の資料より

このような経緯から、このほど本校にやってきた不思議な種。

今年の4月に収穫した種は、100粒にも増えました。

いよいよ今年の秋に、学校で栽培する準備は整いました。

特色ある学校づくりの一環としての環境教育。

児童生徒たちにとって、生命の尊さとたくましさが感じられる

貴重な教材となるといいですね。

記念碑の周りに咲く花

創立20周年を記念して建立されました。

「強く 正しく 美しく」

初代校長 山中(巖満)先生書

平成5年11月19日

創立20周年記念

と、記載されています。そして、記念碑の周りでは、

鮮やかなツツジの花が満開になりました。

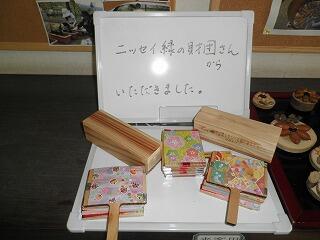

「ニッセイ緑の財団」からの贈り物

地域の方々とニッセイ緑の財団の皆様をお迎えして、

「野鳥の庭」周辺に植樹されている木々の観察会が

実施されました。

このコーナーでも紹介しましたが、

この度、ニッセイ緑の財団からいただいたプレゼントを

玄関の「自然いっぱいコーナー」に展示しました。

これは、ナチュラルな木材で製作された万華鏡、

パタパタ,マグネットです。

児童生徒や保護者の皆さんが、手にとって楽しんでいます。

ニッセイ緑の財団の皆さん、ありがとうございました。

ニッセイ緑の財団と地域のみなさんと!

「緑いっぱい大沼田」が実施されました。

今年度からは、例年2回実施されてきた「花いっぱい大沼田」の

1回目を「緑いっぱい大沼田」として、校庭に植樹されている

樹木の観察会を行うことにしました。

本校の校庭には、平成4年度から「野鳥の庭」「蝶の里」

として、野鳥や蝶などが観察できるフィールドが

継続して整備されてきました。

このフィールドには、ブルーベリー、柿、サクランボ、

(佐藤錦、ナポレオンを含む3種類)、リンゴ(フジ、姫リンゴ)など、

果樹を含む二十数種類の木々が植樹されています。

今回の観察会には、公益財団法人ニッセイ緑の財団と

地域の福寿会の方々が参加してくださいました。

この観察会は、一昨年度、公益財団法人ニッセイ緑の財団から

寄贈された「樹木名プレート」が掛けられた木々を中心に行われました。

生徒自らが樹木名をプレートに書いた「ハナミヅキ」。

なつかしそうにプレートを見ながら、木の葉の形や実のつき方などを

熱心に観察しました。

ニッセイ緑の財団によって制作していただいた本校オリジナルの

「木のしおり」を持って、今回は8種類の木々を観察しました。

日常、なにげなく見ている校庭の木々に、思わぬ発見や驚き感じる

よい学習となりました。

そして、ニッセイ緑の財団の皆さんから

素敵なおみやげまでいただきました。

この場をおかりして、感謝の気持ちを添えてお礼申し上げます。

ありがとうございました。

とってもかわいいオリジナルマグネットをいただきました。

雨に濡れた藤の趣

本校の南校舎から体育館に向かう通路の傍らで、

静に満開を迎えた藤の花。雨に濡れて、

なんとも言えない趣を漂わせています。

芭蕉の句にもあるように、

「よく見れば・・・・」本校のいたるところで、

目を見張るほどの美しい自然の営みがなされていました。

校庭に春が来た!

校庭に隣接する2つの沼には、

カイツブリ(水鳥)のリズミカルな鳴き声、

暖かい春の風にそよぐミツマタの花。

そして、レンギョウの花も満開になりました。

校庭の「野鳥の庭」では、スイセンとさくらんぼの花が咲いています。

(スイセン:「とちぎみどりづくり事業」の支援により定植)

どこからか、早春賦の歌声が聞こえてくるような光景です。

花檀が完成しました。

この工事は、アケビ棚とフェンスの間の温州みかん(2本)を囲む

ブロック積み花檀です。<工期:1月9日(水)~18日(金)>

このブロック積み花檀は、左右のブルーベリー花壇と結合しています。

そのため、風雨によって校庭の土砂が隣の沼に流れ込むことを防ぎます。

そこで、今回の工事で工夫したのは、

校庭の雨水を沼側に流すパイプ(4カ所)を設けたことです。

「今年も甘いみかんが成りますように」

美味しそうにみかんをほおばる子ども達の笑顔が浮かんできます。

<平成30年ふるさととちぎみどりづくり事業の支援による>

花檀工事が始まりました。

校庭にあるアケビ棚の南側に植樹されている

温州みかん2本を囲む花檀工事が始まりました。

この工事は、1月18日まで行われる予定です。

アケビも20年を経て、こんなに大きく育ちました。

(平成11年県立学校個性化アクションプラン「野鳥の庭」の造成による)

この工事が完成すると、これらのブロック積み花檀によって、

校庭の土砂が、隣接する沼へ流出してしまうことを防止できるようになります。

また、今回の工事では、雨水を沼側に流し込むための土管を敷設します。

このフィールドによって、児童生徒による環境教育活動が、

より便利で安全に実施されることを願っています。

ブルーベリーの植樹が完了しました。

本校のブルーベリー花壇に、5本の苗木が追加され植樹されました。

この花檀は、2015年に同事業によって造成されました。

そして、今年度1月9日~18日にかけて、

7度目の花檀工事が始まります。

新しい花檀を活用しています。

「花いっぱい大沼田」が実施されました。

今年度は、地域の敬老会の皆様(9名)と一緒に、

サルビア(約100株)を定植しました。

昨年度、車椅子の児童生徒たちが

容易に作業できるように工夫された花檀も造設されました。

この花檀は、「大冢実みどりの基金」を活用した

平成29年度ふるさととちぎみどりづくり事業

(公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構)

の支援を受けて造成されました。

これからも児童生徒たちの環境教育推進のため

有効に活用してまいります。

「野鳥の庭」に訪れた春!

今年も、「野鳥の庭」のスイセンが咲き始めました。

このスイセンは、平成28・29年度にかけて、

「大冢 実みどりの基金」による

「ふるさととちぎみどりづくり事業」で寄贈された花たちです。

「野鳥の庭」を二重に囲むように植え込みました。

ちょうど日当たりの良い、南面と東編が咲き出しました。

卒業生の皆さんを優しく見送ってくれました。

「大塚実みどりの基金」に感謝!

平成29年度「ふるさととちぎみどりづくり事業」の工事が完了しました。

この工事は、前回本コーナーでも御案内したとおり、

車椅子を利用している児童生徒たちも、

容易に作業が行える花壇の造成です。

このほど、写真のように立派な花壇が完成しました。

来春の「花いっぱい大沼田」等の活動から使用されますが、

本コーナーでも、その活動の様子を御紹介してまいります。

「大冢実みどりの基金」にあらためてお礼を申し上げます。

これからも、本校の特色である「生命に対する畏敬の念を育む」環境教育の推進を通して、児童生徒達による自由で安全な自然観察を支援してまいります。

新たに7本の果樹を植樹!

前回御紹介した花壇の造成工事と並行して、

校庭南側にある「野鳥の庭」周辺に、新たにブルーベリー5本、

サクランボ(桜桃:佐藤錦、高砂)2本が植樹されました。

本校では、特色ある学校づくりのために、

二十数年前から環境教育を推進しています。

その一環として、校庭に十数種類に及ぶ果樹が植栽されています。

これらの果実に、メジロなどの野鳥が飛来すると共に、

児童生徒達が自然と親しむための貴重なフィールドとなっています。

「ふるさととちぎみどりづくり事業」始まる!

平成29年度「ふるさととちぎみどりづくり事業による工事が開始されました。

本校におけるこの事業は、今回で6期目を迎えました。

今回の工事は、車椅子を利用する児童生徒たちのために、

車椅子に乗ったまま作業がしやすい花壇の造成です。

従来の花壇では作業面が低いため、

車椅子に乗ったままでは花壇に手が届きません。

そこで、ブロックを積み重ねて地面より

600㎜ほど高くした花壇を造成することにしました。

この花壇の完成によって、地域の敬老会の皆さんと実施している

「花いっぱい大沼田」などの活動において、

重いプランターが運べない児童生徒や車椅子を利用する児童生徒たちの作業が

飛躍的に拡大することになることでしょう。

児童生徒たちは、完成を心待ちにしています。

シジュウカラの雛誕生

自然観察を行いました。

巣箱を開けてみるとシジュウカラの雛が誕生していました。

口を開けながら母親がエサを取って来るのを待っているようでした。

無事に成長し巣立ち、そしてまた来年も子供たちがかけた巣箱で

新しいシジュウカラが誕生してほしいと願っています。

またシジュウカラの雛以外にもオタマジャクシや蛙などの

生物も観察することができました。

スイセンの花が咲く

大きなスイセンの花が咲きました。

これは、公益社団法人 とちぎ環境推進機構より

寄贈された球根で、各教室の他、

校庭南側にある「野鳥の庭」にも植えられています。

このほど、暖かな教室で栽培されているスイセンが開花し、

一足先の春の訪れを生徒たちに伝えています。

第5期「野鳥の庭」周辺工事完成!

温州みかんを囲む縁石工事(周長約14m)

が終了しました。

植樹された果実が健やかに育つ環境が整い、

児童生徒による環境教育活動も

より安全に実施できるようになりました。

公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構の御支援に、

深く感謝申し上げます。

第5期「野鳥の庭」工事始まる!

今回で5回目を迎えました。

今回の工事は、プール西側に植樹された

温州ミカンの縁石工事です。

これは、第1回(平成23年度)整備工事の一環として

植樹されたものです。

これらの工事は、いずれも

(公益社団法人)とちぎ環境・みどり推進機構の支援に

よるものです。

この温州ミカンは、昨年から多くの実をつけはじめ、

17年前に植樹された校庭のみかんとともに味わわれています。

「野鳥の庭」の工事完了!

(周長23m)が完了しました。

これは、「ふるさととちぎみどりづくり事業」として

実施されたもので、公益社団法人

とちぎ環境・みどり推進機構の支援による

「大塚実みどりの基金」を活用させていただいたものでです。

きれいに整えられた「野鳥の庭」で、児童生徒たちが、

安心で安全な自然観察が行えるようになりました。

果物屋さん !でしょうか ?

かわいい果物屋さん ?が・・・。

果物の名前が書かれた名札と、「学校の庭でとれました」という

看板がついていました。

高等部の生徒が、先生と一緒に飾ってくれたそうです。

この果物の中に、バレンシアオレンジがありますが、

平成11年度に、プール東側にある「ちょうの里」に植樹され、

近年ようやく実をつけはじめました。

本校は、いろいろな果物が楽しめる、とても楽しい校庭があります。

「野鳥の庭」の工事はじまる!

これは、「野鳥の庭」の縁石工事で、

周長約23mのブロック積花壇が造成されます。

この工事は、公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構による

「ふるさととちぎみどりづくり事業」として実施されています。

上の写真の左側には、昨年度に完成したブルーベリーを

囲む縁石があり、

今回の工事は、乙女ツバキやユスラウメなどが

植樹されているエリアです。

この観察フィールドは、初めて「野鳥の庭」として誕生し、

本校における環境教育の原点とも言える場所です。

ミズアオイの種ができました。

今年も、たくさんの種ができました。

このミズアオイは、10月になると、

結実した実が枝からはずれて、

下に落ち出します。

水面に落ちた実は、成熟すると自然にはじけて種を放出します。

来年も、きれいな花が咲いてくれることでしょう。

今年もミズアオイが育ちました

今年もきれいに咲きました。

そして、このビオトープに、

栃木県県南環境森林事務所からいただいた

プランターが設置されました。

秋を感じて!

お届けします。

最初にご紹介するのは、校庭の南側にある「野鳥の庭」の

あけび棚です。たくさんの実をつけてくれました。

そしてこれは、プール南側にある「ちょうの里」に植樹されて

いるレモンです。「すっぱい香りが大好き!」一つもぎってみま

した。

今度は、学校の裏山にある「ほたる沢公園」を散歩しました。

「秋の七草!・・・ススキ」 先日の朝礼で聞いた校長先生の

お話を覚えていました。思わず二人で記念撮影!?

ほたる沢公園北側では、ダム工事が進められています。

沢の中をのぞくと、アメンボが泳いでいました。「次は網を

持ってすくってみよう!」と大はしゃぎでした。

ぼくの夏休み Vol.2

たくさんの実がついていました。

この木には、秋になるとヤマガラが毎日訪れて、

この実をくわえて巣に運びます。

真冬の非常食になるようです。

この実をつぶしてみると、泡だって洗剤の代わりになることも、

生活の知恵として昔から伝えられています。

巣箱をかけた学校裏山

(あしかがの森 足利病院 ほたる沢公園)を散歩しました。

今年もたくさんの小鳥たちが巣だっていきました。

現在、この「ほたる沢公園」の北側では、

土石流に備え砂防堰堤(さぼうえんてい)工事が行われています。

(幅57m 高さ7.9m)

卒業生の皆さんへ: フクロウ用の巣箱が工事範囲内に

かかってしまいましたので 取り 外し ました。

ところで、堰堤(えんてい)とは何でしょう。

簡単に言えば、小さいダムのことで、

高さが10m以内のものを堰堤(えんてい)と呼ぶそうです。

(監督さんが親切に教えてくれました)

この工事は、平成27年11月まで行われる予定です。

(西越床沢 足利市大沼田町)

御覧のように、木々も伐採されてしまい、

クワガタ虫やカブト虫がいた木もなくなってしまいましたが、

私たちの安全な生活確保と自然環境保護について考える

良い機会としたいですね。

ぼくの夏休み!

野鳥の庭のカキの木の下には、小さな穴ぼこがたくさん開いていました。これは・・・?

そうです、セミの幼虫が地中から出てきた穴なんですよ。まだ穴の中に幼虫がいる時は、大豆ほどの小さな穴です。少年の頃は、この穴にたくさんの水を入れて、幼虫を中から出してつかまえました。夜になってその幼虫を蚊帳(かや)の中に入れておくと、朝には立派なセミになっているのです。

シオカラトンボも飛んでいました。そして、アキアカネが校庭を舞い始める頃、楽しかった夏休みもいよいよ終盤を・・・。

先生、そう話をいそがないでくださいよ! という児童生徒のみなさんの声が聞こえてきそうなので今回はこれくらいにしておきましょう。

夏休みの校庭では!

学部の花壇の除草を終え、校庭を散歩してみると、いろいろな果樹や草花が元気よく育っていました。夏休みに入ったばかりですが、いつの間にかいろいろな変化を見せてくれています。

まずはこんな写真から見ていただきます。なんとも美味しそうな? 姫がまの穂です。中庭のビオトープで元気に育っていました。

そして、バケツの中では、JA足利からいただいた「ばけつ稲」が所狭しと背伸びしています。その横には、山崎直子さんと宇宙を旅した「NAOKO☆アサガオ」がツルを伸ばしています、

これは、玄関のアクアリウムの隣のホテイアオイ、メダカの稚魚がたくさん泳いでいます。

校庭の「野鳥の庭」の姫リンゴです。巣箱の下にはかわいい実がなっています。この巣箱にも野鳥が繁殖しました。

姫リンゴのお隣には、おいしそうなカキの実がなっています。まだ渋いので食べてはいけません。

大きなヒマワリも咲いています。昨年、課外活動で植えたヒマワリの種がこぼれて、自分の力だけで育ちました。

そして最後に御紹介するのは、プールの西側の温州ミカンです。このミカンは、平成23年12月に 大塚実みどりの基金による「ふるさと”とちぎ”みどりづくり事業」(公社 とちぎ環境みどり推進機構)の支援によって植樹されました。 今年から、たくさんの実を付け始めました。

こうして、夏休みの校庭の木々たちは、元気な児童生徒の皆さんをいつでも待っているんですね。

アケビの仲間たち

アケビの仲間には、アケビ、ミツバアケビ、ゴヨウアケビの3種類があるそうです。本校のアケビは、小葉5枚からなる掌状複葉で、小葉は楕円形で縁にギザギザ(きょ歯)がないため、アケビであることが明らかです。

校庭の植物をいろいろ調べてみると楽しいですね。

山崎宇宙飛行士と宇宙を旅しました!

この種は、山崎直子宇宙飛行士の公式記念品(OFK)として宇宙を旅しました。

そして、こちらは宇宙を旅したアサガオです。「NAOKO☆アサガオ」と呼ばれており、「やさしさ」「おもいやり」『きぼう』を育てることをねらいとしています。さらには、いのちを育てることの大切さを学んでもらいたいという大きな願いも込められています。

ヒヨドリのひな誕生!

先日、御紹介した時は4個の卵がありました。昨年のひなの数も4匹、そして今日4匹のひなが確認されました。ヒヨドリは、シジュウカラなどの小型の鳥よりも身体が大きいためか、卵も4つくらいが適当なのかも知れません。(本校の児童生徒によるシジュウカラの観察では、6個~11個までの記録があります)

今年も無事に巣だってほしいですね。そしてまた来年も同じ木で繁殖してほしいと願っています。

ユスラウメの赤い実

小学生の頃、通学路になっていた果物たちの一つに、このユスラウメがありました。ちょっとサクランボに似た味がします。

このコーナーで、ユスラウメの実を御紹介するのは初めてです。あっと言う間に小鳥が食べてしまうためか、あまり目立たなかったようです。

ブルーベリーのお話

ブルーベリーに適した用土は、pH4,3~5,5という強い酸性土です。ピートモス(カナダの水苔を腐熟させた園芸資材)などを土にすき込みます。

児童生徒のみなさん、今年も小鳥たちに負けないように、甘い果実を楽しんでくださいね。

今年は防水性?の巣だ!

5月26日(火) 中庭にあるツバキの木に、今年もヒヨドリが巣を作りました。巣をそっとのぞいてみると、卵が4つ産み付けられていました。親鳥はまだ卵を温めていません。小鳥たちは、強い猛禽類とは異なり、卵を多く産みます。そして、卵を同時に孵化させるために、最終卵を産んでから卵を抱き始めます。雛たちを均一に育てるための工夫なんですね。

その点、タカやフクロウなどの猛きん類は、卵を1~2個しか産まず、第1卵から卵を抱き始めてしまいます。(強い雛しか育てません )しかし、小鳥たちは、厳しい生存競争を生き抜かなければならず、多くの卵を産んで、効率よく、しかも速やかに巣立ちさせる合理的な方法を選択しています。

ところで、今年の巣を下から見ると、なんとビニール袋が使われています。防水のためなんでしょうか? 雨がたまって、その重さで巣が落ちなければいいのですが・・・。

スイレンとミカンの花

「先生、スイレンとハスってどう違うの?」 「・・・なんでハスの花の上に仏像がいるの?」昔なつかしい生徒との会話を思い出しました。

ミカンの花も咲いていました。今年は、昨年より早い開花だったようです。今年の秋も甘いミカンが食べられそうですね。

ミズアオイの種まきをしました。

このミズアオイの栽培は、平成8年度から始められました。当時は絶滅危惧植物の保護を通して、障害のある児童生徒たちの「生きる力」を育てることを目的としていました。

今年度は、野鳥の観察やメダカの飼育などを通して、もう一度原点に立ち返り、生命について考えてみるよい機会とします。

♪ メダカの学校は ♪

赤、青、黄色のメダカたち、とても元気です。

ビオトープで発見!!

体長を測ると約5cm、この日だけで5匹発見しました。小学部の子供たちも大きさにびっくりしていました!図鑑によると種類はギンヤンマ、成虫になると9cmほどにまで成長するようです。

ギンヤンマは幼虫で越冬し、大きくなるとメダカやオタマジャクシも捕食します。十分に成長した幼虫は4月の終わりから5月にかけて、成虫への脱皮を行います。夜に脱皮した成虫は朝早くまで、じっと動かず羽や腹が固くなるのを待つので、朝早くビオトープをのぞくと脱皮したての成虫を見ることができるかもしれません。

藤の花を発見!

ブルーベリーとリンゴと・・・、

そして、ふと足下を見ると・・・。さりげなく咲いている身近な草花ですが、よく見てみると、きれいなものですね。

野鳥の繁殖がスタート!

*学校裏山:あしかがの森 足利病院 「ほたる沢公園」内

開の時期を比べると!

校庭の木々の開花や、学校裏山の野鳥たちのさえずりなどを記録していくと、いろいろなことがわかってくるようです。昔から伝わる話に、生け垣などに作られる蜂の巣の位置(高低)によって、その年の雨量(多いか少ないか)を予測することができるそうです。今年度は、いったいどのような年になるのでしょうか?

「野鳥の庭」の息吹

カラのさえずりは聞こえてきませんが、メジロやコカワラヒワの鳴き声が響いてきます。

昨年度1月に完成した花壇(ふるさと とちぎ みどりづくり事業)では、ブルーベリーとサクラ

ンボが元気に育っています。また、姫リンゴやアケビの花も咲き出しました。

* ふるさと とちぎ みどりづくり事業:「大塚実みどり基金」公益社団法人とちぎ環境・みど

り推進機構の支援による。

学校花壇の花たち

学校花壇のチューリッップが満開になりました。今年は、1週間ほど早い開花になったよう

です。そして、花壇の傍らに植えられたレンギョウの花もきれいでした。「バナナみたいな

花!」と言ったのは、生徒ではなく、なんとK・A先生でした。よく見ると、花弁がバナナの実

のように黄色でかわいい形をしています。よく見ると、意外なところに気付くのが自然観察の

おもしろいところですね。

春を迎えた「野鳥の庭」

春が来た!

ところで、今朝(18日)、ウグイスの初鳴きを聞きました。春がきました。これから、このホームページでは、野鳥や昆虫の初鳴きや初登場をいち早くお知らせしていきます。どうか、皆さんも季節を全身で感じていただければ幸いです。

ふるさととちぎみどりづくり事業に感謝!

前回(本ホームページ)、御紹介いたしましたが、自然保護活動(現在では、環境教育活動)のフィールドとして設けられた「野鳥の庭」(校庭南側スペース)のブルーベリー(16本)とサクランボ(2本)を囲むコンクリートブロック積花壇(周長21.5m)が完成しました。

また、花壇用土に用いられたのは、ブルーベリーに適した弱酸性のバーク堆肥系用土で、幼木の健やかな成長を促します。

生徒会代表委員の生徒たちは、「おいしい実がたくさん成ってほしい」と期待に胸をふくらませていました。

ふるさととちぎみどりづくり事業始まる

1月14日(水) 校庭南側にある「野鳥の庭」の工事が始まりました。この事業は、公益社団法人 とちぎ環境みどり推進機構の支援によって実施されているものです。

本校では、平成23年12月に、 同事業によって、花壇の造成、みかんとブルーベリーの植樹が行われました。残念ながら、ブルーベリーの植樹された場所は、豪雨などによって、土が少しずつ浸食してしまい、隣接する沼に流れ出てしまう状態でした。

今回の工事によって、校庭の土砂の流出を防止するとともに、ブルーベリーやサクランボなどの幼木に適した花壇が完成する予定です。

今度は、♪ あま~いミカンのお話 ♪

10月30日(木) 校庭の南側の「野鳥の庭」に植えられている温州みかん。ごらんの通り、今年もたくさんの実がなりました。樹齢14年目を迎えたこのみかんも、いよいよおいしい実をつける適齢期(15年~)になりました。そして、白くてあまい香りを漂わせていた花を咲かせていたのも、つい昨日のように感じられます。(5月19日:本ホームページに掲載)

そして、今年もあまい実をもぎとるためのヒントを紹介します。

よく日光の当たっている枝についている実に注目、ちょっと握ってみて、比較的やわらかい実を食べてみましょう。(それでも酸っぱかったら、ハズレです。再チャレンジを・・・)

お誕生おめでとう!

そういえば、先週誕生したクロアゲハについてのレポートをアップしようとしていた矢先のことだったので合わせてご紹介することになりました。そして、この日はR君の誕生日だとか。楽しい思い出になりそうですね。

花が咲いてうれしいな!

エゴノミがいっぱい

今、エゴノキには、たくさんのエゴの実がなっています。写真は8月末のものです。

このエゴの実ですが、これが大好物の野鳥がいます。

「ヤマガラ」といいます。みなさんにはなじみの深いあのシジュウカラと同じ科に属します。

これから秋になるとエゴノキにヤマガラが飛来し、さかんにエゴの実をついばむ姿を観察することができます。ヤマガラはエゴの実を食べずに、くわえて飛んでいきます。樹木のウロなどに保存し、餌の少なくなった冬期に食べるそうです。学校に来るヤマガラは、実をくわえて林道を越え大坊山の麓のほうに飛んでいきます。いったいどこまで実を運んでいるのでしょう。

ヤマガラはもともと学習能力の高い野鳥と聞きます。芸を覚えたり手乗りで餌を食べたりする写真を見たことがあります。

気をつけていないと見落としがちな小さな野鳥ですが、これからの秋が楽しみです。

オトメツバキの思い出

その活動の一環に「こどもエコクラブエコロジカルあくしょん県コンテスト」がありました。自分たちが取り組んでいる自然保護活動を壁新聞で表現し発表するという内容でした。平成9年度は、シジュウカラやヤマガラ(カラ類)の巣箱架設で得られた今までの観察記録や当時絶滅危惧植物だったミズアオイの栽培・観察などを記事にしました。

結果は、めでたく優秀賞となり、栃木県代表として、名古屋で開催されたこどもエコクラブ全国フェスティバルに参加しました。2名の中学生が名古屋まで足を運びました。平成10年3月28日のことです。

そのときいただいた参加記念樹が「オトメツバキ」です。当時は高さが30センチほどでしたが、現在は大人の背丈ほどに成長しています。掲載の写真はその見事な実です。

校庭南側の「野鳥の庭」に植樹されています。

周囲の遊具では子どもたちが元気に遊んでいます。

オトメツバキもそっと見守っているようです。

サンカクイが元気に生育しています。

本校には、絶滅危惧や準絶滅危惧(都道府県によって異なる)植物となっている「サンカクイ」が元気に育っています。ちなみに本校のある栃木県では、どちらにも選定されていません。(栃木県では珍しくないのかも?)

サンカクイは、名前のとおり、茎の断面が三角の形状をしています。湿地に育ちます。

本校では、平成8年に、中庭のそれまで観察池だったところに裏山の土砂を入れ、ビオトープを造成しました。教師と児童ゎ生徒が力を合わせて行いました。

当初は、環境省が絶滅危惧Ⅱ類(VU)に選定した「ヒメシロアサザ」や、準絶滅危惧の「ミクリ」も定植しましたが、残念ながら育ちませんでした。「サンカクイ」はこの環境が適したのか、19年たった今も元気に育をっています。

現在のビオトープには、スイレンの花が咲き、ヒメガマが背を伸ばし、メダカやクチボソがのんびり泳いでいます。

自然の安らぎに、心が安まる空間となっています。

コナギとミズアオイのこと

見分け方は、花の付き方です。ミズアオイは、花序を真上に伸ばします。葉より高い位置で開花することが多いです。コナギは花を葉腋に付けます。花の上に葉があります。

今までミズアオイと思っていたものが、じつはコナギだったということがよくあるようです。

ここに掲載したコナギの花の写真と、以前掲載したミズアオイの花の写真を見比べてみてください。なるほどと思いますよね。

本校のプランタにこの2種がなぜ共生しているかと考えると、栽培を始めたとき、ミズアオイの種子と思っていたものに、コナギの種子が混じっていたということのようです。

今年もミズアオイの花が咲きました!

ミズアオイは、かつて環境省のレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に選定されていましたが、現在は保護が進んだようで、「準絶滅危惧」に変更されています。

本校では平成8年にミズアオイ栽培を始めました。渡瀬遊水池の植物に造詣の深い当時の理科の先生の御指導によるものでした。以後、毎年、播種と採種を繰り返し、今年で19年になりました。

ささやかな活動ですが、このことが自然を愛でる心が育つ一助となることをこころから願ってやみません。

今年も同じ木で「ピー、ピー!」

小学部の子どもたちがやって来ました。いつもの生き物が大好きなメンバーです。首を長く伸ばして、今にも巣から落ちそうなヒヨドリのひな(小学部の子どもたちも首を長くして)を見て、「見えた、見えた」と感激していました。今週は、台風8号が接近しそうです。無事に育ってくれることを願っています。

学校花壇の花が満開に!

7月のキノコ

山道の風はとてもさわやかで、柔らかな日差しが車椅子に降り注いでいました。・・・と、そんな時・・・。「あっキノコだ!」 なんと、遊歩道の傍らに、きれいなキノコを発見しました。「キノコって、秋だけじゃないんですね」

名前がわからないので、図鑑で調べてくれた人は、後でコメントをくださいね。

絶滅危惧植物「ミズアオイ」が育つ

この「ミズアオイ」は、5月9日(金)に、総合的な学習の時間において、小学部の児童たちによって播種されました。その後、無事発芽し、元気よく育っています。

「ミズアオイ」は、ミズアオイ科ミズアオイ属の植物です。また、環境省レッドリストによる絶滅危惧(VU)に分類されています。

近似種に、同じミズアオイ属のコナギがありますが、ミズアオイは花序を真上に伸ばすのに対して、コナギは花を葉の横側につけるので区別できるそうです。

花が咲いたら、よく観察してみましょう。

ウチョウランの花

紹介してくれた先生は、この球根を春に播いて育ててきました。理科の授業で生徒に見せてあげるそうです。

この球根は、小豆~小指頭大の大きさで、春に新芽を出し、6月に開花します。また、夏の成長期に1~3個の新球根ができ、秋に地上部が枯れ球根だけで越冬するそうです。来年は、生徒のみなさんによる一人一鉢栽培でも実施したくなるような可憐で小さなランでした。

四季を彩る学校花壇

日頃の地道な土づくりや、草花の生育に適した施肥と灌水作業などがきめ細かに行われているため、いつも見事な花を咲かせています。

野菜を育てる楽しさを !

小学部のスペースでは、生活科や理科の授業で植えられたミニトマト、ヘチマ、オクラ、枝豆などが元気に育っています。

中学部のスペースには、サツマイモの苗がきれいに植えられています。

昨年は、イノシシやシカたちの被害によって、生育が思わしくありませんでしたが、今年はフェンスも取り付けられ、安心して野菜たちの観察ができるようになりました。おいしい実がなることを楽しみに、しっかり勉強しましょう。

甘くな~い! ミカンの話

この2本の温州ミカンは、平成11年に植えられました。(県立学校個性化アクションプラン)また、この年は、第8回全国小学校中学校環境教育賞(主催:日本児童教育振興財団 後援:文部省、環境庁、全国都道府県教委、政令指定都市教委、全国39新聞社 協催:小学館)において、努力賞を受賞した年でもありました。

「先生、このミカン甘くないんだけど・・・」そうなんです。このミカンの実は、甘くないので有名?なんです。ここで、環境教育推進委員会からのコメントをひとつ・・・・。

● 熟していないミカンは甘くないのです。

鳥もまだ見向きもしないうちに、ほとんどの実が食べられてしまっているからですよ。(委員会としては、たいへんうれしいことなんですが・・・。)

一般に、ミカンは樹齢15年頃から収穫適齢期となり、20年で最盛期と言われています。

今年の秋は、「野鳥の庭」をよく観察して、鳥よりもはやく、しかも甘い実が食べられる児童生徒のみなさんを応援していますよ。

学校の樹木名を覚えよう

今回は、「サクランボの花」についての続編です。数年前、元教頭の室井崇生先生が「野鳥の庭」に植えてくださいましたサクランボの名前がわかりました。「佐藤錦」と「ナポレオン」という品種です。サクランボは、このように品種の異なる木を植えることで、結実を促進させます。(他花受粉:適した品種の組み合わせがあります)室井先生は、佐藤錦とナポレオンの組み合わせが良いことをご存知でした。

今年はまだ結実しませんでしたが、来年はサクランボが食べられることでしょう。

「野鳥の庭」の果実たちは今!

今回は、柿、姫リンゴ、ブルーベリーの子どもたちを紹介します。

♪オタマジャクシはカエルの子♪

アゲハ蝶の幼虫も食欲旺盛でした。今度、さなぎになった姿も紹介できるといいですね。

サツマイモの苗を植えました

従来の花壇は、耕土も浅く、花壇の縁石が無かったことから、土がフェンスを超えて沼に流出してしまいましたが、今回の造成によって縁石が設けられ、新しく土も入れられました。そのため、耕土も5倍近く増加し、いろいろな草花や野菜を育てるのに適した多目的な花壇が誕生しました。

まずはサツマイモの栽培から挑戦することになり、生徒たちによる心のこもった栽培がスタートしました。

〒326-0011

栃木県足利市大沼田町619-1

電話 0284-91-1110

FAX 0284-91-3660

ナビを利用して本校に来校される場合には、

「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。