文字

背景

行間

ここでは、各学科の活動を紹介しています

電子機械科課題研究発表会

課題研究は様々なものづくりに関連する課題を生徒自らが設定し、生徒同士が協力して解決していく授業です。3年間に習得した専門知識を駆使して、どのように課題解決に結びつけたかがポイントになります。

今年も電子機械に関するものづくりを中心に7つのテーマについて発表がありました。3年生は電子機械科2年生を聴衆にわかりやすく発表することができました。発表テーマは次の通りです。

(1)「自律型ロボットの制御」

(2)「電磁波(赤外線)を用いた制御に関する基礎研究」

(3)「技術ボランティア」

(4)「BSOボードの製作」

(5)「マイコンカーの製作」

(6)「電気自動車」

(7)「アイディアロボットの製作」

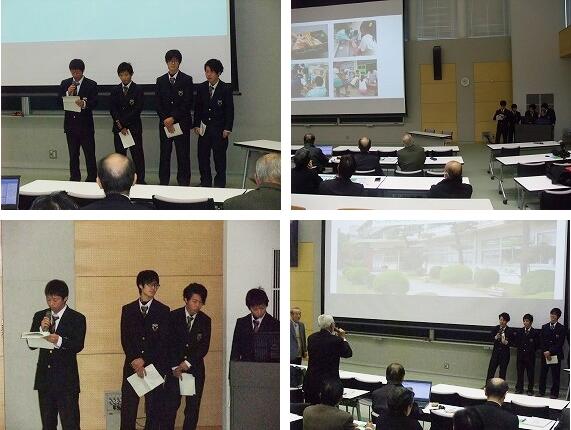

発表会の様子

これから発表します! わかりやすいスライドで説明!

自律型ロボットの製作 電磁波を用いた制御に関する基礎研究

技術ボランティア BSOボードの製作

マイコンカーの製作 電気自動車

アイディアロボットの製作 発表会の様子

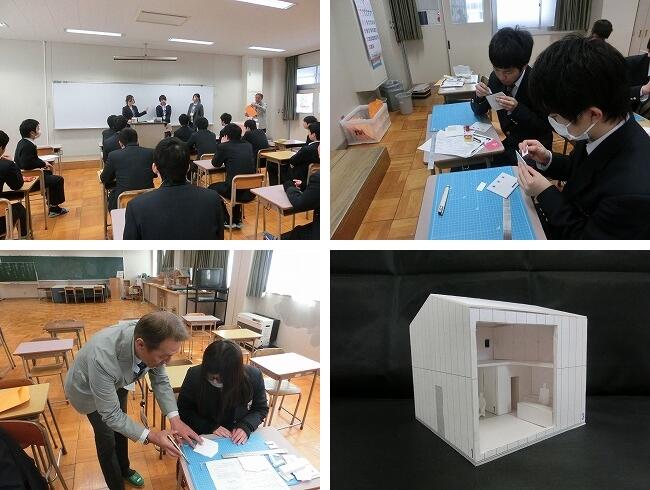

メディアアーツ模型講座

平成29年1月17日(火)に、宇都宮メディアアーツ専門学校の青山先生・星井先生・学生2名をお招きして、建設工学科2年生建築コースを対象に「9坪ハウス」の模型製作を実施しました。

9坪ハウスとは、1952年に設計者である増沢洵さんにより造られた住宅で、「最低限住宅」と言われ、戦後の日本において誰もがどこにでも建てられるものとして設計されたものです。

今回は、その「9坪ハウス」の模型を製作しました。普段、生徒たちは図面を描くことが多く、模型製作は初めての生徒もおり、興味津々で作業に当たっていました。これからの設計課題に活かしてくれればと思います。

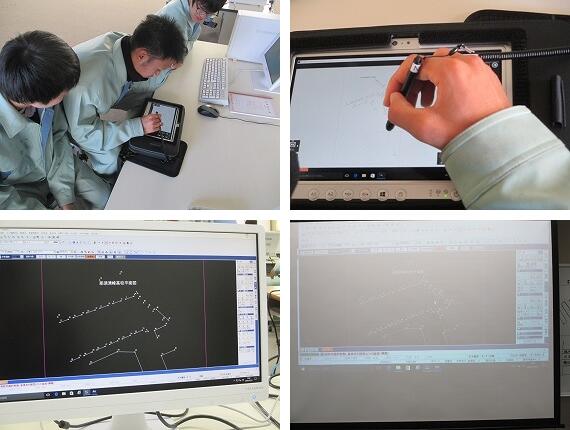

最新の電子平板実習を実施

最新の測量を体験

建設工学科3年生が、最新の「電子平板」を使った実習を実施しました。

電子平板とは、トータルステーション(角度と距離が測れる測量器械)とタブレットを連動させ、リアルタイムに建物の位置を測定した結果が、タブレットの画面上に座標として反映されるものです。この座標を結ぶと建物の形になり、地図が出来上がっていきます。今回は、校内の駐輪場や校舎などの測量を行い、校内の地図を作りました。

この実習を行うため、先週は宇都宮工業高校からGPS測量器を借りて、地理上の座標を測定する測量も行いました。

屋外で測量を行った後、室内でデータの整理を行いました。この整理もタブレット上で座標を線で結び建物の形を明らかにしていきます。そして、パソコンの測量用CADを使い2つのグループのデータを合体させ一つの地図にしました。また、今回、測量した結果と"Google Earth"のデータを重ね合わせ、座標等が間違っていないか確認しました。一部、ずれている個所もありましたが、おおむね学校の現況と一致しました。

今後は、校内のデータを測量し一つの地図を製作していきます。

身近な研究・実践活動報告会に参加しました

建設工学科の活動を報告会で発表

12月13日(火)、宇都宮工業高校大講義室を会場に『身近な研究・実践活動報告会-多様な視点から地域のエネルギー・環境を考える-』に参加し、建設工学科の取り組みについて発表しました。この報告会では、企業1件、小学校1件、高校は本校をはじめ宇都宮工業高校、今市工業高校、馬頭高校の4件、合計6件の取り組みが発表されました。

本校は2年生4名が、建設工学科で取り組んでいる小学校との連携事業などについて発表しました。発表テーマと発表者は下記の通りです。

「地域に期待される学校を目指して」

建設工学科2年土木コース

高久 圭太郎(箒根中出身) 渡邉 伸明(片岡中出身)

渡邉 琉希 (黒磯中出身) 髙橋 徹 (厚崎中出身)

また、1月31日(火)には土木学会関東支部栃木会主催の「第34回建設技術研究発表会」においても建設工学科2年の代表者が発表します。

建設工学科2年建築コース キャリア形成支援事業

ガス圧接とは、鉄筋の接合方法のひとつです。ガス溶接と同様に「酸素ガス」と「アセチレンガス」を使用しますが、圧接では”溶かさない”ことが重要だそうです。

生徒たちはアーク溶接を実習では経験していましたが、初めてのガス圧接作業に興味津々でした。専門性を高める上で、大変参考になりました。

物流出前授業

12月6日(火)に建設工学科1年生を対象に、(一社)栃木県トラック協会主催の「物流出前授業」を開催しました。内容は、第1部では物流の役割について、第2部では実際のトラックを使って機能などを説明して頂きました。

第1部では、物流の役割の説明や物流等に関するDVD観賞をしました。普段の生活においては食品が店頭にあることが当たり前になっていますが、東日本大震災の時は商品が少なくなったこともありました。今回の話を聞き、改めて物流が私たちの生活を支えているということを強く感じました。

第2部では、持ってきて頂いた3台のトラックについての全体説明のあと、グループごとに分かれ詳しくトラックの特徴について説明して頂き、また運転席に乗せてもらう体験もしました。

今回の出前授業により、トラックには目的に合った機能が付いており、様々な用途に使われていることを体験的に学ぶことができました。今回の授業を通し、生徒は「トラックに詳しくなった」、「私たちの生活を陰で支えていることがわかった」、「とても興味を持った」といった感想をあげており、生徒にとって良い体験ができたと思います。

職場見学(建設工学科)

12月2日(金)、職場見学として五洋建設株式会社技術研究所および国道400号 下塩原バイパス工事現場に行きました。

午前は、五洋建設株式会社技術研究所です。ここでは、最新のドローンなどを利用した測量技術や、津波や地震を起こして構造物などがどの程度耐えられるかを調べる試験など、たくさんの試験や施設設備を見学させていただきました。また、土木や建築の仕事の内容についてもお話をいただき、さまざまな業種との関わりを持ちつつ、「形」に残る仕事ができる喜びがあるという言葉に聴き入ってました。

午後は、下塩原バイパスの橋桁工事と第2トンネル工事現場を見学させていただきました。トンネルはまだ舗装も照明灯の付帯工事も終わっておらず、完成前のトンネル内を直に歩くことができ貴重な体験でした。

工事全体の説明

橋桁の説明

第2トンネル内の様子

電子機械科 キャリア形成支援事業

電子機械科3年生を対象に「キャリア形成支援事業」を実施しました。11月8日(火)、栃木日東工器(株)の佐藤様を講師にお迎えし、制御の理論、最近の制御動向について講義をしていただきました。エレベータ、自動ドアの異常の対策、自動加工機開発等を取り上げていただき、実践的な制御について理解することができました。

教科・科目:工業・電子機械実習・PLC実習(3年生)

講義内容 :テーマ『制御の実際について』

<講義>

1制御一般論

2最近の制御動向

<演習>

1制御装置開発の事例

2異常の考え方

3異常の対策

課題:自動ドアについて以下の項目について考えてみよう

(1) 考えられる異常

① ドアの構造や制御によるもの

② 外部の要因によるのも

③ 老朽化によるもの

④ 使う人によるもの

(2) その異常の対策

<講義風景>

建設工学科土木コース技術コンクール

建設工学科3年生の土木コースを対象に、「技術コンクール」を実施しました。

競技内容は、測量により100m先の高低差と2箇所の角度を求め、その精度と測定時間を競うものでした。

より良い結果を出せるように真剣に練習に励み、コンクールは誰が優勝してもおかしくないほどレベルの高いものとなりました。

3年間の実習の集大成としてふさわしいコンクールとなりました。

技能検定成績優秀者5名表彰

11月15日(火)に「栃木県職業能力開発促進大会」が県総合文化センターにて行われました。技能検定合格者のうち、本校からは高得点で合格した5名が表彰されました。受賞者名と作業名は以下の通りです。

普 通 旋 盤 3級 滑川 智愛(機械科3年)

電子機器組み立て 3級 大越 智裕(情報技術科2年)

木と触れ合う保育園児

先日行われた西那須野産業文化祭で、本校の建設工学科が体験型展示を行った「木材で製作したおもちゃ」を、那須塩原市立西保育園に寄贈してきました。

保育園の子どもたちは、A1サイズのアニメキャラクターパズルと1本が25cm程の巨大ジェンガで早速遊んでくれました。その様子を見て、製作に携わってきた生徒たちも大変嬉しそうでした。

今回のパズルやジェンガ等に興味があるという団体の方は、本校の建設工学科まで是非ご連絡ください。

電気安全教室【一時保存中】

保護継電器の動作試験や絶縁耐力試験について、試験方法の注意点など詳しく説明していただきました。初めて使用する機器を使っての講義で、生徒はとても興味深く講義を受けていました。

機械科より 前期技能検定結果

機械科生徒14名合格!!

技能検定の合格証が10月に交付されました。授業(実習)で培った基礎技術を放課後や休日・夏休みの練習を通して加工技術・操作技術を向上させ、技能士資格を取得しました。

※技能検定とは?

作業(仕事)で必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度のこと。

○3級普通旋盤作業

機械科2年 石倉竜太(氏家中) 松浦竜弥(野崎中) 矢澤和樹(三島中)

吉沢勇輝(矢板中)

○3級フライス盤作業

機械科3年 滑川智愛(馬頭中)

○3級マシニングセンタ作業

機械科2年 平山顕史(黒田原中)

機械科3年 加藤悠雅(若草中) 小森理央(若草中) 中居涼護(片岡中)

中島翔太(矢板中) 小林勇希(箒根中) 鈴木海斗(黒田原中)

豊田元生(矢板中) 藤田裕也(片岡中)

※( )内は出身中学校

(フライス盤作業) (マシニングセンタ作業)

建設工学科コース分け説明会

土木コースと建築コースで学べること、また、卒業後の進路などについて説明を行いました。コース選択は、今後の進路に大きな影響を与えるものです。ご家庭でよく相談の上選択するようにしてください。

次回は9月16日(金)18時から行います。

建設業仕事説明会②を開催しました

井本様からは、建設業全体の話と建築と土木の仕事の違い、建築工事の流れ、施工管理の仕事やその魅力についてのお話をいただきました。臼井様からは、今後の土木事業では、ドローンによって測量や現場管理を行っていくようになることや、構造物の着工から完成までの流れを実際の写真を交えながら説明していただきました。

第2部として、在校生からのアドバイスを行いました。建設工学科3年伊藤歓人君、花塚友哉君が、建築コース・土木コースそれぞれの魅力について説明してくれました。同じ学校で学ぶ先輩からのアドバイスは、とても心に響いた様子でした。

もうすぐ土木コースと建築コースを選択することになる建設工学科1年生にとっては、とても貴重な説明会になりました。

電子機械科よりジュニアマイスター顕彰認定者2名

ジュニアマイスター顕彰とは、全国工業高等学校長協会が主催している技術に関する顕彰制度です。高校在学中に取得した資格試験の種類、級により顕彰されるものです。今年度は、前期申請者としてシルバーに2名が認定されました。

電子機械科で取得できる資格には、機械系の3級技能士、電気工事士、機械製図検定、計算技術検定、情報技術検定、危険物取扱者試験などがあります。日々多くの生徒が資格取得を目指して頑張っており、今後は、ゴールド認定者を含め、さらに多くのジュニアマイスターが誕生することを期待しています。

電子機械科 3年 板橋 凱大

電子機械科 3年 前田 隆志

電子機械科より第二種電気工事士に合格!

電子機械科より第二種電気工事士に合格!

先日行われた第二種電気工事士試験の結果、電子機械科では、4名の生徒が合格しました。試験には学科と実技があります。

電子機械科の第二種電気工事士試験への取組については、受験希望者を募り、指導を行っています。生徒は、放課後、夏休み等を利用して学習に取り組み、見事に合格を果たしました。

電子機械科 3年 佐藤 琢人

電子機械科 3年 東海林 大暉

電子機械科 2年 安藤 将也

電子機械科 2年 平山 裕二

情報技術科より電気工事者合格4名

7月23日に行われた第二種電気工事士試験(二次試験実技)の結果が発表されました。情報技術科では、3年鈴木 翔君、2年田代愛実さん、浜中 嶺君、人見 綾君の4名全員が見事合格しました。夏休み返上で練習した成果が実りました。おめでとう!

インターンシップでドローン操縦体験

インターンシップ先の一つ(株)青木建設では、ドローンの操縦体験をさせていただきました。現在、建設業の分野では測量等でドローンが積極的に活用されるようになっています。(株)青木建設では、災害時に現場の状況確認などで利用されるそうです。

今後は、高校においてもドローンについての講義などを導入し、生徒が最新の建設技術に触れる機会を設けることを検討していきます。

コンクリートカヌー大会結果

平成28年8月27日(土)に埼玉県戸田市の荒川調整池「彩湖」で開催された第22回土木系学生によるコンクリートカヌー大会に、本校の建設工学科土木コースの3年生が参加しました。

この大会は、コンクリート系材料で制作したカヌーでレースを行うものです。本校では、建設工学科土木コースの課題研究で毎年コンクリートカヌーを制作し、大会に参加しています。

今年のカヌーは設計を一新し、より速く進むことができるようになりました。その結果、予選第5レースでは2分28秒で第5位、敗者復活第2レースは3分25秒で第2位となり、昨年に比べて約1分30秒以上タイムを縮めることができました。しかし、組み合わせの関係で上位に入ることができず、残念ながら準決勝進出はなりませんでした。来年度はカヌーを漕ぐ練習をさらに積み重ね、上位進出を狙いたいと思います。

NEW

このホームページ内の

写真や文章の無断転用は

固くお断りします。