文字

背景

行間

農業科【食品化学科・農業経営科・生物工学科】便り

ふるさと納税の返礼品に向けて!!part7

ふるさと納税の返礼品に向けて愛情込めて育てていた「りほ」が9月5日の9時に出荷することとなりました。

そのため、今回は出荷準備を行いました。

まず鼻環を付けます。牛自身もすごく痛がるので、手早く行うのがコツです。出荷時に紐をつけるのですが、鼻環に紐をつけることによって、誘導しやすくしています。その後、体をきれいにブラッシングしてあげます。出荷時にはどこよりもきれいな状態で出荷することを心がけています。

最後に今回は体重測定をしました。生体重で836キロと大きく成長してくれました。

明日は出荷になりますが、最後まで愛情込めて管理していきたいです。

ふるさと納税の返礼品に向けて!!part6

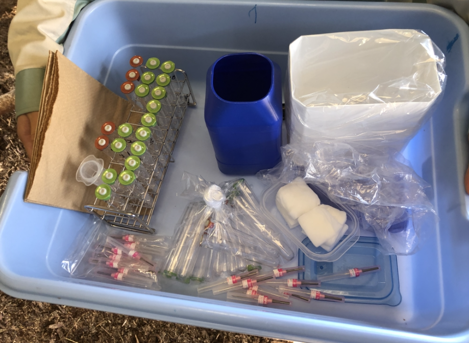

今回は、ビタミン検査についてお話します。

和牛はビタミンAおよびビタミンA前駆体(カロテン)を一定期間不足させることで筋肉内に脂肪(サシ)が入り易くなることが報告されています。一方でビタミンAを不足させることは、牛の健康に対して悪影響を及ぼすため、定期的に血中のビタミンA量を調査し、限界値を下回らないようにコントロールしています。また、ビタミン検査は、牛の血液を採取し県北家畜保健所に送付して、ビタミンA等の数値を測定しています。

那須拓陽高校では月に1回程度実施しており、ビタミンAが限界値に達しそうな牛に対しては、ビタミン剤を経口で給与し、コントロールしています。

ふるさと納税の返礼品に向けて!!part5

今回は、ルームメイトの「こはる」についてお話します。

まず那須拓陽高校の肥育牛は、牛舎内の1区画に2頭以上で飼育する多頭飼いです。理由はセリ食いで、同じ区画で過ごす牛たちに競わせるようにして飼料をたくさん食べてもらい、大きな体にするためです。

ふるさと納税の返礼品に出品する予定の「りほ」のルームメイトが「こはる」です。

生年月日は、2021年10月29日の牛です。お気づきになった人がいるかもしれませんが、「りほ」よりも1年近く若い牛になります。多頭飼いの多くは月齢が近い牛同士ですが、今回は月齢が近い牛がいなかったため一緒に飼育しています。

当初は1歳も離れているため、なかなかなじめていませんでしたが、すぐに仲良くなりいつも元気に過ごしています。

「りほ」の出荷まで残り1か月を切りましたが、これからも仲良くしてほしいです。

ふるさと納税の返礼品に向けて!!part4

今回は、除ふんについてお話します。

除ふんは、牛の排せつ物を清掃することで、すべての牛舎で行っています。肥育牛を飼育している場所では、月に1回以上除ふんを行い、牛たちがストレスなく過ごせるようにしています。敷料には粉砕バークと呼ばれる木の皮を細かくしたもの等を使用しています。

除ふんを行うと牛たちが飛び跳ねたり走り回ったり、さらに体をこすりながら喜びを表します。

また、除ふんでは一つ注意点があります。敷料をしっかりと平らにならさないと寝ころんだ牛が自力で立てなくなり、最悪、死に至ってしまうことです。そのようなことがないように細心の注意を払って行っています。

before

after

ふるさと納税の返礼品に向けて!!part3

今回は給餌と体重測定についてお話します。

那須拓陽高校の肥育牛は7時と16時に配合飼料、10時と17時に稲わらを給餌しており、畜産専攻や1、2年生の総合実習、牛部での活動等で担当をしています。多くの生徒が関わることによって、人懐っこい肥育牛になります。

体重測定は出荷前までに数回行っており、与えている餌に対してしっかりと増体しているか、元気に成長しているかを確認しています。そのほかにも様々な作業を通して牛の状態を把握し、出荷まで生徒みんなで見守っています。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。