文字

背景

行間

校長室便り

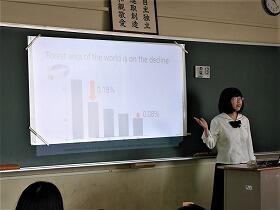

高2理系「英語表現Ⅱ」の授業見学

本時は「SGDsに関するプレゼンテーションを行う」というもので、先週から、順番に生徒全員が発表しています。

発表は、SDGsに関して自分でテーマを設定し、資料を探し、表やグラフを使って説明し、自分たちにできることを提言する、という内容です。

中島蒼(なかじま あおい)さんは、「Forests and global warming」(森林と地球温暖化)について発表していました。英語の原稿はすべて暗記しており、実に堂々と、わかりやすく説明していました。

発表後は、英語での質疑応答がありました。鋭い質問でしたが、うまく答えていました。

素晴らしい発表だったので、昼休みに話を聞かせてもらうことにしました。

*なぜ、このテーマにしたのかですか?

「去年の8月に宇都宮でSDGsに関するセミナーが開催されたので、それに参加しました。県内から高校生が20人くらい集まり、SDGsやプレゼンの仕方などについて、2日間学びました。その時、講師の先生がパームオイルについて話してくれました。パームオイルは日常の様々な製品に使われており、それを作るために多くの森林を伐採し、プランテーション(大規模な農園)を行っていることに衝撃を受けました。このことを多くの人に知ってもらいたいとずっと思っていたので、やっとその日が来た、という気持ちで、テーマに選びました。」

*本当に素晴らしいです。何か伝えたいものがあるとき、プレゼンは血の通った力のあるものになるんだなと感じました。

*来週も続きのプレゼンがあるそうなので、楽しみにしています。

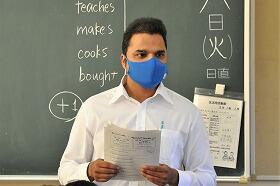

学習指導員のMr Kushal の紹介

クシャール先生は、インド ムンバイ出身で、35歳です。

9月8日(火)3限目の「中学2年1組の英語」の授業(栗原先生)を見学しました。クシャール先生の2度目の授業ということで、授業の中での立ち位置が明確になっている感じがしました。

この時間のGoalは「自分の気持ちや様子を英語で言えるようになろう」です。

五感を表す動詞を使って英文を作り会話をします。

クシャール先生は、栗原先生とペアになり、実際にどんな会話になるのかお手本を示します。

また、生徒同士がペアトークをする際に、アドバイスをしたり、生徒とペアを組んで会話をしたりします。生徒は、クシャール先生と英語で会話することで、伝わっているんだなあと実感することができます。

授業終了後、生徒にクシャール先生の印象を聞いてみると、異口同音に「ユーモアがあり、面白い先生。明るくて話しやすいです。」という答えが嬉しそうに返ってきました。

逆に、クシャール先生に生徒の印象を聞いてみると、「すごくいい子たち。最初は緊張していましたが、今では、先生先生と話しかけてくれるようになりました。でも、あえて日本語ではなく、英語で返すようにしています。」

クシャール先生は、すでに、頼りになる人気者になっているようです。

ALTのMr Darienの紹介

デリアン先生は、アメリカ、テネシー州出身の26歳です。日本には4年間住んでおり、3年前から、足利高校のALTとして、勤務しています。

そこで、9月8日(火)2時間目の「中学3年1組の英語」の授業(川俣先生)を見学しました。デリアン先生の3年1組の最初の授業です。

この時間は、デリアン先生を紹介するとともに、楽しく英語を学べる素敵なプログラムを川俣先生が用意してくれていました。

名付けて、「アタック25」でデリアン先生にアタック!(すいません。勝手に名付けました)

ゲームのルールは、生徒は4人1組のグループとなり、順番に、白板に書かれた25の番号を1つずつ選んでいきます。例えば、15番を選ぶと、川俣先生が独自に作成したデリアン先生への15番のクエスチョンを読み上げます。「Where are you from?」生徒は答えを予想して手を上げて英語で答えます。デリアン先生が正解か不正解か答えます。正解すると、そのグループは15番のマスを獲得します。これを順番に繰り返し、縦・横・斜めのビンゴを目指します。

ちなみに、川俣先生が用意していた質問には、このようなものがありました。

「Which do you like better short hair or long hair ?」

「Who is your favorite singer ? 」

「When you are JH student, which club did you belong to ? 」

また、質問がブランクの番号もいくつかあり、その場合は生徒が質問を考えて、直接デリアン先生に質問します。例えば、生徒はこんな質問をしました。

「Do you have a girl friend ?」

こうして、楽しい時間はあっという間に過ぎ、デリアン先生と生徒との距離も縮まりました。生徒たちから「デリアン先生は明るくて親しみやすい。これから楽しくなりそう。もっと来て欲しい。もっと会いたい!」といった声が聞かれました。

また、授業終了後、生徒たちに、今日の質問の中で一番興味を持ったものは何?と聞いたところ、女子生徒は全員「Girl friend!」 と答えていました。

一方、デリアン先生に生徒の印象を聞いてみると、「すごくいい子たち。答えがわからなくても何度でもトライしてくる。授業に興味を持ち、楽しんでいるのが印象的。」と答えてくれました。

高3「フードデザイン」の授業見学

今日は、「コロッケとコンソメスープ」です。

今回はコロッケなので、衣を付けたり、油で揚げたり、一気に難易度が上がったような気がします。

まずは、コロッケの材料であるジャガイモ(皮をむいて茹でる)とタマネギ(みじん切り)、コンソメスープの材料のにんじん・タマネギ・セロリ・インゲン(1cm角切り)を準備します。

次に、コロッケの材料のタマネギとひき肉を炒めます。炒める手つきもだんだん堂に入ってきました。

茹でたジャガイモを炒めたタマネギ・ひき肉とよく混ぜ、形を整えたものに衣をつけていきます。この時、衣をつける順番が今回のポイントの一つだそうです。

油の温度は180℃、温度計を使って計測します。コロッケを油に入れる時、油がはねないようにするのも、今回のポイントです。

並行して、コンソメスープもつくっています。コロッケも完成です。使い終わった油は、「固めるテンプル」の粉末を入れて固めます。固めると生ごみとして捨てることが出来ます。

さて、いよいよ試食です。この瞬間のために、生徒たちは頑張ってきました!

皆、出来栄えには自信がありそうです。

最後に今回の感想を聞いてみました。

「油で揚げるのは初めてでしたが、やってみるとそれほど難しくはありませんでした。」「難易度は、3段階の2くらいです。」「コロッケがこんなに簡単にできるとは思いませんでした。」「おいしくできました!」

どの生徒からも満足そうな答えが返ってきました。毎週、火曜日の4時間目の調理室には、幸せな雰囲気が溢れています。

旭城祭~野球部招待試合

3年生が引退した本校の野球部は、1,2年生で7名となりましたので、足利清風高校との合同チームを組むことになりました。本日は、宇都宮東高校(壬生高校との合同チーム)と矢板東高校を招待し、県立中高一貫教育校3校での練習試合を行いました。

試合は、9時少し前から、「佐野高・足利清風高合同チーム」対「宇都宮東高・壬生高合同チーム」の対戦から開始しました。空には秋を思わせる雲が見られましたが、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や気圧の谷の影響で、すぐに厚い雲が垂れ込めてきました。

3試合目の「佐野高・足利清風高合同チーム」対「矢板東高チーム」の対戦は、3時過ぎに雷雨のため8回で終了しました。来週末から、新人大会が始まりますので、各チームとも真剣に取り組んでいました。

なお、新人大会では、本校(足利清風高との合同チーム)は、9月12日(土)に足利工業高と対戦します。

身近な風景 ~セミの抜け殻調査③

(これまでの復習)

本校の前庭ではセミの鳴き声がうるさいほど聞こえます。特に、ミンミンゼミです。

そこで、前庭でセミの抜け殻調査を行ったところ、意外にも、ミンミンゼミの幼虫の抜け殻は少ないことが判明しました。9月1日までの抜け殻の写真を見れば、一目瞭然ですね。なぜ、たくさん鳴いている(=成虫は一定数存在する)のに、幼虫の抜け殻が少ないのか、これが「ミンミンゼミの謎」です。

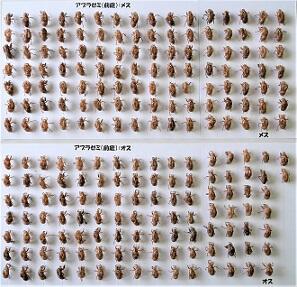

<アブラゼミ> メス112、オス107、計219

<ミンミンゼミ> メス6、オス6、計12

アブラゼミとミンミンゼミの中で、ミンミンゼミの占める割合(ミンミン率)は、約5.2%でした。さすがに、少ないですね。

今回、その謎を解く鍵を発見しました! 以下に紹介します。

私は、「セミの成虫は、羽化した場所だけで生活するのではなく、ある程度の範囲(生活圏)で生活している」という仮説を立てました。

つまり、成虫は空を飛べるので、他から佐高の前庭まで飛んできて、そこで鳴いているのではないか、ということです。

さて、佐高の周囲の状況を見てみましょう。西隣には、朝日森天満宮の周囲の森(鎮守の森)が広がっています。そこからも、ミンミンゼミの鳴き声が盛大に聞こえてきます。

(yahoo 地図を使って加工しました)

距離にして50~100m程ですので、セミが飛んでくることも可能なのではないかと推測しました。そこで、朝日森天満宮の境内で、セミの脱け殻調査(9月1日の夕方)を行いました。

探してみると、ここでも抜け殻は見つかりました。

時間にして10分程度の調査でしたが、妙なことに気づきました。

「ミンミンが多い!」

アブラゼミとミンミンゼミの幼虫の区別は、触覚の太さなどで見分けることができます。最初は実体顕微鏡を使っていましたが、最近は、肉眼でパッと見て大体わかるようになってきました。しかし、持ち帰って実体顕微鏡で確認しました。結果は以下の通りです。

アブラゼミ23、ミンミンゼミ13。 ミンミン率は36%

わずか10分程度の簡易的な調査でしたが、佐高の前庭のミンミン率5%に比べると、朝日森天満宮のミンミン率は圧倒的に高いです。しかも、両種のメスの数は同数でしたので、ミンミンゼミのオスの数は実際はもっと多い可能性もあります。

これらのことから、朝日森天満宮で羽化したミンミンゼミが、佐高にも飛んできて鳴いている、という仮説に対する、一つのエビデンス(証拠)を得ることができました。しかし、実際のところは、これで証明できたわけではなく、せいぜい仮説が否定されなかったというレベルですので、さらなる調査が必要となるでしょう。次回の報告ができるよう、次の一手を考えてみます。

本校では、全員がテーマを決めて課題研究を行っていますので、私もやってみました。セミの抜け殻をきっかけに、いろいろなことがわかってきましたが、正解は一つとは限りません。失敗もあります。

でもそれが研究の面白さであることは言うまでもありません。

皆さんも楽しんで課題研究をやりましょう!

こうした体験は、社会に出ても必ず役に立ちます。

中2理科(実験・観察レポート)

見学した授業は、8月24日(月)の3,4限目が連続で行われました。本校では、理科は各学年とも2時間連続の授業があり、じっくりと実験・観察、レポート作成等に取り組むことができます。また、本校には、一人一台、新しい顕微鏡が用意されているのも魅力です。

この日の実験・観察は、「植物と動物の細胞のつくり」で、植物と動物の細胞のつくりを顕微鏡で観察して、共通点や相違点を見つけることがねらいです。

さて、附属中生は、どんな風に実験・観察に取り組み、「実験・観察レポート」を仕上げるのでしょうか? 今回は、「実験・観察レポート」の内容にも注目してみたいと思います。

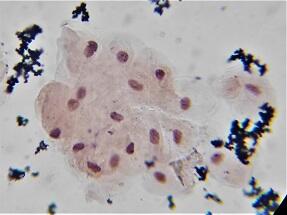

実験観察の材料(対象)は、タマネギ、オオカナダモ、ヒトのほおの内側の粘膜です。

タマネギとオオカナダモは、まず、水で封じたプレパラートで観察しました。

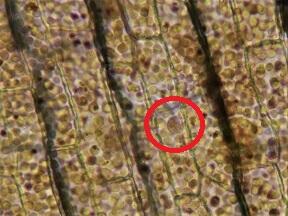

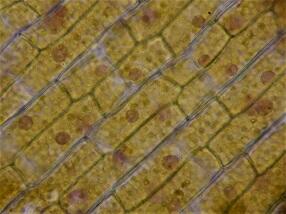

下の写真は、生徒が観察している顕微鏡の接眼レンズに、デジカメを押し当てて撮影しました。

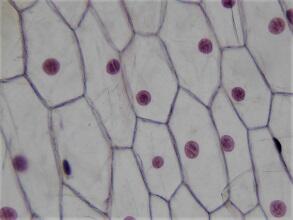

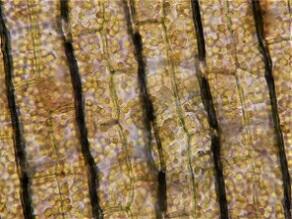

水で封じたタマネギの細胞とオオカナダモの細胞

次に、酢酸オルセインを1滴たらし、5分間染色したものです。

タマネギは、核が赤く染まっていますが、オオカナダモの方は、葉緑体が多いため、はっきりと核を見つけることが難しかったようです。生徒たちは、これが核ではないか、というものを見つけた人の顕微鏡を見せてもらっていました。ところで皆さん、どれが核かわかりますか?

こちらは、ヒトのほおの内側の粘膜の細胞です。一つの細胞に一つの核が、しっかりと赤く染まっています。細胞壁はなく、細胞同士が細胞膜を境に隣接しています。一つの細胞にたくさんの核があるわけではありません。

こうした実験・観察から、生徒はレポートを作成して提出します。

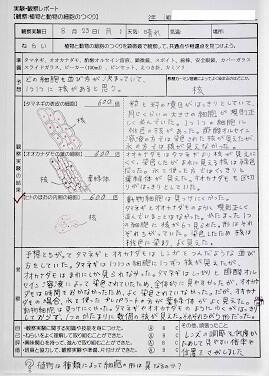

こんな感じです。

生徒は、実験・観察の結果や考察について、とても丁寧に書いています。

今回は、2年1組全員分のレポートをお借りし、じっくり読ませてもらいました。

あまりに素晴らしかったので、一人一人にコメントを付け、返してもらいました。

以下に、2年1組の約3分の1の生徒のレポートを紹介します。(本人たちには了解済みです)なお、たまたま、1組の授業を見学しましたが、他のクラスも同様です。

実験観察レポート(2年1組).pdf

(追記)

多くのレポートでは、オオカナダモの細胞は、酢酸オルセインで染色しても、核が見つからなかった、ということが書かれていました。

そこで、どうすれば、オオカナダモの核を染色することができるかを、リサーチクエスチョンとして、放課後、ミニ探究学習を行いました。

通常は、オオカナダモの葉に、酢酸オルセイン溶液を1滴たらし、5分間ほど、静置します。しかし、これだけだと、こんな見え方でした。

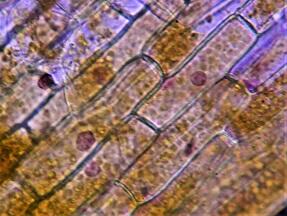

赤丸の中に見えるのが、核ではないかと思いますが、これを見つけるのは確かに難しいですね。そのとき、実習助手の田所さんが、湯煎すればどうでしょうか?という提案をしてくれました。湯煎とは、酢酸オルセイン溶液と、オオカナダモの葉を入れた小さなビーカーをお湯を入れた大きめのビーカーに入れて、暖めることです。染色は化学反応ですから、暖めると染まりやすくなります。早速やってみました。

これで、5分間湯煎します。

さて、こんどはどうでしょうか?

これなら、核を見つけられますね。明らかに染まり方が違います!

*実験・観察というのは、例えば、「こうすれば核が染まる」と教科書に書いてあったとしても、その通りになるとは限りません。むしろ、うまくいかないことの方が普通です。授業では、うまく見ることができなくても、条件や方法を変えれば、うまくいく、ということがよくあります。実は、それが科学の面白さでもあります。

つまり、うまくいかなかった、うまく見えなかった、ということを経験することの方が、科学は発展するのです。授業中の実験や観察でも、うまくいかなかったことを正確に記録し、その理由を考えてみることの方が、はるかに重要であると思います。

皆さんの「実験・観察レポート」には、そういうことがきちんと書かれていることが、素晴らしいなと思いました。

旭城祭ご協力ありがとうございました

8月30日、今年の旭城祭の「校内公開(保護者を含む)」が終了しました。

今回は、コロナ禍の中での実施ということで、保護者(2名まで)に入場を限定した形で公開いたしました。事前アンケートによる参加希望者数とほぼ同数の800名弱の保護者にご来場いただきました。受付や校内の見学等に際して、ご理解、ご協力をいただきまして、大変ありがとうございました。この場をお借りして感謝いたします。

お陰様で、今回の旭城祭は「感染症の予防と学びの保障の両立」という壮大なテーマに対して、生徒たちは見事に応えてくれたと思っています。

また、当日は、下野新聞の佐野支局から取材があり、旭城祭実行委員長(高校)の熊倉君、高校生徒会長の齋藤さん、そして実行委員会でコロナ対策を担当した関谷さんの3人がインタビューを受けました。3人が、今回の旭城祭でのコロナ対策で工夫した点などについて、熱く語ってくれました。その後、校内を案内し、実際にどんなふうにコロナ対策を行っていたのかを記者さんに説明してくれました。

記者さんは40分以上かけて、丁寧に話を聞き、現場を見てくださいました。

帰り際に、記者さんから、「生徒たちの頑張る姿は、本当にすがすがしかったです。明るい希望を感じました。このような生徒たちの姿を見せてくれてありがとうございました。」と、逆にお礼の言葉をいただきました。

本日の下野新聞に記事が掲載されていますので紹介いたします。

記事のタイトルの「密回避 生徒が全力」という言葉に、記者さんの思いが集約されていると感じました。ちゃんとわかってくれたんだなあと思いました。

(下野新聞8月31日付け21面 利用許諾済)

旭城祭 下野 HP用.pdf

下野新聞のHPでもカラー写真付きで掲載されています。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/353193

最後に、閉祭式での校長の講評を掲載します。

R2旭城祭閉祭式 講評.pdf

校内のエアコンの状況について

本校では、毎朝、7時過ぎからエアコンのスイッチを入れ、生徒が登校する前に教室を冷やしています。しかし、今年の酷暑による外気温の上昇、生徒の学習活動による熱気に加え、コロナ対策で、エアコン稼働中も窓の一部を空けておいたり、休み時間に空気の入れ換えをしたりする等の要因もあるため、エアコンの消費電力が想定以上に大きくなり、消費電力の上限値(デマンド値)を超えてしまうと、エアコンの室外機に自動制御がかかり、エアコンが効かない状況(教室の室内機からは風がでてくるだけ)となってしまいます。さらに、マスクをつけていることにより、体に熱がこもりやすく、体感温度が上昇するなど、例年にはないマイナスの要因があります。

そのため、先日、校内の消費電力の上限値(デマンド値)を大幅に上げる工事を行いました。それ以降、通常の授業ではある程度は状況が改善されつつあります。それでも冷房が効かなくなると、教室ごとに冷え具合を教職員が確認しながら、職員室のエアコンや照明を消したり、冷えている教室の温度設定を1~2℃上げる代わりに、冷えていない教室の温度設定を1~2℃下げたりするなど、こまめに対応することで、室外機の能力を最大限に引き出す工夫を行っています。

今年度の旭城祭(8月30日)は校内公開(保護者を含む)という形で実施しますが、教室の人の出入りが多いことが想定されますので、エアコンが効きにくい状況となることが予想されます。基本的には、旭城祭当日も上記のような対応をしたいと考えていますので、ご理解をいただければと思います。

旭城祭の開祭式

本日、11時より、旭城祭の開祭式が行われました。

1 開式の言葉(中学実行委員長 中3-3 若林仁瑛)

2 校長挨拶

3 生徒会長挨拶

4 実行委員長旭城祭開祭宣言(実行委員長 高3-1 熊倉幸寛)

5 表彰

・ポスター原画最優秀賞(高2-1 福島陽斗)→ポスター

・ポスター原画優秀賞(高3-2 野城杏奈)→リーフレット表紙

・テーマ最優秀賞(高1-2 藤原遼太)→「祭生」

・キャッチコピー最優秀賞(中3-1 大川隼)→「思い出が密です」

6 閉式の言葉(中学副実行委員長 中3-3 清水健成)

オープニングセレモニー(映像ショー、吹奏楽部演奏)

各会場の準備について(実行委員長 高3-1 熊倉幸寛)

以下は、校長挨拶の全文です。

皆さんこんにちは。

いよいよ旭城祭が始まります。今年もこうして開祭式を迎えることができました。生徒の皆さんの努力はもちろんですが、企画・運営に携わってくれた旭城祭実行委員および生徒会役員の皆さん、そして多くの先生方の努力に、心から感謝したいと思います。

今年の旭城祭のテーマは「祭生(さいせい)」です。これを考えてくれた高校1年2組の藤原遼大くんによると、「祭生」には、新型コロナの影響で様々な制約を受けている現在の世の中を、祭からあふれ出る生命力や生きる希望などによって「再生する」、「新しく生まれ変わらせよう」という思いが込められているそうです。実に素晴らしいテーマだと思います。

また、キャッチコピー「思い出が密です」を考えてくれた中学3年3組の 大川隼くん は、旭城祭によって、かけがえのない思い出に満たされて欲しい、思い出だけは3密、というストレートな気持ちを表現してくれました。

そして、ポスター原画は、高校2年1組の福島陽斗くんが作成してくれました。このポスターには、青い空とそこに浮かんだ白い雲、それを見上げる人物が描かれています。この人物は私たちだそうです。私たちが空や雲を見る時、顔を上げて見ますよね。今年のテーマ「祭生」を目指すとき、下を向いて、狭い視野で考えるのではなく、大きなもの、広いものを感じることが大切だということを福島君は伝えたかったそうです。青い空と白い雲がその気持ちを表しています。

また、パンフレット原画を作成してくれたのは、高校3年2組の野城杏奈さんです。「思い出が密です」というキャッチコピーに合わせて、思い出があふれ出てくるような旭城祭にしよう、という気持ちを込めました。

今、紹介した4人には、おそらく共通する思いがあるのではないかと思います。今日の開祭式を始め、クラス展示や催し物など、様々なパフォーマンスには、皆さんの生命力や生きる希望、そして何よりも「熱い思い」があふれていると思います。そうした思いは、皆さんの「よき思い出」になるばかりでなく、世の中を「祭生」させる力になると、私も信じています。

最後に、皆さんにお願いがあります。今回は保護者を含む校内公開ということですが、800名程度の保護者が来校される予定です。保護者の皆さんが安心して楽しめるよう、細心の注意を払って、おもてなしをしていただきたいと思います。

また、皆さんが、この学校に入って良かったと感じることができる旭城祭となることを期待して、校長挨拶とします。

特にありません。