文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

夏休みでも学びを止めるな!①

現在、校内では、3年生の課外や三者面談などが行われています。

そして、授業以外にも、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

まずは「科学部」からいきましょう。

科学部は、現在、栃木県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、研究しています。分布調査や生態調査に加えて、ミトコンドリアDNAの塩基配列解析によって、生息地の分布の謎の解明も行っています。

DNAの塩基配列解析は、専門的な実験器具が必要となるので、これまでは、宇都宮大学農学部の飯郷先生のご指導の下、宇都宮大学の実験施設で、実験をさせていただいてきました。ところが、現在、コロナ禍の影響で、大学内で高校生が実験を行うことはできません。

そこで、今年は、宇都宮大学の飯郷先生が、大学の実験施設から、DNAの塩基配列解析に必要な機材(遠心分離機、PCR装置、インキュベーター等)を佐野高校に持ち込んで実験することになりました。飯郷先生の研究室の4年生3名が助手としてついてきてくれました。

そして、授業以外にも、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

まずは「科学部」からいきましょう。

科学部は、現在、栃木県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、研究しています。分布調査や生態調査に加えて、ミトコンドリアDNAの塩基配列解析によって、生息地の分布の謎の解明も行っています。

DNAの塩基配列解析は、専門的な実験器具が必要となるので、これまでは、宇都宮大学農学部の飯郷先生のご指導の下、宇都宮大学の実験施設で、実験をさせていただいてきました。ところが、現在、コロナ禍の影響で、大学内で高校生が実験を行うことはできません。

そこで、今年は、宇都宮大学の飯郷先生が、大学の実験施設から、DNAの塩基配列解析に必要な機材(遠心分離機、PCR装置、インキュベーター等)を佐野高校に持ち込んで実験することになりました。飯郷先生の研究室の4年生3名が助手としてついてきてくれました。

皆さん、冷静に考えても、ふつうここまでして下さる大学の先生はいませんよ。佐高の科学部がいかに飯郷先生に愛されているかわかるでしょう。飯郷先生は2016年から、佐野高校の科学部をご指導していただいています。(ちなみに、今日、飯郷先生の着ているTシャツは、本校科学部のオリジナルTシャツです。)

実験は、今日と明日の丸2日をかけて実施します。まずは、トウキョウサンショウウオの産卵期に採取した胚のサンプルからDNAを抽出します。飯郷先生から説明を聞き、グループごとに担当するサンプルからDNAを抽出します。

それぞれのグループが担当したサンプルからDNAがちゃんと取れているかどうかを確認し、PCR装置にかけて、DNAを増幅します。うまく増幅できているかどうかは、明日になってみないとわかりません。

明日は、また10時からスタートします。

飯郷先生そして3名の大学生、明日もよろしくお願いします。

*生徒の感想としては、

「内容は難しかったですが、とても楽しかったです。」というものでした。

これが「学ぶ楽しさ」だと思います。生徒たちの目が輝いていました!

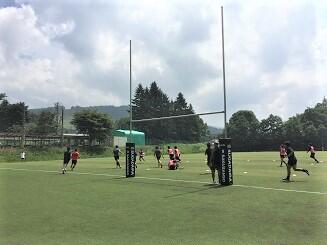

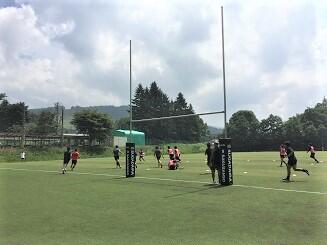

高校ラグビー部菅平合宿

現在、佐野高校のラグビー部は8月3日から6日までの日程で、宇都宮工業高校のラグビー部と「菅平合宿」を行っています。佐高(11名)、宇工(12名)、合計23名で合同練習をしています。なお、両チームは、普段から休日等を使って合同で練習をしている、気心の知れた仲間です。

ラグビーの練習については、県から示された「部活動実施に係る対応マニュアル(2020.6.19 Ver.2)」で、「6月 22 日以降は、ゲーム形式等の実践的な練習や活動を可とする。ただし、競技団体等のガイドラインで示された安全対策を適切に講じる。」とあります。そのため、本校では、日本ラグビーフットボール協会の「ラグビートレーニング再開のガイドライン」に基づき、感染症拡大防止に向けて、スタッフ、選手とも万全の態勢で練習に臨んでいます。また、県の同対応マニュアルで、8月1日以降、県外での合宿等、宿泊を伴う活動が認められており、本合宿も県の指導の下で実施しています。

前置きが長くなりましたが、本日、どんな場所で、どんな練習をしているのか、菅平の練習場所まで見学に行ってきました。

ラグビーの練習については、県から示された「部活動実施に係る対応マニュアル(2020.6.19 Ver.2)」で、「6月 22 日以降は、ゲーム形式等の実践的な練習や活動を可とする。ただし、競技団体等のガイドラインで示された安全対策を適切に講じる。」とあります。そのため、本校では、日本ラグビーフットボール協会の「ラグビートレーニング再開のガイドライン」に基づき、感染症拡大防止に向けて、スタッフ、選手とも万全の態勢で練習に臨んでいます。また、県の同対応マニュアルで、8月1日以降、県外での合宿等、宿泊を伴う活動が認められており、本合宿も県の指導の下で実施しています。

前置きが長くなりましたが、本日、どんな場所で、どんな練習をしているのか、菅平の練習場所まで見学に行ってきました。

菅平には、夏休みのシーズンには高校、大学、社会人のチームなどが、例年は500チームほど集まるそうですが、今年は10分の1の50チーム程度だそうです。

今日は、大学生1チームのほかは、佐高と宇工の合同チームしか、菅平にはいませんでした。菅平をほぼ貸し切り状態でした。例年は、他のチームと練習試合を行ったりするのですが、とにかく、我々だけですので、入念な練習が行われていました。

普段のメンバーによる練習ですが、さすがに高原だけあって、正午付近で気温25℃で湿度も低く快適でした。そのため、熱中症の心配が少なく、集中力も途切れません。多くの団体が、夏は菅平でラグビー合宿を行う理由がよくわかりました。気合の入った充実した練習が行われていました。

午前中の練習が終わった後、集合写真を撮影しましたが、彼らの笑顔を見れば、充実ぶりがよくわかると思います。

合宿は明日までですので、今晩が最後の夜ということになります。

夜は勉強をしている、と聞いていますので、今頃は参考書を開いているかもしれませんね。明日の午前中の最後の練習まで、頑張ってください!

「Web学校説明会」の準備進行中

8月8日の学校説明会は、残念ながら中止となってしまいましたが、その代わりとなる「Web学校説明会」の準備を進めています。8月8日に合わせて、HP上で公開します。

昨日(8月3日)は、「Web学校説明会」の重要なコンテンツの一つである「学校生活の説明」に関する動画にナレーションを入れる作業を中高の生徒会を中心として、取り組んでいました。

生徒8名で、①一日の学校生活、②1年生の主な行事・総合的な学習の時間、③2年生、3年生の行事、④高校の活動、⑤部活動等、⑥中学生徒会長のあいさつ、について、動画を作成しました。

昨日(8月3日)は、「Web学校説明会」の重要なコンテンツの一つである「学校生活の説明」に関する動画にナレーションを入れる作業を中高の生徒会を中心として、取り組んでいました。

生徒8名で、①一日の学校生活、②1年生の主な行事・総合的な学習の時間、③2年生、3年生の行事、④高校の活動、⑤部活動等、⑥中学生徒会長のあいさつ、について、動画を作成しました。

本番は、英語演習室の準備室を録音スタジオとして、録音しました。

はたして、できばえはいかがでしょうか。皆さんは、8月8日から、本校のHPで見ることができます。 お楽しみに!

身近な風景 ~「ミンミンゼミ」の謎

梅雨が明けて、ようやく夏らしい日差しが戻ってきました。佐野高校の前庭では、セミがうるさいほど鳴いています。特徴あるミンミンゼミの鳴き声が聞こえています。

↓今日の昼頃の鳴き声です。

https://www.youtube.com/watch?v=yIsnSvMoWQM&feature=youtu.be

鳴いているミンミンゼミも確認しました。

↓今日の昼頃の鳴き声です。

https://www.youtube.com/watch?v=yIsnSvMoWQM&feature=youtu.be

鳴いているミンミンゼミも確認しました。

こんなに鳴いているのなら、おそらくセミの幼虫の抜け殻がそこら中にあるのでは?

そんな素朴な疑問から、佐野高校の前庭で、セミの抜け殻探しを行いました。

すると、あちこちに抜け殻がたくさん見つかりました。5分間くらいで、軽く10~20の抜け殻をみつけました。(その間、3か所くらい蚊に刺されました。蚊が多いです。)

ところで、これらの抜け殻は、本当に「ミンミンゼミ」の幼虫なのでしょうか?

ネットで調べてみると、意外に簡単にわかるようです。ただし、ミンミンゼミとアブラゼミの抜け殻は形が似ているので、ぱっと見は区別が難しいですが、触角に特徴があって、ミンミンゼミの触角は全体的にほっそりとしていて、毛があまり生えていません。ところが、アブラゼミの触角は、全体的に太くて、基部から3番目の節が長く、毛も多く生えています。この違いを虫眼鏡で確認すれば、区別をすることが可能です。

そこで、いくつかを家に持ち帰って触角を調べてみました。

セミの抜け殻.pdf

すると、持ってきた抜け殻7個のうち、「ツクツクホウシ」1の他、すべてが「アブラゼミ」の抜け殻であることがわかりました。ミンミンゼミの抜け殻は一つもありません。ミンミンゼミの抜け殻はいったいどこに?

これは謎ですね。いろいろ調べてみる価値はありそうです。

探究学習(理科研究)のネタは、そこいら辺に転がっているんですね。

ところで、同じ時期でも場所が違うとセミの鳴き声も違ってきます。

今日、ヤマユリが自生していた里山では、こんな風にセミが鳴いていました。

https://www.youtube.com/watch?v=LHLT0zesgDo&feature=youtu.be

高校野球交流試合~下野新聞の記事

本日付け、下野新聞の8面に、昨日の試合結果についてと、「佐野・松井海人遊撃手」の記事が掲載されました。

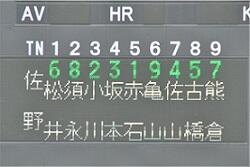

高校野球交流試合3回戦(佐野対白鷗足利)

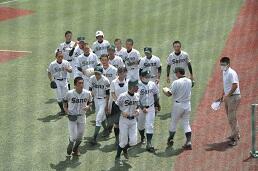

本日、清原球場で、高校野球交流試合3回戦(佐高対白鷗足利高)の試合がありました。大会の規定により、交流試合は3回戦までですので、勝っても負けても、最後の試合です。

試合の結果は、佐野高0:白鷗足利高10でした。

2回に一挙に9点取られたときは、どうなることかと心配しましたが、3回以降は2つのダブルプレーや三者凡退、三塁まで走者は出すも見事打ち取りと、点数を与えず頑張りました。最後の7回に1点取られましたが、3回以降でみれば、格上相手に大健闘でした。点差はありましたが、誰一人あきらめている選手はいませんでした。特に、ピッチャーの赤石君とキャッチャーの小川君のバッテリーは、最後まで集中力を切らすことなく、ゲームを作ってくれました。ピンチにマウンドに集まる選手たちの声がネット裏のスタンドにも聞こえてきましたが、チームワークがあったからこそ、ここまで頑張れたんだと思います。負けはしましたが、清々しさがあり、やり切った感がありました。みんな、よく頑張った!

試合の結果は、佐野高0:白鷗足利高10でした。

2回に一挙に9点取られたときは、どうなることかと心配しましたが、3回以降は2つのダブルプレーや三者凡退、三塁まで走者は出すも見事打ち取りと、点数を与えず頑張りました。最後の7回に1点取られましたが、3回以降でみれば、格上相手に大健闘でした。点差はありましたが、誰一人あきらめている選手はいませんでした。特に、ピッチャーの赤石君とキャッチャーの小川君のバッテリーは、最後まで集中力を切らすことなく、ゲームを作ってくれました。ピンチにマウンドに集まる選手たちの声がネット裏のスタンドにも聞こえてきましたが、チームワークがあったからこそ、ここまで頑張れたんだと思います。負けはしましたが、清々しさがあり、やり切った感がありました。みんな、よく頑張った!

今大会は無観客試合で、保護者と校長しか入場できませんでしたので、試合の様子を紹介します。

予定より10分遅れで、11時10分に試合が始まりました。佐野高校が後攻です。

1回裏の攻撃の様子です。(松井君、須永君、小川君:ライト前ヒット、坂本君)

2回裏の攻撃(赤石君、亀山君、佐山君:レフト前ヒット、古橋君)

3回裏の攻撃(熊倉君、松井君、須永君)

4回裏の攻撃(小川君、坂本君:ヒット、赤石君)

5回の攻撃(亀山君、佐山君、古橋君:センター前ヒット、熊倉君)

6回の攻撃(松井君、須永君、小川君)

7回の攻撃(坂本君、赤石君、亀山君)

12時51分、試合は終了しました。

スタンドの保護者の方々から、惜しみない拍手が送られました。

これで、野球部の交流試合(3回戦まで)は終わりました。本校野球部が、3回戦まで2試合戦うことができたこと自体、とてつもなく素晴らしいことだと思います。

一方、試合に勝っても、これで終わってしまったチームが流した涙、くやしさも忘れられません。また、試合すらできなかった競技の選手の思いも忘れてはならないでしょう。

野球部の皆さん、特に3年生にとって、この経験がこの後の人生に生きてくることを信じています。 受験勉強、頑張ってください!

佐高ミュージアム㉜

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.6~10」を公開します。

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1学期終業式

本日は、1学期の終業式でしたが、新型コロナ対策と熱中症防止のため、すべて放送で行いました。生徒たちは、自分の教室内で、終業式に参加しました。

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

皆さん、おはようございます。

中高の全生徒が一度も集まることなく、とうとう1学期最後の日となりました。皆さんは今、どんな気持ちで、この日を迎えているのでしょうか。

今年は新型コロナの影響で、始業式の翌日から臨時休校となりました。分散登校を経て、6月から通常登校となりましたが、授業でのグループワークや理科の実験観察、調理実習や合唱などができない不自由な日々が続きました。現在、ようやく通常の形で授業が実施できるようになってきましたが、常に三密を意識し、マスクを手放せない生活が今後も続くことを考えると、この数ヶ月で、世界は大きく変わってしまいました。

新型コロナのことを考えると、どうしても不安になったり、暗い気分になってしまいがちですが、通常登校となってからの皆さんの学校での生活の様子を見ていると、逆に「明るい希望」を感じています。そのいくつかについて、紹介します。

まず、最初の明るい希望についてです。通常登校一日目の6月1日に「いじめ・教育相談アンケート」を実施しましたが、「あなたが楽しかったことや嬉しかったこと、不安に感じたことや不満に感じたこと」を自由に書いてもらった内容を見ると、確かに「勉強の遅れ」などへの不安をあげる生徒は、中高で3割程度いましたが、それ以上に、「趣味の時間など、自分の時間を持てたり、ゆっくり休めた、家族や友人との時間を持てた」など、臨時休校中の時間を前向きにとらえていた生徒の数の方が、はるかに多かったことに、驚きとともにほっとしました。また、学校から郵送した課題や先生方が作成したユーチューブの動画などを使って、しっかり学習に取り組み、学校再開後に、学校生活や授業にスムーズについてこれたのは、本当にりっぱだと思いました。さすがは、佐高生、附属中生と感心しました。

そして、学校再開から1か月後の7月1日に実施した「アンケート調査」では、楽しかったこと・嬉しかったこととして、多くの生徒が、「学校や部活動が再開したこと、友人と学校で会うことが出来たこと」などを上げています。休校期間中のプリント学習やオンライン授業では得られない、学校での人との関わりが、学ぶことや成長するためには大切なんだなと、改めて気づかされました。

明るい希望の2つ目として、本校では、旭城祭を校内公開(保護者の入場を含む)という形で実施することになりました。高校生には、先日の生徒会役員選挙の際にお話ししましたので、繰り返しになりますが、クラス展示を行い、保護者にも公開するのは、県内では、唯一、佐野高校・同附属中学校だけです。これは非常に画期的な出来事でもあります。

そして、それを可能にしたのは、本校の生徒会役員と旭城祭実行委員が頑張ってくれたおかげだということを忘れてはならないでしょう。新型コロナの感染者が拡大する中、旭城祭を実施するだけでも大変なことですが、自分たちの活動の成果を保護者にも見てもらいたいと、保護者が入場することにチャレンジしてくれました。

彼らは、どうすれば安全に、保護者にも旭城祭に入場できるかをあらゆる角度から検討し、詳細な企画書を作成し、校長と中高の教頭にぜひ聞いて欲しいと、校長室でプレゼンをしてくれました。そこでは、例えば、三密の防止策として、生徒の出席番号の偶数か奇数かによって、保護者の来校時間を制限するなど、なるほどと思えるアイディアがちりばめられており、素晴らしい企画だと思いました。私は教頭先生とも相談し、その企画をぜひ、実現させたいと思い、県教育委員会にもかけあい、その結果、実施が認められました。県からは、生徒たちがよくここまで考えたと、お褒めの言葉をいただき、私は大変誇らしく思いました。これも、皆さんのなかに見いだした「明るい希望」です。

本校は、SGH校として、課題研究に取り組み、様々な提言をしたり、生徒自らアクションを起こしたりしてきました。今回は、生徒の皆さんが、自分たちのために、学校や県に提言をし、それを動かしてきました。これは、SGH活動を通して身に着けた、課題を発見し向き合う力、論理的・批判的に思考する力、協働して課題を解決する力、情報を発信する力、高い志とチャレンジ精神、によるものが大きく、SGHである本校で学んでいる生徒だからこそ、ここまでこれたのではないかと思っています。

旭城祭は、生徒会役員や実行委員会だけでなく、生徒全員がクラス展示などに取り組みます。それぞれ、「どのようにすれば三密を防止できるか、その上で見ている人に楽しんでもらえるか」、というリサーチクエスチョンを設定し、クリティカルシンキングによって、「こうすればそれを達成できる」という仮説を立て、全員が協働して課題を解決する、これは、「壮大な課題研究」ではないかと思っています。皆さんには、この旭城祭を通して、分散登校やオンライン学習では学べない、人と人との関わりの中で、それぞれの解決策を導き出して欲しい、と考えています。

現在、県内の新型コロナの感染者数は増大していますが、今後の状況の変化にも対応できるよう、最善を尽くして準備を進めてください。先生方も全力でサポートしていきますので、学校一丸となって、頑張っていきましょう。

最後に、三つ目の明るい希望は、様々な場面での皆さんの活躍です。一例を上げると、中3最後の佐野市の代替試合での活躍、吹奏楽部の中庭コンサート、そして、野球部の交流試合2回戦での勝利などがありました。

中3生の代替試合では、それぞれの競技で力を出し切りました。私はサッカーの専門部会長でしたので、サッカーの試合を観戦しましたが、生徒たちが力を出し切ったすがすがしさと感謝の気持ちを口にする姿に感動しました。

中庭コンサートは、新型コロナの影響が暗い影を落とす中、少しでも皆さんに元気を与えることができればという思いで企画してくれました。曲は「天体観測」と「宿命」の2曲でした。短い時間でしたが元気と希望をいただきました。

そして、7月24日、高校野球の交流試合が行われました。保護者のみの無観客試合でしたが、栃木商業高校との一戦を1対0で勝利しました。この時の試合は、投手、守備、攻撃、それぞれに佐高らしさを発揮する素晴らしい試合でした。テレビで観戦していた、たくさんの先輩たちからは、「久しぶりに校歌を聞くことができました。ありがとう。生徒を褒めてやってください。」という感謝の言葉をいただきました。私たちに勇気と希望を与えてくれました。8月2日に行われる3回戦も楽しみにしています。

こうした皆さんの活躍は、素晴らしく「明るい希望」でもあり、「大きな誇り」でもあります。

暗い話題が多い中、皆さんの前向きな姿は、本校だけでなく、日本の未来にとっても明るい希望です。そして、皆さんには、この逆境をバネに成長して欲しいと思います。コロナが収束するまで、ひたすら待つのではなく、「コロナの中で何ができるか」にチャレンジしてください。

さて、明日からいよいよ夏休みです。課外や課題で普段とあまり変わらない、と思っている人もいるかと思いますが、やるべきことをしっかり頑張る、そんな時間を過ごしてください。また、言うまでもなく、全てのことに優先されるのは皆さんの健康であり、皆さんの命です。自分は大丈夫、と過信したり、抱え込むことなく、心と体に十分に気をつけるとともに、つらい時にはSOSを発してください。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

高1「国語総合」の授業見学

今日は、高校1年1組の「国語総合」(松浦先生)の授業見学を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

次に、前時に配られた参考資料を基に、「クローン人間」が造られる過程とその問題点について、自分のノートにまとめてきたことを、グループ内で意見交換しました。

グループ内で発表者を決め、意見交換した内容を発表しました。

発表者を決める方法がユニークだったので紹介します。生徒たちが片手をランダムに重ね合わせます。その後、先生が、例えば、「上から2番目」というと、上から2番目に手がある生徒が発表者になります。手をどこに置いたかは、それぞれの生徒の判断ですので、機械的に指名されたというよりは、半分は生徒の意思が入っていることになり、自分が指名されたことへの納得感がありますね。いい方法だと思いました。

次は、ペアで本文を音読しました。一文ずつ交代で音読しました。

この方法も初めて目にしましたが、一人で音読するよりも、相手が読んでいる一文に集中していないと、次に自分の読む一文にうまくつながらないので、聞きながら読む、ということになり、より内容を理解できるのではと思いました。これもいいアイディアですね。

その後、所用で退出しましたが、「ロボットとサイボーグ」が「能動的」であるのに対して、「クローン人間」は「受動的」であることを読み取り、「ロボットとサイボーグ」に対する筆者の危惧を、「無自覚」という言葉を中心にノートにまとめていました。

(感想)

*非常にテンポよく、リズミカルに授業は進みました。発問や授業の進め方など、よく考えられた授業で、とても素晴らしかったです。

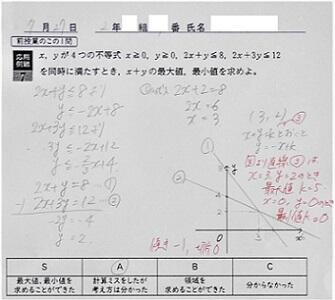

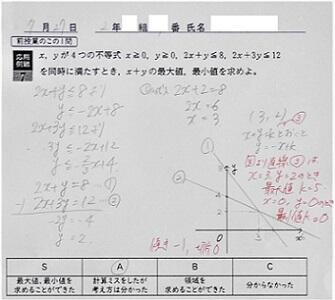

高2「数学」の授業見学

本日1限目は、2年2組の「数学」(中條先生、選択3教室)の授業を見学しました。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

8

6

4

4