文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中1】美術の授業見学(梅澤先生)

6月14日(月)6限目、中学1年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

お気に入りのペンを家から持参して、ペン(人工物)の下書きをしています。

大事にしている貝殻(自然物)を持参しました。らせん状に構成しています。

一人一台パソコンを使って、パソコン上で作品を制作しています。

これは、スイカですね。

ネットで鉛筆の絵を検索し、それを参考に下絵を描いています。

こちらも、パソコンで制作しています。

長方形はソロバンだそうです。何ができるか楽しみです。

カメラの画像を検索し、それを見て下絵を描いています。

メロンの模型を使っています。

*このように、一人一台パソコンを活用することで、描きたいものを検索したり、パソコンで作画したり、といった、様々な使い方ができるようになりました。美術の授業では、人それぞれにツールとして、パソコンが使われています。

【高校】国体ラグビー少年県予選

6月13日(日)、佐野市運動公園多目的球技場で、「令和3年度 国民体育大会ラグビーフットボール競技少年県予選」の1回戦が行われました。本校は、宇都宮工業との合同チームで、作新学院と対戦し、29ー17で勝利しました。19日(土)に行われる2回戦へと駒を進めました。

前半は、3トライ、1キックで、17ー12でリード。

後半は、2トライ、1キックで、12-5、合計で29-17で勝利。

フォワードに徹する粘り強いラグビーにより、接戦を制して勝利しました。

昨日行われた7人制(7分ハーフ)とは異なり、25分ハーフでしたが、最後の最後まであきらめず、力を出し切りました。来週の2回戦も頑張ってください!

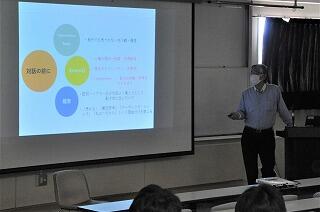

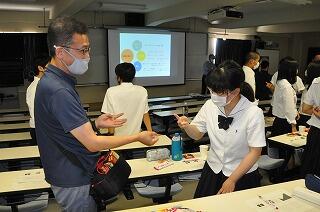

【高2】土曜講座「哲学カフェって何?」

6月12日(土)10:30~11:20、受講希望者(30数名)を対象とした「哲学カフェって何?」と題する講座を開催しました。講師は、阿見拓男先生です。

講師の阿見拓男先生は、現在、足利女子高校で地歴公民の講師をされていますが、小山西高校で一緒に勤務したことがあり、倫理や哲学がご専門で、学識の高い先生です。

昨今、学校での「哲学対話」や「ビジネス哲学研修」が注目を集めており、今年1月、NHKのよるドラでも「ここは今から倫理です。」(原作:雨瀬シオリ、主演:山田裕貴)が放送されました。番組の中でも「哲学対話」が行われており、考えることの重要性を再認識しました。今回は、久保田先生、根岸先生の企画により、本講座が実現しました。

講義は、まず「哲学対話とは」から始まり、簡単な実習も行われました。

その後、「哲学カフェって?」というテーマで、「哲学カフェ」の特徴、「哲学する」って?、コツは?、充実した対話のために、という視点から、お話くださいました。

後半の重要な部分については、残念ながら、ラグビーの大会の応援のため中座させていただきましたが、講座終了後に参加した生徒が書いてくれた感想を読むと、本講座は生徒にとって、とても刺激的だったようです。阿見先生、ありがとうございました。

最後に、何人かの感想を紹介します。

「私たちは気付かない間に先入観を持っていて、そのことに気付くかどうかが大切であることがわかった。対話で反論されると、つい私も落ち込んでしまうが、反論と否定は全く違うものであり、反論があるからこそ、自分の意見をより深いものにできる、ということを改めて知ることができた。」

「哲学に関する話し合いとは、単なる意見交換だと思っていたのが、まず間違っていた。発言する・しないが自由であること、など、初めて聞く視点がたくさんあった。多数決で少数意見を大切にするメソッドの話は、今、ちょうど進めている旭城祭の準備でぜひ実行したいと思った。今後、機会があれば、「哲学カフェ」に参加したい。」

「学校で得るものと社会で求められるものは違うと知った。学校では学べない貴重なお話でした。学問において、先生方は問う存在であるという考え方を知ることができた。また、自分が知らないうちに先入観や偏見が私生活に影響していることに気付かされた。」

「今回の哲学カフェの講話で、社会で必要とされている力と、それをどのように育てていくか、について理解が深まった。社会では、学校で習っているようなQuestion(質問)とAnswer(答え)が一対となることではなく、Problem(問題)とそれに対するSolution(解決)ということに重きが置かれている。これをできるようにする力を伸ばすため、哲学対話は自己の偏見に気付かせてくれ、物事の本質に近づくことができる。社会で生きていくためにも、この力を大切にしたい。」

【高校】全国7人制ラグビー大会県予選・第3位

6月12日(土)佐野市運動公園多目的球技場で、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会県予選が行われました。1回戦は、足利大学付属高と対戦し、29ー0で勝利し、続いて行われた準決勝では、佐野日大高に5ー24で惜敗しました。その結果、県で3位となりました。

今日は暑い日差しの中、県内7チームが集まり、競技が行われました。

<1回戦:足利大学付属高との対戦>

前半、本村君と春山君がトライ、岩崎君がキックを決めて12-0

後半:岩上君、田崎君、阿部君がトライ、岩崎君がキックを決めて、17-0

<準決勝:佐野日大高との対戦>

前半:0-12

後半:5-12、本村君がトライを決めました。

負けはしましたが、試合内容としては、本校のチームにも見せ場がたくさんあり、いい試合だったと思います。

最後に、部長の小倉君からのコメントです。

「6月中は大会が多く、7人制に特化した練習はあまりできませんでしたが、佐野日大との試合では、トライもでき、いい勝負ができたのではないかと思います。スクラムはもう一つでしたが、ラインアウトからのプレーの精度がよかったため、点が取れました。タックルも相手を止めていたので、点数が抑えられて良かったと思います。明日は、国体の県予選で、宇都宮工業高との合同チームで作新と戦います。そこで、練習の成果を発揮したいと思います。」

頑張ってください。応援しています。

【中高】教育実習生座談会

6月11日(金)放課後、今日で3週間の実習を終えた9名の実習生、先週実習を終えた1名、来週まで実習が続く1名、計11名が校長室で、教育実習の振り返りを兼ねた座談会を行いました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

教育実習を通して感じたことなどをそれぞれ語ってもらいました。

「始める前は緊張していたが、研究授業では緊張せずに楽しくできた。生徒との関わり方や距離感については難しさを感じた。」

「大学では模擬授業をやったりして頭の中ではやることを考えてきたが、実際に生徒を目の前にすると、見方がまったく変わった。生徒との接し方やコミュニケーションについて、多くを学んだ。先生には授業だけでなく、いろいろな仕事があることがよくわかった。」

「生徒たちはとても優秀で、生徒に助けられた。佐野高校は最先端の授業をしていることを実感した。」

「これまでの実習で感じたことをパソコンでまとめてみたら、A4で3ページ分になった。実習する前より、もっと先生になりたいと思うようになった。教員採用試験頑張る!」

「実習に来るまでは不安だった。教えるということは、生徒というお客さんのニーズに応えるようなこともあり、生徒のことをよく知ることが大切だと思った。理科の実験をやってみて、やはり、座学だけでなく実験は大切だと思った。」

「自分だけ、なぜ4週間もあるのかと思っていたが、ここまでいろいろな体験が出来て、あと1週間あってよかった思えるようになってきた。」

「生徒はペアワークに慣れており、生徒に助けられた。」

「教育実習は、想像していたより12倍きつかった。先生方は、一つの授業を作るのに数時間をかけていることに驚いた。いろいろな先生の授業を見せていただいたことがとてもありがたかった。実習を終えて、教員一本で頑張ろうと思った。」

「英語で英語の授業をやるなんて自分にはできないと思っていたが、やればできるんだと思えた。全員が自分の授業を受けてくれることに感動した。」

「実習を始める前は正直、嫌だった。朝起きられるかなとも思っていた。しかし、だんだん慣れてくると、少しずつ楽しさに変わってきた。この実習を体験して、先生の魅力がよくわかった。」

「教員のしごとは、授業で教えることだけでなく、一人一人の事情や進路などに寄り添った指導ができることに、やりがいを感じた。これからは課題解決力を身に付けさせることが重要だと改めて思った。」

*すべての実習生が、実習期間を通して教員の仕事の一端を体験し、大変ではあるが魅力のある仕事であることを実感してくれました。今回の実習生の多くは、私が中学1年生で理科の授業を受け持っていた唯一の学年の生徒でしたので、特に思い入れがありました。約10年間の成長には感慨深いものがありました。(あのちょろちょろしていた〇〇君が、とか…)

今後は、大学院への進学を考えている人や他の職種についても考えている人もいますが、いろいろなことを体験した人が教育に携わることは大きな価値があると思います。皆さんが、将来、教員として様々な場所で活躍されることを期待しています。そして、母校である佐野高校や附属中の教壇に立つ人が出てくれることを楽しみにしています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

3

0

4

0