文字

背景

行間

校長室便り

【中1】図形の面積の変わり方を調べる(数学、山田先生・柾木先生)

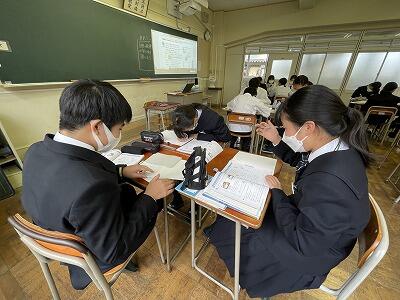

10月27日(木)6限目、中学1年3組の「数学」(山田先生、柾木先生)の授業を見学しました。「身の回りの問題を関数を使って解決しよう」というテーマのもと、「図形の面積の変わり方を関数で表す」ことにチャレンジしていました。授業は、単元ごとに、出席番号の奇数組(柾木先生)と偶数組(山田先生)に分かれて、少人数授業(グループワーク)を行っています。

山田先生の授業の様子です。生徒たちはわからないところを友達や先生に質問しています。

すごく難しい、という生徒もいれば、数学は得意!、という生徒もいます。わからないところを教えたり、教わったりすることで、理解が深まり、身についていきます。

得意な生徒は、どんどん教えてくれています。また、自分のペースでもくもくと問題を解いている生徒もいます。自分に合った勉強の進め方がだんだんと身についてきているようです。

今日は何を学び、何ができるようになったか、そして、どこが分からなかったかを、毎回「振り返りシート」に記入して提出します。みなさん、きっちりと書いていますね。

こちらは、柾木先生の奇数組です。授業は、山田先生の偶数組とまったく同じ進度で進んでいきます。

振り返りシートに書ききれない場合は、付箋を貼って質問などをする生徒もいます。先生からは、必ず、回答がコメントされていたり、直接、質問に答えてくれたりしています。

生徒同士でワイワイと話し合いながら、みんなができるようになっていくところが素晴らしいと思いました。

【中2】刺激に反応する時間の測定(理科、菊地先生)

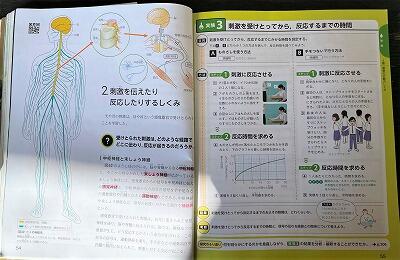

10月26日(水)5限目、中学2年3組の「理科」の授業(菊地先生)の一部を見学しました。本時は、生物分野の「刺激を伝えたり反応したりするしくみ」の導入で、刺激を受け取ってから反応するまでにかかる時間を測定しました。

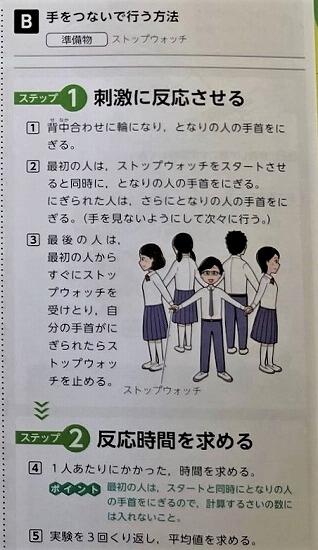

反応時間を測定する方法は以下のとおりです。まず、生徒たちが手をつないで一列になります。端の一人がストップウォッチを押すと同時に、隣の生徒と繋いだ手を握ります。その刺激を感じた生徒が隣の人の手を握ります。これを順繰りに続けていき、列の最後の生徒の手が握られた瞬間に「はい!」と声を出し、それを聞いてストップウォッチを止めます。ここまでで何秒かかったかを計測し、それを人数で割ると、手を握られるという刺激を受けてから握り返すまでに要した時間が求められます。

授業では、男女別に横一列になって実験しました。

始めは練習をしますが、握られた手をまた握り返して、刺激が逆方向に伝わってしまうケースも出てきたりして、とても楽しい雰囲気で実験が行われました。

最初は、5秒くらいかかる時もありましたが、慣れてくると、2秒を切ったりしてきました。仮に、15人で2秒かかったとすると、一人あたりが反応に要した時間の平均は、0.13秒ということになります。このように、ある程度の人数で計測し、何回かの平均をとることで、より正確な数値が得られます。この0.13秒の中では、「手が握られた刺激が神経細胞を伝わって脳に到達し、脳からの、反対側の手を握る、という命令が神経細胞を伝わり、それを受けた手の平の筋肉が収縮する」まで道のりを電気信号が駆け巡っています。

簡単な実験ですが、この実験で何を測定しているのか、それを考えることは、これからの学習の大きな動機付けになると思います。楽しい実験が、興味関心、そして深い理解につながるよう、頑張って欲しいと思います。

【中3】卒業アルバム集合写真撮影

10月26日(水)昼休み、中庭で「卒業アルバム用の学年集合写真」の撮影がありました。岩佐写真館さんが、管理棟3階の窓から撮影しました。

昼休みの短時間でしたが、いろいろなポーズを取ったり、ジャンプしたりして撮影しました。

太陽がまぶしかったですが、みんなノリノリでポーズをとっていました。

どんな写真が撮れているのか、楽しみですね。

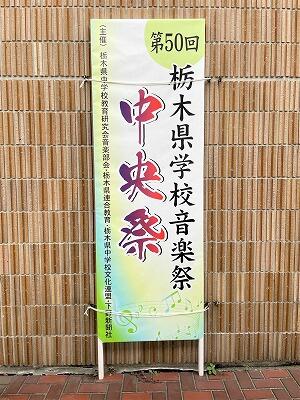

【中学】栃木県学校音楽祭中央祭

10月25日(火)、宇都宮市文化会館で「第50回 栃木県学校音楽祭中央祭」が開催されました。附属中の吹奏楽部は、佐野市の代表として出場しました。中学3年生にとって最後の大会となりました。

曲目は交響詩曲「西遊記」。今まで聞いたことがないような素晴らしい演奏を聞かせてくれました。

本校の演奏時刻は14時10分頃なので、午前中に最後の音出しを行い、楽器をトラックに積み込みました。

重い打楽器はみんなで協力してトラックの荷台に積み込みます。

打楽器の台などは、通称「棺桶」と呼ばれる黒い箱に入れて運びます。

1時間くらいかかって、積み込みが終わりました。

生徒たちの表情は明るかったです。ピりピりとした緊張感はあまり感じませんでした。「やることはやった」練習に裏付けられた自信のようなものを感じました。

学校音楽祭は、夏休みに行われたコンクールとは異なり、金賞、銀賞、銅賞などの順位付けはありません。その分、自分たちの力を出し切ることが出来たか、音楽を楽しむことが出来たか、などを目標にしているように感じました。

会場では写真撮影はできませんでしたが、2Fの保護者席の最前列で演奏を聞きました。

小林先生をはじめとして、そこにいることを多くの生徒が気づいていたそうです。そうとは知らずに聞いていました。

さて、本校の演奏の感想ですが、最初の一音から、今まで聞いていた佐附中の音とはまるで違っていました。佐野市の大会でも同じ曲を演奏していましたが、まるで別の曲のように聞こえました。力強さと伸びやかさがうまく合わさり、聞いていて心地よい緊張感が、最後の一音まで続いていました。小林先生の指揮にピッタリと合った音が出ており、「これぞ音楽」という満ち足りた空間がありました。生徒たちも、上手く吹こうとか、失敗しないようにしよう、という感じではなく、練習した成果をそのまま出すことに専念している感じでした。ここまでできれば、言うことはありません。このような素晴らしい演奏で3年生の最後の演奏会を締めくくることが出来て、本当に良かったと思いました。

演奏会終了後の集合写真です。

ここからは、学年別です。3年生は6名で頑張りました。この少人数で、よく部を引っ張ってきてくれました。お疲れさまでした。

2年生です。明日からは、2年生が吹奏楽部のリーダーになります。頑張ってください。

そして1年生です。これからが本番ですので、こちらも頑張ってください。

皆、満足して会場を後にします。

小林先生から、今日の演奏についてお話がありました。最後の数日の練習で「みんなが、音楽が何なのかをわかってきたことを感じた」といった内容でした。おそらく最高の誉め言葉ではないかと思いました。

素晴らしい締めくくりでしたね。

左から、副部長の今井里歩さん、部長の尾花彩葉さん、右端が、新部長の田名網梨花さんです。

最後に、3人からのコメントです。

尾花部長「最後の大会を一番いい形で終わることが出来て、本当に良かったです。ここまで支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。」

今井副部長「この曲は半年間かけて仕上げてきました。今日はこの半年間の集大成という気持ちで演奏しました。その気持ちを形にすることが出来て嬉しいです。今後も、吹奏楽部を応援してください。ありがとうございました。」

田名網新部長「先輩たちが築いてきたものを引き継いでいきます。私たちも、今日のような演奏ができるように頑張ります。」

*今日が素晴らしい一日になったことを嬉しく思います。

明日から、新体制での練習、頑張ってください。応援しています。

身近な風景 ~秋の「みかも山」

10月23日(日)午後、「みかも山」の登山道やハイキングコースから、秋の風景を楽しみました。

三毳神社から関東平野が一望できます。

三毳山公園の東口駐車場付近では、少しずつ、色付き始めています。

コスモス畑が満開でした。

東口駐車場付近の公園では、サザンカの花が咲いており、花の周りをハチのような昆虫が飛びまわっていました。

しかし、よく見ると、ハチではなく、「オオスカシバ」という蛾の仲間で、「ハチドリ」のようにホバリングしながら、花の蜜を吸っていました。実際に「オオスカシバ」が、花の蜜を吸っているところを見たのは初めてでした。

*三毳山の周遊コースは、約7kmのコースですが、季節ごとに発見があります。今日は「オオスカシバ」で出合えたことが、一番の収穫でした。

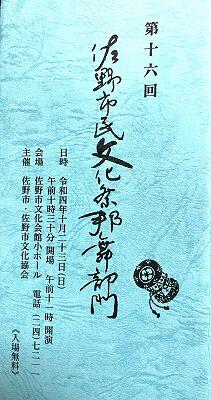

【高1】佐野市民文化祭邦舞部門

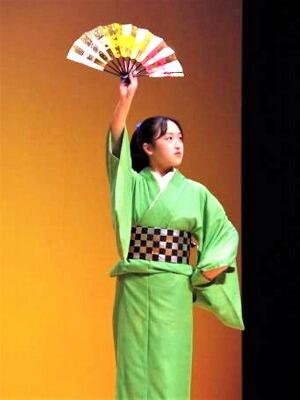

10月23日(日)佐野市文化会館小ホールで「第16回佐野市民文化祭邦舞部門」が開催されました。高校1年3組の相田潤乃さんが舞う歌謡舞踏「十五夜ばやし」を見学しました。若柳双潤(相田さん)と若柳八重さんの二人が、十五夜のウサギに扮した舞踊です。

左が若柳八重さん、右が若柳双潤さん(相田さん)です。

「日本舞踊」と聞くと、なんとなく堅苦しいイメージがありましたが、歌謡曲に合わせて振りを付けて舞っているので、とても親しみを感じました。2匹のウサギが、十五夜にうかれて踊ったり、餅をつく様子をうまく表現しており、見ていると、本当にウサギのように見えてきたのが不思議でした。二人が繰り返し練習して身に付けた芸に魅了されました。見ている観客を楽しませ、堂々と舞い切った姿に感動しました。

歌謡舞踊「十五夜ばやし」終了後、佐野ケーブルテレビのインタビューを受けていました。

左が、若柳双潤(相田さん)、右が若柳八重さんです。

(若柳八重さんにも、本校HP掲載の許可をいただきました)

【高校】全国ラグビー大会栃木県予選(1回戦)

10月22日(土)國學院大學栃木高校ラグビー場で、「第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会栃木県予選」1回戦が行われました。本校は、足利大学附属高校との合同チームで、宇都宮工業高校と対戦しました。接戦の末、敗退しましたが、最後まで諦めないという本校の持ち味を見せてくれました。これで、3年生は引退となりました。お疲れさまでした。

最後まで頑張った3年生のメンバー

対戦相手の宇都宮工業高校は、佐野高校、足利大学付属高校といつも一緒に練習したり、合同チームを組んだりしている気心の知れた仲間同士でもありました。お互いに手の内を知り尽くしているだけに、やりにくさや戸惑いもあったかもしれません。しかし、試合は試合ですので、勝つために、足利大学附属高校のラグビー部員と、何度も合同練習を重ねてきました。

赤いユニフォームが合同チームで、白い短パンを履いているのが佐野高校です。

以下、佐野高校生の活躍を紹介します。

何度も素晴らしいトライを見せてくれました。(以下はその連続写真です)

そして、キックも決めてくれました。

再びトライです。

以下もトライの瞬間の連続写真です。

前半の終盤から後半にかけて立て続けにトライを決め、怒涛の追い上げを見せましたが、前半の失点が響き、力尽きて惜敗しました。

試合終了後、合同チームのミーティングが行われました。

続いて、学校ごとのミーティングが行われました。

コーチの松島先生からのあたたかい言葉がありました。

顧問の川俣先生からも、ねぎらいの言葉がありました。石井先生の下でラグビーがやれたこと、そして、ご両親を初めとして、いろいろな方の支えがあって、初めてこの日が迎えられたことを感謝しよう、という言葉に、生徒たちも頷いていました。

最後に、石井監督から、今日の試合に関する振り返りや思いが話された後、みんなとここまで一緒にラグビーをやってきて、この試合ができたことを誇りに思っていること、そしてみんなもこのことを誇りに思って欲しい、という言葉が贈られました。

最後に、3年生、一人一人と握手を交わし、これまでの頑張りをねぎらってくれました。

最後の記念撮影では、みんなの笑顔が見れて良かったです。

3年生は、それぞれ、次のステップ(大学受験)を目指して頑張ってください。応援しています。

【中学】駅伝でつながった「一本のタスキ」

10月22日(土)に開催された「佐野市駅伝競走大会」の結果については、速報で報告しました。ここでは、出場した選手の頑張りを紹介したいと思います。駅伝には、タスキをつなぐ、という特別な思いが込められています。生徒一人一人が、懸命に「一本のタスキ」をつなぐ姿に、「チーム佐附中」の素晴らしさを改めて感じました。

各選手が、タスキを受け取ってから、次の走者に託すまでを紹介します。

天気は曇りでしたが、走るにはちょうど良いコンディションでした。紅葉も進んでいました。

<女子Aチーム:発走9時30分>

1区:中村ゆきの(3年)

2区:大塚心晴(2年)

3区:林 優菜(2年)

4区:関口紫月(1年)

5区:佐山ひなた(3年)

*全員が安定した走りをしており、一つにまとまったチーム力を感じました。よく頑張りました。

<男子Aチーム:発走10時40分>

1区:橋本京弥(2年)

2区:髙野蒼空(2年)

3区:荻原惇綺(2年)

4区:川上嗣苑(2年)

5区:西 晃熈(3年)

6区:星野正宗(3年)

*見事、準優勝を果たしました。おめでとうございます。正直、想像を絶する速さに、ただただびっくりしました。もともと、力のある生徒たちの頑張りと、短期間でチームをまとめ、パワーを全開させた立澤監督のお力も大きかったと思います。

<男子Bチーム:発走10時40分>

1区:河村應一(3年)

2区:太田睦葵(2年)

3区:小林大河(2年)

4区:塚田悠生(2年)

5区:渡邉佑真(2年)

6区:関根淳斗(1年)

*最後まで諦めずに走り切りました。よく頑張りました。

全体を通して、誰一人として諦めず、タスキをつないでくれたことが、素晴らしかったです。「チーム佐附中」の底力を実感しました。選手やこれまで一緒に練習してきた駅伝チームの皆さん、顧問や係員等の関係者、応援に来てくださった保護者の皆様、お疲れさまでした。今日はゆっくり休んでください。

【高1】「佐野市民文化祭邦舞部門」出場

10月20日(木)放課後、高校1年3組の相田潤乃さんが、23日に佐野市文化会館小ホールで開催される「第16回 佐野市民文化祭 邦舞部門」に出場することを報告に来てくれました。

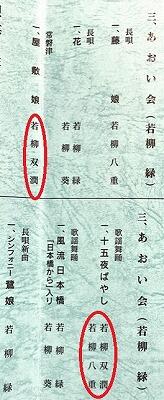

当日のプログラムを見せてくれました。

相田さんは、小学校6年生の時から、知り合いの紹介で、日本舞踊を始めました。今年で5年目になるそうです。

芸名は「若柳双潤(わかやなぎ そうじゅん)」といいます。師匠の若柳緑さんの一門(あおい会)であることを表す「若柳」に、本名の潤乃から「双潤」という名前を自分で考えました。

今回の佐野市民文化祭では、常磐津(ときわず)の「屋敷娘」と、歌謡舞踏の「十五夜ばやし」の2つの演目を披露するそうです。

どんな舞なのか、全く想像がつかなかったので、この夏に行われた発表会の写真を見せてもらいました。

歌謡舞踊「十五夜ばやし」です。右上に月(十五夜)が見えます。うさぎに扮した2人が舞っています。

右側が「若柳双潤」だそうです。

手前が「若柳双潤」です。

こちらは、別の演目です。

ばっちり決まっていますね。

1つの演目を人前で披露できるまでには、振りを覚えたりするのが大変で、1年くらいの練習が必要だそうです。ちなみに、普段は、月に1回のペースで習っているそうです。また、学校では、SGクラブの研究班(マレーシアとの交流)とサッカー部のマネージャーもしているなど、いろいろなことにチャレンジしています。

日本舞踊の魅力を尋ねたところ、まず、始めるきっかけが、先生(師匠)と知り合った縁であり、それを大切にしたいことと、「日本舞踊」を通して、自分の別の面を表現できる楽しさ、そして、「日本舞踊」をやっている若手が非常に少ないので、逆にアピールポイントが高い(興味を持ってもらえる)、ということもあげてくれました。

自分をマネジメントしながら、いろいろなことを楽しみ、学んでいくことは、とても素敵だなと思いました。

こんな佐高生がいることを知ってもらうため、紹介しました。

明日の日曜日の11時半頃が「若柳双潤」の出番だそうですので、興味を持たれた方は、佐野市文化会館小ホールに足を運んでみてはいかがでしょうか。気軽に見て欲しいとのことでした。

*「自分は、こんなチャレンジをしている」という話をぜひ聞かせてください。そのためにも、校長室のドアは、いつも開けています。

【高1】さようなら!「ガブリエル君」

10月21日(金)今日が、シチリア島からの留学生「ガブリエル君」が佐高ですごす最後の日となりました。ガブリエル君は、飽くなき好奇心と、抜群のコミュニケーション力、そして、熱いハートで、周囲の心を鷲づかみにし、友達の輪が広がりました。また、世界にはこんな凄い仲間がいることに気付かせてくれました。

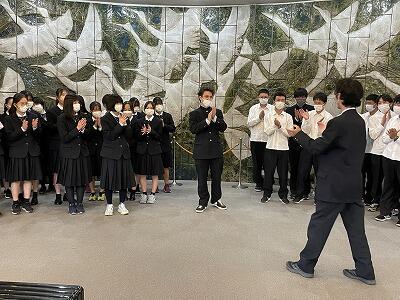

芸術鑑賞会終了後、佐野市文化会館のロビーで、1年4組の生徒全員で、最後のお別れをしました。

21日の朝の職員打合せで、ガブリエル君は、先生方への感謝の気持ちを伝えてくれました。

(自ら、先生方にご挨拶をしたいと申し出てくれた留学生は、私の知る限り、初めてでした。)

日本語で、しっかりと、今の気持ちを伝えてくれました。先生方の中にも、ガブリエル君のファンは、たくさんいました。(私もその一人です。)

今日の午後は、芸術鑑賞会がありました。終了後、1年4組の生徒たちは、ロビーに集まりました。ガブリエル君の親友である呉旭真君が司会をしてくれました。

呉君の目には、最初から涙が溢れていました。

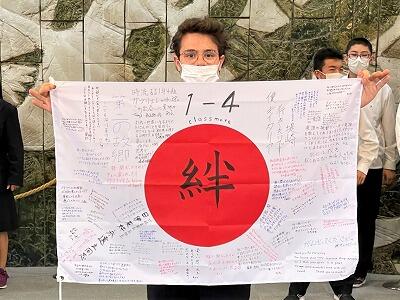

クラス全員から、ガブリエル君へプレゼントを渡しました。

クラス全員で寄せ書きした日本の国旗です。

ガブリエル君からもスピーチがありました。「シチリア島に帰るけど、またみんなに会いたい!」と心からの言葉を伝えてくれました。おそらく、それは何らかの形で実現する、と思いました。

最後に、全員での記念写真を撮りました。

ガブリエル君にとって、1年4組の生徒にとって、かけがえのない数か月だったと思いました。

ガブリエル君は、今週末にもシチリア島に帰るそうです。

さようなら! ガブリエル君。

ありがとう! ガブリエル君。

特にありません。