文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

高1(古典)の授業見学

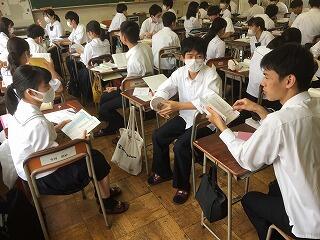

今日の4限目は、高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業見学をしました(後半の20分のみ)。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

武田先生の授業は「予習先行型」で、生徒は事前に配布されたプリントで予習してきます。プリントをそのままノートに貼り付けて予習する生徒もいれば、プリントをもとに自分が見てわかりやすいようにまとめ直す生徒もいます。

自分でまとめたノートを見せてくれました。一目見て、わかりやすくまとめているなあと感心しました。本気モードがひしひしと伝わってきます。

授業の最後の5分間は、次の時間の予告編です。それをもとに、次はどこを予習してくればいいのか自分で判断します。予習で授業の準備をし、授業中は顔を上げて楽しく参加して欲しい、授業は2回目、という武田先生の思いを、生徒たちはしっかり受け止め、実行していることがわかりました。

中3(シンカゼミ)の授業見学

今日の6,7限目は、中学3年の「総合的な学習の時間(シンカゼミ)」(3クラス合同)がありました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

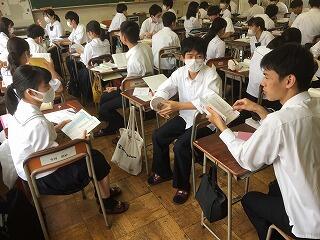

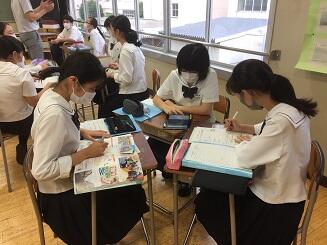

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

まずは、A(環境・郷土)領域です。

このグループは、アメリカザリガニの生息場所を調査することで(駆除)対策を考えることを目的としているようです。

(アドバイス:この研究は「アメリカザリガニ=ワルモノ」という前提から出発していますが、そもそも「アメリカザリガニは本当にワルモノなのでしょうか?」。前提(=これまでの常識)を疑うことから始めると、新規の研究ができるのではないでしょうか。例えば、アメリカザリガニをワルモノ視している文献を探し、本当にそうなのかを調べる、ということも可能です。ザリガニ目線(ザリガニになったつもり)の研究は、かなりオリジナリティが高いです。私の専門なので、相談に乗りますよ!)

次は、B(職業・産業・福祉)領域です。

このグループは、駅などのバリアフリーなどについて、現地調査(利用者へのインタビューなど)を計画していました。

(アドバイス:ここはバリアフリーなんです、と聞くと、無条件に良いもの、というイメージがありますが、本当に機能していて、役に立っているかを調べることが出来れば、政策提言につながります。やりましょう!)

最後に、C(伝統文化・国際理解)

このグループは、佐野の伝統工芸品である天明鋳物が、どういった人にどのくらい売られているか、という現状を知ることで、どうしたら、もっと広めることが出来るかを調べようとしています。

(アドバイス:これは、まさにマーケティング調査ですね。確かに、だれがどのようなものを買っているかがわかれば、売るための対策が考えられます。販売ルートなどをお店から聞くことが出来れば、事実に基づく素晴らしい研究になるでしょう。それには、なぜ、自分たちがこうした研究をやりたいのかを鋳物を作ったり、売ったりしている人たちに熱意をもって伝えることが必要ですね。応援しています!)

*リサーチクエスチョンの立て方やフィールドワークのやり方などで悩んでいる人がいたら、校長室を訪ねてくれば、相談に乗りますよ。

高3・フードデザインの授業見学

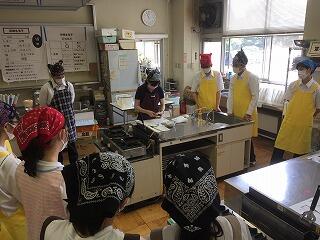

高校3年「フードデザイン」(選択授業、17名選択)

授業者:森戸さゆり先生

高校3年「理Ⅱコース」の選択授業「フードデザイン」は、栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネイトなどに関する知識と技術を習得し「食事を楽しむ」ためにはどのようにしたらよいかを考え実践していく科目で、年間20~25回程度の調理実習を行っています。森戸先生の「フードデザイン」は、生徒の人気が非常に高く、毎年実施している授業評価では、授業の「満足度」で不動のトップの座に君臨しています。

前置きが長くなりましたが、本日、3・4限連続で行われた「フードデザイン」の授業の様子を紹介します。

今日のテーマは、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」です。「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方を学び、全員が実際に練習したり、作ってみたりします。そして、後日、実技テストが行われます。

それぞれ評価基準がはっきりしていて、「大根のかつらむき」は、切れた長さで点数化、「厚焼き玉子」は表面、切り口、味で評価します。

授業者:森戸さゆり先生

高校3年「理Ⅱコース」の選択授業「フードデザイン」は、栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネイトなどに関する知識と技術を習得し「食事を楽しむ」ためにはどのようにしたらよいかを考え実践していく科目で、年間20~25回程度の調理実習を行っています。森戸先生の「フードデザイン」は、生徒の人気が非常に高く、毎年実施している授業評価では、授業の「満足度」で不動のトップの座に君臨しています。

前置きが長くなりましたが、本日、3・4限連続で行われた「フードデザイン」の授業の様子を紹介します。

今日のテーマは、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」です。「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方を学び、全員が実際に練習したり、作ってみたりします。そして、後日、実技テストが行われます。

それぞれ評価基準がはっきりしていて、「大根のかつらむき」は、切れた長さで点数化、「厚焼き玉子」は表面、切り口、味で評価します。

実技テストの評価基準→かつらむきは、プリントの上に切った大根を置くと計測できます。プリントの文字が読めるかどうかで、厚さ(1mm)も判断できるそうです。

まずは、森戸先生から、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方の説明がありました。生徒は、森戸先生の手先に集中しています。

いよいよ、生徒たちの調理の始まりです。2人一組で、一人は「大根のかつらむき」、もう一人が「厚焼き玉子」をつくります。それぞれが作り終わったら、交代します。

みんな、とても楽しそうに調理実習に取り組んでいました。

完成した「厚焼き玉子」を見ると、初めてとは思えないほど良くできていました。

<生徒の感想>

・思ったよりうまくできました。

・初めてで緊張しました。手が震えました。

・おばあちゃんが作った厚焼き玉子を100点とすると、自分のは40点。

・うちでも練習して作ってみたい。 他

<森戸先生から>

・後日、実技テストを行いますが、厚焼き卵用のフライパンを希望者には貸し出しており、家で練習して驚くほど上手になる生徒もたくさんいます。

・フードデザインの授業で、最も工夫した点は、実技テストの評価基準をはっきりわかりやすく示していることです。実は、家庭科技術検定の1級に相当する内容を参考にしていて、レベルは高いです。生徒は実技を身につけることで、調理に対する意識が高まり、単に栄養を満たすだけでなく、食事を楽しむことにつながることを目標としています。

*なるほど、奥が深いですね。この後、どれだけ上達しているか楽しみです。

いじめ・教育相談アンケート結果の公表について

本校では、毎月、月の初めに「いじめ・教育相談アンケート」を中高の全生徒対象に実施しています。

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応をねらいとしており、スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

これまで、アンケート結果については、特に公表はしてきませんでしたが、本校の「いじめ・教育相談」について、ご理解、ご協力をいただくため、生徒のプライバシーには十分配慮した形で、毎月のアンケート結果を公表することといたしました。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目指しています。

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応をねらいとしており、スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

これまで、アンケート結果については、特に公表はしてきませんでしたが、本校の「いじめ・教育相談」について、ご理解、ご協力をいただくため、生徒のプライバシーには十分配慮した形で、毎月のアンケート結果を公表することといたしました。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目指しています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

自由記述欄についても、最終的には、校長が全生徒の回答に目を通し、自由記述の内容を分析するなど、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。必要な場合には、生徒指導部等を通して、各学年、担任等と連携した対応をとっています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(自由記述).pdf

今後は、やってみて不都合が生じない限りは、アンケートの結果を公表するとともに、これまで以上に、生徒の心身の健康状況の迅速な把握に努めていきたいと考えています。

保護者の皆様には、今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。

*なお、各月のアンケート集計結果等は、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納します。

中3(体育)の授業見学

今日の3限目は、中学3年生の体育(器械体操:石井先生)の授業を見学しました。

最近、中3の授業見学がやけに多いな、とお気づきの方もいると思いますが、今週末(7月3日)に「中学第3学年保護者会」がありますので、事前に中3の授業や生徒の様子を紹介しておこうと重点的に見学しています。(中高全教員の授業見学を行いますので、他の学年もそのうち回ります。)

体育の授業は、選択制で、

器械体操(石井先生)は第一体育館、

バドミントン(久保先生)は第二体育館、

陸上競技(吉永先生)は校庭で実施しています。

今日は、器械体操の授業を見学しました。

今日の器械体操の主な種目は「倒立前転」でした。

前時の最後に生徒が記入した「学習カード」の結果から、「倒立前転」がうまくできない生徒がいることから、本時は、「倒立前転」ができるように指導を行っていました。

①まずは、グループごとに分かれて準備運動をした後、倒立(逆立ち)の練習です。体育館の壁をうまく使います。

→グループ全員ができるようにすることが目標です。苦手な生徒には、生徒同士で補助をしていました。

最近、中3の授業見学がやけに多いな、とお気づきの方もいると思いますが、今週末(7月3日)に「中学第3学年保護者会」がありますので、事前に中3の授業や生徒の様子を紹介しておこうと重点的に見学しています。(中高全教員の授業見学を行いますので、他の学年もそのうち回ります。)

体育の授業は、選択制で、

器械体操(石井先生)は第一体育館、

バドミントン(久保先生)は第二体育館、

陸上競技(吉永先生)は校庭で実施しています。

今日は、器械体操の授業を見学しました。

今日の器械体操の主な種目は「倒立前転」でした。

前時の最後に生徒が記入した「学習カード」の結果から、「倒立前転」がうまくできない生徒がいることから、本時は、「倒立前転」ができるように指導を行っていました。

①まずは、グループごとに分かれて準備運動をした後、倒立(逆立ち)の練習です。体育館の壁をうまく使います。

→グループ全員ができるようにすることが目標です。苦手な生徒には、生徒同士で補助をしていました。

②次は、全体で前転と後転の練習です。石井先生は、特に安全面には細心の注意を払って指導しています。

③そして、いよいよ「倒立前転」の練習です。倒立前転は、まず倒立して、その後、前転します。

倒立が苦手な生徒には、グループで補助をしています。

すぐにできるようには、なかなかうまくいきませんが、生徒たちは何度も挑戦していました。

*生徒たちには、なぜ、器械体操を選んだのか、どういうところが楽しいのか聞いてみました。

「去年やった器械体操はあまりうまくできなかったので、今年はどうしても克服したいと思って選びました。」

「最初はできないことが、練習してできるようになった時が一番嬉しいです。」

「小学校の時、体操をやっていて、得意なので選びました。」

「自分は陸上部なので、普段はあまりやることがない種目を選びました。」

*いろいろな動機で器械体操を選択していますが、今までできなかったことができるようになりたい、という気持ちで一生懸命練習している姿が、とても良かったです。応援したい気持ちになりました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

9

8

8

8

5