文字

背景

行間

校長室便り

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(中村先生)

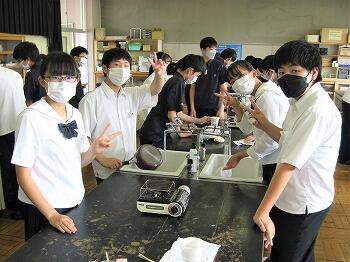

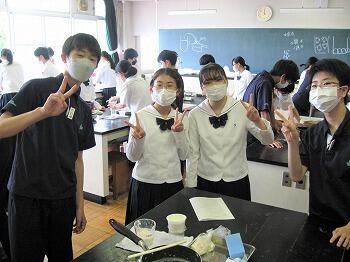

6月23日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究(理科分野)」の授業(中村先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。通常、理科の授業でつくったものを食べることはしませんが、今回、実習教諭の田所先生のご尽力で、調理器具をすべて調理室から調達し、衛生管理を徹底することで、調理実習と同じように、(希望者は)自分で作った豆腐を味見できるようにしました(画期的!)。生徒の期待は始まる前から高まっています。

今日の授業は、始まる前から異様な熱気に包まれています。

しかし、まずは頭をクールダウンするため、配付されたプリントをもとに、豆腐がどうやってできるのかを考えます。

生徒からは、今日の授業の重要なキーワードがポンポンとでてきました。

まずは、豆腐は何からできるか?

豆乳は市販されてもいますね。主成分は、たんぱく質です。

豆乳の中で、たんぱく質が水の中でどのようなに存在しているのかを学びます。ここでは、コロイド溶液という言葉を習いました。(実際には、高校で学びます。)

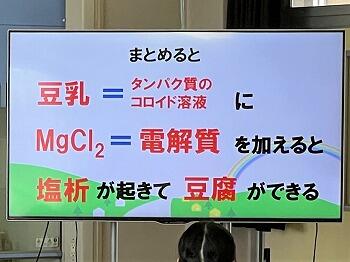

豆腐が固まる仕組みは、

豆乳(たんぱく質のコロイド溶液)に、にがり(塩化マグネシウム:電解質)を加えると、「塩析」という現象が起きて固まります。これが、豆腐が固まるメカニズムです。今回の数理探究のプログラムは、高校の化学担当のの茂木先生が開発してくれました。

そして、いよいよ「豆腐」作りが始まります。理科室の後ろの机には、すでに必要な調理器具が班ごとに並んでいます。

大豆は、水に浸けてあり、柔らかくなっています。

にがり(塩化マグネシウム溶液)も食品用の容器にパッケージされています。

大豆を浸していた水は捨てます。

大豆をミキサーに入れ、新たに水を200ml入れ、粉砕します。

ミキサーのスイッチを入れると、一瞬で、どろどろになります。

そこに、約50度のお湯を150ml入れ、さらに攪拌します。

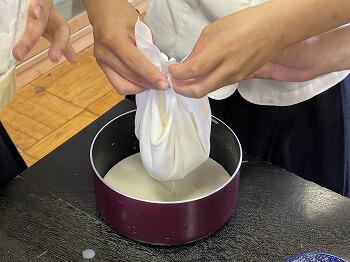

できたものを食品用のガーゼで越します。

ガーゼの上に残ったものが「おから」で、なべに溜まったものが「豆乳」です。

豆乳はバーナーで90度に熱し、約3分間静置します。

そこに、「にがり」を投入します。

すると、みるみるうちに豆乳が固まってきました。

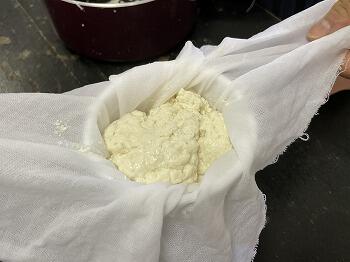

固まってきたものをガーゼで越します。

見るからに「豆腐」っぽくなってきました。あとは、自分の重さで固まっていきます。

他の班も、うまくいっています。

さあ、仕上げの段階です。固まった豆腐をガーゼから、水を張った鍋に移します。

見事な豆腐の出来上がりです。

生徒たちは、どんな味がするか、もう我慢ができません。理科準備室から醤油を借りてきて、豆腐に直接かけています。

見るからにおいしそうです。大成功ですね。

あまりのおいしさに、ほっぺたが落ちそうです。

他の班でも、自分たちで作った豆腐のおいしさにびっくりでした。

*豆腐作りから、化学(コロイド溶液、電解質、塩析)について学びました。豆腐の味とともに、忘れられない記憶となることを期待しています。

これでまた一つ、理科が好きになってくれたようです。

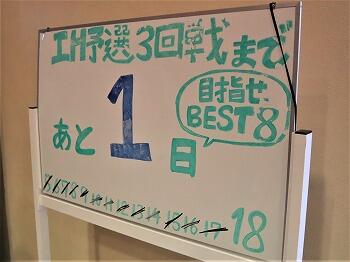

【高3】「バスケットボール部」県ベスト8達成!

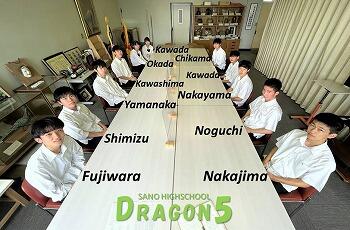

6月23日(木)昼休み、バスケットボール部の3年生が、「令和4年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技栃木県予選会(インターハイ県予選)」で、目標のベスト8を達成した報告に来てくれました。おめでとうございます。

本校バスケットボール部は、県ベスト8を目標に頑張ってきました。

3年生の部員は、

中島裕太(部 長・背番号5)

藤原遼大(副部長・背番号6)

川田琉加(背番号7)

野口颯斗(背番号8)

川島陸久斗(背番号9)

山中澪耶(背番号10)

清水匠翔(背番号11)

柏瀬絢正(背番号12)

千竈康一郎(背番号13)

仲山航平(背番号14)

川田夢菜(マネージャー)

岡田晏歩(マネージャー)

以上、12名です。

ベスト8をかけた3回戦の前日、マネージャーが作った「ミサンガ」と「写真入りキーホルダー」が必勝のお守りとして渡されました。また、大会前には、それぞれが履いているバスケットシューズと同じ形のキーホルダーも渡されました。

マネージャーの心のこもったグッズの数々が、チームのモチベーションを高めてくれたそうです。

<ベスト8までの軌跡>

5月28日 佐高80 - 57栃木工高

5月29日 佐高70 - 64足高 →ベスト32

6月18日 佐高78 - 69小山西高 →ベスト16

佐高90 - 76栃木翔南高 →ベスト8

6月19日 佐高49 - 104宇都宮北高

*4日間に渡り、5試合を戦ってきました。これで、2年連続のベスト8達成です。本当によく頑張りました。おめでとうございます。

Q1:今大会で戦った5試合の中で、最も印象に残っているものは?

→「足利高校との対戦です。これまでに2回戦っていましたが、いずれも20点以上の差を着けられて負けていました。今回は最も接線で、やっと勝つことができました。自分たちの成長と達成感を感じることができ、嬉しかったです。」

Q2:足高に勝つことが出来た勝因は?

→「ディフェンスが強化されたことと、野口君が3ポイントシュートを6本決めたことが大きかったです。これでチームの雰囲気が盛り上がり、楽しくできました。超気持ち良かったです。」

Q3:チームの持ち味や強みは何ですか?

→「自分たちのチームは、一人一人が個性豊かですが、試合となると一つにまとまります。それぞれが役割を果たしており、監督の指示に従うだけでなく、自分の考えでプレーすることが出来ることが強みです。また、走り負けないことを目標に練習してきた成果が表れていました。そして、皆、仲が良いことが、プレーに出ていると思います。それを支えてくれたのは、マネージャーです。マネージャーなしには、ベスト8はなかったと思います。」

*今回は、3年生に来てもらいましたが、部活動全体のモチベーションの高さと、全員が仲の良いことが強さの秘訣のように感じました。素晴らしい成果だったと思います。お疲れさまでした。これで思い残すことなく部活動を引退できますね。

今度は、それぞれの目標に向かって、頑張ってください。応援しています。

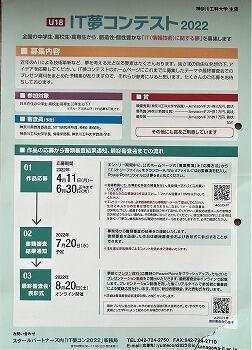

【高1】「情報」の授業見学(中條先生)

6月23日(木)3限目、高校1年2組の「情報」の授業(中條先生)を見学しました。「情報」の授業は、今年度から一人1台パソコンが導入されたことにより、HR教室で実施するようになりました。(パソコン室のパソコンは更新されず、夏には撤去されます)今日の授業は、パソコンを使ったプレゼンテーションとその評価が行われていました。

「IT(情報技術)に関する夢」のコンテストへのエントリーを目標に、パワーポイントを使ったプレゼンを行いました。前時に、各班で発表を行い、班の代表を選びました。本時は、選ばれた班の代表がクラス全体にプレゼンし、クラスの代表を数点決定します。

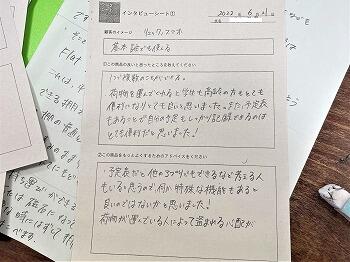

これが評価シートです。

選ばれたクラスの代表がエントリーする予定です。

*このように、情報=パソコン室 という時代は終わりました。また、高1「情報」の期末試験は、コンピュータを使って回答する方式で行うそうです。ICTをめぐる学習環境は大きく変わっています。本校は、県立学校で、最もICT化が進んでいます。県からも視察に来ています。

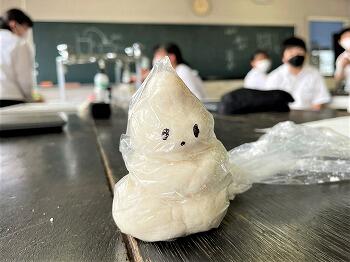

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(西山先生)

6月20日(月)3・4限目、中学3年1組の「数理探究(理科分野)」の授業(西山先生)の最後の場面だけ見学しました。「自分たちで豆腐をつくろう」です。実習教諭の田所先生が写真を撮っておいてくださったので、紹介します。

豆腐が完成した際の記念写真です。

「おから」で作った作品です。

【中3】「総合的な学習の時間」の授業見学(3学年団)

⒍月21日(火)6・7限目、中学3年各クラスの「総合的な学習の時間」の授業を見学しました。この学年は昨年度「教育と探求社」による「コーポレートアクセス」(オンラインインターンシップ)を進めてきましたが、今年度も同社と連携して「シンカゼミ」をシンカさせています。

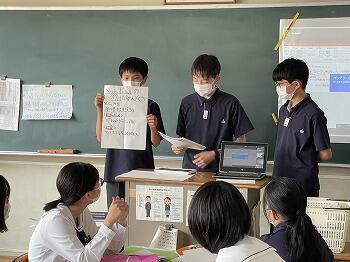

「教育と探求社」のテキストに基づき、一歩上を行くプレゼンに挑戦しています。

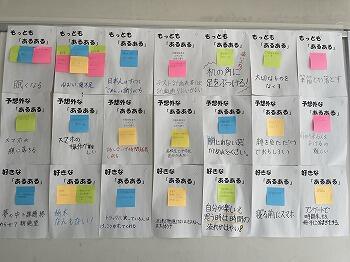

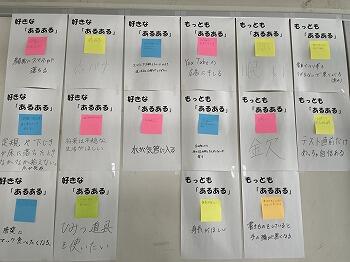

生徒たちは、これまでに身近な「あるある」を洗い出し、アイディアを出し合う作業を進めてきました。(廊下に掲示してあります。)

好きな「あるある」、もっとも「あるある」、予想外な「あるある」、そうした「あるある」の中には、それを解決できたら凄いね、といった宝物が隠されていたりします。

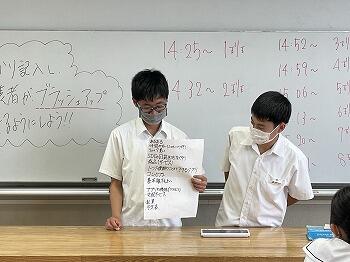

今回は、その「あるある」をヒントに、新商品を開発することで、課題解決につなげられないかを考えました。各班は、まず3分間で新商品を説明します。

各班の発表に対して、1分間、生徒たちは次々に質問し、鋭いツッコミを入れてきます。

質問に対しては、どの班も懸命に答えています。なるほど、そうだよね、と納得する質問も満載でした。

どんな質問や意見であっても、なんでそんな質問するんだ、とか、それは違うだろ、と否定することは一切なく、周囲も発表者、質問者の発言を認めているところが素晴らしいです。安心して議論できる雰囲気は、自由な発想を生み出す土壌であると思います。

さらに、生徒は各班のアイディアに対して、「この商品の良いと思ったところ」「この商品をもっとよくするためのアドバイス」を書いて、本人たちにわたします。このように、質問とアドバイスというフィードバックを受けて、アイディアはどんどんブラッシュアップされていきます。

「身近なあるある」→「商品開発」→「課題解決」という一連の作業から、自由な発想が生まれ、クリティカルシンキングを活かし、社会に貢献できる創造力が育まれていくのではないかと思いました。

現在、中1から中3まで、「教育と探求社」という外部の力をうまく活用して、「探究力」や「人間力」の育成に向けた新たなプログラムを構築しています。少なくとも、県内では間違いなく最先端のプログラムです。探究することの根源に関わる、奥の深い、考え抜かれたプログラムとして、さらにブラシュアップされることを期待しています。

特にありません。