文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

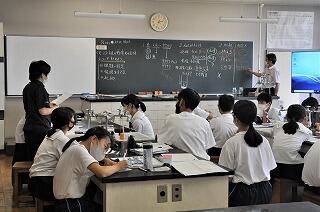

【中2】理科の授業見学(笠倉先生)

7月5日(月)4限目、中学2年1組の「理科」の授業(笠倉先生)を見学しました。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

前時の授業では、「銅の粉末を熱すると、酸素と反応し酸化銅となり、酸素と銅が結びつく」ことを実験で確かめました。

それを受けて、今日の授業は以下のように進行しました。

①学習のめあて「金属と結びつく酸素の質量は、金属の質量とどのような関係があるのか?」を設定する。

↓

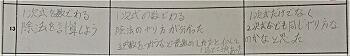

②金属と結びつく酸素の質量には、どんな関係があるか、仮説を立てる。

↓

③その仮説を確かめるために、どんな実験をすればよいか、実験方法を考える。

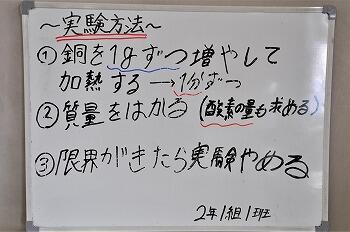

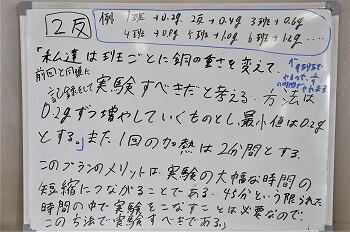

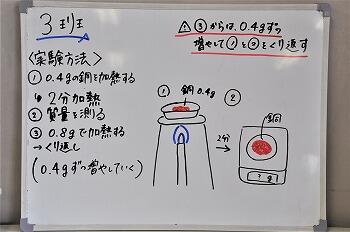

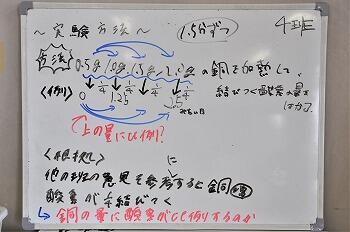

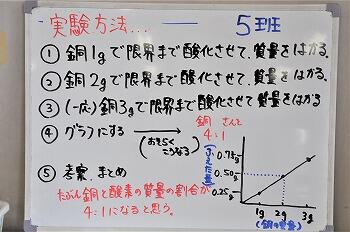

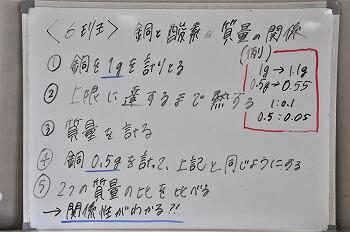

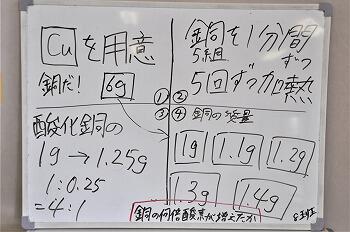

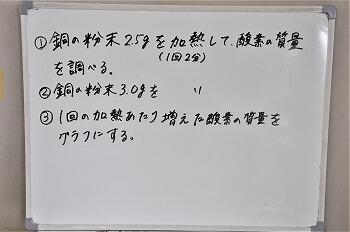

→生徒たちは、まず仮説を立て、それを確かめるための実験方法を班ごとに10分程度で考え、ホワイトボードにまとめ、すべての班(9班)が、順番にプレゼンをします。

プレゼンを受け、納得がいかない点があれば、どんどん質問をします。

想像以上にいろいろな実験のやり方があることに気付くとともに、限られた授業時間内で効率的に、正確な結論を導くためには、どのような実験をすればよいか、議論が白熱します。

例えば、「班ごとに反応させる銅の質量を変えれば、一度にいろいろな質量の銅に対して、結びつく酸素の質量を求めることが出来る」という実験方法に対して、「班ごとに銅の熱し方が違うと正確な値が求められないのではないか」といった反論がありました。

また、銅の質量についても、質量に比例するという仮説から、「比例関係がわかりやすいよう、整数倍の質量で実験する」という方法に対して、「それだと、質量が多すぎて実験に時間がかかりすぎる」といった反論もありました。

主に、「正確さ」と「コスト」(時間内にできるか)に着目し、それらを両立できる実験方法であるか、という視点から議論がなされたのは、本質を突いており、素晴らしいと思いました。

自分たちが考えた実験方法の方が、理にかなっていることをアピールする班もあります。

以下の9枚のホワイトボードが、すべての班が考えた実験方法です。

最後に、どの班の実験方法が良かったか、振り返りシートにまとめ、提出(投票)しました。

次の時間は、最も多くの支持を集めた班の実験方法によって、実験を行うそうです。

実験方法について、白熱した議論ができる中学生を初めて見ました!

笠倉先生は、生徒を夢中にさせる授業をしていました。

どの班の実験方法が選ばれるのか、楽しみです。

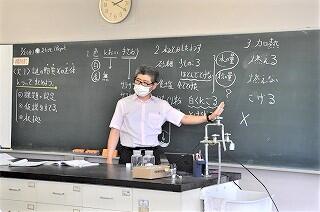

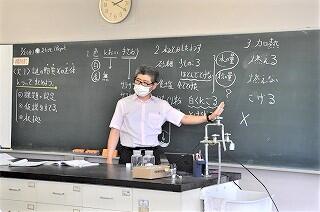

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

7月2日(金)5限目、中学1年2組の「理科」の授業(神戸先生)を見学しました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

前回の授業で、物体X(白い粉)が何であるかを突き止めるため、物質Xの色やにおい、手触りなどに加え、水に溶かす、加熱する、などの実験を行いました。今回は、その結果を整理し、仮説を立て、根拠を持って、説明します。

まずは、実験の結果、どのような変化が生じたのか、気づいたことを発表します。

皆、元気に手を上げて、発表しています。

いろいろな変化を発表してくれました。なかなか気がつかない視点からも観察していることがわかりました。神戸先生は、そういう発言を大事に取り上げています。

時間を設定し、限られた時間の中で、考えをまとめながら、テンポ良く進んでいきます。

Webルーレットを使って、発表する内容や順番をその場で決めたりするので、生徒も気が抜けません。

物質Xは班ごとに違うようですが、白い粉は、砂糖、塩、片栗粉のどれかです。

班ごとに、それぞれ根拠を上げて、物質Xが何かを発表しました。

各班ごとに発表がありましたが、同じ根拠だけでなく、独自の根拠を加えたりしているので、内容はそれぞれ個性があります。皆、発表者に注目し、素晴らしい発表に惜しみない拍手を送っていました。

最後に、今日学んだことをノートにまとめました。

*一人で考える場面、班で話し合う場面、みんなで発表を聞く場面、それぞれメリハリを付けて、集中しながらも和気藹々と授業は進んでいきました。全員が授業に参加していました。科学的に考えるとはどういうことなのかを肌で感じることが、神戸先生の「ねらい」であることが、伝わってきました。

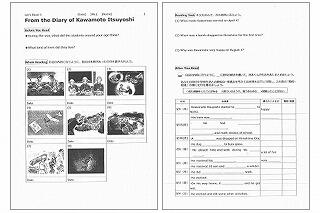

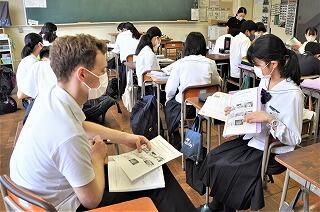

【中3】英語の授業見学(栗原先生)

7月1日(木)3限目、中学3年2組の「英語」の授業(栗原先生)を見学しました。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

(3年の英語の授業は、2分割した少人数で行われています。)

「1945年8月6日、原子爆弾が広島市に投下され、多くの中学生も犠牲になりました。当時広島県立広島第二中学校(二中)の1年生だった河本聿美くんもその一人です。1944年12月1日から原爆投下2日前の1945年8月4日までの日々の出来事が、克明に書かれています。」(以上、教科書より抜粋)

今日の授業のGoalは「河本君の日記の内容を絵を見て紹介しよう」です。

栗原先生が作成したプリントには、日記の内容を表す絵が8枚、ランダムに並んでいます。まず、それらの絵が何日の日記の内容を表しているかをその理由を含めて答えました。次に、ペアで絵を見ながら、その内容を英語で紹介し合いました。

教科書の文章をもとに、日記の第一人称(私は…)から、第三人称(彼は…)に変えて紹介します。慣れてくると、そこに自分の感想などを付け足します。

これがスムーズにできたかどうかが、本日の授業のGoalですので、ペアを変えながら、何度も繰り返します。ALTのデリアン先生も加わっています。

仕上げに、指名された何人かの生徒が、それぞれ1枚の絵を選び、みんなに紹介します。

それが終わると、Reading Task として、プリントの質問に答えていきます。

近くの生徒同士で、答えを確認しています。

最後は、日記の内容に合うように、河本君の生活を表にまとめ、自分の中学校生活との類似点・相違点などを考えました。栗原先生やデリアン先生も、アドバイスしてくれています。

*栗原先生の授業は、生徒が自分の言葉で英語が表現できるよう、工夫したプリントをうまく活用しています。生徒も他の生徒の紹介を聞くことで、表現の幅を広げていました。この単元は、2学期に行われる「広島での修学旅行」にもつながる内容でもあり、生徒は同世代の河本君の日記に、自分の生活と重ね合わせて取り組んでいるように感じました。

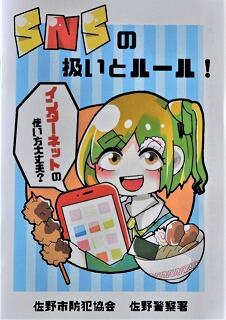

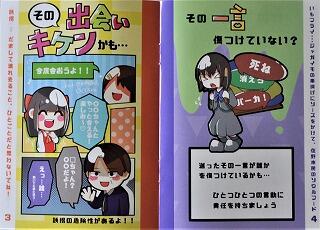

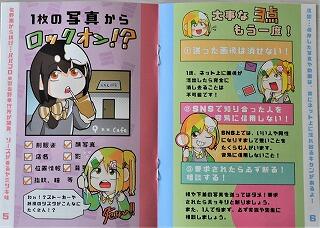

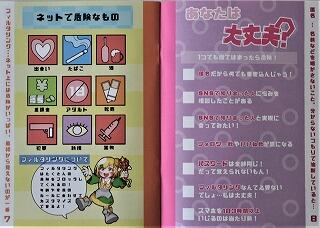

【高校】SNSのリーフレット配布

7月1日(水)、本校生による「SNSの扱いとルール」と題するリーフレットが、佐野市内のすべての中学1年生に配布されました。

左から、加藤真結花さん(班長)、佐々木柊君、種谷星七君、大塚彩奈さん、寺嶋天音さん、高橋彩音さん

左から、加藤真結花さん(班長)、佐々木柊君、種谷星七君、大塚彩奈さん、寺嶋天音さん、高橋彩音さん

このリーフレットは、高校3年生の加藤さんたちの研究班が、高校1年生の時の課題研究で作成したものです。

加藤さん達の研究は、「萌えキャラ」による町の活性化でした。自分たちで作った「萌えキャラ」を「さのまる」とは違う視点から佐野市をもりあげる二次元キャラクターとして活用できないか、1年生の9月頃、「さのまる」の担当課である「佐野市都市ブランド推進課」に企画を提案しました。

上記のイラストが、オリジナルの萌えキャラで、「佐野市に住む高校1年生の女の子。突然佐野市に襲いかかる異変がきっかけで、魔法少女に!?」とキャラを設定しました。「魔法が使える少女」という設定ならば、いろいろなシチュエーションで活躍できる、と考えました。

課の担当者もこのアイディアに乗ってくれ、「魔法少女」の萌えキャラをどのように佐野市の広報活動に活用できるか、何度も話し合いがもたれました。

↓

「魔法少女」の名前をSNSで募集する案、「萌えキャラグランプリ」に出場する案、専門学校とコラボしてアニメ化する案なども検討されました。そして、2学期の終わり頃、佐野市防犯協会と佐野警察署から、この萌えキャラで、「SNSの扱いとルール」を中学生に伝えるリーフレットを作成して欲しいというオファーがありました。

↓

そこから、リーフレットの内容や構成の検討が始まりました。最初の原案を作成してから、10回以上、市役所に通って、ブラッシュアップの日々が続きました。

↓

その間、お笑い芸人のテルさん(佐野市まちおこし協力隊)や教育委員会からもアドバイスをいただき、中学生にもわかりやすい、見ていて楽しくなるものにしていきました。

↓

そして、2年生になった1学期に、リーフレットが完成し、佐野市内のすべての中学1年生に配布されました。(これは凄いことです。ここまで長かったですね。)

↓

さらに、加藤さん達が3年生になった7月1日、今年度も、佐野市内の中学1年生全員に、リーフレットが配布されました。(昨年度配布したリーフレットが好評だったようです。今後、数年間は毎年配布する予定だそうです。)

中学1年生だけに関係する話ではありませんので、多くの方に見ていただきたいです。佐野市防犯協会からも了解をいただきましたので、PDFファイルも添付しました。リーフレット.pdf

↓

*生徒の皆さんの中には、研究の成果を行政などに提案・提言したいと考えている人もたくさんいると思います。今回のリーフレットは、そうした成功事例の一つと言えると思います。企画力や行動力、そしてチャレンジ精神など、見習うべきものがたくさん詰まっていますね。

【高校】女子バレー部、念願の1回戦突破!

6月30日(水)昼休み、女子バレー部の3年生が大会報告に来てくれました。

女子バレー部は、ここ数年、公式戦で1回戦敗退が続いていましたが、「栃木県高等学校総合体育大会」(5月)、「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月)という2つの公式戦で、ともに1回戦を突破しました。

左から、篠崎怜香さん、松嶋里乃さん、内田侑那さん、大和先生

女子バレー部は、ここ数年、公式戦で1回戦敗退が続いていましたが、「栃木県高等学校総合体育大会」(5月)、「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月)という2つの公式戦で、ともに1回戦を突破しました。

左から、篠崎怜香さん、松嶋里乃さん、内田侑那さん、大和先生

女子バレー部3年生は全部で5名ですが、全員の都合がつかなかったため、3名が代表して来てくれました。(+部長の花里歌穂さん、山本蒼さん)

女子バレー部の今年度の公式戦の対戦成績は、2大会とも1回戦を突破しました!

「栃木県高等学校総合体育大会」(5月):1回戦突破(対黒羽高0-2)

「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月):1回戦突破(対小山城南1-2)

数年前から、1回戦敗退が続いてきたことから、このチームは、まず1回戦突破を目標に練習してきました。今年度は2大会で1回戦突破と大健闘しました。

県で上位を目指すチームも素晴らしいですが、1勝を目標に地道に頑張る姿も素晴らしいと思いました。また、勝った時の喜びも大きかったのではないかと思い、直接、話を聞いてみたいと思いました。

Q1:直近のインターハイ県予選の1回戦はどんな試合だったのですか?

→「対戦相手の小山城南とは練習試合もしていたので、実力は同じくらいだと思っていました。しかし、第1セットはサーブカットで崩れてしまい、セットを落としてしまいました。2セット目は逆にサービスエースが続き、波に乗ることが出来ました。3セット目も勢いがあったと思います。一勝できて嬉しかったです。」

Q2:バレーボール部を続けてきた感想は?

→「部員は皆仲が良く、楽しかったです。最後の大会で持っている力を出し切ることが出来て良かったです。」

「やはりチームワークは大切だと思いました。最後まで一緒に試合ができてよかったです。」

「つらいことがあっても、部活をやっていると、忘れさせてくれました。」

*今日来てくれた3名それぞれに、やりきった感を感じました。バレーボールが好きで、最後に公式戦で2勝することができたことは、本当に良かったですね。

次の目標(進路)に向かって、頑張ってください。応援しています!

【中1】茶道の授業見学

6月29日(火)6・7限目、中学1年2組の「総合的な学習の時間」で伝統文化体験の一環として茶道体験を行いました。全5回のうちの2回目です。

1回目は、茶道の文化などに関する座学でしたので、今回が初めての実技ということになります。まずは、道具などの説明から始まります。

扇子を広げると、細かい字でぎっしりと、茶道に関する和歌のようなものが書かれていました。

さらに、いろいろな道具について、説明がありました。

さて、いよいよお菓子へと進みました。

今回のお菓子は、蛍が描かれている藷蕷饅頭(じょうよまんじゅう)です。

自然薯(山芋のこと)をおろしたものに、米の粉・砂糖を混ぜて、蒸しあげた生地で餡玉を包んで蒸したものです。

まさに、今の季節をよく表しています。

とても上品な味です。

そして、いよいよ自分でお茶を点てます。

教えていただいた作法に基づき、お茶をいただきます。

最後に、作法の練習が行われました。

とても充実した体験ができました。

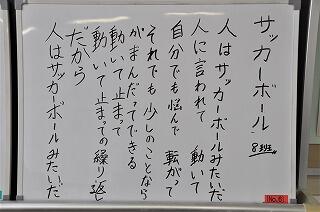

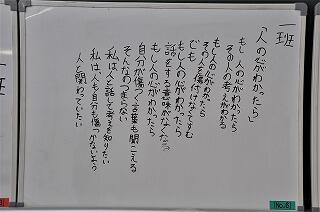

【中1】国語の授業見学(北堀先生)

6月29日(火)5限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)を見学しました。

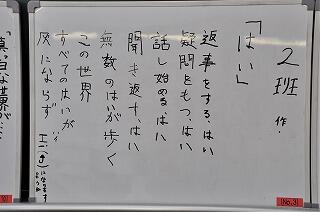

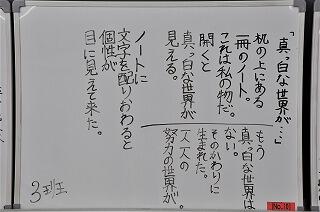

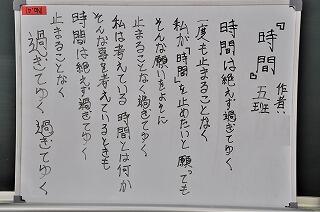

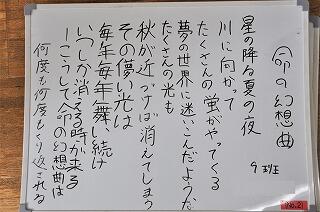

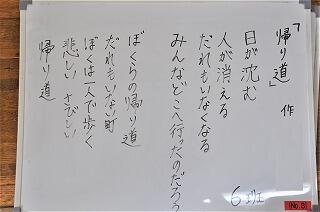

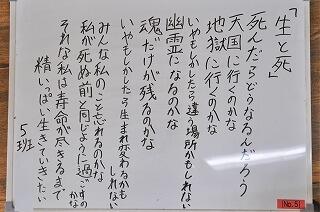

単元は「3章 言葉に立ち止まる」の「詩の世界」で、自分たちが作った詩を発表していました。

単元は「3章 言葉に立ち止まる」の「詩の世界」で、自分たちが作った詩を発表していました。

北堀先生の国語の授業見学は、今年度2回目になります。他のクラスの授業を見ていたら、1年2組の教室で、何やら、授業が盛り上がっている雰囲気を感じました。様子を見てみると、ホワイトボードを使って、詩の発表をしていました。

前回見学した時は、教科書の扉に載っていた詩の朗読や自由に作った詩の朗読をしていました。その後、教科書では「説明文」の読み方などを学び、再び「詩の世界」の単元になりました。ここでは、擬人法、擬声語、直喩法、隠喩法、倒置法、体言止め、などの表現技法を学び、実際にそれらを使った詩を作りました。

今日は、4人1組のグループで、各自が作った詩を朗読し、グループの代表の詩を選び、ホワイトボードに書いて発表していました。また、その詩にはどんな表現技法が使われていて、それによって、どんな効果が期待されるか、などを説明しました。

これは、楽しい授業ですね。以下に、各班の代表詩を掲載します。

【中1】数学の授業見学(安藤先生、山田先生)

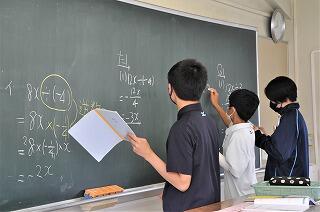

6月29日(火)4限目、中学1年3組の「数学」の授業(安藤先生、山田先生による2分割授業)を見学しました。

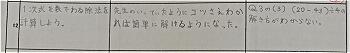

今日の授業のめあては「一次式を数でわる計算の仕方を考えよう」でした。

今日の授業のめあては「一次式を数でわる計算の仕方を考えよう」でした。

数学の授業は、1クラスを2分割し、少人数授業を行っています。

中学1年生は、安藤先生と山田先生がペアになって授業を進めています。2分割したクラスの進度や教え方に差が出ないように、2人の先生は綿密に打ち合わせをしています。

今日は、期末試験前に学習した問題の復習から始めました。試験範囲に入っていなかったので、やり方を忘れてしまった生徒がいたので、時間を決めて、わからないところをお互いに教え合うフリータイムから始まりました。

(安藤先生のクラス)

(山田先生のクラス)

確認が済んだ後、今日の「めあて」である「一次式を数でわる計算の仕方を考える」問題に入りました。

2人の先生とも、教科書の例題をわかりやすく丁寧に解説しています。教科書を読んだだけではわかりにくいところも、黄色いチョークで補足することで、「あっ、そういうことなのか」と、頭の中にすっと入ってきます。板書も見やすく整理されており、よく教材研究をしていることがわかりました。

続いて、問題演習です。生徒は解き方がわかると、夢中になって問題に取り組んでいます。わかりにくい問題は、すぐに先生に質問しています。そこは少人数授業のよいところです。誰がどこでつまづいているかがわかります。

両方のクラスとも、生徒はこの時間の「めあて」に集中して取り組んでいます。

今日は、2分割の授業を両方同時に見学しましたが、若手とベテランの2人の先生のチームワークの良さを随所に感じました。それぞれの持ち味もうまく発揮されていました。

授業の最後には、全員が授業の振り返りをしています。「わかったこと・大切な考え」、「もっと知りたいこと・疑問点」を書き出して提出しています。

*計算の仕方が分かると、問題を解くのが楽しくなったり、達成感を感じたりしているようです。生徒たちは、皆、よく頑張っていました。

【中学】「栄光の記録」の看板作成

中学3年1組の山﨑厘太朗くんが、得意の書道を生かして附属中生の活躍を紹介するコーナーの看板を筆で書いてくれました。

板に書く前に、何度も練習を繰り返し、全体の文字のバランスを考え、立派な看板(2枚)が完成しました。

看板は、中学昇降口を入ったところに掛けられています。中3生は先日の佐野市春季大会に続き、県大会、7月には佐野市総合体育大会を控えています。運動部・文化部ともに、生徒の皆さんの活躍の様子がひとつでも多く紹介できるよう、ベストを尽くしてほしいと思います。

(6月25日付「第3学年通信 SUNRISE」の記事を転載して紹介しました。)

(注)壁にかけてある板は、山崎君が書いてくれた2枚の板のうちの1枚です。

【高校】バスケットボール部、県ベスト8の快挙!(更新済)

6月19日(土)に行われた「全国高校総合体育大会バスケットボール競技会栃木県予選会」(インターハイ県予選)で、本校のチームが、県でベスト8という快挙を成し遂げました。これは共学となって初、さらに遡ると18年ぶりだそうです。おめでとうございます。

今大会で引退となった3年生の部員6名です。

今大会で引退となった3年生の部員6名です。

6月23日(水)の試験終了後、校長室に大会の報告に来てくれました。

今回の大会の対戦相手と結果は以下の通りでした。

1回戦:國學院栃木高、77-10で勝利 → べスト16

2回戦:宇都宮商業高、71-69で勝利 → ベスト 8

3回戦:白鴎足利高、30点差くらいで敗退

各対戦の様子をキャプテン(知久君)や副キャプテン(川村君、和田君)に聞きました。

Q1:1回戦の國學院栃木とは、どんな対戦でしたか?

→「積極的にリバウンドを取りに行くというゲームプラン通りにできました。負ける気がしませんでした。」

Q2:2回戦の宇商との対戦は?

→「第1クォーターで9点差、第2クォーターの途中で、20点差をつけられました。これはやばいな、どうしよう、と思いました。」

→「しかし、第2クォーターの最後で9点差まで追い上げることが出来ました。これはいけるかも、という気持ちになりました。第3クォーターは、めちゃくちゃ調子がよく、逆転しました。」

→「第4クォーターで、激しく追い上げられました。追いつかれそうになった時、監督の高木先生がタイムアウトを取ってくれました。『いつも通りやればいいんだ』という言葉で、落ち着きを取り戻すことができました。」

→「最後の5秒くらいで71対69、勝ちを意識した瞬間、パスカットされ、そのままシュートされました。これが入ったら同点。しかし、シュートは入りませんでした。試合終了のホイッスルが鳴り、私たちは勝つことが出来ました。」

→「春の大会では、宇商に87-100で負けていたので、リベンジを果たすとともに、念願のベスト8となりました。リバウンドが取れなかった、という前回の反省から、リバウンドを積極的に取りに行くことが出来たことが勝因でした。」

Q3:3回戦の白鴎足利との対戦は?

→「白鴎足利は県でベスト4レベルの強豪でしたので、力の差があるのはわかってました。2回戦の試合の疲れもあって、思うように動くことが出来ませんでした。」

→「点差がだんだん開いてきて、時間が経つにつれ、『引退』という言葉が、頭の中で浮かんできました。そして、試合は終わりました。負けた悔しさはありましたが、はじめての『ベスト8』という結果に悔いはありませんでした。

Q4:3年生一人一人に今大会を振り返っての感想をお願いします。

知久君(キャプテン)

→「これまでキャプテンらしいことができていなかったという思いがありましたが、最後の大会でリーダーシップを発揮することが出来ました。試合中の声掛けなども良かったと思います。いままでやってきたことの集大成を家族の前で見せることが出来て嬉しかったです。」

川村君(副キャプテン)

→「いっしょにやっていたけれども、途中でやめていった3年生(3人)も応援に来てくれていました。そのころからベスト8になることが目標でしたが、最後の大会でベスト8になれたことを、いっしょに喜んでもらえて嬉しかったです。」

和田君(副キャプテン)

→「2年生の時、もうやめたいと思い、悩んでいました。1週間くらい練習に行きませんでした。その時、先生や両親が支えてくれ、練習に戻ってきた時も、チームメイトは受け入れてくれました。今、皆に感謝したい気持ちです。最後まで続けていて、良かったです。」

荒川君

→「ベスト8に行けたのは、自分たちだけの力ではなく、1,2年生、マネージャー、監督の高木先生、両親の支えがあってこそだと思っています。ベスト8となれたこと、ここまで続けてこれたことに感謝しています。」

大川君

→「練習がつらかったです。しかし、最後の最後でベスト8になることができ、今まで頑張ってきて良かった、という達成感でいっぱいです。家族、マネージャー、高木先生に感謝しています。」

柳田君

→「チームとしてまとまっていました。このチームでやれてよかったと思っています。自分が下がっていた時に、皆が頑張ってくれました。これで引退かという思いがこみ上げてきて悲しくなりました。このメンバーは楽しかったです。」

*3年生の選手の皆さん、18年ぶりの「ベスト8」おめでとうございます。そして、ここまでお疲れさまでした。素晴らしいチームでプレーできたことの喜び、達成感、そして、感謝の気持ちが、全員から伝わってきました。この体験は、間違いなく一生の宝物になると思います。本当に、素晴らしい体験でした。

*これからは、それぞれの進路の実現を目指して頑張ってください。君たちなら、どんなハードルも乗り越えられると信じています。また、それぞれの人生で、果敢にシュートを打ち続けることを期待しています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

4

5

1

9