文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~ハスの開花

6月22日(火)宇都宮での出張の帰り、都賀町にある「ハス池」のハスの開花が始まっており、ちょうどよい見ごろを迎えていました。

ハス池が有名な「つがの里」では、ハスの花をみるため、大勢のお客さんが来ていました。

ハスの花は、つぼみからすでに花びらが散ってしまったものまで、いろいろありましたので、つぼみから段々開花が進んでいるように並べてみました。

ちょっと浮世離れした感じのある花ですね。

花びらの中心に見えるのが、花托という部分で、黄色くポツポツしているのが「雌しべ」です。花托の周りにある黄色い毛のようなものが「雄しべ」です。受粉は、昆虫などによってなされているそうです。

花托は、受精後、段々固くなっていき、果托というものになっていきます。

果托の中にある粒々が種子になっていきます。種子が完成するのは、全体が枯れてしまった頃ですので、秋になるのではないでしょうか?(もっと早いかもしれません。また、この「ハス池」を通りかかったら見てみます。)

アジサイの「青」と、ハスの「ピンク」が、絶妙のバランスでした。そういえば、今は梅雨なんでしたね。

身近な風景 ~ヤモリ登場!

6月21日(月)、今日は夏至。一年で最も昼が長い日です。もう少し正確に言うと、日の出から日の入りまでの時間がもっとも長い日、ということになります。

そんな日の朝、校長室前の廊下にヤモリ(ニホンヤモリ)が出現しました。

そんな日の朝、校長室前の廊下にヤモリ(ニホンヤモリ)が出現しました。

ヤモリは、言わずと知れた爬虫類です。その証拠に、皮膚を拡大してみると、ウロコに覆われており、眼を見ると、もうただ物ではありません。まさに恐竜です。

このヤモリ、実はこんなところにいました。

近づいても逃げません。よく見ると、背中の皮膚の皮がめくれています。おそらく、脱皮をしている最中のようです。

ニホンヤモリは、栃木県内では県南から宇都宮市にかけて、広く生息しています。しかし、もとからいた自然分布ではなく、おそらく人の生活によってもたらされた人為分布であるといわれています。とはいえ、ヤモリ(家守)は、両生類のイモリ(井守)とともに古くから親しまれており、家の内外の害虫などを食べてくれるので家を守るとされています。何も悪さはしませんので、見かけたら、捕まえずにそっとしておきましょう。

【高校】佐野高校PTA研修会

6月19日(土)13:00~16:30、本校を会場として、「進路講話」と今春の大学合格者の保護者を講師とする「座談会」が行われました。約100名の保護者が参加しました。

生井進路指導部長による「進路講話」

生井進路指導部長による「進路講話」

13:10~14:00 進路講話

進路講話では、本校の進路指導部長から、大学入試の制度やどうやって進学先を決めたらよいか、などの話がありました。

14:20~16:00 座談会①②③

今回、昨年度の卒業生の保護者12名が講師を引き受けてくださいました。

国立(一般選抜、総合型選抜)の文系理系、私立(一般選抜、指定校、公募推薦)の文系理系など、多様な入試パターンを理解できるよう、研修部の皆様が講師を依頼してくださり、実現しました。

座談会は、理系グループ①②、文系グループの全部で3グループが、高3の保護者(旭城ホール)、高2の保護者(2-4教室)、高1の保護者(2-3教室)に分かれた3会場を、30分でローテーションする、という形式で行われました。参加された保護者は、すべての講師のお話を座談会形式で聞いたり、質問したりすることができました。

高1の保護者の会場(この時の講師は、理系グループ①:群馬大・東北大、京都大、北里大)

高2の保護者の会場(この時の講師は、文系グループ:東京大、立教大、慶応大、東北大)

高3の保護者の会場(この時の講師は、理系グループ②:山形大、和歌山県立医大、東北大、法政大)

それぞれの会場で、講師のお話の後、活発な質疑応答が行われるなど、有意義な座談会が行われました。

また、16時から30分間、希望する保護者は、講師に直接お話を聞くことができる個別相談もありました。

今回の研修会を企画してくれたPTAの研修部の皆さんを代表して、若林会長から、以下のコメントをいただきました。

「生井先生には分かりにくい受験パターンの解説など、大学受験のいろはを細かい資料もご用意頂きわかりやすくお話し頂きましてありがとうございました。

卒業生保護者からは親として子供をどのようにサポートしていたか、志望校はどう決めたかなど、これから受験を迎える保護者にとって一番不安で知りたかった事をお話頂きました。お越し頂いた卒業生保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

ご参加下さった在校生保護者の皆様がお持ちの不安を少しでも解消することができましたら有難く存じます。

主催してくださった高校研修部の皆様、準備や当日の運営ありがとうございました。

今後ともPTA活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。」

*例年、高校のPTA研修は、大学訪問を行っていましたが、コロナ禍の現状では、訪問を受け入れてくれる大学はありません。そこで、研修部の皆さんが知恵を絞ってくださり、今回の研修会が実現しました。多くの保護者に参加していただき、有意義な研修ができたことに、心より感謝いたします。

*例年、高校のPTA研修は、大学訪問を行っていましたが、コロナ禍の現状では、訪問を受け入れてくれる大学はありません。そこで、研修部の皆さんが知恵を絞ってくださり、今回の研修会が実現しました。多くの保護者に参加していただき、有意義な研修ができたことに、心より感謝いたします。

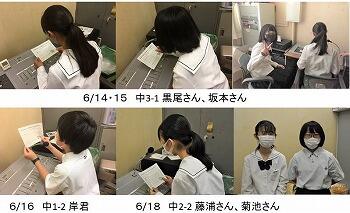

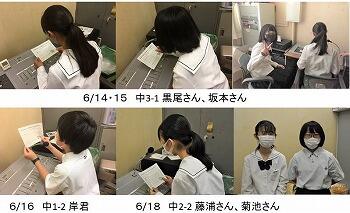

【中学】保健委員のお昼の放送

今週(6月14日~18日)は、中学の保健委員が、自分たちで原稿を作って、お昼の時間に「熱中症予防×新型コロナウイルス感染症予防のための校内放送」をしてくれました。

来週も頑張ってください!

来週も頑張ってください!

【高校】最後の教育実習生、終了しました!

6月18日(金)、今日ですべての教育実習が終了しました。養護教諭の実習生である小野さんは、最後にHRに出ていた高校2年2組の生徒たちと記念撮影をして、お別れしました。

小野さんは、現在、看護学部の4年生ですので、この後、看護師の実習と保健師の実習が、それぞれ10月頃まで行われるそうです。また、2月には看護師と保健師の国家試験があり、そのための勉強も大変そうです。養護教諭の免許と、合わせて3つの免許を取得できる学生は、そうはいないそうです。頑張ってください。そして、いつの日か、保健室に戻ってきてくれることを待っています。

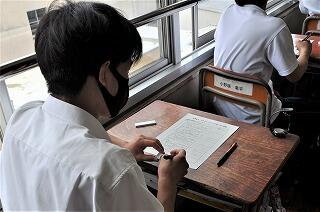

【高2】世界史Bの授業見学(岩田先生)

6月18日(金)4限目、高校2年1組の「世界史B」の授業(岩田先生)を見学しました。今日の授業のテーマは「ローマ帝国とキリスト教」でした。

授業開始後、「プリント7,8」の内容に関する小テストをやってました。隣の人と交換して採点を行います。10問中7問以上の正解で合格ということですが、ざっと見渡した限りでは、ほとんど?合格しているようでした。こうして、知識が定着しているんだなあと思いました。

(↑小テスト採点中)

(↑正解を確認しています。)

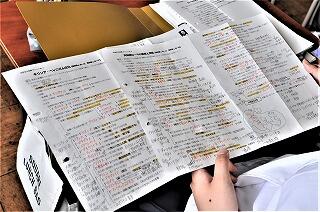

岩田先生は「授業プリント」を使って授業を進めていますが、事前に「補助プリント」が配られていて、いくつかの「問い」が示されています。授業までに「問い」について、自分で「考えて書く」ことになっています。歴史の大きな流れをつかむとともに、自主性や思考力などを付けるのが、ねらいのようです。

生徒は「授業プリント」と「補助プリント」を見比べながら、理解を深めています。

授業では、親しみがあり、分かりやすい説明を聞きながら、教科書や資料集で確認し、「自分だけのプリント」を仕上げていきます。生徒に聞いてみると、自分で完成させたプリントの、どこに何が書いてあるかは、だいたいわかるそうです。

(↑自分だけの授業プリント)

岩田先生は、「何もせずに授業で答えを言われるのを待つ」のではなく、様々な事実(史実)をもとに、自分の頭で考えることを大事にしていることが、よくわかりました。また、生徒は、集中して授業を受けており、(私が突然入ってきたせいで)緊張した中でも、楽しんで授業を受けていることが伝わってきました。

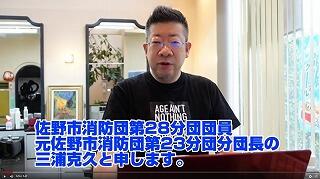

【中2】「消防団」ユーチューブ動画視聴!

中学2年生の道徳の授業見学(5月24日)の際、「消防団」を教材に、地域や社会への参画について学んでいました。(5月24日の道徳の授業見学)

しかし、教科書に出てくる消防団は、どこにでもあるものではなく特別な存在であるように思われがちです。そこで、現在、佐野市で実際に消防団に入って活動をしている本校の卒業生(三浦克久さん)に相談したところ、消防団の活動の様子を伝える動画(ユーチューブ)を作製してくださいました。2学年の先生方の協力により、その動画を道徳の授業の中で、生徒に視聴してもらいました。

しかし、教科書に出てくる消防団は、どこにでもあるものではなく特別な存在であるように思われがちです。そこで、現在、佐野市で実際に消防団に入って活動をしている本校の卒業生(三浦克久さん)に相談したところ、消防団の活動の様子を伝える動画(ユーチューブ)を作製してくださいました。2学年の先生方の協力により、その動画を道徳の授業の中で、生徒に視聴してもらいました。

卒業生の三浦さんは、現在、佐野市葛生町で理容業を営んでおり、その傍ら、18年間にわたって、地元の消防団員として、地域の安全安心のために、活躍されています。

三浦さんは、私が新採で佐野高校に着任した1986年に入学した生徒でした。

高校時代から鉄道マニアで、現在は、鉄道等に関する動画を投稿する「人気ユーチューバー」でもあります。そんな特技を生かして、附属中の生徒のために約8分間の動画を作製してくれました。とてもわかりやすく完成度の高い動画で、生徒たちも感激していました。三浦さん、本当にありがとうございました!

以下をクリックすると、三浦さんが作製した動画を見ることができます。ぜひ、ご覧ください。

佐野市の消防団について

最後に、動画の感想とお礼を書いて、三浦さんに届けました。

生徒の感想のいくつかを紹介します。

「わざわざ私たちのために動画を作っていただき、ありがとうございました。消防団は地方公務員であることを知り、とても驚きました。こういうお話を聞いて、より消防団のありがたみを知ることができました。」

「今回の動画を見て、実際に消防団がどんなことをしているのかがよく分かりました。自分たちの住む地域を守る手段として頭に入れておきたいです。素敵な動画をありがとうございました。」

「私の身近で消防団の人がいないので、本人からお話を聞くという貴重な体験ができました。女性団員の存在にびっくりしました。」

「私は今回のお話を聞き、消防団の皆様が地域のために、自分の時間を削ってまで訓練をしていることが、とても凄いことだなと思いました。これからも地域のために、頑張ってください。」

「道徳の授業では、消防団はボランティアであると思っていましたが、実際は少しお金をもらっていることを知ることができました。しかし、お金のために活動しているわけではないという言葉に感動しました。ありがとうございました。」

「教科書で習うだけでは遠く感じましたが、身近にも地域のために活動してくださっている方がいることを知って、より興味がわきました。ありがとうございました。」

「佐野市だけでも668名も消防団の方がいると聞いてびっくりしました。自分の仕事を持ちながらも、地域の人のために行動してくれる人たちがいて、私たちは恵まれていると感じました。いつもありがとうございます。」

「自分から入ろうと思って入ったわけではないのに、18年間も続けてくださっている三浦さんは、やさしい方だなと感じました。消防団の皆様の町を思う気持ちで、消防団の活動が成り立っていると思いました。」

【高校】科学部、わかやま総文祭出場!(下野新聞掲載)

6月18日(金)付けの下野新聞で、「わかやま総文祭・自然科学部門」(7月31日~8月1日)に出場する本校の科学部の紹介記事が掲載されました。

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

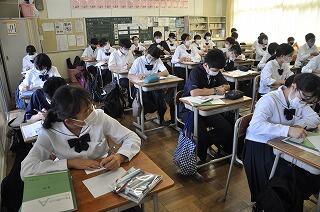

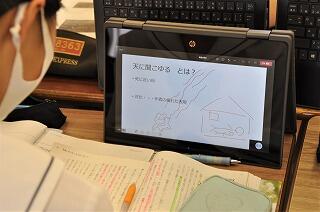

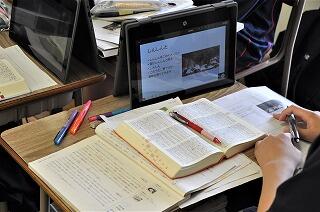

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

6月17日(木)5限目、中学2年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

石塚先生の授業では、クラス全員がZoomに参加し、先生のパソコンから、パワーポイントの画面を配信しています。デジタル教科書では、一つの画面をみんなで見る形態になりますが、この方式だと、手元のパソコンの画面で、全員が同じものをリアルタイムに見ることができます。

配信されるパワポの画面と同じものが、すでに配付されていて、パソコン画面にその場で書き込まれたことを、生徒はプリントにもどんどん書き込んでいきます。

今回の「短歌の鑑賞」では、教科書の文字情報に加え、写真や図で補足されるため、視覚的・映像的に、短歌に読まれた情景が再現されていきます。

「しんしんと」という言葉を「国語辞典」で調べるなど、アナログ的な調べ方も重視されています。

また、それぞれが短歌から感じたことをグループ内でシェアしていました。

*個の学習と集団の学習が、顔を上げ下げするだけで切り替わり、シームレスにつながっているところが、石塚先生のZoomを使った授業の特徴と言えるかも知れません。

*斎藤茂吉の短歌の中に「かはづ」(蛙)が出てきましたが、何ガエルかが話題になりました。「5月、山形県、田んぼ、夜」と考えてみると、ニホンアマガエルやトノサマガエルが混じって鳴いている様子が、頭に浮かびました。

以下のサイトでカエルの鳴き声を聞くことができます。「トノサマガエル」をクリックすると、ニホンアマガエルが背景で鳴いているので、ニホンアマガエルとトノサマガエルを同時に聞くことができます。斎藤茂吉が聞いた「遠田のかはづ」は、こんな感じだったのではないかと思いました。

日本のカエルの鳴き声図鑑(兵庫県立人と自然の博物館)

【中2】CTPの授業見学(富永先生、粂谷先生)

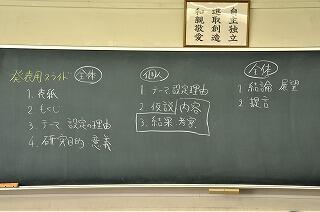

6月17日(木)5限目、中学2年3組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。「世界の諸問題について研究しよう」というテーマで活動をしていました。

中学2年生の「総合的な学習の時間」(総学)は、①伝統文化(華道)、②職業研究、③国際理解の3つの領域があります。「国際理解」では、世界の諸問題について、調べたり、比較したりしながら、パワーポイントを使ってまとめ、旭城祭で発表することを目標としています。

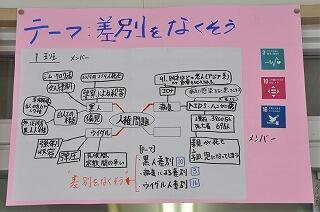

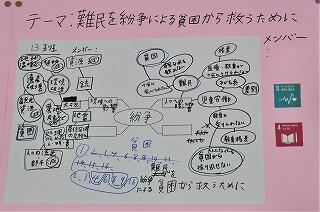

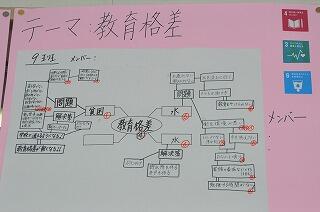

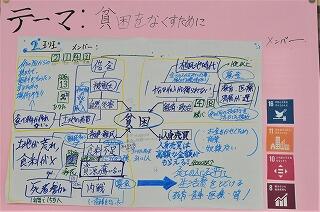

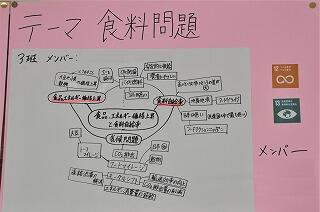

まずは、興味あるテーマでグループを作り、キーワードマッピングを作り、世界の諸問題に関連する事項を洗い出しました。また、その問題が去年の総学で学んだ「SDGs」のどれに該当するかを考えました。

(↓班ごとに、以下のようにマッピングを作りました。)

今回の「CTP」の授業は、総学の授業と連動させ、特にパソコンを使った作業に取り組んでいます。

*中学2年生の「国際理解」での取組では、テーマの設定の仕方を学んだり、調べたものから、どんなこと(提言)が導き出されるのか、それをどうまとめ、プレゼンするのか、といった様々な資質・能力を育成します。CTPの授業でも、総学と連動しながら、中学3年生の課題研究「シンカゼミ」につながる様々なスキル(特にプレゼンに関するもの)を身につけていきます。

*旭城祭までは、まだ長丁場ですが、どんなプレゼンが出来上がるのか、楽しみにしています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

4

0

7

2