文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高3】ハイスクールフォトアワード2021入賞!

先週末、「ハイスクールフォトアワード2021」の結果発表があり、高校3年4組の平渡和己君が、奨励賞を受賞しました。おめでとうございます。

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

ハイスクールフォトアワードは、高校生の写真表現力と技術力の向上のため、2014年から、全国の高校生を対象として作品を募集しています。ゲスト審査員として、写真評論家の飯沢耕太郎氏、大阪中之島美術館館長など、著名な専門家が加わり、厳正なる審査が行われている権威あるコンテストです。今年度は、全国65の高等学校から366作品のエントリーがあり、平渡君はその中から「奨励賞」に選出されました。

ハイスクールフォトアワード2021結果発表

平渡君は、美術部に所属しており、普段は絵を描いていますが、中学生の頃から、地理や地球科学に興味を持ち、いろいろな場所で写真を撮るのが趣味でもありました。

今回の「軌跡」という作品は、平渡君が絵を描いている姿を時系列で4枚の組み写真で表現しました。

1枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿、2枚目(上の右側)は、画面左側の鏡に、絵を描いている自分の姿が左右逆に映っています。

3枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿が、グラス越しにぼやけて遠目から見ています。4枚目(上の右側)は、絵が完成した時の自分の姿を1枚目と同じ構図から見ています。。

こうして、絵と向かい合い、苦戦している様子を、鏡やグラスなどのフィルターを通して、様々な角度から客観視しています。そして、苦労しながらも継続することで、作品を完成させることができた自らの「軌跡」を表現することで、「継続することが力になる」ということを伝えたかったそうです。

平渡君の写真コンテストへの挑戦は、今回が初めてで、一度はチャレンジしてみたい、と思っていたそうです。もちろん入賞を狙っていたわけではなく、たまたま結果を見たら、自分の名前が載っていて驚いたそうです。

平渡君の好きなこと、やりたいことを「写真」という形でチャレンジし、見事に表現できたことは、本当に素晴らしいと思います。今後も、ぜひ、やりたいことに向かってチャレンジしてください。

【中学】第42回少年少女囲碁大会栃木大会

6月5日(土)に「第42回少年少女囲碁大会栃木大会」が開催され、中学3年1組の長崎航輝君が、見事優勝しました。8月に東京で行われる全国大会への出場を決めました。おめでとうございます。

長崎君にも昼休み、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:いつ頃から、始めましたか?

→「小学4年生の時からです。小学校で、足利の碁会所「あすなろ会」からの案内のチラシを見て、行ってみたいと思いました。それ以来、ずっと続けています。」

Q2:囲碁の魅力は何ですか?

→「子どもからお年寄りまで、性別にも関係なく、誰でもできるところが魅力です。ルールを知らない人から見れば、ただ石を並べているだけですが、知っている人から見ると、ドキドキする場面もあるし、ドラマがあります。そういうところが魅力です。」

Q3:普段はどんな練習をしていますか?

→「最近は、囲碁の本を読んだり、詰碁(つめご)を毎日やっています。また、アプリでオンライン対局も、よくやっています。一日数分から1~2時間はやっています。」

Q4:附属中の囲碁将棋部には入ってるんですか?

→「囲碁将棋部には、囲碁をやる人が自分以外でいないので、最近は将棋を教わっています」

Q5:今後の目標は?

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

【中学】栃木県中学校春季体操競技大会

6月6日(日)宇都宮市の作新学院総合体育館で、「栃木県中学校春季体操競技大会」が開催され、中学1年2組の本間彩愛さんが、参加32名中、個人総合4位に入賞しました。おめでとうございます。

昼休みに、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:体操はいつから始めたのですか?

→「幼稚園の年長から始めました。もともと、倒立や側転が大好きだったので、家の近くの体操教室で習ってみようか、という感じで始めました。そして、小学2年生の頃から、本格的に体操競技(4種目:ゆか、平均台、跳馬、段違い平行棒)に取り組みました。」

Q2:4種目の中では、何が得意ですか?

→「ゆか、が一番得意です。この種目だけ、音楽に合わせて競技するところが楽しいからです。今回も、ゆかが一番良かったです。」

Q3:今回の大会での「でき」はどうでしたか?

→「いつもの練習ではしないような失敗もありましたが、全体としては良かった、と思います。」

Q4:これまでに大会に出たことはありますか?

→「小学5年生と6年生の時に、under12の県予選で、それぞれ3位と2位になり、全国大会に出場しました。また、全国小学生大会にも5年生の時に出場しました。6年生の時はコロナで中止になってしまいました。」

Q5:今後の目標は何ですか?

→「夏の県大会で6位までに入賞すると、関東大会に出場することが出来ます。個人総合で3位以内で通過し、県の代表として恥ずかしくない競技をしたいです。」

*本間さんは中学1年生ですが、2,3年生に混じって、上位の成績を収めるなど大活躍でした。次の夏の大会でも、ぜひ実力を発揮してください。応援しています。

【中学】県大会での活躍(速報)

現在、分かっている範囲の速報をお伝えします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報③

6月6日(日)、神奈川県の相模湖漕艇場で、関東高等学校ボート大会の最終日(準決勝・決勝)が行われました。その結果、女子クオドルプルが準決勝を勝ち上がり、決勝で4位に入賞しました。おめでとうございます。関東高等学校ボート大会での入賞は、創部以来初の快挙だそうです。

ボート部が、今年度も、また一つ大きな成果を上げました。

これを弾みにインターハイでも頑張ってきてください。

部員大集合!(戸田先生がやけに強そうですね。)

これから、バスで佐野駅まで帰ってくる予定です。

無事、佐野駅前に到着しました。(17:00)

お疲れさまでした。

部長の船渡川さんから、今大会の総括が届きましたので紹介します。

「女子クオドルプルは、予選、準決、決勝と徐々に良い漕ぎができました。試合後のミーティングを大切にし、艇の雰囲気を良くしたおかげだと思います。ベストな漕ぎができましたが、まだ上には上がいるので、これからも練習を頑張ります。また、今大会は悔しい結果になったクルーが多かったので、その悔しさをバネに部員一丸となって練習に励みます。多くの方のサポート・応援のおかげで頑張ることが出来ました。サポート・応援ありがとうございました。」

【高校】関東高等学校ボート大会の速報②

6月6日(日)、朝6時半、JR佐野駅前から、佐野高と佐野東高のボート部、顧問合わせて、約30名が神奈川県の相模湖漕艇場に向けて出発しました。今日は、準決勝、そして決勝と続きます。これまで、関東高等学校ボート大会で決勝に進出したことはない、とのことですので、頑張ってほしいです。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報①

6月5日(土)、神奈川県の相模湖漕艇場で、「令和3年度関東高等学校ボート大会」の1日目が行われました。今日は予選が行われ、「女子ダブルスカル」と「女子クオドルプル」が予選を通過し、明日の準決勝に進出しました。コロナ対策ということで、4日(練習日)から6日までの3日間は現地で宿泊せずに、毎日バスで往復しています。明日は、朝6時半に出発です。

女子クオドルプル

女子クオドルプル

【中学】県中学校春季体育大会サッカー大会の結果

6月5日(土)、那須塩原市の青木サッカー場で、県大会の2回戦が行われました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

この試合に勝てば、ベスト8(安足では初)ということで、気合十分で試合に臨みました。

試合前のウォーミングアップ!

いよいよ試合が始まります。

試合は全くの互角です。

キーパーの山﨑君が良セーブを連発し、相手の攻撃をよく凌いでいます。

前半が終わり、0-0。強豪相手によく戦っています。

後半もよく体が動いています。しかし、後半の給水1分前くらいで攻め込まれ、1点取られました。

1点取られた後、チームの本気度が最高潮に達し、完全に一つのチームとなって戦っていました。絶対に勝とうという気持ちが伝わってきました。

もう一歩のところまで行きましたが、わずかにボールはゴールを外れました。

最後まであきらめないで攻め続けました。

試合は終わりました。本当に素晴らしい試合でした。

ここで得たものは、勝ち負けに関わらず大きかったと思います。

よく頑張りました。こんな試合ができることに感動しました。

生徒たちは、負けた悔しさをバネに、夏の大会に向けて頑張ることを誓っていました。

応援しています。

【高校】教育実習2週目終了!

6月4日(金)、教育実習2週目が終わりました。実習期間が2週間である山中君、立野さん、須黒君は、今日が最終日でした。放課後、校長室に挨拶に来てくれました。

山中君は6月3日(木)、立野さんと須黒君は6月4日(金)に研究授業を行いました。

<山中君>生物「ブロッコリーからDNAを抽出」

<立野さん>生物「酵素カタラーゼの実験」

<須黒君>数学「円と直線」

3名とも、事前の教材研究、予備実験などをきちんとやっており、研究授業もスムーズに進んでいました。とても素晴らしい内容であり、教員としての適性も十分にあると思いました。教員として、教壇に立つ日がくることを願っています。

【高2】領域別探究学習(まちづくり・教育)特別講話

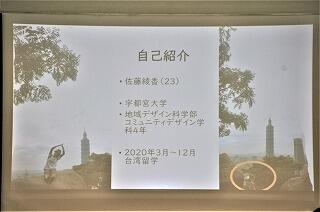

6月4日(金)14:50~15:50(7限目+清掃の時間)、高校2年生の領域別探究学習の一環として、「まちづくり・教育」領域の特別講師として、宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科4年生の佐藤綾香さん、そして、指導教官である石井大一朗准教授をお招きし、お話をお聞きしました。

英語演習室には、30名以上の希望者が集まり、かなりの熱気を感じました。

本日の講師の佐藤さんは、お隣の茨城県のご出身でAO入試で宇都宮大学に入学されたそうです。しかし、特段変わった経歴があるというわけではなく、ごく普通の学生として入学されました。

そして、文科省の「トビタテ留学Japan」に採用され、2020年の3月から12月まで台湾で留学しました。そのころ、日本では臨時休校が始まった頃でしたが、ぎりぎりのタイミングで台湾に渡ることが出来たそうです。

今回、佐藤さんが伝えたいことは、

1.日本と台湾の発想の違い

2.国際比較をすることのおもしろさでした。

台湾留学で学んだことを

「海外を知って常識を越える」~まちづくりの視点から~

というタイトルで、お話してくださいました。

まず、「なぜ、留学への挑戦を決意したのか」について話してくれました。

佐藤さんは、大学2,3年次に大学での授業の学びから、宇都宮の「コミュニティFM宮ラジ」で、地域のセーフティネットを発信し、子どもの貧困問題に関心が高まったそうです。子ども食堂や学習支援の機能を持つ団体は増えているが、それだけでは不十分なのでは? と考えるようになり、海外での事情を知るため、留学への挑戦を決意したそうです。

また、台湾は1999年の台湾大地震を機に、ボランティア活動が活発化し、2000年から住民主体のまちづくりが加速しました。2019年には、台湾版地方創生が開始され、地域独自の文化・歴史をベースとしたまちづくりを開始しました。

このように、「まちづくり」について学ぶなら、台湾が「ホット・スポット」だったのかもしれません。

ここまでで、今日の参加者全員でペアワークを行いました。「自分の中での留学に対するイメージ」について5分間、シェアし合いました。

続いて本題です。佐藤さんが台湾で体験した「まちづくりに関わる事例」を紹介していただきました。

事例1:インターン先

事例2:子どもの貧困支援を通した地域創生

事例3:街の中が劇場

事例4:原住民の村UIターン続出

事例5:生き残った建物や土地

事例6:廃線跡は平日も賑わう観光スポット

そして、そこから学んだキーワードが示されました。

事例1:子どもの貧困支援:循環/NPO・企業・SDGsとの一体性

事例2:地域創生:生きる力を身に付ける支援・人との関りを増やすこと

事例3:街の中が劇場:地域資源の新たな生かし方

事例4:原住民の村:その土地ならではの教育を追求することの有効性

事例5:アートで街を守る:守る手段はアートからの観光

事例6:廃線跡が観光地:規制が生み出す効果

日本では常識として諦めていたことが、海外では乗り越えてその先を描いていたりすることがあり、そのことで、自分の中にある常識に気づいたり、新たなものさしができたりすることが、国際比較のおもしろさである、というお話に、皆納得していました。

最後に、質問コーナーがありました。

ここで、予定の15:50になりましたので、いったん終了しました。

しかし、実はここからが本番でした。

この後、SGクラブ(佐野グローカルクラブ)のメンバー(高1も多数)が会場に加わり、大質疑応答大会となりました。宇都宮大学の石井准教授もその議論に加わり、約1時間にわたって、様々な議論が巻き起こっていたようです。

この第2部には、私は参加できなかったので、後から話を聞かせてもらいました。

非常に有意義な時間となっていたようです。第2部終了後、講師の佐藤さんと石井准教授、そして、SGクラブの部長(2年2組の山﨑紗加さん)、副部長(2年1組の岸 愛梨さん)が、校長室に立ち寄ってくださり、また、新たな議論が巻き起こりました。石井准教授は、「佐野高校の生徒は、質問や議論が好きですねえ。こういうのは他ではないですよ」と感心していました。

今日の佐藤さんのお話は、国際比較をすることで、自分の中にある常識という壁があることに気づき、それによって、常識を乗り越えていくことができるようになる、ということでした。

実は私も、佐高生が自分の言葉で話せるようになってきたのは、様々な探究学習を行うことなどを通して、自分の中の常識に気づくようになり、それを乗り越えてみようとチャレンジをする生徒が増えてきたのではないか、と考えていました。そのことを石井准教授に伝えると、その通りなんですよ。世の中を変えていくのは高校生なんですよ。と激励してくださいました。

お二人には、14時半から17時半まで、3時間も佐高生たちに付き合ってくださいました。本当にありがとうございました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

4

8

3

5