文字

背景

行間

校長室より(New!)

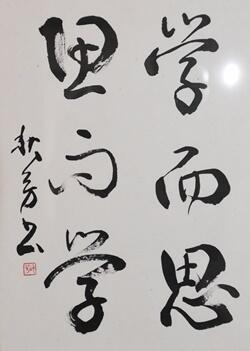

学而思 思而学

本校の第13代校長、井口昭義(雅号 秋芳)先生から、本校に対し書の寄贈がありました。「学而思 思而学(学びて思ひ、思ひて学ぶ)」の六文字で、右側の「学而思」が行書で、左側の「思而学」が草書で書かれています。

井口先生が本校図書館に寄贈された本が配架されている「井口文庫」の近くに掲げました。

この六文字は、『論語』の「為政第二」の

「 子 曰、学 而 不 思 則 罔、 思 而 不 学 則 殆。 」

(子曰く、学びて思はざれば則ち罔(くら)く、思ひて学ばざれば則ち殆(あやう)し。)

をもとに、井口先生が孔子の思想を六文字に集約して表したものです。

『論語』の元の文は、「先生がおっしゃった。『学んでも、自ら考えなければ本質は見えず、一方、考えるだけで学ばなければ、身勝手な危ういものとなる。』」という意味です。したがって、そのエッセンスとしての「学而思 思而学」は、「学んで考え、考えて学びなさい」という孔子の教えということになります。

さて、この「学」を系統主義、「思」を経験主義、に置き換えて考えてみます。

日本の戦後の教育行政は、「思」重視で始まりましたが、高度経済成長期には、一貫して「学」重視に移行しました。それが、学校の荒れの解消や時代の変化への対応を目的として、「思」に重点を置くように移行し、所謂「ゆとり教育」の時代に至りました。それが「ゆるみ教育」として批判され、再び「学」の重視に移行しました。

このように、教育行政の重点は振り子の両端を揺れているように見えますが、考えてみれば、系統主義と経験主義とは、そのいずれかが正しいというものではありません。さらに言えば、その塩梅や濃度といったバランスの問題ですらなく、「思」と「学」とは、両立させねばならず、その対立は止揚されねばならないものなのだと思います。

現在、急速に展開している教育改革のキーワードで言えば、「活用」がこの両者をつなぐものであり、いわば「而」に当たるもののように思われます。この前提に従って、「学而思 思而学」の六文字を今風に言い換えると、次のようになるでしょうか。

「基礎・基本を確実にに習得し、それ活用して探究しよう。そして探究する中で、必要な基礎・基本をしっかりと身につけよう。」

「学而思 思而学」は、教育にとって、永遠のキーワードなのかもしれません。