文字

背景

行間

校長室より(New!)

日常のささやかな営みの価値 ~修業式放送講話~

皆さんが、元気に登校してくれて、とてもうれしく思います。突然の休校から3週間が経ちました。その間、どのように過ごしていたでしょうか。おそらく、地道に課題に取り組むなど、一人一人が「自彊力」を発揮し、自学自習に励んでくれたことと思います。

こうした中で、高校英語ディベート部がパーラメンタリーディベートの全国大会で3位という見事な成績を残してくれました。ウイルス感染対策のため、オンライン対戦による全国大会でした。この困難な状況の中で手にした成果であるだけに価値の高いものだと思います。

さて、臨時休校に入り、皆さんの中には、最初のうちは、授業や予習復習といった日々の活動から解き放たれたという開放感を感じた人も少なからずいたのではないかと思います。しかし休みが長くなると、おそらく、「早くみんなにあいたい」「授業を受けたい」「部活やりたーい!」と感じていた人が多いのではないでしょうか。

友人との語らい、授業、部活動・・・。こうした日常の日々は、普段は、特に努力しなくても自然に手に入るもののように感じています。しかし、一端失われてみると、それらの日々や、触れあう相手の存在が、いかに貴重なものであるかを思い知らされます。この臨時休校は、そうした「日常」の持つ、かけがえのない価値を再認識する期間でもあったのではないかと思います。

この期間中、新聞に、ある中学生の投稿記事を見つけました。次のようなものでした。

(無料配信される映像授業や友人とのメールなどによって)学校ですることが家で個人でもできるなら、わざわざ通学する意味は何だろう。今、学校生活と大きく違うのは、「嫌い」なものに触れなくなった点だ。学校に行けば、苦手な人と顔を合わせ、嫌いな教科も学び、時に退屈な時間を過ごすこともある。でもその苦みや雑味も含めた日々は何にも代え難い味わいがある。・・・騒がしくて息苦しいほどのあの日々が愛おしく、また、今を少しもの足りなく思っている。

(「休校で気づいた学校に行く意味」3月20日 朝日新聞「声」欄より)

この中学生が言うように、メディアやネット環境は、私たちにたくさんの貴重な情報を提供してくれており、私たちには選択の自由が与えられていますが、私たちはどうしても、自分にとって心地の良い情報や、刺激的な情報を選択しがちです。特にネット環境では、閲覧や通販利用の履歴などを元に、一人一人にとって心地の良い情報が優先的に提供されます。その結果、私たちの思考や判断は、正確さを欠いたり、偏りを見せたり、自己中心的なものになったりする危険性を孕みます。

これからの情報化社会に生きる皆さんは、そうした可能性を認識しつつ、上手に活用して知識を増やし、主体的・客観的に判断する力を身につけていく必要があるのだと思います。

さて今、私たちは新型コロナウイルスへの不安にさらされています。『サピエンス全史』の作者ユヴァル・ノア・ハラリによれば、人類の歴史は、戦争と飢餓と、そして伝染病の克服の歴史でありました。かつては、ペストや天然痘に対して人類は無力でしたし、数十年前まで結核は脅威でしたが、私たちは既にそれらの困難のほとんどを乗り越えています。私たちは間違いなく、この新たなウイルスの脅威にも打ち勝つでしょう。

明日から春休みに入ります。引き続き、「やらされる」のではなく、自分で自分の心と体を鍛える機会、つまり「自彊力」を高める機会と捉えてください。密集集団、密閉空間、密接な接触を避けて感染予防に努めつつ、一人ひとりが学校の再開へ向けての万全の準備を整えてください。

そして新年度、学校が再開されたら、その日常のささやかな営みの一つ一つを大切にし、自分の可能性を思いのままに伸ばしてください。どのような困難の中でも成長を止めない皆さんを信じています。

春休みもそして新年度も、元気で過ごしください。

(3月24日 分散修業式 放送による講話)

正・剛・寛の意味するところ ~卒業生に贈る~

「正」も「剛」も、もちろん大切だが、特に「寛」はおもしろしくて、世の中にある、強くも正しくもないものに関して、その人が何処まで寛容でいられるか、寛い心でものを見るかという、ものの見方のポイントになる。

門井さんのこの「寛」に対する考え方は、いわゆる「寛容のパラドックス」に通じるものです。それは、

「『寛容』は、『不寛容』に対して『寛容』たり得るか、という逆説を孕んでいる」ということです。

もう少し具体的に言うと、例えば

「『平和主義』は、平和を脅かす『暴力』に対して、本当に『平和主義』を貫けるのか」

ということです。あるいは例えば

「『言論の自由』は、言論を弾圧する発言に対して、『言論の自由』を保障することはできないのではないか」

ということ、これが「寛容のパラドックス」です。

今後、国際化の進展やAIあるいは生命科学の革新などが、私たちの社会に新たな地平を拓くでしょう。一方で、国際化に伴い、異文化の間の軋轢は今よりも増加し、科学の発達は、私たちに人間そのものを問うような課題や判断を突きつけるでしょう。

自分の価値観と異なる存在や、未知の存在に対して、どのように向き合うのかということが問われる時代になるのだろうと思います。そのとき、短絡的に思考停止に向かうのではなく、粘り強く課題と向き合い、よりよい解決策を探し、的確な判断を下せる存在であってほしいと思います。そして見通すことの難しい未来を、不安視するのではなく、「わくわく」して迎えてください。 (附属中学校卒業式式辞より)

高校生活への思い ~高校合格発表風景~

午後は、附属中学校の3年生の生徒が来校し、休校中の学習課題を提出するとともに、入学関係書類と新たな課題を受け取りました。中には、学生服の金ボタンを買い求める男子生徒もおり、憧れの高校生活に思いを馳せていました。

握手の代わりに 部活動の卒業式

それでも、在校生からのメッセージや記念品は、顧問の先生を通じて卒業生に届けられました。在校生の思いは、先輩にしっかりと伝わっているはずです。

卒業生のみなさん。この状況が収束し、大学等での生活に慣れたら、後輩たちの練習を見に来てください。

Yes, Virginia, there is a Santa Claus. ~卒業生に向けて~

今年は、整備委員会によって、昇降口の花壇にクリスマスツリーが飾られた。私は、そのツリーを見ながら、子ども時代の懐かしい思い出や、自分の子どもに買ってあげたクリスマスプレゼントのことなどを思い出していたのだが、ふと、20年ほど前に同僚が電話で受けた県民からのある質問を思い出した。

「サンタクロースは本当はいないのだということを、子どもに、いつ頃どのように教えたら良いでしょうか?」

そのとき、その同僚がどのような回答をしたかはよく覚えていないが、「特に教える必要はなく、自然にわかるようになります。」といった回答をしたように思う。ただ、回答の参考にしたものとして私に教えてくれた資料についてはよく覚えている。Virginiaという8才の少女から「Please tell me the truth, is there a Santa Claus? (本当のことを教えてください。サンタクロースはいるのですか?)」という質問を受けたアメリカの新聞社は、「社説」で答えた。次の一節はその一部である。

Yes, Virginia, there is a Santa Claus. He exists as certainly as love and generosity and devotion exist, and you know that they abound and give to your life its highest beauty and joy.

(そう、バージニア、サンタクロースはいます。彼は、愛情や、寛大や、献身が確かに存在するのと同じように存在するのです。あなたは、それらが溢れるほどにあって、あなたの人生に最高の美しさと喜びを与えるのだということを知っているでしょう。)

そういえば、『星の王子さま』の中で、サン=テグジュペリは、狐に「いちばんたいせつなことは、目に見えない」と語らせていた。

愛情、寛大、献身、尊敬、信頼、絆、縁、命・・・。そういったものは、確かに目に見えない。しかし、目に見えるもの以上の価値をもって、確かに存在している。

言うまでもなく、私はここで、宗教的なことやスピリチュアルなことを言おうとしているのではない。あるいは、知性に感性が優越するということを言おうとしているわけでもない。

むしろ、人間の歴史は、見えないものを見ようとする歴史である。

好奇心の源は、見えていないものを見たいという思いである。

他者との相互理解は、互いに見えていなかったものを見えるようにしたときに進展する。

そして私たちの社会生活の多くの部分は、業績、数値、地位、条文といった、誰の目にも見えるように変換されたものによって支えられている。

このように、私たち人類(ホモサピエンス)は、「見えないものを見ようとする動物である」とも言えるだろう。比喩的に言えば、人間は「火を使う猿」である以上に、「望遠鏡を覗く猿」、あるいは「算盤を弾く猿」なのであろう。

しかし、人間の知性は万能ではない。その限界を知ることも、健全な知性にとっては大切なことである。

試みに、「現時点での」という条件を付けてみよう。「現時点での知性に見えないものは存在しない」という認識が、偏りを持つものであることが明確にわかるだろう。ウイルスも、ブラックホールも、かつての私たちの目には見えないものであった。傲慢な知性は、危険であるだけではなく、知性自身の目も曇らせる。

黄熱病の研究に心血を注いだ野口英世ですら、黄熱病の病原体を発見したと思い込んだまま、皮肉にもその黄熱病に倒れている。当時、電子顕微鏡は存在せず、黄熱病のウイルスは、野口英世の持っていた光学顕微鏡では決して見ることのできないものであった。

高校卒業後の人生の多くの時間が、目に見えるものとの関わり、あるいは、目に見えないものを目に見える存在とするための営みに費やされることだろう。そのとき、目に見えないものを見ようとしつつ、目に見えないものの存在する可能性に思いを馳せて欲しいと思う。

そして、目に見えるものだけに目を奪われるのではなく、目に見えないものの持つかけがえのない価値に、思いを致して欲しいと思う。

(PTA会報 95号より)

生徒の皆さんへ 校長からのメッセージ

また、部活動等の先輩方へのメッセージなど、ありがとう。顧問の先生を通じて確かに先輩に手渡しました。

さて、既にお知らせしたとおり、県教育委員会からの通知を受け、本校も本日から当分の間休校となります。

休校という措置にはなりましたが、授業や部活動や特別活動を休止するということであって、宇都宮東高校及び附属中学校が教育活動を停止するということではありません。別な言い方をすれば、皆さんの学びが停止するわけではないということです。

いわば、宇東は今も「営業中」なのです。

本校の最も大切なスローガンの一つが、「自彊不息」です。本校の自習室は「自彊室」であり、本校の合宿所は「自彊寮」であり、中学校の学校裁量時間も「自彊タイム」、高校の特別学習の期間も「自彊期間」、進路資料の名も『自彊不息の記』です。そして、校長室には宇野哲人氏の筆による「自彊不息」の額があり、私はそれをを背に執務しています。

「自彊不息」は、「自ら彊(つと)めて息(や)まず」と訓読し、「自分から進んで一所懸命に努め励み、それを怠らずにひたすら継続していくこと」という意味です。

こうしたときこそ、皆さんの「自彊力」即ち、自己教育力とセルフコントロール力が試されるときです。そして、それを鍛えるべき機会です。

諸注意をよく守り、HPや連絡メールで学校から発出される課題やお知らせに注意し、自学自習に励んでください。わからない点、あるいは迷いや不安が生じたときは、担任の先生などに遠慮なく連絡してください。スクールカウンセラーも、通常通り来校予定です。

宇東はずっと「営業中」です。

正解のない全員討論会 ~中学1年人権教育~

さすがに学年全員での討論は初めてなので、最初は緊張が目立っていた生徒たちですが、次第に議論は熱を帯び、最後は、発言を求めるたくさん手が挙がっている状態でTime upとなりました。

おそらく、自分の発言が許容され、話題にされ、次の発言を生んでいく素材として尊重されるこの空間が、そのような議論を生むのだと思います。そして人権感覚は、用意された正解のないこのような学びの中でこそ、錬磨されていくのだと感じました。

世界を見つめることは自分を見つめること~高1 総合的な探究の時間Ⅵ~

学年発表会に選出された8人の発表は、それぞれが広い視野を持ちつつ長いスパンでものを考えていることがわかるものでした。

世界を見つめることは自分を見つめることです。それは、SDGsの17のゴールのいずれを選択するかが一人一人の興味・関心・進路に関わる、ということだけを意味するものではありません。同じゴールを探究課題に選んだとしても、一人一人の興味・関心・進路に即して、多様な過程が存在します。大まかに分けただけでも、自然科学的アプローチ、社会科学的アプローチ、人文科学的アプローチがあります。自分がどのような過程を踏むのかを自分自身で捉えることによって、自分の適性や、関心の方向、あるいは、今の時点で足りないものなどがより鮮明に見えてくるはずです。

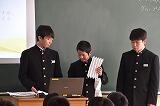

コンピュータトラブルにも自分たちで対応

堂々たるプレゼン

壁際には見学の先生方や後輩がぎっしり

英語力そして・・・ ~高校英語ディベート部 HPDU県大会優勝~

1月26日(日)本校を会場として開催された第9回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯栃木県大会で、「宇東A」チームが見事優勝を飾りました。先日開催された第11回D1英語ディベート選手権大会に続いての本校生チームの優勝です。そのD1英語ディベート全国大会優勝校である宇高が出場した大会であるだけに、この優勝は価値あるものだと思います。

この競技は、高い英語力だけでは到底勝ち抜くことのできない競技なのだと感じました。社会への深い関心、論理的思考力、表現力、闘争心、集中力、そして・・・チームワーク。おそらくは、そうしたものの総体としての競技力なのだろうと思います。

全国大会の大舞台でも、遺憾なくその力を発揮できますように。

質問する宇東A 宇東Aのスピーチ

宇東Bも熱弁 宇東Bの質問

社会で働くとは・・ ~中2社会体験学習発表会~

1月21日(火)、中学2年生が、事業所の方々、保護者の皆様、そして後輩の中学1年を前に、社会体験学習の発表を行いました。

その発表からは、この体験が単なる労働体験に終わらず、働くことの意味、社会の仕組み、その職業の特性などについて知り、自分の将来や適性について考えるきっかけにもなっていたことが感じられました。その点では、高等学校普通科におけるインターンシップにも類似した意味を持つ体験学習なのかもしれません。

同様の意識が1年生の質問からも感じられました。こうした発表会の意義は、「体験の意義を自ら考える」ことに加え、「先輩の体験を教材として学ぶ」ところにもあるのだと思います。

ご多忙の中、御来校くださり生徒たちにお声がけくださった事業所の方々、保護者の皆様に改めて御礼申しあげます。

「正剛寛」に送られて ~高3 センター試験に挑戦~

生徒たちは、「正剛寛」の旗に送られ、気力に満ちた表情で、試験会場に入っていきました。皆さんの実力が十分に発揮され、一人一人の志望が実現しますように。

個人から集団へ ~高1 総合的な探究の時間Ⅴ クラス内発表会~

14日(火)と21日(火)は、クラス内での発表会でした。おそらく、こうして練り上げられ共有された探究の成果は、互いにとっての教師であり、教材となるはずです。

1学年全体での発表会は、1月31日(金)の6~7時間目になります。今からとても楽しみです。

究めていく方向 ~高1 総合的な探究の時間Ⅳ グループ別発表会~

そのグループ別発表会が、24日の7限目にありました。自分の興味のありかと、その進むべき方向性を、お互いに懸命に伝えようとしていました。

静かな静かなビブリオバトル ~高1国語~

高1の国語の授業で、「BibIi王」決定戦が行われました。

2クラス合同の授業に組み直し、生徒80人がお互いの書いてきた「本の紹介文」を評価し合う学習です。ただ、通常のような、グループ内のビブリオバトルの勝者がクラス全体の前で競うといった、賑やかなものではありませんでした。2クラスの生たち全員の紹介文が並べられた机の間を、静かに移動しながら、紹介されている本を読みたくなったものに「いいね!」シールを張っていく、というものです。

その静かな空間に、音声言語はありません。生徒たちの紡ぎ出した上質の言葉たちが静かに交流していました。

レビューや帯に相当する紹介文は「実用文」です。今回の授業は、魅力的な実用文を「書く」学習指導と読書指導とを融合させたものと言えるでしょう。

しかも、課題の対象となる本は、生徒たちがいつも読んでいるような「小説」や「物語」ではありあません。新書などの評論や学術書が対象です。こうした学びがやがて、自分の興味・関心や進路に応じた読書習慣を作り、深くて広い学びに発展していくでしょう。

こうした意図こそ、国語学習の枠を超えて、各教科の学びや「総合的な探究の時間」、さらには進路学習にもつながるカリキュラム・マネッジメントなのです。

授業の実際

打ち出づる調べ ~県アンサンブルコンテスト~

結果は銅賞でしたが、4人の演奏者の打ち出す音のハーモニーは、県央地区の代表に相応しい演奏だったと思います。その音からはそれだけの練習の厚みが感じられました。

それぞれの感性を ~栃木県高等学校美術展・デザイン展~

残念ながら入賞はかないませんでしたが、それぞれの感性や思いを形にしようとしてきた軌跡が感じ取れる作品ばかりでした。

(手前の少女の彫塑は本校生の作品)

学びの杜にて ~高校理科部ボランティア~

和の調べに惹かれて ~ふれあい文化教室~

詳しくはこちらのぺージへ

家族の思いを知る ~いのちの授業~

「被害者にも加害者にもならないこと」の大切さを、一人一人が改めて実感することができたと思います。

パート毎にハーモニー ~アンサンブルコンテスト~

その中で、高校の打楽器四重奏が金賞を獲得し、12月22日(日)に芳賀町民会館大ホールで開かれる県のアンサンブルコンテストに出場します。日頃の練習の成果を発揮して息の合った演奏を期待します。

(写真は、12月8日(日)県教育会館での予選の演奏を終えた中学パーカッションチームです。)

師走の朝の声かけ ~交通安全~

今回から立哨箇所が倍に増えました。様々なところに潜む隠れた危険にも気づいてもらえたと思います。

一期一会の日々 ~中学校 修学旅行~

中学校3年生の生徒たちは、11月12日からの3泊4日の修学旅行で、様々なものと出会い様々なことを発見しました。そのかけがえのない体験は、一人一人の心に鮮明に刻まれていると思います。

原爆資料館から出たときの風景が貴重な存在に感じられたこと。

船上で夕日を浴びる友達の笑顔が不思議な色に輝いていたたこと。

甍の向こうに広がる冬空が抜けるように美しかったこと。

深く穿たれた奈良の御仏の瞳がとてもやさしく感じられたこと。

おせんべいを求めて寄ってくる鹿がなんだかくすぐったかったこと。

朱塗りの柱の向こうで手を合わせる友人の祈りの真剣さにハッと胸を突かれたこと。

参道の土産物屋はちょっと覗くだけでもワクワクしたこと。

皆で食べるお好み焼きやお鍋、そして皆で入るお風呂がとても楽しかったこと・・・など、

いつまでも、いつまでも忘れないでください。

思考する・言語化する・共有する ~高等学校の授業から~

授業の最初に予習を相互確認。「プチ反転授業」(国語)。

校内球技大会さながらのテンションで!(体育)

同じ日本文について、三人の英作文を比較する。

ルーブリックで相互採点(英語)。

言語化して数学的思考を確認。

丁寧な机間指導。(数学)。

授業が終わっても個別に質問。(数学)。

作品の構造を論理的に分析・・・これも「鑑賞」の一つ。(音楽)

これが「波」だ!(物理)

遺伝子は見えるかな?

早くなった脈も自然に落ち着いてくるはず。(生物)

電池の種類で起電力がこんなに違う。(化学)

「これでいいかな?」「いや、この構造がないとその性質は生まれないだろう」(化学)

英語で主張をスピーチ。

先生のOKが出たら彫り始め!(書道・篆刻)

Play ball ! 遊ぼ! ボールで。 ~中学校校内球技大会~

Play ball !

は、「ボールと戯れる」のではなく、「ボールで仲間と戯れる」という意味なのだろうと思います。一日中、ボールで仲間と戯れる生徒たちを見ていると、

遊びをせむとや生まれけむ

戯れせむとや生まれけむ

遊ぶ子どもの声聞けば

我が身さへこそ揺るがるれ

という古歌を思い出します。

そういえば、久しぶりにドッジボールの試合を見ました。実はこんなに迫力満点の競技であったことを、3年男子の試合などを見ていて感じました。

半世紀近く前、かつて自分も、昼休みの校庭などで皆と思い切り遊んだことを思い出しました。

花壇も冬の装い ~整備委員会~

整備委員によって、昇降口前の花壇が、パンジーに植え替えられました。彩りの少ない冬の学校を飾ってくれるでしょう。

その植え替えが終了すると、クリスマスツリーが飾られました。整備委員からの素敵なギフトです。

「緋雨」に濡れて ~栃木県学校演劇祭~

県大会でも、安易に予定調和に終えることなく、問い続ける劇を演じきりました。

キャッチコピー作りに挑戦 ~高校1年生がNIE~

10月8日(火)に、本校の高校1年生は、電通の野澤クリエイティブ・ディレクターを特別講師に迎え、新聞広告のキャッチコピーを作る授業を受けました。このように、新聞を素材に展開する教育をNIE(Newspaper in Education)と言います。(8月1日、2日には宇都宮市でその全国大会が開かれました。)

さて、8日の本校でのNIEは、国語の授業として実施されました。現行の学習指導要領においても実用文を用いた言語活動が求められており、次期の学習指導要領ではその一層の拡充が求められていますが、現実の授業では広がりを見せていません。その原因の一つが、実用文を用いた学習が資料からの情報の取り出しと整理に止まっており、解釈を戦わせたり、価値ある言葉を創出したりするようなワクワクした授業が構想されていないためだと考えられます。

しかし、実用文には、「実の場で言葉の力が働く」「伝達の目的や伝達したい相手が明確である」といった、教材としての魅力があることも確かです。読書指導の一環として行われているビブリオバトルや、ポップ作り・帯作り等の学習が魅力的であることからもそれは裏付けられるでしょう。今回の新聞広告のキャッチコピー作りは、国語学習の魅力の幅を広げる試みでもありました。

生徒の作ったキャッチコピーは、授業の詳細とともに、10月20日の下野新聞に掲載されました。生徒たちの瑞々しい言語感覚が言葉となってほとばしり出ています。

三本の矢で ~中学校新人戦県大会観戦記~

中学校の県新人大会の応援に行きました。

私が観戦した弓道には団体戦と個人戦がありますが、個人戦でも3人のチームとなって、一人8本の矢を射ます。一射一射に心を込めるためには、一人一人が集中を高めるとともに、三人の集中が相互の集中を高めて「三本の矢」となる必要があるのだと感じました。

初任者に学ぶ ~高校地歴公民科初任研、本校会場で実施~

地歴公民科の初任者研修が、本校を会場として実施されました。3限目の研究授業は、高校3年生の「政治経済」で、「人権保障の基本原理」の単元でした。複数の事例を用いて、誰にでも保障されている人権についての生徒の気づきを促し、それを「倫理」で学習した知識や憲法、法律の在り方につなげていこうとする挑戦的な授業でした。

研究授業には、ご指導に当たられた県教委高校教育課・県総合教育センターの指導主事の先生方や、他校の初任者、本校の地歴公民科の先生方はもちろんですが、本校の附属中学校、高校の他教科の先生方も多数参観し、社会科教室とその隣接する廊下は、熱意ある先生方で溢れました。若い先生を育てようとする意識とともに、自分より遙かに経験の少ない先生の授業からも何かを得ようとする、本校教師陣の貪欲な向上心を感じさせる風景でした。

考える道徳へⅢ 中学校道徳授業づくり研究会

10月16日の第4回研究会は、県教委義務教育課から指導主事をお招きしての「要請訪問(校内道徳教育研修会=公式学校行事)」として実施されました。今年度の研究のメインとなる一日です。6限目の研究授業には、高校の先生方も多数参観していました。続いて開かれた授業研究会では、全員で授業を振り返るとともに、義務教育課青木副主幹から講評をいただきました。

今回の研究会を通じて、道徳に限らず、そもそも「授業」というものは、リピート可能な伝達内容の塊ではなく、その教室毎に生成される、素敵な「一回性の出来事」であるのだということを痛感しました。

考える道徳へⅡ 中学校道徳授業づくり研究会

校内の自主的研究集団「中学校道徳授業づくり研究会」の第3回研究会が、10月9日に開かれました。4時間目に授業、放課後にリフレクションという密度の濃い研究会でした。教科としての道徳を持たない高校の先生方も、数多く参加していました。

「考え、議論する道徳」では、教師は、「指導者」というよりもファシリテータに近い役割を担います。おそらく、同じ学習指導案で授業をしても、クラスによっては相当に違った授業展開になるでしょう。

放課後のリフレクションでは、先生方は、板書等に残された生徒の発言記録を振り返りながら、生徒たちの議論の流れを捉え直していました。

こうした研究会を通じて得たことを、早速、自分の授業の一部に取り入れる試みをしている高校の先生もいます。

生徒たちの学び合いへの視線が、中・高の枠を超えた教師たちの活発な学び合いを生んでいます。

すぐ隣に潜む危機 ~防災避難訓練~

高3の防災委員長も、謝辞の中で台風被害に触れていましたが、今回の災害では、危機が日常のすぐ隣に潜んでいることを改めて知らされました。

こうした避難訓練を通して、日頃から自分の問題として危機意識を持つことが、いざというときに適切な行動をとるために大切なことなのだと感じました。

令和元年度 とちぎ教育賞表彰式

本年度は、「ものつくり教育」に関する長年の功績が認められ、本校技術家庭科の斎藤先生が受賞者の一人に選ばれました。先生は、長年にわたりロボコン研究会の活躍を支えてくださっています。創造アイデアロボットコンテストでは、10年連続全国大会出場、その間3度の全国優勝を果たすなどの輝かしい実績を残せているのも、ご指導の成果だと思います。

ロボコン研究会、今年度も全国を目指して頑張ります!

教えることの難しさと喜び ~高校生教育実習~

実習の最終日であった10月3日は、授業見学に加え、指導助手を体験し、中には授業の一部を任された生徒もいました。「教える」という初めての体験に戸惑っていたようですが、他者に「教える」ということが主体的学びにつながるということは、教師である私たち自身がよく知っています。中学生にとっても、そうした先輩方の姿に学ぶところが多かったはずです。

リスクマネッジメントを自分の問題として ~危機管理に関する校内研修~

わたしたち教師の務めの基本は、「生徒たちの安全・安心を守り、良質な教育を受けさせること」です。本年度の重点目標の一つに「安全性の確保の上に立った基本的生活習慣の確立と学校行事・部活動等の活性化」を掲げ、既に、危機管理マニュアルの見直し等に努めているのも、こうした認識によるものです。

ただ、学校行事・部活動に限らず、そもそも、教育という行為自体が「昨日はできなかったことを明日できるようにする」あるいは「今まで触れたことの無い世界を体験させる」という営みですから、そこには常にリスクがつきまといます。

10月2日の午後、学校安全課主催の「危機管理に関する校内研修」を実施しました。県総合教育センター研修部のお二人の指導主事には、ファシリテータとしてワークショップ型の研修を展開していただきました。本校の中・高教員のほぼ全員が参加し、ポストイットを用いて、身の回りにあるリスクを拾い出し、その分析を行い、対応について考えました。また、学校安全課の学校安全担当課長補佐がご来校になり、安全指導体制や防災体制のチェックをしてくださいました。

制度の整備に努めるとともに、正常性バイアスの陥穽に陥らぬよう、一人一人が意識を高く保ち続けたいと思います。

疑問が交流を、交流が新たな疑問を生む授業 ~中学校授業参観~

全員への机間巡視は、少人数学習ならでは。(数学)

プログラミングしたように、実際に動いてみる。(技術・家庭)

ペアでの交流は中核的形態の一つです。(英語)

グループで話し合い、「コの字」型で話し合い、全体で話し合い・・・(社会)

手羽先の皮をめくれば、関節と筋肉の関係が見える。(理科)

3つの考え方を巡って、授業中から討論。授業が終わってもまだ討論。(数学)

幅跳びは、「遠くへ」というより「上へ」の意識。(保健体育)

どうすればバトンパスでタイムを縮められるだろう?やってみよう!(保健体育)

激闘の果て ~宇東高水球部 国体1回戦~

見事先取点を奪ったのは栃木でした。その後3-3に追いつかれましたが、連続得点で6-3とリードした場面もありました。しかし沖縄も必死に追い上げ、同点で後半へ。後半は、沖縄のミスが減りシュートの精度も上がり、一時は3点差まで差広げられました。しかし、栃木は執念のシュートを決めて12-13。最後は、キーパーまで加わった全員攻撃を仕掛け、残り数秒で同点を狙ったシュートを放ちました。が、阻まれ、ゲームセット。

勝利を手にすることはできませんでしたが、強豪県と互角に渡り合った選手諸君の実力と、最後までシュートを放ち続けた精神力と、勝利を目指してパスをつなぎ合った団結力は、この試合で証明されました。

それらを宇東の財産として新チームに継承し、さらなる飛躍につなげて欲しいと思います。

思考を伝える ~高1 総合的な探究の時間Ⅲ 中間発表~

自分の発見した課題、その課題のもつ意味の重さ、これからの探究の方向性などを理解してもらおうと、懸命に考えを伝えていました。その問題意識の意味するところに、聞く側の生徒も真摯に耳を傾けて関心を寄せていました。

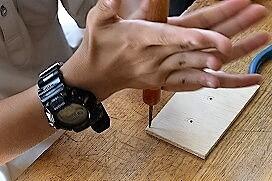

道具を操る手 ~ロボコン研究会 ロボット製作中~

ものを作ること、道具を操ることは、人間(ホモサピエンス)の本質的特性です。工具を操って材料を加工し、メカに仕上げていくロボット作り。その課題解決のプロセスに、工夫があり、思考があり、喜びがあり、したがって成長があるのだと思います。

小学生のロールモデルとして ~宇東附属中学校 学校見学会~

生徒諸君の姿自体が、小学生の良きロールモデルとして、ご来校の皆様にとっての最良の見学内容だったのではないかと思います。

確かな第一歩 ~高校野球秋季大会~

夏の大会の記憶もまださほど遠くない9月7日、硬式野球の経験が少ない生徒も含む新チームは、初めての公式戦である秋季大会に臨みました。初戦の相手は私立強豪校。苦戦は覚悟していましたが、予想以上の厳しい展開となり、コールドで敗退しました。

ただ、「若い」チームがその第一歩を踏み出したのは確かです。この試合を糧として、互いに励まし会いながら苦境を力強く乗り越えていくチームへと成長して欲しいと思います。

考える道徳へ ~「中学校道徳授業づくり研究会」始動~

リフレクションでは、生徒たちの発言する姿が記録された授業ビデオを見ながら、生徒の発言の意図を、参加者全員で推測しました。

プロセスを重視するのは、道徳だけでなく、新教育課程全体の特徴でもあります。道徳の授業の無い高校の先生方も多数参加し、熱心に討議していました。

厚くて暑くて熱い戦い ~高等学校球技大会~

9月6日、台風が連れてきた熱波の中で、高校の球技大会が開催され、生徒たちは、サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球の各競技で競い合いました。

競技によっては、1、2年生が優勝するなど頑張りましたが、総合順位では1位、2位、4位、5位が3年生というように、今年も3年生が上位を占めました。

この夏空は、今年最後の夏空かもしれません。秋の空とともに、生徒諸君とって、特に3生にとっての「充実の秋」がやってきます。

新たな碑(いしぶみ)を ~水球部国体出場壮行会~

人は移ろいやすい記憶を永遠にとどめるために、記録を石に刻みます。

「栃の葉国体」のときには、本校水球部が、見事全国制覇し、地元開催の国体に花を添えました。本校プールの東側にある碑には、「第33回国民体育大会 栃の葉国体夏季大会水球競技 優勝記念 昭和55年9月10日」の文字とともに、2名の教師と9名の選手の名が刻まれ、その栄光を永遠に称えています。

この度、宇東高水球部が、39年ぶりの国体出場を決めてくれました。9月13日からの茨城国体にて、再び諸君の名を刻むべく、全力を尽くして欲しいと思います。

ポセイドンの神が諸君とともにあらんことを。

予選の状況はこちら

多様な花々、咲き誇る ~宇東祭閉幕~

金曜日のオープニングイベントと土曜日の一般公開。二日間の「宇東祭」の特徴が、「多様性」「ダイバーシティー」「百花繚乱」にあるのだということを改めて実感しました。二日目の一般公開には、今年度も、2800人に迫るたくさんのお客様がご来校くださいました。

生徒諸君が「お も て な し」の精神をもって準備し、そしてお客様に接してくれたことの証だと思います。特に、実行委員、生徒会役員の皆さん、お疲れ様でした。そのほか、ご指導くださった先生方、PTA、同窓会の関係者の皆様、そして宇東祭を支えてくださったすべての皆様に感謝申し上げます。

打ち上げ花火が消えた後の夜空には、いつも通りの星空が現れます。パレードが通り過ぎた後の大通りには、車や人並みが戻ってきます。同じように、皆さんの日常も戻ってきます。二日間のお祭りが、皆さんのこれからの日々に元気と潤いとをもたらすことを信じています。

伝統の継承と、新時代への視線と ~宇東祭開幕~

令和元年度 宇東祭 オープニングイベント

男子高校としての半世紀の伝統を受け継ぎ、公立の中高一貫共学校として誕生して以来、本校では、中・高二つの学校文化が、その多様性を尊重しつつ刺激し合い、独自の中高一貫教育校文化を創出してきました。

多様な文化の咲き乱れる「宇東祭」もまた、「平成」から「令和」へと継続し、進化を続けます。

そのとき、生徒たちの視線は、あやまたず未来を見据えているはずです。

去年(こぞ)今年貫く棒の如きもの 虚子

(宇東祭 パンフレット より)

年齢・校種を超えたハーモニー ~県合唱コンクール~

それでも生徒たちは、年齢・校種を超えた美しいハーモニーを聞かせてくれました。

一人の研究者として ~宇大iP-U開講式~

開講式の代表生徒挨拶には「これが自分の研究者としての第一歩である」という意識の高さがあり、「その意気や良し」と感じました。

全員が「学ぶ」だけの存在ではなく、「探究する」存在としてこの事業に臨んで欲しいと思います。

科学的に考える ~科学の甲子園ジュニア県予選~

全国の強豪相手に鎬を削る ~水球ジュニアオリンピック~

奇しくも同じ京都で高P連の全国大会が開催されていました。1戦目と2戦目は、ちょうど研修の始まる前の時間だったので、水球部OBである滝田会長とともに応援に行って参りました。

初戦は、実力を発揮し、10-1で快勝。2戦目の相手は、大阪の強豪チームです。第1ピリオドから第4ピリオドまで、常に同点もしくは1点差という文字通りのシーソーゲームでした。結局、同点から最後に1点を決められて6-7の敗戦。強いチームを相手に勝ち切ることの難しさを実感させられた試合でした。

3戦目は時間が合わずに観戦できませんでしたが、この試合も9-10の惜敗でした。結局頂点に駆け上がることはかないませんでした。それでも、全国の強豪相手に鎬を削る好試合が展開できたことは、この上ない財産です。それを誇りとし、今後の精進につなげて欲しいと思います。